第12回(最終回)日本近代文学館設立からノーベル文学賞受賞へ●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第12回(最終回)日本近代文学館設立からノーベル文学賞受賞へ

尾形大

▶︎「チャタレイ事件」時の伊藤の活動

1950年から57年まで8年におよぶ「チャタレイ事件」を闘い抜いた伊藤整は、言論出版の自由のために奮闘する「文壇」の代表として、社会的に高い認知度を持つようになっていった。1950年代以降の伊藤の文学活動は、まるで「チャタレイ事件」という逆境を利用するかのように多彩な様相を見せていく。

第11回で取り上げた『裁判』(筑摩書房1952)と戯作風エッセイ『伊藤整氏の生活と意見』(『新潮』1951・5~1952・12,『伊藤整氏の生活と意見』河出書房『伊藤整作品集』第5巻に収録)に加えて、長編小説『火の鳥』(光文社1953)の執筆、何より生涯の大作『日本文壇史』(『群像』1952・1~1969・6、1973年全18巻刊行。1963年第11回菊池寛賞受賞)の連載にとりかかった時期でもあった。また、戯作風エッセイ『女性に関する十二章』(『婦人公論』1953・1~12、中央公論社1954)をきっかけに「伊藤整ブーム」が起こる。一方で、1949年には東京工業大学で英語の常勤教員として勤めはじめており(1964年退職)、日本文芸家協会等の文学者の団体においてもいつの間にか重要な役割を担う立場になっていた。

多忙を極めたこの時期の伊藤の生活について、『伊藤整日記 1』(平凡社2021)の1952年の日記を参照してみたい。4月7日付日記には大学での授業が「週八時間」と決まり、「学校ヤメルコト本気デ考エル。小説ヲ書クヒマナシ。」と閉口する心境がつづられている。また、4月12日付日記では「九日、豊田(三郎-引用者注。以下同)ヨリ、丹羽(文雄)ガ舟橋(聖一)ニ理事長ヤメサセント動議出ス由ヲ聞ク。コノ日出テ来テナダメテクレトノ話。出ルベキカ否カヲマドウ。文協理事ヤメルコトヲ考エル。」と日本文芸家協会理事としての職、調整役として期待される立場の煩わしさを漏らしている。そうした最中、裁判に巻き込まれた影響でしばらく書きあぐねていた小説「火の鳥」(『文芸春秋』1952・8。他誌に分載していた短編群とあわせて、1953年11月に単行本『火の鳥』として刊行)を書き上げた7月1日には、「ヒロウコンパイ。近来ノ大努力デ、シカシ小説ラシキモノヲ書キ上ゲタコトデ気軽クナリ」と心から安堵した心境が記され、自身の本分を小説家と考える伊藤の意識を映し出している。

▶︎近代文学の研究会との関わり

こうした忙しさのなかでも、『日本文壇史』連載中の伊藤はしばしば近代文学関係の研究会に出かけていった。1952年3月22日付の日記には、「サンシ会館で近代日本文学会。勝本(清一郎)の(尾崎)紅葉研究ノ話聞キニ行ク。本間(久雄)、雅川(滉 ※本名・成瀬正勝)、太田三郎、吉田精一等」と記されている。これは1951年1月に吉田精一や本間久雄を中心に設立された日本近代文学会のことである(当初の会名は近代日本文学会)。6月14日付日記にも「早大の会聞キニ行ク。塩田(良平)、吉田、稲垣(達郎)等の話」とあり、「早大文系大学院 明治文学会 一時」と「予定」に会の名称が記されている。文学研究の場で出会いかかわった人々について、『日本文壇史1 開花期の人々』(講談社1953)「はしがき」で伊藤は次のように感謝の念と敬意を表す。

この本を書く間に、私は実に多くの先学の著書、研究書の助けを得た。その悉くをあげることはできないが、この分野での先駆的研究家としての柳田泉氏、本間久雄氏、久松潜一氏、勝本清一郎氏、塩田良平氏、吉田精一氏、福田清人氏、中村光夫氏、日夏耿之介氏、島田謹二氏、舟橋聖一氏、服部之総氏等の実証的な研究業績のお陰を被ることが多かったことは、ここに記して感謝の意を表さねばならない。

伊藤整「はしがき」(『日本文壇史1 開花期の人々』講談社1953)

「はしがき」によると、『日本文壇史』の連載を開始した当初、伊藤は「通説に従い、坪内逍遥の出現を近代日本文学の出発とする立場で明治十八年から」第1回を書き出した。しかし、単行本にまとめるに当たり「明治初年から坪内逍遥の『書生気質』までの間の文壇事情」を「三百余枚」加筆し第1回の前に組み入れたという(結果第1回分は第1巻第10章となり、しかも加筆修正がなされている)。伊藤の加筆はそれまで一般に流通していた「通説」を押し広げるものであり、いわば通説としての「文学史」の再検討・再構築という思考を抱えこむものだったと考えられる。その意味で『日本文壇史』には1950年前後の近代文学関係の研究会と相通じる発想・認識を読み取ることができる。明治期に加えて、まだ評価の定まっていなかった大正期、昭和期のも含めた文学史を新たに立ち上げていこうとする伊藤の活動は、『文学入門』(光文社1954)や『近代日本の文学史』(光文社1958)として形を成していく。

▶︎近代文学資料の復刻と蒐集

この時期、文学史の問題と並行して文学関連資料への関心も高まっていた。1950年前後には明治以降の雑誌や単行本の「復刻」が盛り上がりはじめる。戦争で多くの貴重な資料が散逸・焼失した事実が背景にあった。

『日本近代文学大事典』第四巻(日本近代文学館1977)の「復刻」の項目を執筆した稲垣達郎は、「戦後、学術の再出発とともに、学術資料の保護整理の急務が自覚され、研究者や一般読書子の文献類への欲求が高まり、出版企業家の商魂も動いて、復刻制作が伸長した」とし、とくに「消耗と不完全度の強い雑誌類」から戦後の復刻がはじまったと説明している。

西田勝「日本近代文学館誕生の『神話』と真実」(『日本近代文学館』第190号,2002・11)によると、小田切秀雄、小田切進らとともに1953年春に組織された「日本近代文学研究所」は、1960年以降同人雑誌『驢馬』、『種蒔く人』、『文学界』等を復刻し、その成果として1961年秋に小田切進研究室主催で「大正昭和雑誌展」を開催したという。立教大学で催されたこの展覧会が後の日本近代文学館設立の契機となる(詳しくは後述する)。

明治期以降の近代文学を対象とする研究と資料の蒐集は戦後このように動き出す。ただ、この時期近代文学関係の資料蒐集の中心は、戦後の新制大学設立を機に文学部や日本文学科の学生を多く抱えることになった大学だった。たとえば昭和女子大学の「近代文庫」や山梨大学の「近代文学文庫」は、やはり1950年前後に明治期の文学関係の資料を精力的に蒐集したことで知られている。

戦前の図書資料が戦火ですべて灰燼に帰した昭和女子大学(前身は日本女子高等学校)は、同校の設立者・人見円吉(後に日本近代文学会顧問)が創設した「近代文化研究所」の中心事業として『近代文学研究叢書』を1956年から刊行しはじめる。研究所に蒐集された膨大な資料を用いて制作が進められた同叢書は、46年後の2002年に全76巻+別巻をもって完結する。1958年に同叢書が第6回菊池寛賞を受賞したことを記念して「近代文庫」が設立された。東京会館で開かれた盛大な祝賀会には伊藤整も出席した。現在も「近代文庫」は同大図書館地下書庫に整然と配架されている。

1949年5月に学芸学部(現在の教育学部)と工学部とで開学した山梨大学は、1950年4月に樋口一葉研究者の湯地孝(やはり後に日本近代文学会顧問)を主任教授として迎え入れる。その際湯地から学長の安達禎に就任の条件として持ち出されたのが「近代文学文庫」の設立だったという。

湯地さん曰く。これからの国文学研究においては、どうしても明治以降の近代文学研究が重視されるようになるであろう。それには基本的な資料研究を確立する必要がある。明治文学に関する資料を系統的に購入収集して、山梨大学に「近代文学文庫」とでもいうべきものをつくるようにさせていただきたい。古典文学に関する古写本や板本の蒐集では、とうてい旧制の大学に及びもつくまいが、近代文学資料なら、新制大学でもやりようによっては、必ず日本有数の蒐集たらしめ得ると思う。

西尾光一「近代文学文庫について」(山梨大学附属図書館編『近代文学文庫目録』1968・7)

明治期の浪漫主義系統の初版本と稀覯雑誌を中心に蒐集が進められ、1968年時点で総数は「5000冊を超え」ていたという。その後も同文庫の整理・研究を担う教員や図書館によって少しずつ買い足されて今日にいたる。これから「明治以降の近代文学研究が重視されるようになる」という湯地の考えは、東京帝国大学文学部国文科の同級生で後の法政大学教授・片岡良一や一年後輩の塩田良平らとともに戦前から明治文学研究の開拓を進めていたことに由来する。

付記すれば、1925年に同大国文科を卒業した湯地と片岡の一学年先輩に川端康成がいた。また、片岡の東京府立高校教授時代からの教え子のひとりが後の法政大学教授・小田切秀雄だった。

現在の山梨大学「近代文学文庫」

▶︎日本近代文学館設立へ

戦後、1950年前後から近代文学を学問上の研究対象として位置づける環境が整えられはじめ、研究のための土台が着実に作られながら1960年代に入っていく。そんな折、立教大学助教授だった小田切進を中心に開催されたプロレタリア系同人雑誌の復刻展覧会「大正昭和雑誌展」を高見順が見に訪れる。高見は小田切と「四十年ほど前のこの種の雑誌が今はなくなりつつあることを知って、今のうちに集めよう」(伊藤整「『近代文学館』その後」『読売新聞』1964・5・23,25)という話で盛り上がり、当時『日本文壇史』を書いていた伊藤に声がかかり、さらに早稲田大学教授・稲垣達郎を加えた4名で、後の日本近代文学館設立計画が動きはじめる。こうしてその後多くの文学者、研究者、出版社、新聞社、遺族等を含めた関係者の力が結集する一大事業へと展開していく。1961年の秋から冬にかけてのことだった。

研究者の稲垣(1901-1986)が最年長で、伊藤(1905-1969)と作家の高見(1907-1965)が同年代、研究者の小田切(1924-1992)が一人若かった。作家として数々の長編小説を執筆すると同時に、『日本文壇史』の著者として明治期の文学研究者でもあった伊藤は、4人のなかで作家と研究者の両方にまたがる存在だった。

同館設立の経緯について伊藤は次のように記している。

(前略)すると間もなく某氏から、千葉県に土地を二千坪(六千六百平方メートル)やるから小さな図書館を建てよという話が伝えられた。

その話に元気づけられて、この四人が国文学界の長老である久松潜一をはじめ、塩田良平、吉田精一、木俣修、成瀬正勝等の学者や舟橋聖一、平野謙、中村光夫、和田芳恵等の文壇人に呼びかけ、十名ほど組んである雨の降る日に、新潮社、講談社、岩波書店、平凡社、中央公論等の一流出版社を歴訪して、近代文学関係の本の寄贈を願い出た。学者だけでも、文士だけでもなく、両方が組み合ったのが、書店側の信頼感を得たのであろう。ほとんど即答で六万冊、更にある部分は二部ずつになって八万冊以上の本がこの会に与えられた。

伊藤整「『近代文学館』その後」(『読売新聞』1964・5・23, 25)

こうした「事の起こり」について、伊藤は以前にも「実現する『近代文学館』」(『朝日新聞』1962・12・28)で記している。同館の開館準備にまつわる経緯とその社会的文化的な意義を世の中に説明し理解を得るためのスポークスマンとして、「チャタレイ事件」をとおして獲得した知名度を伊藤は巧みに利用する。

「学者だけでも、文士だけでもなく、両方が組み合ったのが、書店側の信頼感を得た」という言葉が象徴するように、作家を中心とする「文壇」が研究者たちの「学界」と結びついたことで、日本の近代文学は資料に基づく研究対象としての価値づけを得ていく。関東大震災後の円本の時代に出発したとされる明治大正期の文学研究は、戦争によって一時下火になったものの1950年代に個々の研究者の活動として再出発を果たし、60年代の日本近代文学館設立事業という形で結実していくことになる。

同事業をとおして「文壇」は再編され、坪内逍遥『小説神髄』に起点を置く「通説」としての文学史もまた研究対象として再検討されていくことになる。この時立ち上げられた「文壇」および文学史とは、同館設立に際して社会的価値づけを付与するために繰り返し用いられた「明治維新百年」というPRの言葉に強く引き寄せられていく。新たに構築される文学史は、「明治元年」と1960年代の〈いま・ここ〉の「文壇」とを史的な線で貫くものとして編成される。言うまでもなく「明治元年」とは政治上の区切りにすぎず、そこに「近代」と「前近代」の実質的な区分など存在しない。しかし、「明治維新」「明治元年」を起点とする文学史と、伊藤によって加筆された『日本文壇史 開花期の人々』(第1巻)との間には共通する問題意識を読み取ることができる。

▶︎文学館設立の目的と意義

4人の発起人の呼びかけを受けて翌1962年5月に「近代文学館設立準備会」が結成される。63年4月には財団法人日本近代文学館として正式に認可を受け、高見順が初代理事長、稲垣・伊藤・小田切が常務理事に就任した。64年11月、国立国会図書館支部上野図書館内に「日本近代文学館文庫」を開設(正確には駒場の本館が完成するまでの間寄託するという形だった)。翌65年8月16日、東京都目黒区駒場の旧前田侯爵邸において日本近代文学館の起工式。起工式翌日の8月17日に高見が急逝し、9月3日の理事会で伊藤が新理事長に決まる。66年9月竣工、翌67年4月13日正式に開館した。

同館設立の「目的」と「意義」について『朝日新聞』は次のように報じている。

周知のように日本近代文学館設立の目的は、明治維新以後現代に至る文学関係資料(図書、雑誌、原稿、書簡、日記、遺品その他)を集大成し、正確な考証、解説をつけ、新しく建設される図書館と博物館に収蔵しようというものである。(中略)

そもそも近代文学館というようなものを設ける意義は何であろうか。ここでは散逸する資料の保存という社会的使命以外にもっと重大な意義のあることを強調したい。それは、一民族が封建時代とけつべつして近代国家を形成し、資本主義の時代にはいり、日華事変をひきおこし太平洋戦争に敗退して現在に至る歴史と時代の反映のあとを、ならびに国民生活諸様相の変遷の姿を文学にたどり反省と思考の資とするならば、将来の文学にとっても国民生活にとっても多大の寄与となるということである。高見氏もいうように、「維新以来の文学の再検討と民族エネルギーの再評価」は、日本文化史現時点の最も重要なポイントの一つであり、その基礎を固めて子々孫々に残すことが現代に生きる人間の念願であってしかるべきであろう。

「社説 『日本近代文学館』の前進」(『朝日新聞』1964・5・22)

この「目的」を実現するためには莫大な資金が必要となる。その際に協力を仰ぎ、申し出てくれたのが高見や伊藤の少し上の世代の先輩作家たちだった。「近代文学館募金委員会」の寄付委員長に文芸春秋新社の佐々木茂索、副委員長に当時同館監事で近代文学博物館委員長だった川端康成が就き、1966年12月に佐々木が没すると川端がその後を継ぐ。日本ペンクラブ会長(1948~65)として1957年9月に東京で開催された第29回国際ペンクラブを主導し成功させた川端の知名度は抜群だった。

また、その「意義」についても当時繰り返し発信されている。1965年11月3日付『朝日新聞』8、9面に見開きで「日本近代文学館に基金・資料を贈ろう―読書週間特別記念キャンペイン」と題した広告が打たれた。12の協賛出版社の広告の中央に、日本近代文学館の完成予定図と同館を象徴するかのような川端の写真、そして「誰かが残さなければならぬ日本のこころ」という川端の言葉が配置されている。また、同広告内の「日本近代文学館のあらまし」の一節も次に紹介しておく。

故高見順氏もいわれたように、近代日本の再検討、民族のエネルギーの再評価の基礎をここに固めて、子々孫々に遺すことは、現代に生きる人間の念願であり、また義務でもあると考えます。

このいわば国民的大事業を完成させるために読者の皆さんの一層のご支援をお願いいたします。

「日本近代文学館のあらまし」(『朝日新聞』1965・11・3)

この文章と、開館の3日前(1967年4月10日)に発表された川端の文章「慶祝」の一節とを並べてみよう。

このような近代文学の総合文学館は、世界にも類を見ず、日本が初めてではないか。文学といふ領域は広く、文明、文化にもおよび、この文学館は日本近代の精神、世相の歴史宝庫として、あたかも「明治百年」記念事業の、顕著な一つともなつた。

川端康成「慶祝」(『毎日新聞』1967・4・10)

川端のいう「日本のこころ」や高見順の「近代日本の再検討、民族のエネルギーの再評価」といった意義づけは、いずれも1968年の「明治百年」を見据えた国家的な「意義」として前面に押し出され、開館以降も強調されつづける。

▶︎相次ぐ展覧会

財団法人日本近代文学館の創立を記念して、1963年10月1日から13日まで毎日新聞社と共催で「近代文学史展」(新宿伊勢丹・6階)が開催された。明治から現在までの100人以上の文学者を、2000点以上の貴重な資料を惜しみなく用いて総合的に展望し系統づけた画期的な展覧会だった。2週間の開催期間中に4万2千人の参観者があったという。緑地に有島武郎の私製葉書2枚を配置した美しいデザインの図録に加えて、翌1964年11月には同展覧会の内容を膨大な写真とともに紹介・補填・解説した箱入りの『日本近代文学図録』(毎日新聞社1964・11)が刊行されている。

監修者の一人だった川端は、開会中に発売された図録のなかで、「この展覧によって、私たちの文学の興起と推移は目に確められ、文学者への信愛は目にはいるものと思われる」として「興起」と「推移」を〈いま・ここ〉と結びつけながら系譜づけている。

『日本近代文学図録』には高見順・伊藤整が連名で「刊行のことば」を載せている。

明治以来、一世紀の近代文学の流れを、書物や雑誌のみでなく、作家、詩人の日記、原稿、ノート、その他文学者の生活や人となりを知るよすがとなる遺品、肖像、上演された舞台写真等多くの新しい資料が収録され、それに当代の権威者の手になる解説をほどこし、索引を付して完璧なものたらしめた。編集には日本近代文学館の総力を挙げて当った。

「刊行のことば」(『日本近代文学図録』毎日新聞社1964・11)

「日本近代文学館創立記念 近代文学史展」図録(1963)

『日本近代文学図録』(1964)

1964年に「生誕百年記念 二葉亭四迷展」(12月11~16日)が京王百貨店で開催され、65年には前年に没した「偉大なる詩人の足跡 文豪佐藤春夫展」(5月29日~6月8日)を西武百貨店で、66年に入ると上野松坂屋で「生誕100年記念 四大文豪展 紅葉・露伴・子規・漱石」(3月8~18日)が読売新聞社と共催で催され、9月21日から30日にかけて「作家高見順展」(編集委員長・川端康成、副委員長・伊藤整)、11月11日から翌67年1月29日まで「竣工記念 トルストイ展」、67年1月には「日本の詩展―日本近代詩の流れ―」が新潮社と共催で西武百貨店で、そして9月22日から10月15日まで日本近代文学館の落成開館を記念して「近代文学名作展」が毎日新聞社と共催で開かれている。その間にしばしば「設立基金募集」と銘打たれた「色紙展」が開催されている。

図録によると「四大文豪展」(1966・3・8~18)は4人の「文豪」の数々の遺品、原稿、書画を惜しげもなく公開し、遺族の回想と研究者の解説を付す形で構成されたようだ。今日ではこの4人を取りあげて「慶応3年生」(明治元年の1年前生まれ)という共通項でくくり出すことに特段の意義を見出すのは難しいが、これもやはり便宜上の「明治百年」が意識されたためだろう。

「生誕100年記念 四大文豪展 紅葉・露伴・子規・漱石」図録(1966)

「トルストイ展」図録(1966)

▶︎文学史を形づくる場と行為

「近代文学名作展」(1967・9・22~10・15)は、特定の作家とその作品に対して「名作」という評価軸が示されている点が興味深い。編集副委員長を務めた稲垣達郎は「名作」という枠組みについて同展の図録で次のように説明している。

名作とは何だろうか。芸術的香気が高く、人々に親しまれ、愛されながら、けっして色褪せず、ながく生き生きしている作品、あるいは、ひろく、多くの人々を感動させた作品、そのほか、もっといろいろの条件を挙げることができるにちがいない。が、だいたい、そんなところを見当に、物故作家のものを主としてとりあげた。

稲垣達郎「近代文学名作展開催にあたって」

「日本近代文学館開館記念 近代文学名作展」図録(1967)

「名作」の定義は難しいが、そこで取り上げられた「名作」の多く現在まで「名作」として文学史に太字で記されている。もちろんすべてが発表当時から「名作」と評価されてきたわけではない。初版本や雑誌、原稿や日記をはじめとする資料が蒐集される過程で、当該作家にとってのその作品の位置づけや同時代文学との関係性、社会批評性、その後の文学への影響を含め、さらには1960年代の社会的・文化的・政治的な背景のなかで、あらためて価値づけられていく。その結果1960年代に新たに「名作」として「発見」されるといった事態が生じたり、今日では「名作」とは呼び得ないような作品も見受けられる。

「名作」は「名著」と呼び方を変えて、『名著復刻全集 近代文学館』シリーズ、『日本近代文学大事典』全6巻(講談社1977-78)、あるいは『日本近代文学名著事典』(日本近代文学館・ほるぷ出版1982)等を通じてその評価を固めていく。

日本近代文学館という〈場〉において文学史は再編される。そこで打ち出された新しい文学史は研究者たちによって大学に持ち帰られ、教科書の編纂に影響をおよぼし、学校教育のなかで広く再生産され、世の中に共有されていくという流れを形作っていく。なお、そこで再編された文学史は東京を中心とする「文壇」を正統視する認識を抱え込み、強化・再生産するものだった点を付記しておきたい。

高見の後を受けた伊藤は『名著復刻全集 近代文学館』全4期の企画に尽力した。同全集の編集委員長は稲垣達郎が務め、「明治前期」を塩田良平・成瀬正勝、「明治後期」を吉田精一・福田清人、「大正期」を稲垣達郎・瀬沼茂樹、「昭和期」を伊藤整・小田切進、全期をとおしての詩歌を木俣修がそれぞれ担当した。

同全集は最初に「明治後期」27点29冊付録2点(1968・9)が刊行され、次いで「明治前期」28点64冊付録2点(1968・12)、「大正期」34点35冊付録1点(1969・4)、そして「昭和期」31点31冊付録1点(1969・9)の順番で全120点159冊付録6点が刊行された。同全集の刊行は図書月販(1969年にほるぷ出版と社名を変更)社長の中森蒔人の熱心なすすめによるものと言われている。

各期の「作品解題」ではそれぞれの「名著」の復刻過程が詳細に説明されている。「カバーや函などの付属物が満足に揃っているものも極めて少ない」ため、「可能なかぎり同一初版本を三点以上集めることを原則」とし、「できる限り破損、褪色、紙やけ、汚れのない初版本を底本」としたという制作方針が立てられている。完成までの甚大な労力が想像されるだろう。また、「初版本にできるかぎり忠実に複製」する方針を取りながら、同時に最新の資材・技術を用いることで「明治期の頃の初版本の姿をそのままにとどめていると同時に、毀損されることなく長く保存されうる堅牢にして高品質の複製本」の作成に努めたという点も意義深い。

たとえば「明治前期」の制作において、山梨大学「近代文学文庫」所蔵の与謝野晶子『みだれ髪』(東京新詩社1901)や与謝野鉄幹『紫』(東京新詩社1901)の初版本も「3冊以上」の一冊として参照されたという。そうした調査の一環として、早稲田大学の紅野敏郎は武蔵野美術大学の保昌正夫とともに山梨大学を訪れている。

名著復刻関係の仕事でも、この文庫のお世話になっている。集められた本(主として玄誠堂から購入されたという)が、すこぶるきれい。善本がそろっている。作家の創作集が中心になっていて、配架もそのようになされている。この点、文学館のやりかたと似ているところがあり、興味が持てた。作家の全創作集を集めることが、いかに困難かは、本を集めたことのある人ならみな知っている。名物の貴重本もさることながら、まず個人の創作集が着々集められていくことがわたくしらにはありがたい。ここでは、紅葉や晶子や藤村、久保田万太郎関係のほぼ全著作が見事である。

紅野敏郎「山梨大学『近代文学文庫』を訪ねて」(『日本近代文学館 図書・資料委員会ニュース』No.4, 1969・3)

『名著復刻全集 近代文学館』の制作や展覧会、諸雑誌の復刻等の活動を通じて、作家と研究者は共同で資料の蒐集・保存・公開に取り組んだ。その過程で研究上の精密な調査・検証のためのノウハウが次々に発見・蓄積されたことによって、今日の近代文学研究の基礎が形成されていく。

何より精密な複製の制作は、日本近代文学館設立の目的にかなった活動だった。多くの貴重な資料の寄贈・寄託を受けた同館にとって、原資料の維持・保存・公開はもっとも重要な役割のひとつとされた。防湿・防火・防虫等、どれほど気をつかい厳重に維持管理に努めようとも資料の劣化は免れず、すべての閲覧希望に応えることなどできるはずもない。当時増加の一途をたどっていた文学部や日本文学科を持つ大学での教育面の便宜をはかり、また日本文学研究が盛んになっていた海外の諸大学の資料を求める声に応えるという意味においても、「名著」や雑誌の蒐集から「復刻」へという活動は重要だった。

与謝野鉄幹『紫』、与謝野晶子『みだれ髪』(山梨大学近代文学文庫所蔵)

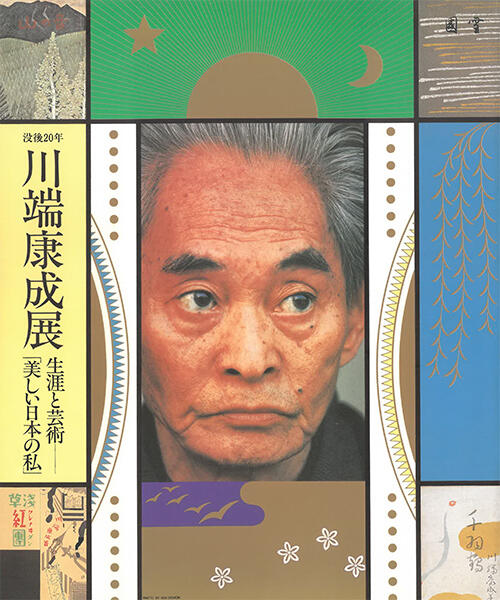

「日本近代文学館創立30周年記念 川端康成展」(1992)

「日本近代文学館創立35周年・開館30周年記念展 時を超えて--漱石、芥川、川端」(1998)

▶︎ノーベル文学賞と川端をめぐりあわせたもの

1961年の立案からたった数年で膨大な量の近代文学関連資料を蒐集し、数々の展覧会を開催、そして貴重な資料に基づいた精密な「復刻」を実現した日本近代文学館は、1967年4月13日に開館する。その一年半後の68年10月17日、川端康成のノーベル文学賞受賞が報じられた。翌18日には川端・伊藤に三島由紀夫を加えた特別対談番組が放送される。第1回でも紹介した同番組内での伊藤の言葉をもう一度引用する。

伊藤「川端さんがここに今立っていらっしゃるけども、その前にも後ろにも人がつながっていましてね、明治時代から鷗外とか藤村とか、それからあのまあ...、とくに私があげたいのが秋声ですね。秋声の...今三島君の言われたような川端さんの生き方に秋声だけがいくらか近いようなところがあるわけでして、...それから鏡花は私ども前から言っていたことですが。川端さんより前の人の仕事が厚みをなしていると。で川端さんが前に立っていられると。そのあとにも若い人が、三島君をはじめつながっていると。そういう、ちょうどいま川端さんが全体を代表してこれをお受けになったという感じがするんです。」

特別番組「川端康成氏を囲んで」(NHK総合、18日21:40~22:10放送)

日本近代文学館設立を成し遂げた当事者のひとりとして伊藤の発言をあらためて読み直してみると、その奥行きと広がりに気づかされる。川端の文学を明治以来の日本文学の系譜に置き直し、三島のような若い世代の作家まで含めることで、ノーベル文学賞受賞を川端の「前にも後ろにも」「つながって」いる「私たち」「文壇」「全体」の功績として意義づけようとしていることが分かる。

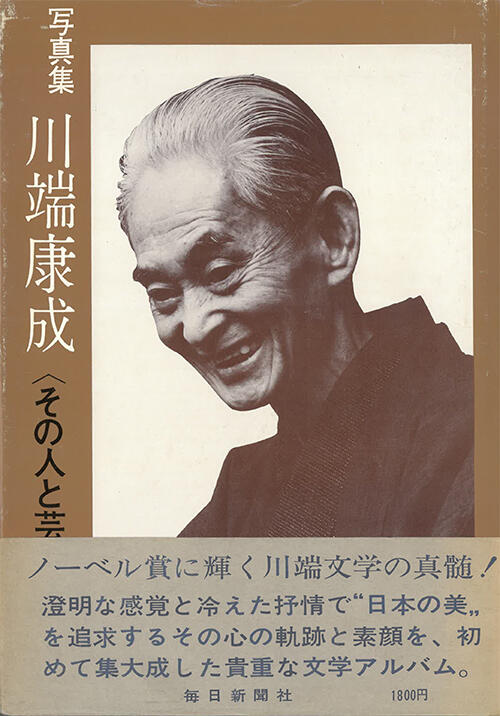

1969年4月から6月にかけて、毎日新聞社は日本近代文学館等の後援を受けて全国各地で「川端康成展」を開催した。存命中の作家の展覧会開催は異例であり、川端にとってもはじめての展覧会だった。この展覧会の写真集『川端康成〈その人と芸術〉』巻頭の川端の文章は印象深い。

人ばかりではない、たとへばノオベル文学賞なども、私はめぐりあはせだと思つてゐる。ただめぐりあはせに過ぎない、といふ言葉を、軽んじる意味ではなく感じてゐる。日本の作家のうちで、この賞に私だけがふさはしいわけではない。ほかに幾人もゐる。ただ私がめぐりあはせたのである。そして、このめぐりあひは、その前にいろいろのめぐりあひがあつてのことであらう。そのいろいろのめぐりあひは、明らかに知ることも、数へることもできない。

川端康成「思ひ出すともなく」(初出は『毎日新聞(夕刊)』1969・4・23)

川端の「めぐりあひ」という言葉は、先の伊藤の「つながり」という言葉と呼応するように思えてならない。「孤児」という自身の境遇から多くの人々との出会いと別れを包含する「めぐりあひ」なのだが、そこには日本近代文学館での活動や明治期から現在までを貫く「文壇」という〈場〉への眼差しも内在しているのではないだろうか。

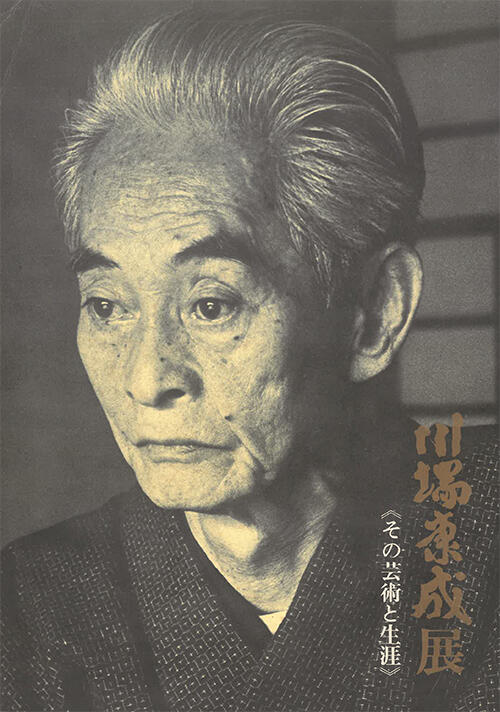

1969年11月15日、伊藤整は64歳でその生涯を閉じる。日本近代文学館3代目理事長に就任した塩田良平が71年11月に没すると、小田切進が4代目理事長として後を引き継いだ。71年12月に同館の初代名誉館長に就任した川端は、翌72年4月16日に72歳で自ら命を絶つ。その死を悼んで同年9月27日から「川端康成展―その芸術と生涯」が東京伊勢丹を皮切りに全国各地で開催され、、11月にはその功績をたたえて日本近代文学館2階の展示室の一郭が「川端康成展示室」として改築された。伊藤や川端が没した後も日本近代文学館を中心に近代文学の研究活動は精力的につづけられ、多くの貴重な成果が私たちの前に積み重ねられてきた事実は周知のとおりである。

伊藤整の死によって、作家としての私のある部分も確実に死んでしまった。伊藤整は私の作品を批評しながら、つねに私自身にも未知の部分をひきだし、そのことによって、私の作家的可能性をてらしだしてくれたが、もはやそういうことはなくなってしまった。伊藤整の死とともに、私の残り少ない作家的可能性も死にたえたのである。おそらくこれは私一個の感慨にとどまらず、おおかたの作家のそれでもあるだろう。

平野謙『昭和文学私論』(毎日新聞社1977)

伊藤の葬儀で葬儀委員長をつとめた川端が年下の盟友に対して語りかけたこの言葉は、同時代の文学をともに構築してきたという歴史だけにとどまらず、自らの文学を近代文学の系譜に位置づけた伊藤と、伊藤とともに力を尽くした日本近代文学館での活動まで含みこんだ言葉として受け止める必要があるのではないだろうか。

「川端康成展 その人と芸術」図録(1969)

「川端康成展 その芸術と生涯」図録(1972)

▶︎「文壇」の誕生と終焉

川端と伊藤は「文壇」を意識しながら文学上の出発を果たした。「文壇」に参入するために特定の作家グループに接近したり、みずから発表舞台を作ってみたり、周囲と差別化するために斬新な方法を実験してみたり、国策に同調的に振る舞ってみたりと、常に同時代の「文壇」を意識し観測しながら、それぞれの文学活動を営んできた。

しかし、彼らが観測しつづけてきた「文壇」と、1960年代に明治期と接続された「文壇」とはけっして同じではない。「文壇」は常に更新されつづける非実在の枠組みと考えるべきではないか。「文壇」は文学が営まれる現場に緩やかに立ちあらわれ、当事者たちによって意識され、共有しているかのように感じられる共同幻想とでもいうべき〈場〉としてありつづけてきた。その時その時の作家たちに認識される「文壇」は、当然その瞬間のそれではなく、それ以前の作家や作品が事後的に選択され、その評価に基づいた過去の〈場〉が〈いま・ここ〉に重ね合わされたものだった。とはいえ、「文壇」は作家たちにとってアクチュアルに想像される〈場〉として存在したことはたしかでもあった。

そうした意味での「文壇」が、1960年代の時点であたかも明治のはじめから一貫して実在しつづけてきたかのように、その意義づけを変化させたのである。本稿はその原因を1950年代の近代文学研究の出発と日本近代文学館の設立事業とに見る。「明治百年」を合言葉に一気に推し進められたこの一大事業をとおして、「文壇」は百年という長い時間を遡及し、〈いま・ここ〉にふさわしい形で意味づけられ直し、しかも膨大な資料によって実在する共同体として営まれつづけてきたかのように可視的に立ち上げられた。1950年前後から次第に「学界」と融合し横への広がりを持ちはじめた「文壇」は、1960年代以降自分たちの文学を100年前の「近代文学」と帯紐で結びつけた「文学史」を構築することで縦にも伸張していったのである。その意味で「文壇」は1960年代にあらためて「誕生」したと考えられる。1960年代の「文壇」概念に沿った文学史も構築されることで、その時その時のアクチュアルな「文壇」は押し流されていくことになる。あたかも「文壇」が100年かけて着実に、一歩一歩現在へと歩みを進めてきたかのように。

以上のように考えてみると、「近代文学」という枠組みのなかで生きてきた川端や伊藤の後の世代の作家たちにとって、「近代文学」と自己との接点はおのずと希薄になっていく。

さて、正直にいえば、私は二十六年前にこの場所に立った同国人に対してよりも、七十一年前にほぼ私と同年で賞を受けたアイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・イェーツに、魂の親近を感じています。もとより、私がこの天才と自分を同列に並べるのではありません。詩人がこの世紀に復興させたウィリアム・ブレイクによれば、《ヨーロッパとアジアを横切って、さらに中国へ、また日本へ、稲妻のように》と歌われるほど、かれの国から遠い土地の、ひそかな弟子として、そういうのです。

大江健三郎「あいまいな日本の私」(『あいまいな日本の私』岩波書店1995)

1994年12月7日にストックホルムでノーベル文学賞受賞講演をおこなった大江健三郎は、英語でなされた講演内で自分が少年期に魅惑された二冊の書籍、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』とセルマ・ラーゲルレーヴの『ニルス・ホーゲルソンの不思議な旅』を挙げて語り出す。大江の視線はもはや日本の「近代文学」という枠内にとどまってはいない。「世界の周縁にある者」と自己を位置づけ、文学をとおして「人類の全体の癒しと和解」に貢献したいという決意が語られている。大江の言葉は、1960年代に「誕生」した「文壇」が1980年代以降その実在性を失っていったことを物語る証左のひとつと言えるのではないだろうか。

▶︎付記-東京ではない「文壇」へ

連載を通じて「文壇」という枠組みについて様々に考えてきた。その際、常に引っ掛かりを覚えたのは、川端康成と伊藤整という二人の文学者がかかわりつづけた「文壇」が、一貫して東京を中心とする中央の「文壇」であり、彼らがそのことに疑問すら抱くことがなかった点だった。

川端は第一高等学校から東京帝国大学文学部英語英文学専攻(後に国文科へ転科)に進み、第6次『新思潮』創刊をきっかけに菊池寛や芥川龍之介らと知り合い、(川端の意図はともかく)彼らの後ろ盾を得て作家としての活動をはじめた。その眼前にひらけた「文壇」は東京の「文壇」だった。

1926年12月に刊行された伊藤整の第一詩集『雪明りの路』(椎の木社)は、東京の「詩壇」を強く意識した詩集だった(第2回参照)。「詩壇」との距離の遠さを強調することで純朴な詩人イメージを醸成し、「詩壇」に打って出ようとする戦略性を読み取ることができた。上京して「詩壇」で活躍する将来の自分を思い描く22歳の伊藤にとって、「詩壇」とは常に東京のそれだった。だからこそ百田宗治の椎の木社に加わった。自分たちの拠点を作ろうと創刊した同人雑誌『文芸レビユー』にしても、菊池寛の『文芸春秋』をモデルに創刊の計画が建てられた。日本近代文学館という〈場〉で誕生し系譜づけられていく「文壇」も、当たり前のように東京を中心とするものだった。

しかし、「文壇」は東京に限定されるものではない。文学が営まれる〈場〉に「文壇」という枠組みが立ちあらわれると考えてみると、各地の無数のコミュニティのなかで営まれる文学活動、特定の作家を語り守りつづけてきた郷土の愛好家・支援者たち、文学館・記念館・図書館・出版社の熱心な取り組み、貴重な資料を発掘し着実な研究成果を積み重ねてきた在野の研究者たちの活動においても「文壇」は立ちあらわれ共有されてきた。東京という中心点から離れた「文壇」で新たに発見され、価値づけられ、再評価された作家・作品も少なくない。

今回「文壇」が作り上げられていく現場を掘り起こすなかで、「文壇」の裾野がどこまでも広く、遠くまで連なっている事実を認識した。以上のような観点を持ちながら、「文壇」という〈場〉に関してこれから考えを深めていきたい。

=================================

本連載は2022年春に書籍として刊行予定です。

ぜひお楽しみにお待ちください。(編集部より)

=================================

コーナートップへ