第11回「文壇」の団結と再出発―チャタレイ事件と『舞姫』●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第11回「文壇」の団結と再出発―チャタレイ事件と『舞姫』

尾形大

▶︎「性」をあつかった小説の思想と意義

1945年9月2日、戦艦ミズーリの船上で連合国と日本政府の間で正式に降伏文書の調印がおこなわれ、連合国軍総司令部(GHQ)による占領統治が開始されることになる。これにともない大日本帝国憲法および新聞紙法、出版法は停止され、治安維持法や戦前まで横行していた「発禁」といった行政処分は相次いで廃棄された。米軍主導の占領下では軍国主義の一掃と民主化政策が推し進められた。もちろんGHQ/SCAPによる別の形の検閲体制が敷かれていくものの、新憲法下での言論出版の自由、表現の自由への道が一応はひらかれたはずだった。

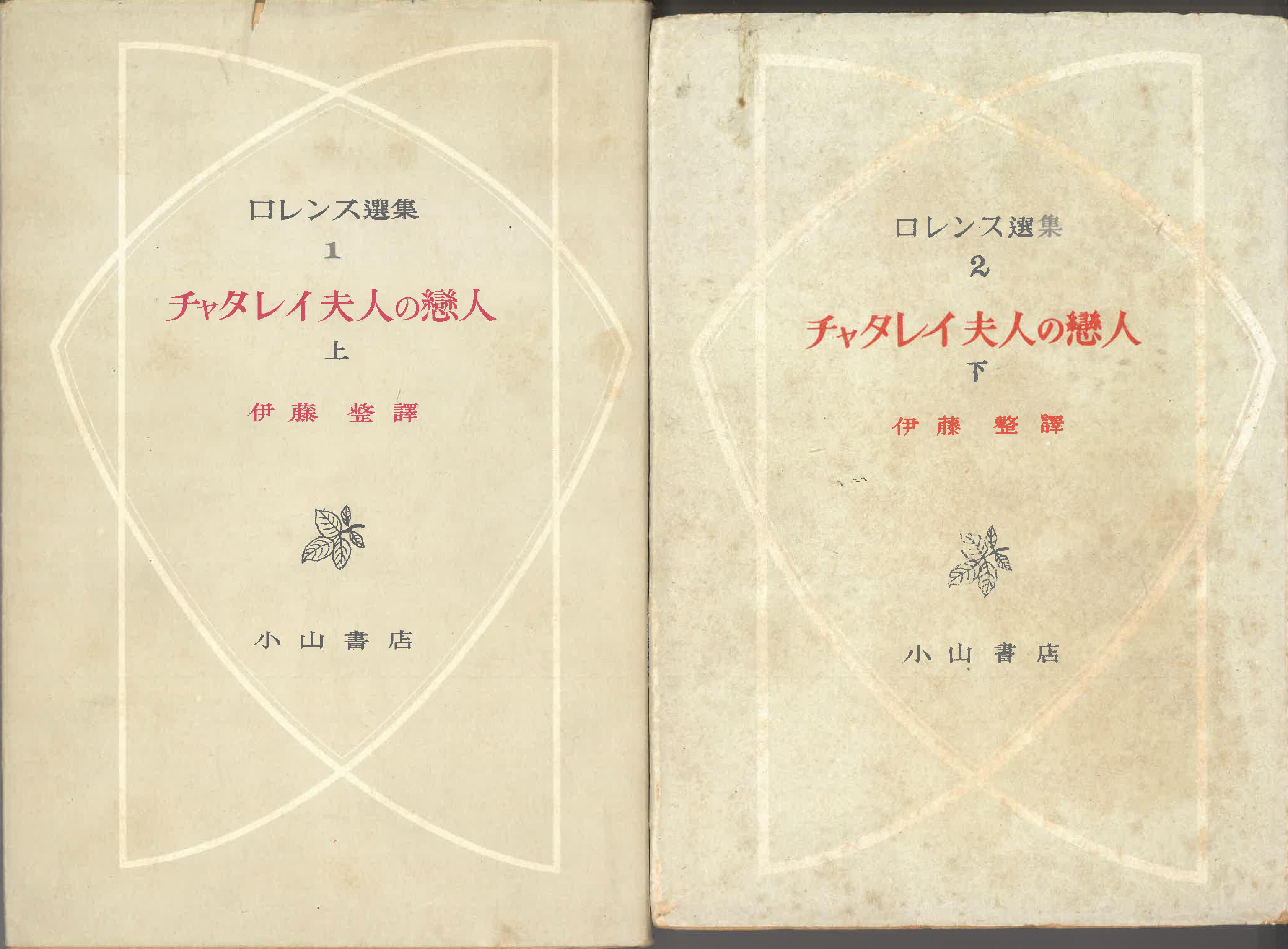

しかし、日本の権力側は言論出版を取り締まるための新たな大義名分を探し出した。検察当局は旧出版法廃棄の影に隠れて生き延びた刑法第175条「猥褻文書販売罪」を持ち出し、「公共の福祉」の名の下に新たな規制・統制の準備を整えていった。こうした新しい動きのなかでやり玉に挙げられたのが、1950年に小山書店から出た『ロレンス選集』第1、2回配本、D.H.ロレンス著、伊藤整訳『チャタレイ夫人の恋人』だった。

『チャタレイ夫人の恋人』はイギリスの小説家D.H.ロレンス(1885-1930)の最後の長編小説である。1926年に執筆が開始され数度の書き直しを経て1928年に完成した。しかし、当時「性」をあつかった小説がイギリスで発売できる見込みはなく、フィレンツェの地でオリオーリ社から私家版として出版されることになった。当時イギリスとアメリカでは無削除版の刊行は許可されず、1932年に英国公認版と呼ばれる削除版(修正版)がセッカー社から、アメリカではクノップフ社からそれぞれ刊行された。そして1933年にパリで刊行された無削除版のオデッセイ・プレス版が戦後の事件の中心となる。

ただ、日本で最高裁判決(詳しくは後述する)が出て3年後の1960年になって、イギリス・アメリカでは一転してわいせつ性は認められないとする判決が言い渡され、日本での有罪判決とは逆に無削除版の刊行が公的に認められることになる。

貴族の妻となった主人公コンスタンス・チャタレイ(コニー)は、金銭的成功に執着し貴族としての階級、社会的慣習に凝り固まった夫チャタレイ卿(クリフォード)との結婚生活に日々暗い気持ちを抱いていた。加えて、クリフォードが従軍時に傷を負い下半身不随となる。夫との間の肉体的・精神的な交流が持てなくなったコニーはますます結婚生活の意義を見出せなくなっていく。虚無感と孤独感とにとらわれていたコニーは、ある日屋敷で雇っている森番のメラーズと出会い恋に落ちる。そしてメラーズとの関係のなかに自分にとって真実の愛を見出し、それを理解したことでクリフォードとの離婚を決意する。

伊藤は同小説の思想と意義とを次のように説明している。

この作品は、ヨオロッパ社会の紳士淑女の世界が、性の歪曲や隠蔽によって人間の生命を無視する傾向を作り上げていることを、肉体の神聖化によって改革しようとする考で書かれた。これはロレンスの生涯を一貫した思想である。もう一つは、この作品と前後して書いた彼の評論集「雑稿」の中で述べていることであるが、欧州戦争によって起った精神的荒廃は、ヨオロッパ全体を一種の絶望状態におとし入れたこと、イエスの教えを信ずるもの同志(ママ)がこのような有史以来の虐殺をし合わねばならなかったこと。それをロレンスは肉と血の無視、精神生活が肉と離れてあるというキリスト教の考え方の誤りからくると考えた。また人間は無意識に性の衝動に左右されるという精神分析学の学説が、当時の思想の崩壊を他面から同じ絶望感にまで駆り立てた。その性の衝動をロレンスは逆に人格の成立の基礎においた。そして彼は、「チャタレイ夫人の恋人」において肉と血の復活を描いて新しい倫理的な人間の像を作ろうとした。

伊藤整「チャタレイ禍」(『改造』1951・1)

社会的な境遇・環境、宗教的制約ゆえに自身の〈理想の愛〉の成就を諦めるのが一般的だった当時の西洋社会において、『チャタレイ夫人の恋人』は肉体的結びつきを基にすることで真の人間、人間関係の復活を描いた小説として意義があると伊藤は説明する。

▶︎削除版と無削除版

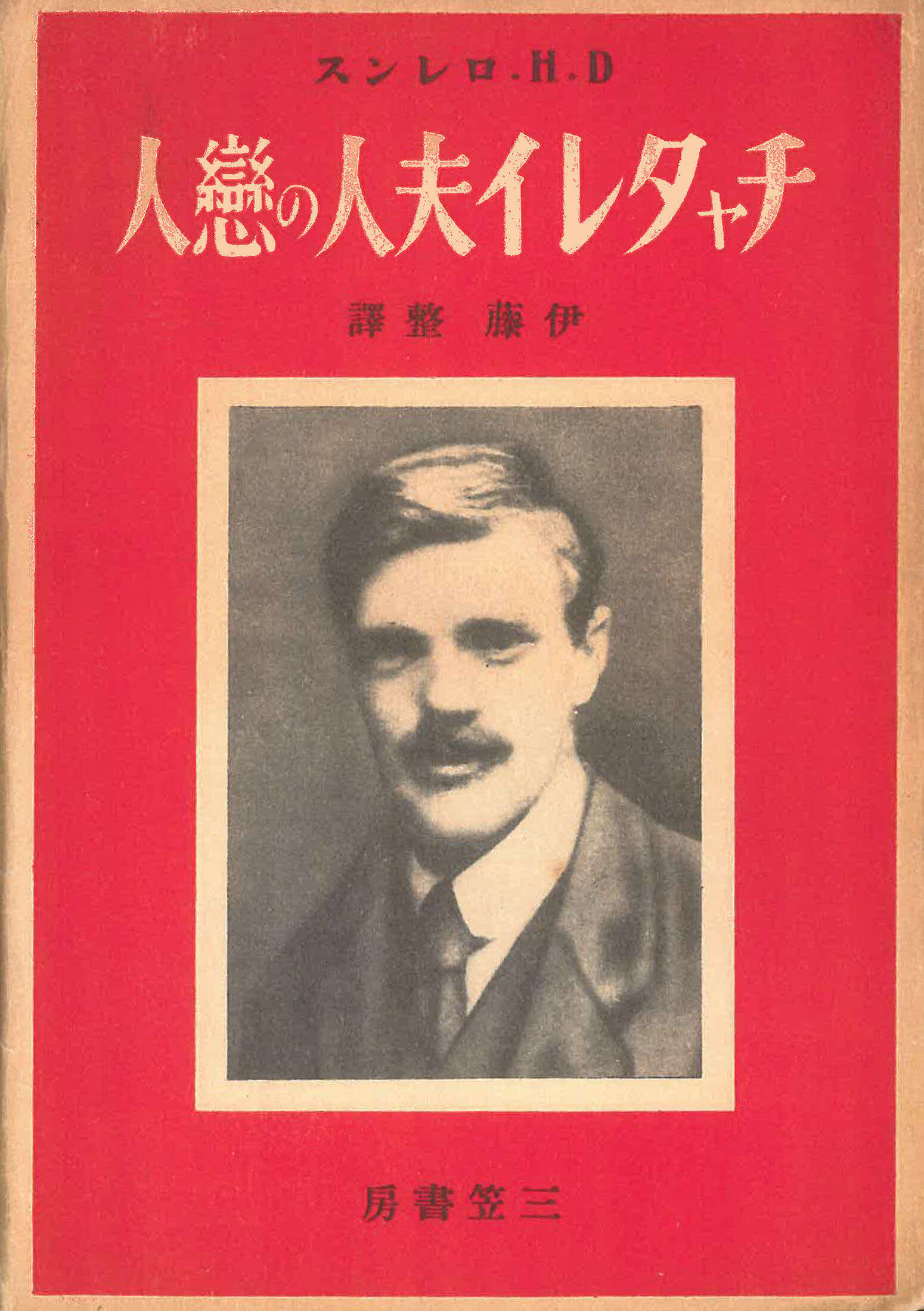

1935年に伊藤の翻訳で健文社から刊行された同小説はベストセラーとなった。この時伊藤が翻訳したのはセッカー社版(削除版)だったわけだが、はじめて邦訳された同翻訳の記憶を戦後坂口安吾は次のように回想している。付記すれば、健文社版に加えて、1936年12月には三笠書房より『ロレンス全集』第9巻としてやはりセッカー社版の翻訳である伊藤の『チャタレイ夫人の恋人』が刊行されてもいる。

戦前に伏字だらけのチャタレイが出版された時には、第一級の新文学、新しいモラル追及の大文学などと大きなセンセーションを起こしたものだ。(中略)今の中堅作家で過去にチャタレイにふれた文章を書かなかった人は殆ど居ないだろうと思う。概ね賛辞であったはずで、中にそうでない者があっても、今日の中堅作家がチャタレイを一度は自分の文学上の問題にとりあげずにいられなかったのが事実である。

坂口安吾「チッポケな斧」(『新潮』1951・7)

健文社版『チャタレイ夫人の恋人』

三笠書房『チャタレイ夫人の恋人』

1950年4月20日と5月1日に『ロレンス選集』の第1、2回配本として『チャタレイ夫人の恋人』上・下が小山書店から刊行され裁判になった際、安吾は繰り返し傍聴に訪れて「チャタレイ傍聴記」(『読売新聞』1952・1・19)や「見事な整理」(『週刊朝日』1952・2)等を発表した。

この時伊藤が翻訳したのは無削除版のオデッセイ・プレス版だった。出版するにあたり伊藤自身もずいぶん慎重になっていた様子で、小山書店側に次のように注意喚起したという。

私は小山書店からこの翻訳を依頼された時、私はロレンスの性格、著書の性格、ことにこの著書が初め誤解を起こしたこともあるということ、および現在では英文学として第三番目に論ぜられるようになった重要な作家の代表作品であるということを小山書店の人に説明して、私は全部訳してお目にかけるから、それを読んで慎重に考えて、小山書店の決意において、完訳を出すなり、多少手加減出来るものなら、そういうことをするべきものである、ということを申し出た。ところが小山氏は私の全訳原稿をお読みになって、実はこれはあとで聞いたことでありますが、この本こそ今の日本人の道徳に指針を与える唯一の本であると確信されまして、小山氏は店員を集めて、自分はこの書物をいまの日本の警世の書として出版するから皆もそのつもりでやれ、という話をされたということであります。その点について私はこの小山氏の決意に強く敬意を表する次第であります。

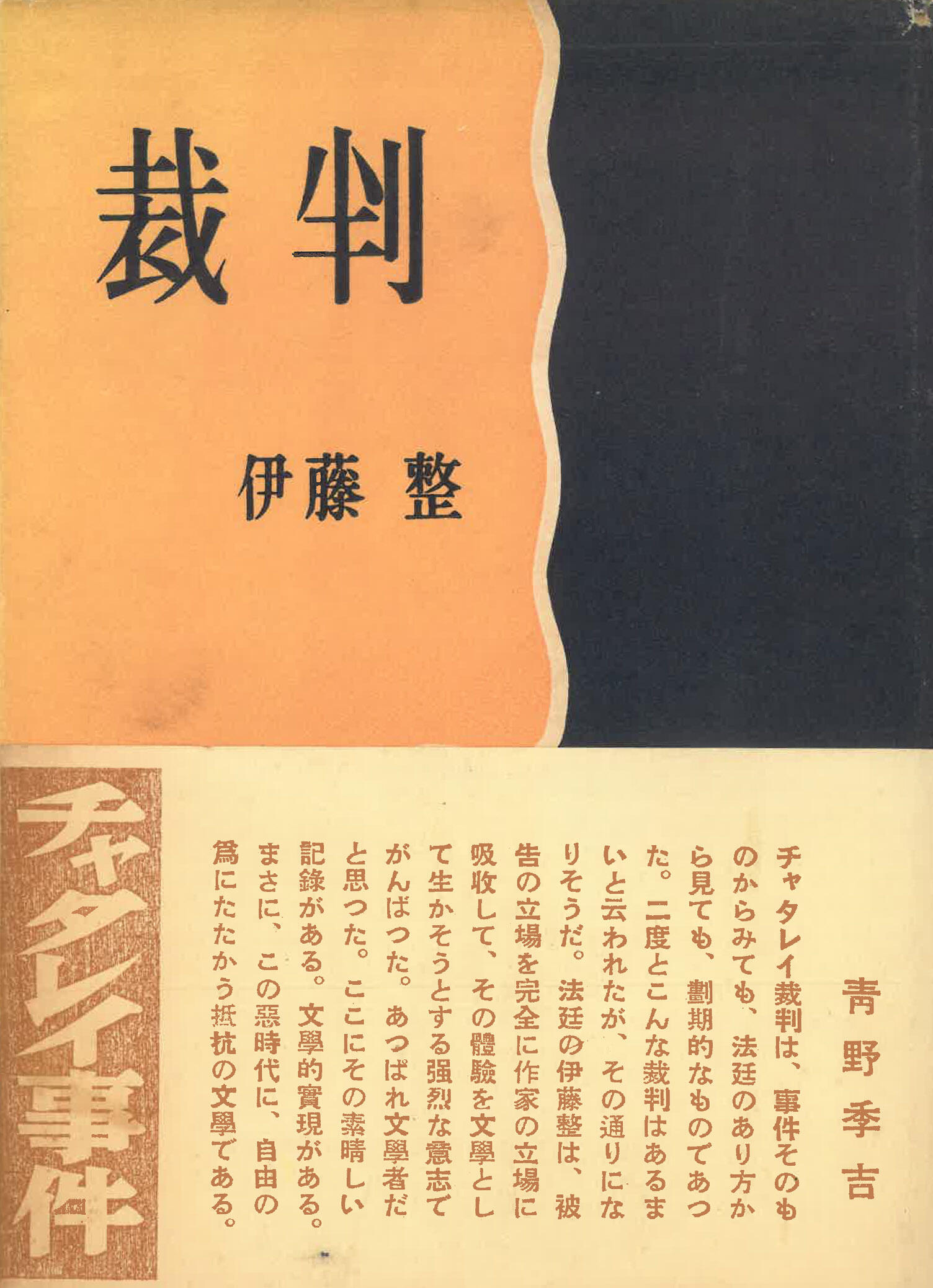

伊藤整『裁判』(筑摩書房1952)

同書は6月26日に「猥褻文書」の疑いで摘発・押収されるまでに上下巻あわせて約15万部を売り上げたという。9月になって出版者小山久二郎と訳者伊藤整の両名が刑法175条に定める「猥褻文書販売罪」の廉で起訴され、翌51年5月の第1回公判から最高裁判決が出される1957年3月まで法廷内外での闘いが繰り広げられた。

1952年1月18日に出された第一審の判決は、小山書店社長・小山久二郎に罰金25万円の有罪判決、訳者・伊藤整を無罪としたが、東京高等裁判所での第二審判決(1952年12月10日付)では小山に罰金25万円、伊藤に罰金10万円の有罪判決となった。直ちに上告されたものの、1957年3月13日に最高裁判所は上告を棄却し被告側の有罪判決が確定することになる。この8年におよぶ一連の出来事を「チャタレイ事件」と呼ぶ。

小山書店版『ロレンス選集』

▶︎チャタレイ事件はどのように読み取られてきたか

チャタレイ事件は単に文学裁判と呼ぶにはあまりに複雑な同時代状況を抱え込んだ「場」であった。「戦後作られた日本の新憲法の大原則である基本的人権の擁護、思想表現の自由という条項が、守られるか危うくされるかという問題」(伊藤整『裁判』「序文」)が測られ、「戦後の民主的な裁判の形式や実質」(伊藤整『裁判』「新版の序」)を社会に可視化するモデルケースとなり、さらに当時は戦後世間に氾濫した性風俗を題材にした出版物や映画に対する取締まりが強化される時期にも重なった。加えて、1951年9月に署名が交わされるサンフランシスコ講和条約の直前という微妙な政治状況や、戦前の検閲に代わる言論統制を現行法の解釈によって制度化しようとする権力側の要請、さらには米ソの代理戦争としての朝鮮戦争の勃発、連合国軍最高司令官総司令部主導で国内の日本共産党党員とその関係者を公職追放、解雇した共産主義の非合法化に象徴される思想統制の動きとも無関係ではない。何よりチャタレイ事件は「文壇」の再建期とも重なりあった。

「チャタレイ事件」に関するこれまでの研究として、新憲法下における芸術上の抵抗のあり様を検証し「文学論争」としての性格を読み取った臼井吉見『近代文学論争 下』(筑摩書房1975)での解説や、原作と日本語訳の非猥褻性を比較・検証した伊藤礼「解説」(『完訳チャタレイ夫人の恋人』新潮社1996)と夏樹静子『裁判百年史ものがたり』(文藝春秋2010)などの先行研究が挙げられる。

多くの研究が検察(原告)側の文学的無理解(たとえば坂口安吾は、「あの小説をこれぐらい汚く読んで汚く観察するというのは普通ではない」(「裁かれるチャタレイ夫人-坂口安吾傍聴記-」『読売新聞』1951・5・9)と述べている)と裁判所の中立的な姿勢に加えて、何より被告側に対する同情的な眼差しを異口同音にとなえている。その理由として、原作の芸術性や世界的評価の影響のみならず、いずれも伊藤の小説『裁判』(筑摩書房1952)を基礎資料として利用しているという共通性に思いいたる。

▶︎小説『裁判』がもたらした効果

「当事者」の立場から公判を詳細に記録した『裁判』の資料的価値は高い。しかし、いかに「記録」性が高かろうとも、『裁判』はあくまでも小説であり、そこに被告人としての作者の立場や意図が介在する以上、そのあつかいには慎重な姿勢が必要と思われる。

「チャタレイ事件」で特別弁護人として被告側弁護団の一員を務めた仏文学者で文芸評論家の中島健蔵は、旺文社版『裁判』(下)(1978・3)の「解説」の冒頭で次のように述べている。

『裁判』は、伊藤整の作品の中で、特別な性格を持つ作品である。そこには全くフィクションがない。(中略)日本の検察庁が、刑法第175条によって、伊藤整と小山久次郎とを起訴し、公判が開かれたわけだが、この作品はその公判の克明な記録である、しかし、『裁判』は、ルポルタージュ(記録文学)の域にとどまるものではない。刑事被告人という立ち場に立たされた伊藤整自身の心理、感情の動きをはじめ、この裁判に直接に関係した人々の心理までも洞察して、一篇の文学作品を書きあげたのである。

中島健蔵「解説」(伊藤整『裁判』(下)旺文社)

「公判の克明な記録」という性質と「文学作品」という性質が両立するといったチャタレイ事件観は一定の矛盾を抱え込んでいる。言い換えれば、こうした「記録」を前面に押し出すことによって、『裁判』に潜在する「伊藤整」という〈色〉の検証は遠ざけられてきたわけである。このことは初版本『裁判』(筑摩書房1952)の帯に記された複数の推薦の辞においても同様だ。

たとえば、『裁判』刊行当時、日本文芸家協会会長の職にあった青野季吉は、「法廷の伊藤整は、被告の立場を完全に作家の立場に吸収して、その体験を文学として生かそうとする強烈な意志でがんばつた。あつぱれな文学者だと思つた。ここにその素晴しい記録がある。」、法学者の木村亀二は「画期的事件に連座した著者の体験記録」と、それぞれ同書の「記録」としての側面に大きな価値を見出している。

伊藤整『裁判』初刊

こうした称賛の言葉は、伊藤がいかなる目的をもって『裁判』を執筆したのかを検討する視覚を覆い隠してきたのではないか。『裁判』で伊藤は次のように述べている。

この日、私は、数日前から準備していた問題の十二カ所の性描写について、それの必要性とその意味とを解説する陳述をすることになっていた。その陳述は、傍聴人に聞かせることを判事たちはいやがっていたので、原稿にして提出して、形の上では法廷で読んだことにする約束であった。(中略)この原稿は四百字詰めにして三十枚くらいのものであった。私はそれの写しに多少手を入れて引用文は原文を使って『群像』に発表した。それは当時小山書店が財政的に弱っていたので、この原稿料を渡して、裁判費用の一部を補助することも目的であって、その点ではこの記録小説『裁判』を三分の二完成した形で判決前に『中央公論』に掲載したのも同じ意味であった。しかしそれらのものを発表する真の目的は、この作品の思想とこの裁判の真相とを出来るだけ社会に理解してもらうことが大切だと考えたからである。

伊藤整『裁判』(筑摩書房1952)

伊藤自身も当時『裁判』を「記録小説」として認識していた事実も興味深いのだが、それ以上に「この作品の思想とこの裁判の真相とを出来るだけ社会に理解してもらう」と語る「真の目的」こそ注目される。『チャタレイ夫人の恋人』の芸術的価値と思想的正当性を訴えると同時に、新憲法下の新しい裁判の実態を広く社会に報じることで法廷外の世論を作り出し、最終的に被告側に有利な判決をもぎ取ろうという「目的」が、『裁判』執筆当時の伊藤のなかにはあった。一方で伊藤は法廷という場を次のように認識し規定してもいる。

また、裁判の方法というのは、原告と被告とが、それぞれ自己の主張を言い、その主張を証明する最もよい証拠なり証人なりを出して、その主張の正しさを争うものであり、法廷外のことは何の関係も裁判に及ぼすものでなく、法廷内に持ち出された証拠や証言とによって自己の主張を立証することが、原告と被告とのそれぞれの責任であって、その主張と証拠とによって、いずれかの側が正しいかを判断するのが裁判官である。

伊藤整『裁判』(筑摩書房1952)

リチャード・A・ポズナーは、「法廷」を被告と検察それぞれの「ナラティブ」(物語)を競い合わせる場ととらえ、判決をその時代、社会における裁判官の主観のひとつに過ぎないと論じた(平野晋監訳、A・ポズナー『法と文学』上・下,第3版,木鐸社2011)。ポズナーの指摘を受けた林田清明は、当時の社会的通念を個別に抽出することで判決の局所性を浮上させ、「わいせつ」性が本質的に確定不能な通念であることを検証した(林田清明『《法と文学》の法理論』北海道大学出版会2015)。

つまり、法廷とはけっして閉鎖した場ではなく、法廷で語られる〈物語〉を自陣営に有利に引き寄せるための法廷外の言論活動の有意性が高まる(この点は同時期の広津和郎の松川裁判への関わり方とも重なるところがある)。その意味で小説『裁判』をはじめとする伊藤の同時期の諸活動は、法廷の中立性・公平性が損なわれないように注意深く訴えるとともに、〈法廷を社会と接続する〉ことで自陣営に有利な判決を引き寄せる環境作りとしての意義を持ったとも考えられるのである。

こうした「目的」のために、伊藤は戯作的なエッセイ『伊藤整氏の生活と意見』(『新潮』1951・5~1952・12,『伊藤整氏の生活と意見』河出書房『伊藤整作品集』第5巻に収録)を裁判と並行して連載することで多くの読者の興味関心を掘り起こし、同時に「文壇」の〈後ろ盾〉を受け入れていく。

「伊藤整氏の生活と意見」初出

▶︎「文壇」との共闘

「チャタレイ事件」において伊藤と「文壇」は、それぞれの〈目的〉を実現するために共闘していくことになる。では、「文壇」の目的とは何だったのだろうか。高橋新太郎は「チャタレイ事件」について次のように指摘している。

チャタレイ裁判で特筆大書きすべきは、やはりそれが文芸家協会・ペンクラブを中心とした全文壇的な規模で戦われた点であるだろう。文学者、さまざまな思想、立場の相違を超えて、曲がりなりにも一致団結し得た抵抗の経験は貴重であった。

高橋新太郎「チャタレイ裁判の抵抗」

(長谷川泉編『伊藤整研究』三弥井書房1973)

第10回で記したように、この時期「文壇」は再建されつつあった。戦中に日本文学報国会に吸収された文芸家協会は、1945年12月8日の創立総会で「日本文芸家協会」と名称を変えて再建し、翌年7月には当時戦争責任問題の渦中にあった菊池寛が会長に就任した。1948年3月に菊池が没すると49年3月には広津和郎、51年3月の定期総会後は青野季吉を会長に、文学者の職能擁護団体としての役割を担っていくことになる。なお、1948、50、51年度版『文芸年鑑』(48年度版は桃蹊書房、50・51年度版は新潮社)によれば、48年時点で理事の一人に伊藤が名を連ねており、51年4月には川端が監事に推薦されている。

1935年に島崎藤村を初代会長として発足した日本ペンクラブは戦時中活動を停止していたが、1947年2月に志賀直哉を会長に再発足していた。言論・表現・出版の自由の擁護と国境を越えた文化交流を目的とするペンクラブは、1948年には川端康成と青野季吉をそれぞれ会長・副会長として本格的な活動を再開した。

いずれもチャタレイ事件の直前に再建に向けて本格的に動き出したところだったと言えるだろう。とはいえ、戦争によって文学に対する社会的信任・信頼は損なわれていた。文学者たちにとっても文学を価値あるものと手放しに信じ切ることはできず、その社会的意義をたとえば戦争責任論や政治の問題、平和樹立や民族独立といった問題との接点の内に見出そうと模索していた。再び寄り集まった文学者たちの団体が社会との接地点を手探りしはじめたまさにその時、「文壇」の再建期にチャタレイ事件は起こったのである。

1950年6月に『チャタレイ夫人の恋人』が押収されたことを受けて、日本文芸家協会は7月に緊急の理事会を開催した。そこでの合意内容をたずさえて、当時の会長・広津和郎と理事の中島健蔵、局長の豊田三郎とで東京地検を訪れ交渉したものの、検察側が態度を変えることはなかった。8月には日本ペンクラブが会長の川端康成、副会長の青野季吉、幹事長の豊島与志雄の3人が連名で声明を出している。9月に入って日本文芸家協会と日本ペンクラブとは合同で拡大委員会を開催し、対策委員会(委員長・中島健蔵)の設置を決めた。

『文芸年鑑』昭和二十六年度版(新潮社1951・4)の「文壇の概観」で亀井勝一郎は同事件について、「単に文学と猥褻といふ問題だけでなく、また訳者伊藤整個人だけの話でなく」「文学者の表現の自由、言論の自由」の問題として「当局に対して全文壇人が反対」したと記している。

同裁判を最後まで熱心に報じつづけた『読書新聞』は、第一回公判に集まった傍聴人について次のように報じている。

この日、折からの雨をついて多数の傍聴人がつめかけた。学生服が目立つなかに若い女性の姿も見られたが、傍聴席の一角に陣取った青野季吉、舟橋聖一、坂口安吾、豊島与志雄、小松清、高見順、西村孝次、中村光夫、吉田健一、臼井吉見氏らの評論家作家の一群や、戒能通孝(早大)、磯田進(東大)氏ら法学者の姿がいかにも文学裁判らしい雰囲気をただよわせる。

『読書新聞』1951・5・6

突如被告人として法廷に引っ張り出された伊藤は、「芸術か猥褻か」というセンセーショナルかつ卑俗な合言葉で煽られた〈闘争〉の「芸術」側代表として、日本文芸家協会ならびに日本ペンクラブを後ろ盾とする「全文壇人」の代表としてジャーナリズムで報じられていく。とはいえ、伊藤自身必ずしも「文壇」を背負う強い使命感を抱いていたわけではなかった。「文壇」を代表するというイメージは、当初本人が意図していたところではなく、おそらく後からついてきたと言った方が正しいだろう。伊藤の〈目的〉は、当事者として知り得た〈事実〉を社会に広く伝えることで無罪を手繰り寄せようとすることにあった。それが小説『裁判』の狙いでもあったことを見落としてはならない。

▶︎川端の無言と『舞姫』の発表

奇妙な事実がある。当時日本ペンクラブ会長の職にあった川端康成が「チャタレイ事件」について何か具体的に書き記した様子はいっさい見られないのである。どういう事情があったか定かでないが、無言を貫いたという事実は何を物語るのだろうか。

一方で、川端は先述した日本ペンクラブの連名の声明書に名を連ねており、小説『裁判』によると第9回公判(1951・7・7)の傍聴にも訪れてもいるようだ。また、第16回公判(1951・8・7)では弁護側証人の一人として申請されてもいる(不採用となった)。以上のように川端の著述と行動とは必ずしも一致しない。

同事件に関して何かを具体的に語ることはなかった川端だが、戦後最初の新聞連載小説「舞姫」(『朝日新聞』1950・12・12~1951・3・31, 初刊『舞姫』朝日新聞社、1951・7)には、「チャタレイ事件」に対する川端の見解が投影されていると思われる。なお、こうした視点は、管見の限り羽鳥徹哉「川端康成の「水月」について―「チャタレイ夫人の恋人」「日はまた昇る」に触れて」(『昭和文学研究』(24)1992.2)で短編小説「水月」を中心に指摘されたことしかない。

『舞姫』の矢木家は一家離散の危機に瀕していた。今思えば、多くの不安に苛まれながらも小さく寄り添っていた戦争中の方が家族にとっては平和だった。矢木家の4人が生きる1950年の社会は、戦前の名家や富家が相次いで没落し、1947年10月の姦通罪廃止に象徴されるように女性の生き方においても大きな転換期にあった。すなわち「夫婦生活を守る、古い垣根と土台とがくづれた」社会であり、そうした条件の変化が矢木と波子の間の「へだたり」を浮き彫りにしていく。

「矢木とは、二十年の上、いつしよに暮しましたし、子供も大きくなつてゐますけれど、それが私の、一生でもなかつたのね。自分でも、おどろきますわ。自分がなん人もゐるやうですわ。一人の自分は、矢木と暮してゐて、一人の自分は、踊つてゐて、また一人の自分は、竹原さんを思つてゐたのかもしれませんわ。」

と、波子は言つた。(中略)「私は一人になりたいんですの。なん人もの自分を、一人にしてやりたいの。」

川端康成『舞姫』(朝日新聞社1952)

矢木元男は現在は国文学者として大学教員の職を得、社会的には名士として日本の美の伝統を論じている。名家の出の波子とその家庭教師だった矢木との結婚は、波子の母の意向にしたがってのことであり、所帯に関しては長らく妻の実家が経済的に援助しつづけてきた。そうした自分たち夫婦のあり方に不満やコンプレックスを募らせてきた矢木は、自分の稼ぎをすべて銀行の秘密口座に預金し、現在も実家に代わって波子がバレエ教室の収入で所帯を支えている。一方で、波子は「女のつつしみ、女のはにかみ、女のおとなしさ、どうしやうもない、日本の因習にとざされた」夫婦生活に諦念を抱きながらも服従してきた。

朝鮮戦争開戦を合図にするかのように、波子はかつての思い人・竹原に対する愛情を自覚して矢木との離婚を心に決め、自分の思いを貫く「自由」な生き方(ただしそれは竹原との再婚ではなく精神的なものとして描かれる)を選ぶ決意を固める。物語は波子が皇居前で竹原と密会する場面から書き出され、戦後の新しい社会のなかで自分を縛り付ける「因習」から脱しようと行きつ戻りつする波子の姿が描かれていく。

1950年12月12日から1951年3月31日まで連載された『舞姫』は、まさしくチャタレイ事件の渦中に創作・連載されたわけだが、矢木と波子が『チャタレイ夫人の恋人』のクリフォードとコニーを下敷きとするキャラクターであることはほぼ疑いようがないだろう。両者の類比性には明らかに川端の意図が介入している。

川端康成『舞姫』初刊

▶︎改稿前後の『舞姫』

『舞姫』が朝日新聞に連載された時、川端担当の編集者は小説家の澤野久雄だった。澤野は『川端康成点描』(実業之日本社1972)のなかで、「舞姫二十九」(『舞姫』の連載第29回)が朝日新聞社の意向で「書き直し」になった経緯を詳細に回想するとともに、改稿前の幻の第29回を紹介している(「舞姫誕生」)。澤野によると、朝日新聞社側としての「書き直し」の判断の根拠は、「朝日新聞、開闢以来、こんなエロなものを載せたことがあるか」といった「少し激しい」描写の問題と、「マッカーサーの声明が出ようという」時期の悪さにあったという。新潮社版『川端康成全集』第十巻「解題」は澤野の証言を紹介しつつ、次のように説明している。

占領軍の検閲にふれるおそれを常に懸念してゐた当事者のはりつめられてゐた神経は、この作品の上にも及び、官能的な表現の当否をめぐつて問題となり、そのために第二十九回目の一回分(本巻三一九頁十四行目―三二二頁一行目)は、著者によつて、全く書きあらためられたといふ経緯を報じてゐる。

「解題」(『川端康成全集』第十巻、新潮社1980)

しかし、実際に改稿前の原稿を見てみると、「占領軍の検閲」に対する意識の問題はさほど大きくはない。むしろ改稿前の原稿が抱えていた「性」をめぐる問題にこそ『舞姫』の主題が組み込まれていたのであり、「書き直し」によって主題にまつわる問題性が大きく損なわれてしまった様子がうかがえる。もちろんこうした意味づけは、『舞姫』完結後の時点から遡ることではじめて可能となるのだが。

少し長くなるが、次に澤野の前掲書から改稿前の「舞姫二十九」回の一節を、つづけて『川端康成全集』第十巻から改稿後の一節を引用する。

矢木は旅から帰った夜など、妻を二度抱くことがある。

波子の心の抵抗を感づいて、それを征服するためかもしれない。二度重なると、波子は抵抗を失ってしまう。

「ああ、いやなことだわ。いやだわ。」

と、はじめ波子は声なく言って、このごろでは自分をおさえるのだが、しかしそれがすむと、もう一度待つようなものが、なんとなく体に残るのだった。

矢木はその呼吸を、心得てしまったかのようだ。

二度目には本当に抱かれて、波子は気を失い、閉じた目のうちに、金の輪がくるめき、赤い色が燃えるのだった。

「ねえ、金の輪が、いくつも見えるのよ。目のなかが、ぱっと真赤な色になったわ。これでいいの? 私、気ちがいじゃないの?」

昔、波子は夫の胸に顔をすり寄せて、夫の長い髪をつかんで、聞いたことがあった。

「死んじゃうのかと思ったわ。ほんとうにこれでいいの?」

女はみなこうなのだろうか。自分が異常なのではないのか。

「ねえあなたはどうなの? 男の人はどうなの? 私と同じなの?」(中略)

「可愛いかったのね。」

今も金の輪が見え、赤い色の燃えることに変りはない。

しかし、いつもではない。また、直にではない。

夫は手をつくして戦って、妻のひそやかな抵抗を、やぶらねばならない。

そうしなければ、ひややかに妻は、矢木が波子の金をつかっているように、波子の体をつかっているのだと、夫をながめているだけだ。

改稿前(澤野久雄『川端康成点描』実業之日本社1972より)

矢木が少し長い旅からもどつた夜など、波子はなにかしら、用もない片づけものをしたりして、寝につかないこともある。

「波子、波子。」

と、矢木は呼んで、

「いつまでも、なにを洗つてるんだ。一時になる。」

「はい。ご旅行のよごれものだけ、洗つておきます。」

「明日洗へばいいぢやないか。」

「おカバンから出して、まるめておくのは、きらひですから......。朝になつて、女中に見られると......。」

波子は裸で、夫の膚着を洗つてゐる、その自分の姿に、なにか罪人の思ひがあつた。

もうふろの湯は、ぬるくなつてゐた。わざと波子は、ぬる湯にはいるかのやうだ。下あごから、がたがたふるへて来た。

寝間着で鏡に向つても、ふるへつづけてゐた。

「なんだ、ふろにはいつて、つめたくなつて......。」

と、矢木はあきれたやうに言つた。

このごろでは、波子は自分をおさへるのだが、矢木はそれを知らぬふりで、こころえてゐた。

波子は夫になにかしらべられるやうな、しかし罪の思ひはゆるめられるやうな、そして突きはなされたやうな、さういふうつろにしばらくゐるところを、またゆりかへされて、こんどは、閉じた目のうちに、金の輪がくるめき、赤い色が燃えるのだつた。

昔のこと、波子は夫の胸に顔をすりよせて、

「ねえ、金の輪が、くるくる見えるのよ。目のなかが、ぱつと真赤な色になつたわ。死ぬのかと思つたわ。これでいいの?」

と、言つたことがあつた。(下略)

改稿後(『川端康成全集』第十巻、新潮社1980より)

改稿前の原稿は夫婦間の性生活に踏み込んではいるものの、戦後まもなく氾濫したカストリ雑誌の「エロ」、すなわち性生活や性風俗、猟奇事件といった内容を興味本位に描いた赤線の探訪記事や性生活を告白したゴシップ記事、ポルノ小説などに代表される安直な「エロ」とはまるで異なる。加えて、矢木が性行為を通じて波子の「心の抵抗」を破ることに喜びを覚えていること、もう少し言えば二十年にわたってそれでしか妻を「征服」することができなかった事実が示唆されてもいる。経済的に豊かな家庭に生まれ、高い教養を身につけてきた波子は、日本の文化や美の伝統に関して矢木以上に深い造形を持つ。そうした波子に矢木は常にコンプレックスを抱きつづけてきた。結婚後も所帯の責任は求められず、妻とその実家の庇護下で生活をする日々を送ってきた。

波子は「女のつつしみ、女のはにかみ、女のおとなしさ、どうしやうもない、日本の因習にとざされた」夫婦関係の内側にとらわれ、引き寄せられてもいる。そうした波子を裏返すかのように矢木もまた「日本の因習にとざされた」夫としての像にとらわれている様子が改稿前の原稿から読み取ることができるだろう。最終的に旧来の価値観、社会通念を乗り越えていく波子に対して、矢木は家の名義を妻から自分に変更するという虚しい抵抗や、朝鮮戦争を恐れて海外に逃亡を計画することしかできない。

▶︎『舞姫』による応答

以上のような二人の関係は、まさしく『チャタレイ夫人の恋人』のクリフォードとコニーに呼応するものと言えよう。『チャタレイ夫人の恋人』の文学上の意義について伊藤が「性の歪曲や隠蔽によって人間の生命を無視する傾向を作り上げていることを、肉体の神聖化によって改革し」「新しい倫理的な人間の像を創ろうとした」(伊藤整「チャタレイ禍」1951・1)と説明したことを思い起こせば、「性の歪曲や隠蔽」という戦前までの「日本の因習」の内側でしか成立し得なかった矢木と波子の夫婦関係が、戦後社会において崩壊し解体されていく様子が『舞姫』で描かれているのである。

このように考えてみると、『舞姫』は『チャタレイ夫人の恋人』と同一線上に位置づけられるのであり、その意味で「二十九回」回の改稿前原稿の重要性が高まる。そしてこの「二十九」回が「書き直し」されたことによって、言葉は悪いが『舞姫』は平凡な小説になっていったと言わざるを得ない。『チャタレイ夫人の恋人』を戦後の日本社会に置き直した『舞姫』は、川端にとってチャタレイ事件に対する具体的な〈言及〉になるはずだったのかもしれない。

さらに言えば、当時「文壇」に突き付けられた文学の社会的意義という問題に関して、チャタレイ事件とは新しい時代の女性の生き方を社会に提示するという視覚が共有された〈場〉として意義を持ったと言うこともできる。以上のように考えれば、事件の被告・伊藤整と、同事件に直接触れなかった川端康成とのゆるやかな連なりが「文壇」という〈場〉の内側に浮かび上がってくるのではないだろうか。

女性の性欲をタブー視する〈道徳観〉がまん延・固定化した社会において、女性の解放を描いたロレンス『チャタレイ夫人の恋人』は世界に大きな衝撃を与えた。そうした社会規範を打ち破るような『チャタレイ夫人の恋人』は、川端の『舞姫』にも本質的な影響をもたらしたといえるだろう。付け加えれば、その影響は川端の短編小説「水月」(『文芸春秋』1953・11)にも通じていく。

ただ、伊藤訳の『チャタレイ夫人の恋人』も川端の『舞姫』も、同時代の平林たい子に言わせれば「チャタレイ夫人の欲情は男の裏返しとしてかいてある。その裏をかえしてみると男である。」(平林たい子「チャタレイ夫人といふ女」『新潮』1951・3)という実に先進的な批評をまぬがれることはできない。

こうして戦後の「文壇」は再建の道を歩みはじめる。戦争によって失われつつあった明治期の文学資料の収集・保存・復刻が進められるようになり、日本の近代以降の文学を歴史的に価値づける/価値づけ直す大きな流れが作り出されていく。やがて日本近代文学館の設立が計画され実現する際、その中心に川端と伊藤が押し出されていくのはもはや必然だったのかもしれない。