「プロローグ―三島由紀夫がさだめた自分だけの墓所」を期間限定全文公開○西法太郎『三島由紀夫は一〇代をどう生きたか あの結末をもたらしたものへ』(文学通信)

西法太郎『三島由紀夫は一〇代をどう生きたか あの結末をもたらしたものへ』(文学通信)が書評に掲載されました(読売新聞日曜書評欄2019.1.13(評・苅部直[政治学者・東京大学教授]))。それを記念して、以下、「プロローグ―三島由紀夫がさだめた自分だけの墓所」を期間限定全文公開します。

なお本書の詳細は以下です。書影をクリックして、詳細をご確認ください。

●2018.11月刊行

西法太郎『三島由紀夫は一〇代をどう生きたか あの結末をもたらしたものへ』

ISBN978-4-909658-02-9 C0095

四六判・上製・358頁

定価:本体3,200円(税別)

---------------------

プロローグ―三島由紀夫がさだめた自分だけの墓所

本書は、三島由紀夫にあの生涯、あの結末をもたらした文学と思想の淵源を探ろうとしたものである。それにはその一〇代に光を当てるべきと考えた。 三島は自決一週間前のインタビューで、「どうしても一〇代にハイムケール(帰郷)する」と告白している。この〝三島由紀夫〟の決定的なものが一〇代に形づくられたことを立論しようとした。

三島に、戦前の学習院というかなり特異な環境が及ぼした影響について、まだ十分に解明されていないとおもう。三島はその一〇代に学習院の他ではなかっただろう師、思想家、国文学者、諸先輩との清冽な交流を得た。そのなかで、内外の古典文学、哲学書、近代小説、詩、浄瑠璃・謡曲などを耽読濫読し、鏡花、馬琴、近松、ラディゲ、リルケ、リラダン、ワイルド、ヘルダーリン、ニーチェ、サド、セバスチァン、それらをとおして、美、エロス、そしてタナトスに親しんだ。実生活を通じて、神風連、二・二六事件、特攻隊、天皇、恋、さまざまな死とも出あっていた。人生の軌跡の秘鑰はその一〇代の学習院時代にあるとおもう。そこで私はつぎの四者にフォーカスした。

第一章で、学習院の先輩東文彦との短くとも豊饒な文学的交流を描いた。

第二章で、三島自身が否定したために、これまでほとんど注目されてこなかった保田與重郎(昭和一〇年代のイデオローグ)との関連性を徹底して掘り起こした。

第三章で、蓮田善明(三島が処女作「花ざかりの森」を発表した同人誌の編集長、国文学者)との関係をつぶさにたどった。

神風連は、これら三者とさまざまにつながっており、序章でその実の姿をかれらの決起とともに解明しようとした。そしてこれを横糸にし、それにつづく三つの章を縦糸にして、一〇代の三島が彼らとどう渡りあったかを論究し、〝三島由紀夫〟を形成した文学と思想の源泉をつまびらかにしようとした。そして晩年の三島の〈日本への回帰〉(国学、神道、武士道、国体、天皇など)をもたらしたさまを探り出そうとした評伝である。

*

さて、前作『死の貌 三島由紀夫の真実』のなかで、私が突きとめた一〇代の三島に発する、秘められた晩年の美学的重要事を初公開した。三島文学とその〝死の貌〟をとらえるうえで欠かせない三島の企てだった。三島は目的を明かさず親族の協力を得て進め、死後におおやけになることだった。しかし親族は三島の遺志にしたがわず、それを知る近しい関係者も秘してしまった。本文に入るまえに、まず、それをさらってみたい。

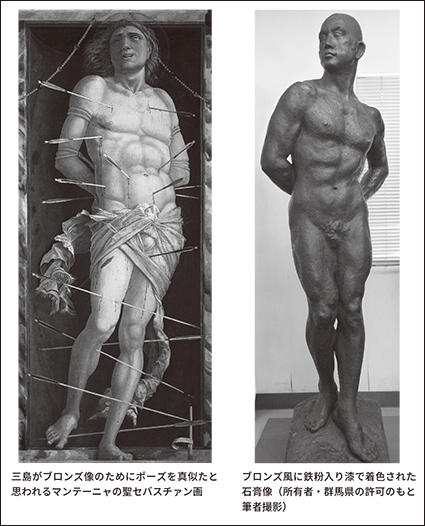

「秘められた晩年の美学的重要事」とは、自身の等身大の裸体ブロンズ像の制作だった。像のポーズは一〇代から魅入られつづけた聖セバスチァン、それを描いたある画と同一のものだった。三島は死を見さだめたとほぼ同時期に、みずからの〝生の貌〟を彫像にして死後も永くこの世にとどめようと決意し、余人に知られないよう秘かにすすめていたのだ。

セバスチァンは紀元三世紀のローマ軍近衛兵の隊長で、当時禁じられていたキリスト教徒であることが露見したため矢で射殺され、その後蘇生したという伝説上の人物である。後世聖人として殉教者に列せられた。いまではセクシャリティのアイコンにもなっている。三島は出世作『仮面の告白』のなかで、作者である一〇代前半の主人公が、グイド・レーニの描くセバスチァンの殉教画を見て気持ちを昂ぶらせ、思わず射精してしまうシーンを描いた。あわせてそこに、セバスチァンをたたえる散文詩(一〇代で書いたもの)をかかげた。

三島は自死の四年前、官能性と豊麗なイメージに富んだガブリエレ・ダヌンツィオの戯曲『聖セバスチァンの殉教』を共訳出版した。そこに殉教画や彫刻像の写真を五〇余枚も載せたが、レーニの他にマンテーニャのセバスチァン画も入れた。戯曲のセバスチァンは、ギリシャ神話の美神アフロディーテに愛された美少年アドニスや、ローマ皇帝ハドリアヌスに寵愛された美青年アンティノウスにおとらぬ美丈夫である。美しい若者セバスチァンは、皇帝の哀願とも言うべき棄教の命令をこばみ、兵士たちの生き永らえてほしいという懇願も聞かず、死への道をえらんだ。

三島は自決の二年前、自らセバスチァンに扮して写真におさまった。ポーズはレーニの殉教画を模していた。両腕を頭上に挙げ、手首を交差して括られ、樹の刑架に縛められていた。上半身に射込まれた三本の矢もそのままだった。レーニ画のセバスチァンは、うつくしい顔立ちの薔薇色に輝く肌の幼い天使のようだが、三島の顔はうつくしいとはいえず、肌は薔薇色に輝くわけもなく、苦悶のうちに喜悦をともなった表情をうかべていた。

ブロンズ像を制作しているとき、それと同時並行して書いていた『天人五衰』で、「イタリア美術では何が好きかね」と問われた主人公の少年に、「マンテーニャです」と答えさせていた。自作のなかにひそかにセバスチァンを塗りこめたのだ。

マンテーニャのセバスチァンは、レーニ他の画家のものと異なり、鍛えられた腹筋が割れ、筋骨隆々で、いかつい顔の持ち主だ。そして射られた矢が無数に突き刺さった陰鬱な画だ。三島が像のためにとったポーズは、マンテーニャがアトリエに秘蔵していた画のものと瓜二つだった。そのセバスチァンは斜面に立ち、苦悶にゆがむ顔面を右によじっている。完成した三島像と原画との違いは、像は真っ裸で腰布も射られた矢もないことだ。数々の殉教画中の聖人の身体に突き刺さった矢の数は、時代が降るにつれて少なくなるのだが、二〇世紀の三島像でそれはゼロになった。セバスチァンが絶命するとともに身体に刺さった矢はことごとく消え失せ、そして彼は蘇生したという。三島はその奇蹟を像にこめようとしたのだろうか。

三島はブロンズ像をどうするつもりだったのだろう。なんと多磨霊園の一族の墓とはべつに確保した自分だけの墓所に建てようとしていたのだ。それを親族あての遺書に分骨とともに指示をした。しかしこのことを遺族や近しい関係者は世間に知られないようにしてしまった。私はこの秘事をつかんだ。ブロンズ像のゆくえは不明だが、ブロンズにするまえの同形の石膏像の在り処はつきとめた。制作の委細をふくめ以上のことは昨年、前作(『死の貌 三島由紀夫の真実』)に書いた。しかし三島が墓所をさだめた場所は記さなかった。それをここで明かすことにしよう。

三島はブロンズ像を富士山、そして大好きな海も望めるかその近くの地にすえるつもりだった。「三島由紀夫」というペンネームが、静岡県の三島あたりから見えた富士とその山肌の雪から案出されたことがあったのだろう。それだけでなく富士の山裾を、それを眺めながら、一〇代には学習院の軍事教練で学友たちと、若すぎる晩年には「楯の会」の隊員たちとなんども長靴で駆ったからだろう。『暁の寺』を読むと分かるが、三島はおおいに富士に魅せられていた。その富士を望める地でセバスチャンになりたかったのだろう。

ある旧い資料が私に、墓所の在り処を示唆してくれた。「三島事件」裁判で禁固刑になり仮釈放された元「楯の会」の隊員たちについて書かれたものだ。それによると報道機関が彼らに接触できないよう、三島家が関係のある禅寺にかくまったという。そこの住職がつぎのように述べていた。

四十日ほど三人をお預かりしたことについては、なにも申し上げられません。というのは三島由紀夫さんの霊的なものにかかわっているからです。 (『週刊現代』昭和四六年一一月二五日号)

龍澤寺の中川宋淵老師の言葉だ。私には、ふつうなら読み過ごしてしまう〝三島由紀夫さんの霊的なもの〟が引っかかった。この寺は富士を望める静岡県三島市にある。そして三島家と関係がある。ならばそれは三島の遺骨のことだろう!とおもいいたった。私がこの寺を訪れたのは平成二九年の七月だった。三島駅から四キロほどの丘陵地に広壮な境内をもつ古刹だった。ちょうどお盆の時期で、住職をふくめ主だった者は不在だった。魚板を叩いて来訪を告げると、若い僧侶があらわれた。私は秘された三島の家族あての遺言に、富士のみえるところに墓所を確保してあること、そこにブロンズ像を建てるようにとあったことを伝え、当時の住職の発言を載せた記事を見せた。若い僧侶の父もこの寺につとめていたそうで、五〇年ちかく前のことを知っていた。

「たしかに中川老師は三島家と交流がありました。その縁で三島さんのお骨をあずかったそうです」

やはり三島はこの寺に自分だけの墓を置こうとしたのだ。私は、「三島さんのお骨に手を合わさせてください」と頼んだ。すると返ってきた返事は、「お骨が今もここにあるか分かりません。あるとしても遺族の方のご了解なしに手を合わせていただくことはかないません」だった。三島の遺骨をあずかり、いまも菩提を弔っていることは口外できないのだろう。

境内は鬱蒼とした木々に覆われていたが、中川老師の時代に植林したもので、それまでは山裏に富士が見えたという。この寺には三島の墓も裸体像も見当たらなかった。僧侶は、「はっきり申して、ここにブロンズ像はありません」と言い切った。そうだろう。局部をくっきりさせた裸像の墓石は前代未聞である。外国にだって一つとしてないだろう。檀家は承知しないだろうし、禅道場としての静謐がたもてなくなるから寺も迷惑千万である。三島の遺族もそんなハレンチな墓はご免だろう。よって墓はもうけられず、自決の翌年に完成したブロンズ像の存在も闇に葬られた。

龍澤寺はかつて荒れはてていたが大正時代に再興され、以降はおおくの名士が出入りするようになった。鈴木貫太郎、岡田啓介、吉田茂、岩波重雄、そして枢密顧問官の伊沢多喜男も参禅していた(『田中清玄自伝』文芸春秋、平成五年)。多喜男の実兄で教育者だった伊沢修二の孫に伊沢甲子麿がいる。甲子麿(第二章に詳述)は三島と同年で、戦後まもなくからその死までの二十有余年間ずっと親友だった。都内の目白に居宅があるとの情報を入手したが、すでに引き払われていた。よって消息(生没所在)不明で確かめようがないのだが、おそらく彼を介して、三島はこの寺に自分だけの墓所をさだめたのだろう。一〇代から三島が焦がれていたセバスチャン、それになりきって富士を見つめていたい夢は叶えられないのだろうか。

*

さて序章は予告したとおり、一〇代の三島を横糸としてつらぬく神風連の話である。四一歳の三島は取材でおとずれた熊本で深い感動につつまれる。そして喪った〝故郷〟を発見することになる。

------------------

西法太郎『三島由紀夫は一〇代をどう生きたか あの結末をもたらしたものへ』(文学通信)

ISBN978-4-909658-02-9

C0095

四六判・上製・358頁

定価:本体3,200円(税別)

入金を確認次第、すぐに発送(送料無料)。

案内をメールでお送りいたします。

数々の、三島由紀夫に関するスクープを連発してきた著者による渾身の評伝。

昭和一〇年代に風靡した『日本浪曼派』、『文藝文化』の文芸思潮が、ちょうど一〇代を生きていた三島少年を包み擁していたさまを、膨大な資料と、独自の取材により描き出す。あの結末をもたらした、その文学と思想の源泉とは一体何だったのか。

東文彦、保田與重郎、蓮田善明の三者と、それらを横軸でつなぐ神風連を中心に、一〇代の三島とその生涯の秘密を探り出す。

なお本書冒頭のプロローグにて、三島由紀夫の墓所に関するスクープを掲載しています。

「ひとたび自分の本質がロマンティークだとわかると、どうしてもハイムケール(帰郷)するわけですね。ハイムケールすると、十代にいっちゃうのです。十代にいっちゃうと、いろんなものが、パンドラの箱みたいに、ワーッと出てくるんです。だから、ぼくはもし誠実というものがあるとすれば、人にどんなに笑われようと、またどんなに悪口を言われようと、このハイムケールする自己に忠実である以外にないんじゃないか、と思うようになりました。」(『図書新聞』昭和四五年一二月一二日号、同四六年一月一日号)

【死は生の埒外にあるのではない。生をうけるとともに死もうけている。その生は死をもって完結する。この生々しいありさまを〝三島由紀夫〟という稀有の生命体をとおして本書に描いてみた。】...おわりにより

【著者紹介】

西法太郎(にし・ほうたろう)

昭和31(1956)年長野県生まれ。 東大法学部卒。総合商社勤務を経て文筆業に入る。

著作に、『死の貌 三島由紀夫の真実』(論創社、2017年)。おもな寄稿に、「文藝春秋」(潮っ気にあふれた若者たちの魂よ)(三島由紀夫わが姉の純愛と壮絶自決現場)、「週刊新潮」(新資料発掘―歴史に埋もれた「三島由紀夫」裁判記録)(「影の軍隊」元機関長が語る「自衛隊」秘史)、「新潮45」(「A級戦犯靖国合祀」松平永芳の孤独)、「表現者」(三島由紀夫の処女作「花ざかりの森」肉筆原稿)(三島由紀夫―聖セバスチァンのポーズに籠めたもの)、「週刊ポスト」(歴史発掘スクープ 三島由紀夫「処女作」幻の生原稿独占入手)(三島由紀夫「封印された全裸像」)、『三島由紀夫研究⑱』鼎書房(MAKING OF 「花ざかりの森」)、「JAPANISM」(ノーベル賞受賞を巡る二人の作家のエピソード 川端康成と三島由紀夫『眠れる美女』へのこだわり)などがある。

参考

※三島由紀夫「処女作」幻の生原稿を独占入手(週刊ポスト記事)

https://www.news-postseven.com/archives/20161114_465730.html

【目次】

[凡例]

プロローグ―三島由紀夫がさだめた自分だけの墓所

序章 結縁―神風連 〈しんぷうれん〉

「約百名の元サムライ」の叛乱/日本の火山の地底/志士の遺墨/〝櫻園の大人〟/宇気比のこと/宣長の思想と櫻園/神風連の遺跡を巡る/「恐ろしき一夜」/「〝日本人の神髄〟を考えたい」/手段=目的、目的=手段/天皇は「一般意志」の象徴/無償の行動/喪った「故郷」の発見

第一章 邂逅―東文彦 〈あずまふみひこ〉

先輩からの賛嘆の手紙/至福の拠り処/永福門院と「三熊野詣」/「幼い詩人」/東文彦の死、至福のときの畢り/遺稿集『浅間』/文彦と三島のニーチェ/ハイムクンフトとハイムケール /『城下の人』受賞のかげに三島の強力な推輓/『春の雪』冒頭に塗りこめられたもの/戦いを勝利にみちびいた真清の決死行/「得利寺付近の戦死者の弔祭」の写真は実在している/一対の作品集

第二章 屈折―保田與重郎 〈やすだよじゅうろう〉

一〇代の思想形成/日本浪曼派/保田と満洲事変/昭和一〇年代の保田の魔力/『近代の終焉』/〝思想戦〟をたたかっていた/時局迎合のアジテーターではなかった/「誤認される原因の種子をみずから蒔いた」保田/堂々男子は死んでもよい/日本美術院院歌/禁忌の象徴/晦渋な文章ばかりではない/ヘルダーリンとの相似性/「アイロニーを解決するただ一つの方法」/国体思想は「変革の思想」/「欧化としての近代化」批判/三島の韜晦/謡曲の文体はつづれ錦/保田への素直な思い/三島を襲った精神的危機/忘却の所以/敗戦直後奈良の保田を見舞った三島/「保田與重郎ノート」/立原道造と日本浪曼派/絶望と精神的デカダンズ/『批評』昭和四三年夏季号/保田への愛憎(リーベ・ハーツ)/終生の友となった伊沢甲子麿/文学的出自のトラウマ/「会計日記」でわかる三島の鬱屈/〝浪曼的衝動〟/召集にまつわるそれぞれのふるまい/三島へのオマージュがちりばめられた『天の時雨』/「日本文学の持つ眩い光と、もっとも深い闇」/ヤマトタケルノミコト/保田と三島の結び目/滅びのあわれさ

第三章 黙契―蓮田善明 〈はすだぜんめい〉

田原坂公園の歌碑/「神風連のこころ」/『興国百首』/「神風連はひとつの芸術理念」/秘蔵されていた「花ざかりの森」直筆原稿/ペンネーム「三島由紀夫」/行方知れずになった原稿/原稿発掘の経緯/「三島由紀夫」誕生の瞬間/「てうど」/処女小説集『花ざかりの森』出版/種田山頭火との出会い/〈恋闕のこころ〉/「前に立てるもの」/運命的な黙契/激越な慷慨家/「自分の文章はきたなくて、きたなくて」/文学と行動/「日本人のいのちを大事に」/「夢野の鹿」/右手に軍刀を按じ、左手に古典/『鴎外の方法』と『仮面の告白』/『有心』/黄菊と蜜柑/戦後善明を忌避した伊東/〈みやびが敵を討つ〉/みやびあるこころ/「おらびうた」/靉靆の雲を慕う/安部公房と蓮田/「肉体と言葉をへだてる、底なしの奈落めがけて、あらたな跳躍をこころみようとしているのか」/「思想を自分に殉じさせた」/「その死の上に、時はとどまり、当分過去にはなってくれそうもない」/和歌は神随の国ぶり/詩的秩序による領略/『日本文学小史』第五章の重要さ/「次に私は、物語における文化の亭午について語らねばならない」/死に吾を死なしめた大津皇子/ひとたび叛心を抱いた者の胸を吹き抜ける風/蓮田と三島の古今観/行動の理念と言葉の理念の縫合/言葉だけしか信じられなくなった/紙屑になった現実/「雷」「雷鳴」「稲妻」/伊東静雄への屈折した想い/遺されたアポリア、〈日本への回帰〉/〝蓮田善明〟から見返されることになった三島/保田より蓮田に「結縁」/「如何に死すべきか」と「凶ごと」/保田與重郎と蓮田善明の究極の違い/「死ぬ時が恵まれていた」/「蓮田さんは知識人に怒っていたんだ」/「蓮田善明は、おれに日本のあとをたのむといって出征したんだよ」

おわりに