【試し読み】『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から【3 現在の研究状況と本書の提言】(多田蔵人)|国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』

2025年4月刊行の国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』より、『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)を公開いたします。

ぜひご一読ください。

『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)

■目次

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か

2 近代文学、文体のラビリンス

3 現在の研究状況と本書の提言(本記事)

『文体史零年』のための序

──『吾輩は猫である』の文体から

多田蔵人

3 現在の研究状況と本書の提言

◆類型辞書としての文例集

E・アウエルバッハ『ミメーシス』やM・バフチン『ドストエフスキーの詩学』といった文学修辞論の歴史を引き受けながら『第二の手、または引用の作業』(今井勉訳、2010。原著はLa seconde main : ou, Le travail de la citation, 1979)を著したA・コンパニョンは、来るべき新しい文学分析のための書物として、類型とジャンルの方から文章を読める辞書が必要だと説いていました。

ここで到来しうるのが、類型としての引用の研究、あらゆるジャンルの選集の精査ということであろう。詞華集、記録文集、名文集、これらは、厳密な意味での辞書とは異なっている。というのも、それらの書物の検討には、名前と観念という二重の入り口を持った一覧表が必要となるからである。それらは、ラングのなかにパロールを再循環させる、いわば貯金通帳であり、宝物殿であり、記憶庫である。[「基本構造──引用の記号学」]

コンパニョンが言葉の字義通りの意味(名前)を教える「厳密な意味での辞書」とともに、文章が属するジャンルの理想型(観念)を教えてくれる辞書に言及しているのは、ふつう記号には発信者と受信者だけが存在するのではなく、そのあいだに解釈項(interpretant)ともいうべき第三の領域があって意味に関与しているのだと、彼がパースの記号学を援用しながら考えるためです。話者(作者)の発した言葉は国語辞書の意味通りに聞き手(読者)に理解されるよりも、その言葉が属するジャンルのコノテーション(暗示的な含み、これがinterpretantになる)によって意味を変形された形で受けとられることが多い。たとえば「よろしくお願いします」という言葉は①簡単な業務連絡では「以上です」とか「それではまた」といった意味になり、②初対面の人との会話なら「こんにちは」に近い意味になります。これに対して③具体的に何かを依頼する場合、この言葉はしばしば切実なお願いとして(例「原稿の締切は○日までということで...。よろしくお願いします」)発信されるのですが、ときどき受け手は③の意味で発信されたメッセージを①のコノテーションで了解し、結果としていつまでも原稿を提出しないといった悲劇を引き起こします。これは受信者が発信者の意図を誤解したというだけではなく、「よろしくお願いします」という言葉に複数の解釈項(挨拶/依頼)があることも理由のひとつなのかもしれません(もっとも発信者の意味が①であれ③であれ、一般に期日は守るべきですが)。

『第二の手、または引用の作業』はこうした解釈項を示す辞書の探求ではなく西洋における引用の修辞を通史的に分析する方向へ進んだものの、近年ではM・ルーシーのWhat Proust Heard(『プルーストは何を聴いたか?』Michael Lucey, 2022)のように、文学の登場人物が属す社会集団を洗い出し、集団ごとの言葉の違いを手がかりとして物語内容にアプローチする研究もあらわれました。ルーシーはプルースト『失われた時を求めて』の発話に注目し、たとえば公園に響く少女の「さようなら、ジルベルト、私帰るわ、忘れないでね、今晩私たちは夕食をすませてからおうかがいするわよ」(第一篇第三部、井上究一郎訳)という声に主人公がさまざまな社会的指標を代入し夢想にふける場面から、この作品を異なるジャンルや社会集団に属する複数のスタイルが交響し、すれ違ってゆく物語として分析しています。ルーシーの着想はM・シルヴァスティンの言語人類学(小山亘編『記号の思想 現代言語人類学の一軌跡』2009で主要論文を読むことができます)の方法に強く刺激されていて、言語学研究ではregister(言語使用域)やシルヴァスティンも注目したshifter(転換子)の分析を通じて、ひとつの言語生活のまとまりのなかに複数の「文体」を見いだす研究が行われています。

◆これまでの研究史

近代文学の研究では書き手が物語に関与する度合いや意味を変形する方法を「文体」と捉え、作品のなかの情報の流通経路や階層性を分析する研究が行われてきました。さらに作品内に生じた社会的な権力関係を指摘しテクストの表面には見えない力学と指向性を明らかにする研究、あるいは文学の経済的流通や集積の場と物語の関係を掘り起こす研究も優れた成果をあげています。こうした研究と、漢語・和語・西洋語などの様々な文体がひとつの作品に混在する日本語の特性を明かす研究の流れを組み合わせることで、日本語文学の〈意味〉は新たな相貌を見せるはずです。

日本語文体の諸相については、明治初期におけるジャンル間の言葉の交流の諸相を明かした越智治雄氏や山本正秀氏の論考が先駆的で、加藤周一・前田愛編『日本近代思想大系16 文体』(1989)も各収録作の解題とともに重要なアンソロジーです。前近代や清の文章作法と「近代小説」の文言との関わりについては亀井秀雄氏や齋藤希史氏の研究があり、修辞学の受容については原子朗氏、男性語と女性語の交錯については平田由美氏、メディアによる文体の差異は山田俊治氏が具体的に明らかにしています。木村洋氏の論考は明治期の文章と思想との関わりを示し、大橋崇行氏は演劇や落語と「小説」というジャンルとの関わりを分析しました。日本語学では松村明氏が「口語文」の微細な変化、林大氏の諸論考が昭和期以降の日本語の変化を精密にたどっており、近年では金水敏氏の「役割語」をめぐる研究も行われています。文例集と文学の関係については北川扶生子氏が「美文」と漱石小説のスタイルとの関わりについて研究の端緒を開き、これを受け継ぐ研究として湯本優希氏の論考があります。谷川惠一氏の論考は、明治の〈文〉のなかにあるいくつもの見えないルールを明らかにしてきました。

本書に収まる14の論考と100の「文範百選」解題は、右にあげたすぐれた研究の後にくるものとして、「文体」の実質を明らかにしつつ「文学」を分析するために近代日本の文例集を取り扱っています。明治期から現代に至るまで膨大な数が出版された文例集や語彙集、アンソロジーは、コンパニョンをはじめとする文学修辞の研究家たち、あるいはシルヴァスティンのようにジャンルに関心を持つ言語学者たちならば理想的な書物と見ただろう資料群です。これらの本に集められた各ジャンルの模範例や作成方法は、文学作品に登場する言葉や言い回しが作り手と読み手にどのような「含み」をもって理解されえたかという、まさに解釈項を考えるための辞書になるわけです。

◆各章の内容

第1部「散文」は、尾崎紅葉『二人比丘尼色懺悔』、岸田俊子(中島湘煙)作か否か議論のあった『同胞姉妹に告ぐ』、矢野龍渓『経国美談』、「ホトトギス」誌における写生文、大西巨人『精神の氷点』における〈文体〉の実相を、それぞれ小説文例集、教科書、演説文例集、投稿雑誌の文体、写生文作法書、戦後文学の用例を用いて分析しています。小説の文には「文範」となったさまざまなジャンルの文や類型が摂取されており、さらに小説の文が愛誦されるようになり、それ自体「文範」として流通してゆくこともある。一つの記念碑的な論文として捉えられていた文が投稿雑誌に断続的にあらわれていた表現の累積であったことが明かされ、演説の模範的文体をあえて差異化することで、前時代の物語様式とも同時代の物語様式とも異なる〈小説〉の形を求める挑戦が見えてくる。明治期の文のジャンルとしてよく知られた写生文を作法書の方から見るとき、写生文そのものが理念を変えながら絵画的な美を担保した様が浮かび上がり、用語例のよく似た二つの戦後小説を仔細な検討から、かえって両者の違い、ひいては戦後の「ヒューマニズム」をめぐる興味深い差が見える。といった形で、一つの作品に含まれた複数の文体や類型をさぐりだし、〈文〉の分析方法を再審に付す論考群です。

第2部「詩歌」では、幕末明治期の和歌における「里川」という語、「ホトトギス」の版元であり後に「三田文学」をも出版した俳書堂における連句作法書、稲垣千穎の国学と『小学唱歌集』、正岡子規の漢詩と初学者向け漢詩作法書を取り上げています。はじめはずいぶん新奇な語彙だったらしい「里川」が次第に明治期の重要な歌語となり新体詩に流れ込んで行く経路、連句作法書において人格への注目が高まる過程、新しい「唱歌」の文体に関する国学者たちの抗争、そして子規の漢詩を「測る」方法。詩歌の内なるルールを新しく測定していくための方法が、ここでは示されています。

第1部・第2部の論考が文例集を通じて実作と文体の関係を再考するものであるとすれば、第3部「書く読者たち」では文例集を作りだした人や運動に着目し、文例集が近代における作品と読者の重要な通路となったことを明かしています。文例集の作り手たちは、たんに同時代の〈文〉をあつめた用例集をつくったわけではなく、むしろ編成方法や文章そのものの改変によって、文学志望者たちにとっての〈文〉のインフラストラクチュアを動かそうと試みていました。日清日露戦争期における美文や写生文が書き手と読者にとっての「異文化」を脱色していく傾向、美辞麗句集の出版が和/漢・雅/俗の文体を包括してゆくさま、「文範」欄を再構成し、「文章世界」投稿者の文章上達に寄与しようとした文例集、新潮社と日本文章学院が島崎藤村『破戒』や田村俊子『誓言』までをも「文範」として販売していく戦略、文学文例集が明治末の「文壇」形成の動きと連動しながら美文の文体を破壊する「新美文」を現出し、そのこととあいまって自然主義の文体が互いに似かよっていくさま──ここからは、実作の群れを断片化し再編集した人々の「文学教育」の欲望とともに、文例集を手にとり、場合によっては投稿行動によって書き手に変貌していった読者たちの輪郭が浮かび上がってくるはずです。

◆新しい文体史にむけて

日本語における文体と文学の関係は、本書が主として論じた明治大正期の文学に固有のものではありません。口語文が標準化したといわれる昭和期の文学にも、谷崎潤一郎や太宰治のように古典語と現代語、方言と標準語のあいだを行き来した作家がおり、文学の言葉にも「口演童話」、映画と弁士の文体、ラジオ・ドラマ、「軍隊口調」などの新しい語彙・語法が追加され、それぞれに文例集が作られていきました。漱石が『坑夫』(1908)で描いた労働者の文体はその後長く力を持ち、大正後期からはプロレタリア文学(労働者文学)のための作法書が叢出します。第一次世界大戦と第二次大戦の戦間期あたりから、日本語を母語とせず独特の翻訳調で話す登場人物たちがあらわれ(谷崎『細雪』)、植民地において方言や各国語が混在する様が描かれ、戦後文学にはこの「国際日本語」と呼びたいような言葉が大きな位置を占めるようになります。

・わしの息は椰子油の匂いがするが、プロフェソール、いつまでも息をとめておくわけにもゆかんのや。わしは、プロフェソール、あんたがスーパーで買物するところは、もう以前に見ておった。[大江健三郎『身がわり山羊の反撃』1980]

・バーテンのジェイが僕の前にやってきて、うんざりした顔で、ケツがすりきれるんじゃないかな、と言った。彼は中国人だが、僕よりずっと上手い日本語を話す。[村上春樹『風の歌を聴け』1979]

『身がわり山羊の反撃』を収録した中篇小説集『伝奇集』(1980)の巻頭作となった『頭のいい「雨の木」』の書き手は、「わが国の近来の小説にしばしば見る」「外国語に練達な同胞の、異国での愛の物語」に言及していました。

現在の文学創作の現場でももちろん文体混淆の挑戦は続いており、さらにこの数年、機械の言葉と人間の言葉の関係が問い直されつつあります。こうした通史的な文体の把握に資するため、また本書が扱う「文例集」のイメージをさらに具体的に掴んでいただくために、明治から戦後にかけての文例集から100点を選び図版と解題を付した「文範百選」も用意しました。なお本論集の要求をはるかに超える規模で解題執筆に応じてくださった谷川恵一氏の「拡大解題」を、論考と解題を締めくくるものとして掲載しております。

この論文集は、これまでにない水準と精密さで日本語文学における「文体」の実態を把握し、文学の実作とそれを受けとる人々のあいだにあった〈意味〉の輪郭を復元するために、「文例集」を文学研究の重要な資料群として提案するものです。あまりに長きに失した序文の末尾となりますが、ご高覧を伏して冀うとともに、この本を手にとった読者諸氏が一つでも新しい「文体」に触れ、結果的に思いもかけない「文学」をめぐる冒険へと出発することを、心より祈念しております。

【前の記事へ】

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か

2 近代文学、文体のラビリンス

※インターネット公開に際して書籍版序文の漢数字を算用数字にあらため、引用中のルビを削除し、各節内に小見出しを付し太字の箇所を設けた。

本書の詳細はこちら。

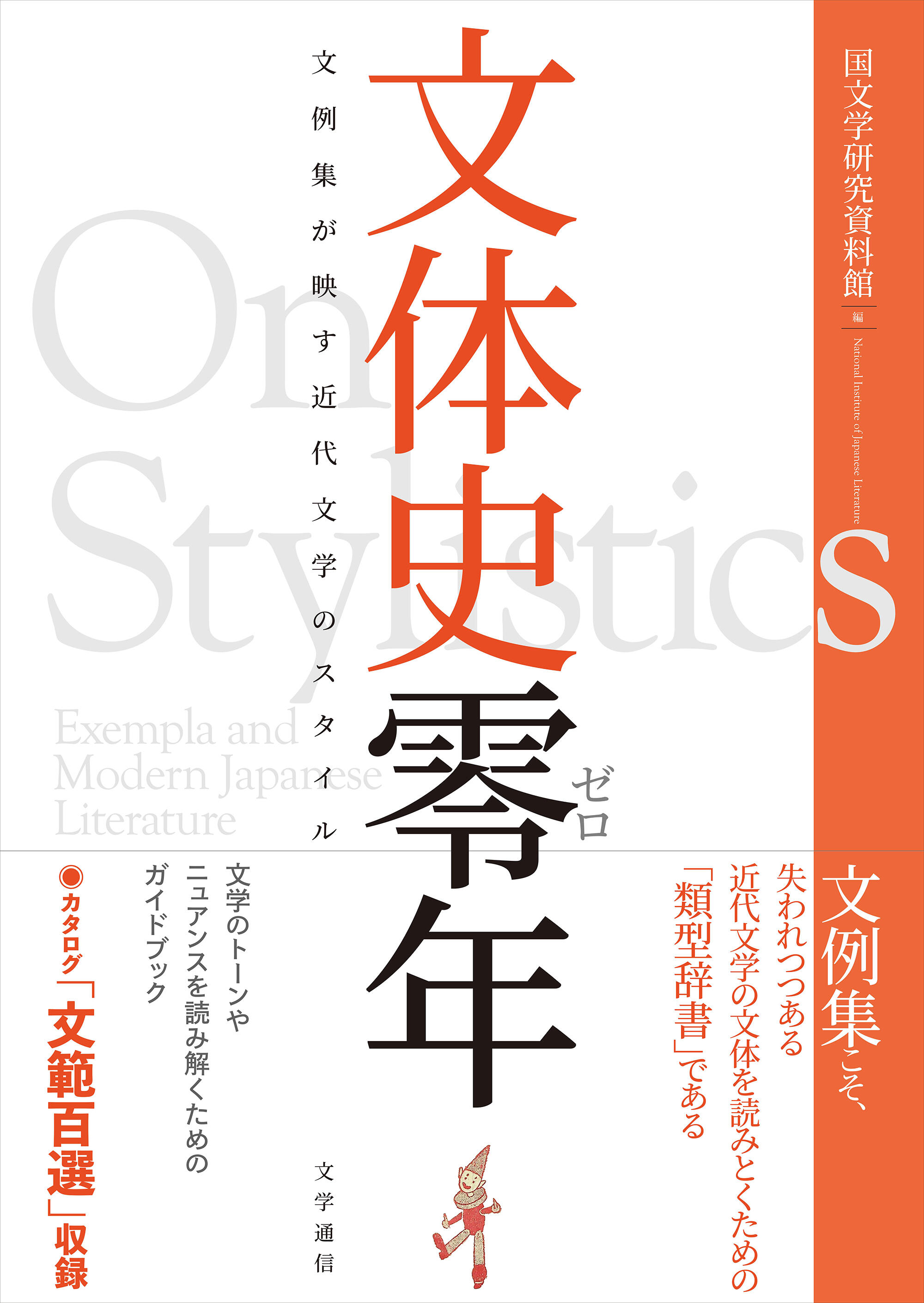

国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』(文学通信)

ISBN978-4-86766-079-9 C0095

A5判・上製・440頁

定価:本体4,000円(税別)