【試し読み】『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から【1 「吾輩は猫である」はどんな口調か】(多田蔵人)|国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』

2025年4月刊行の国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』より、『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)を公開いたします。

ぜひご一読ください。

『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)

■目次

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か(本記事)

2 近代文学、文体のラビリンス

3 現在の研究状況と本書の提言

『文体史零年』のための序

──『吾輩は猫である』の文体から

多田蔵人

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か

◆『吾輩は猫である』

夏目漱石の『吾輩は猫である』(1905年1月~1906年8月「ホトトギス」に断続掲載、以下『猫』とも略す)を読んだ人は、少なくないと思います。もしあなたが、この小説をまったく知らない人に作品の特徴を説明しなければならない立場にあるとしたら、どのように説明するでしょうか?

吾輩は猫である。[『吾輩は猫である』一]

猫がしゃべっている、という設定が、まず目につくでしょう。この猫は学生(書生)は人間のなかでも一番獰悪な種族らしいと言ったり人間の顔は毛があるべきところになくてまるで薬缶のようだと評してみたり、とりわけ自分を飼っている主人(苦沙弥先生)についてはさんざんその短所をあげつらいながら、人間社会を面白おかしく描写していきます。人間に対する猫の観察眼の切れ味が、まずはこの作品の魅力といえます。

ただし「猫が話す」という説明だけでは、上の一文のもつ特徴を説明しつくせないことも確かです。漱石の時代には、たとえば一円札が「吾等の貌(かほ)を見たる時、いくらか喜ばぬものは稀なればなり」(坪内逍遙『壱円紙幣の履歴ばなし』1890)と話したり時計の振り子が「天下恐らく吾ほど働くものはまたとあるまい」(泉鏡花『八万六千四百回』1895)とぼやいたり、あるいは犬が「四つ足の俺に咄して聞かせるやうな履歴があるもんか」(内田魯庵『犬物語』1902)と文句を言ったりする作品をいくつか拾うことができるからです。

さかのぼれば山東京伝『御存商売物』(天明2/1782)や曲亭馬琴『昔語質屋庫』(文化7/1810、以上2点は古道具たちの談話)、都賀庭鐘「雲魂雲情を語て久しきを誓う話」(明和3/1766『繁野話』巻一、雲の談話)など、人間以外の動物やモノが話しはじめる設定自体は江戸後期の文学にも少なくありません。『猫』が言及するホフマン『牡猫ムルの物語』や、『猫』と近い時期に翻訳が出たフルード『猫の哲学』(J. A. Froude, The Cat's Pilgrimage, 1870. 戸澤藐姑射訳『浮世の旅』1903)など、猫が話す話もありました。ちなみにフルードの作品は次のような一節にはじまる、なかなか愉快な小説です。

「かうして日を送るのも至極結構さ」、一匹の猫が大欠伸(おほあくび)で、暖炉の鉄欄へ寄りかゝる様に、伸びをしながら、かう云つた、「併し、つまらない、是が何の役に立つだらうね」(『猫の哲学』)

猫その他の動物やモノが語る小説は、明治時代には珍しくない。この点を踏まえて、もう一度冒頭の一文をどう説明するか、考えてみましょう。

吾輩は猫である。[一]

たぶんこの小説のもうひとつの特徴は、猫の喋りかた、「吾輩は~である」という言葉づかいにあるのではないでしょうか。この文はたとえば「私は猫です」と書きはじめてもよかったし、「己は猫だ」でも「わしは猫じゃ」でも「妾(わたし)は猫よ」でも別にかまわないわけです(「妾」は明治期の女性一人称によく使われた表記)。実際、『猫』に登場する他の猫は「己れは車屋の黒よ」とか「あたし嬉しいわ」(三毛子)のような言葉を使っており、人間たちの人称表現や文末詞にはさらに多くヴァリエイションがありました。したがって猫同士の自己紹介にも「吾輩は猫である」と喋っている苦沙弥先生の猫は、いくつかのありうる言葉づかいのなかから「吾輩は~である」という口調──文体──を選んで使う猫だと言えるわけです。

◆「吾輩は~である」のニュアンス

それではこの「吾輩は~である」という口調は、どんなニュアンスを持つ言葉として説明すればよいでしょうか? 国文学研究資料館の3年間にわたる共同研究「近代文学における文例集・実作・文学読者層の相関の研究」(2022~2024年度)の成果となる、『文体史零年──文例集が映す近代文学のスタイル』というこの論文集の水先案内人としては、まずは「吾輩は~である」という文体について、文例集を使って考えてみたいと思います。この分析を通じて、この論文集があつかう「文例集」の種類や研究上の役割を、少しでも説明できればと思います。

『猫』の解説にはときどき、「吾輩」という一人称は政治家や軍人の演説で使われたと書かれています。この言葉はもとは一人称複数表現で現在の「われわれ」に近い意味があり(ブリンクリー他編『和英大辞典』1896では「Wagahai(我輩),pron. We.」)、のちに一人称単数表現に転用されました(1909年の井上十吉『新訳和英辞典』では「Wagahai(我輩),pron. We;I.」)。しかし実際に演説家たちが一人称単数の「吾輩」を頻繁に用いたかといえばちょっと微妙で、たとえば『陸海軍人 送迎演説模範』(1900)という本にあがる演説例の一人称はほぼ「小生」「私」「余」「野生」「不肖」(文末はすべて「であります」調)。96例挙がる演説例のうち「我輩」を一度でも用いるのは「入営を祝する演説 其三」と「同答辞の演説 其一」の2例のみです。『猫』で寒月君が練習する演説は「私」と「です・ます」調、苦沙弥の姪・雪江が紹介する八木独仙の演説は「私」と「ござります」調でした。実際の表現の場では、「吾輩」はかなり肩をそびやかした──あるいは滑稽な感じを与える──調子の人称表現だったと思われます(二葉亭四迷『浮雲』に登場する軽薄才子・本田昇は、しばしばふざけて「我輩」という一人称を使います)。

文末詞「である」の方も、一対一の口頭表現ではあまり使いません。ただし「です」「であります」を基調とする話し言葉でも、事実ないし演説者にとっての真実を標示する場合や、強い主張の際には「である」が使われます。「吾輩は~である」調の演説の名手だった伊藤博文や大隈重信にしても、彼らの演説集(『伊藤侯演説集』1899、『大隈伯演説集』1907)を見ると一人称は「私」、文末詞は「であります」ではじまる例が多く、「吾輩は~である」はしばしば、演説が核心に迫る部分や強調表現に使われる文体なのです(相澤正夫・金澤裕之編『SP盤演説レコードがひらく日本語研究』(2016)所収、田中牧郎「演説の文末表現の変遷──明治時代から昭和10年代まで」も参照)。したがって一対一の会話で話者が「である」を文末詞として使う場合、何か不特定多数の相手に対して訴えかけているようなトーンを帯びたはずです。こうした「である」の出現条件をよく示す例として、1908年3月14日、第23回帝国議会衆議院本会議第15号の速記録より、当時演説家として知られた花井卓蔵の弁論を引いておきます。

死刑廃止ノ論ハ果シテ本会ニ於テ御採用ニナルヤ否ヤハ或ハ疑問デアルカモ存ジマセヌ、併ナガラ私ハ[略]必ズ請願委員会ノ決議通ニ今日ハ迎ヘラルベキモノデアルト信ズルモノデアリマス、幸ニ御賛同ヲ得ルコトガ出来マシタナラバ此削除ノ一ツダケデ刑法改正ノ面目ト云フモノハ立ツモノデアルト私ハ信ズルモノデアル、

明治期には議会演説や大新聞の論説など、公的な文章は漢字カタカナ交じり文で出版されました。漱石は『猫』の単行本出版の際にタイトル表記を『吾輩ハ猫デアル』としました(ただし序文内の表記は「吾輩は猫である」、本文冒頭題は「ワガハイハネコデアル」)が、この表記も本文の公文書めいた調子によるのでしょう。「ホトトギス」連載時に猫の一人称を「余」とした箇所も、単行本収録時にほぼ「吾輩」と改められました。「吾輩は」と「である」の組み合わせをほぼ全篇にわたって用いる『猫』の文体は、明治期に新しく登場した「演説」形式のなかでも飛びきり大上段に振りかぶった文と見てよいようです。

◆文体の裂け目を渡る猫

ここまで和英辞書と演説文例集、個人の演説アンソロジーから、「吾輩は~である」の特徴を見てきました。もうひとつ、語学学習書ものぞいてみましょう。右に引いた花井卓蔵の速記録をローマ字で『日本口語文典』(A handbook of colloquial Japanese, 1907, 4th ed.)に収めたB・H・チェンバレンは、花井の言葉づかいには日本における「ヨーロピアニズム(Europeanism)」が認められると述べています。「疑問デアルカモ存ジマセヌ」は"I am aware that it may be questionable,"の翻訳、花井が自分の信念を伝える際にくりかえす「ト信ズル」の用法は英語の"I believe"や"I think"から来たものだというのです。『吾輩は猫である』にも、同様の語法を用いた文があります。

①吾輩は猫である。猫の癖にどうして主人の心中をかく精密に記述し得るかと疑ふものがあるかも知れんが、此位な事は猫にとつて何でもない。[九]

②今度はにやご/\とやつて見た。其泣き声は吾ながら悲壮の音を帯びて天涯の遊子をして断腸の思あらしむるに足ると信ずる。[十]

これらのちょっと新しい語法には、読者の予測(猫は「主人の心中をかく精密に記述」できない)を超える展開について強弁したり、漢文体のもたらす緊張を脱臼したりする効果がありました。①は、猫が人間の心理描写に乗り出す第9章の重要な一節。「疑ふものがあるかも知れんが...」という語法は、とつぜん人の心理を読みはじめた猫が「吾輩は是で読心術を心得て居る」(九)と弁明する、小説の構成上はちょっと苦しいくだりにあらわれます。②は直前にある「にやあ/\と甘へる如く、訴ふるが如く、或は又怨ずるが如く泣いてみた」(十)という、蘇軾『前赤壁賦』の「怨むが如く慕うが如く、泣くが如く訴うるが如し」をもじった文とあわせて、おなかを空かせた自分の鳴き声を漢詩の語彙で修飾した箇所です。猫の声を漢語で飾りたてたあとに「...と信ずる」という語が続くことで、読者はどうもそんな大層な声ではなさそうだと思うわけです。過剰に重々しく語っている猫の語り口は、作中の構成上、あるいは文体上の裂け目をひょいと渡ってみせる作用もあったと考えられます。

こうして、文例集の方から文体を分析してみることで、『吾輩は猫である』に内在していた試みが見えてくるように思います。それは──この論集に収まる論考の筆者たちが明らかにするように──おそらく近代の文学にある程度共通する試みでもありました。明治期の談話表現や推論形式の通念を飛びこえた、かなり極端なパブリック・スピーチの言葉を基調とするこの小説は、近代にむらがり出た日本語文体のヴァリエイションを、外側から眺めるような〈文〉を模索しているのではないでしょうか?

【次の記事へ】

2 近代文学、文体のラビリンス

※インターネット公開に際して書籍版序文の漢数字を算用数字にあらため、引用中のルビを削除し、各節内に小見出しを付し太字の箇所を設けた。

本書の詳細はこちら。

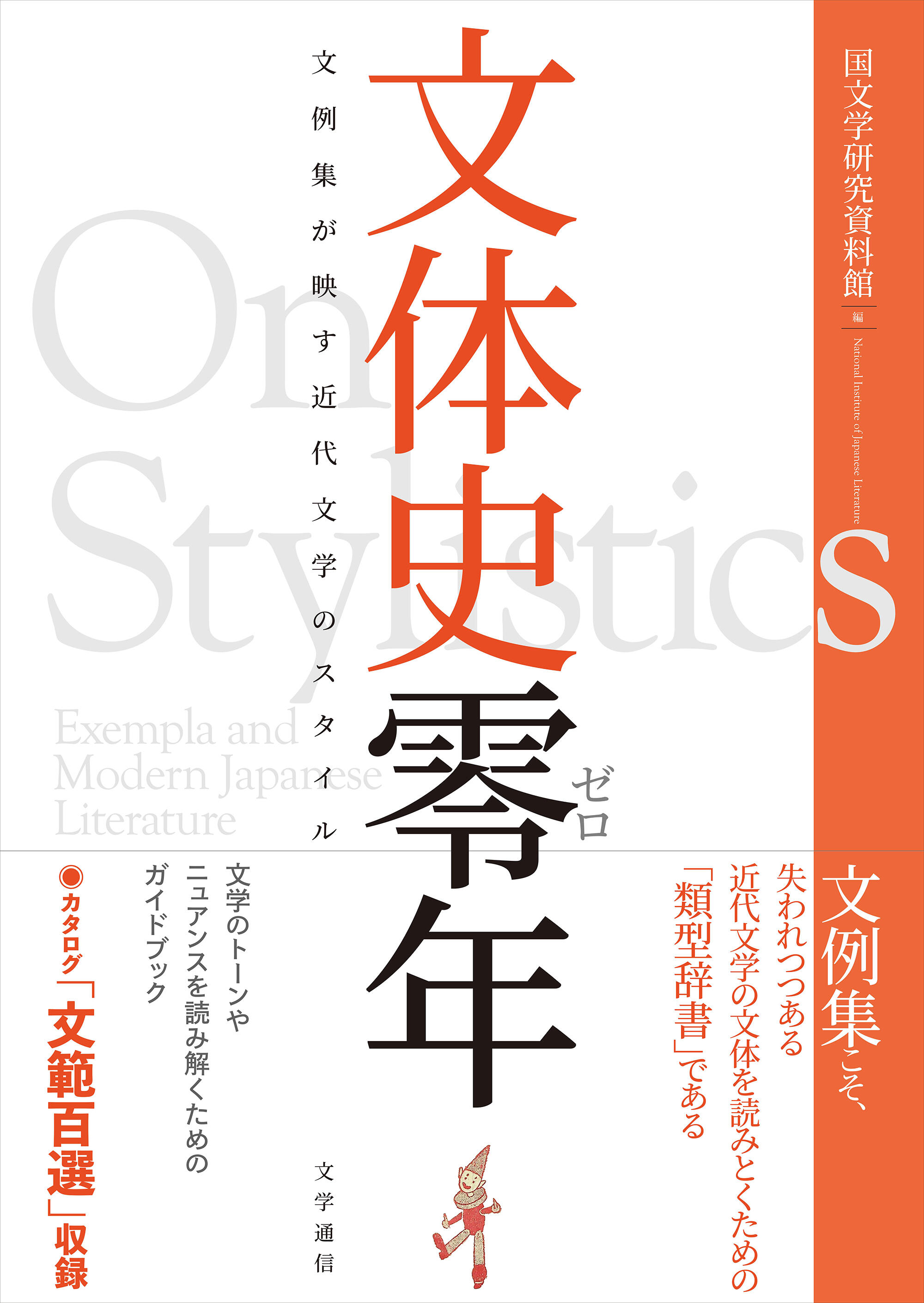

国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』(文学通信)

ISBN978-4-86766-079-9 C0095

A5判・上製・440頁

定価:本体4,000円(税別)