【試し読み】『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から【2 近代文学、文体のラビリンス】(多田蔵人)|国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』

2025年4月刊行の国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』より、『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)を公開いたします。

ぜひご一読ください。

『文体史零年』のための序──『吾輩は猫である』の文体から(多田蔵人)

■目次

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か

2 近代文学、文体のラビリンス(本記事)

3 現在の研究状況と本書の提言

『文体史零年』のための序

──『吾輩は猫である』の文体から

多田蔵人

2 近代文学、文体のラビリンス

◆「写生」のウチとソト

『猫』の第二章は、猫が「吾輩は新年来多少有名になつた」と読者に告げてはじまります。苦沙弥先生の家には猫を描いた年賀状が三枚舞いこみ、その一枚に「吾輩は猫である」と書いてあることを見るに、猫はどうも、苦沙弥先生が発表した『吾輩は猫である』という文章によって有名になったようなのです。

ここには、作品のウチとソトの境界を攪乱していく『吾輩は猫である』の戦略があります。『猫』の読者はまず猫が苦沙弥を面白おかしく描きだす文章を読むわけですが、この「猫が苦沙弥を描く文章」は苦沙弥自身が描いたものとされ、この苦沙弥の文章について文中の猫がまた言及する──それでは目の前にある「吾輩は猫である」という文章は、誰が書いて(話して)いる文として読むのがよいのか。『猫』はこの錯綜した関係図のなかに、読者を誘いこむわけです。もちろん常識的には作者・夏目漱石が書いているということになるのでしょうが、この作品には夏目漱石にそっくりな「送籍」という文学者もまた登場していて、情報の起源をめぐる迷宮はますます複雑なものになっています。

苦沙弥先生は文章だけではなく絵でも、猫を熱心に「写生」する存在でした。

不図眼が覚めて何をして居るかと一分許り細目に眼をあけて見ると彼は余念もなくアンドレア・デル・サルト[友人の迷亭先生が作り出した、実在しない写生画家]を極め込んで居る。[略]彼は彼の友に揶揄せられたる結果としてまず手初めに吾輩を写生しつゝあるのである。[一]

迷亭にそそのかされた苦沙弥が猫を「写生」し、猫が苦沙弥その人や絵の出来ばえを「写生」しかえしてみせる場面です。苦沙弥と猫の主客関係の複雑さは、猫が有名になる第二章よりも前から作品に埋め込まれていたわけです。そう考えてみると、この作品の構造は「写生」をめぐるだまし絵のようなものと捉えることもできるでしょう。『吾輩は猫である』が連載された雑誌「ホトトギス」には、漱石の友人の正岡子規が提唱した「写生文」の欄が、継続的に設けられていました。『猫』には対象を精緻に把握する「写生文」の方法から出発しつつ、それを超え出てゆこうとするような文言があります。

二十四時間の出来事を洩れなく書いて、洩れなく読むには少なくも二十四時間かゝるだらう、いくら写生文を鼓吹する吾輩でも是は到底猫の企て及ぶべからざる芸当と自白せざるを得ない。[五]

猫は写生文の限界を時間の面から指摘していますが、『吾輩は猫である』という作品はさらに、写生の基底をなす関係そのものを相対化してみせています。たとえば猫を写生するとして、猫の目に写生画家の姿が映っていたり、画家の隣で画家とそっくりな男が絵を描いていたりしたら──写生主体の近くに別の写生主体が配され、写生する/されるまなざしが乱反射しはじめるありさまを、漱石は作り出しているわけです。

『猫』が選んだ「吾輩は~である」という滑稽なほど尊大な口調が、よく考えてみると主体を透明化する「写生」という営為にまったく適さない文体だったことも指摘しておいていいでしょう。この、演説というジャンルからも写生文というジャンルからもはみ出した「吾輩は~である」という文体は、特定のジャンルに従属することなく〈文〉を眺めわたしてゆく手法として有効でした。

◆文体の見本帖としての『猫』

『吾輩は猫である』には、実にたくさんのジャンルの〈文〉が登場します。苦沙弥先生が凝っている「謡」や「俳句」、迷亭が会に参加している「短歌」、随所に引用される漢詩、東風君が金田の娘に捧げた「新体詩」、新体詩と俳句が出会って生まれた「俳体詩」、よく猫に覗かれる「日記」、年賀状をはじめとする「手紙」、東風の開く「朗読会」、苦沙弥の子供が歌う「唱歌」や彼らが真似するおとぎ話、八木独仙や寒月の「演説」、迷亭のギリシャ史談義...。苦沙弥がむやみに酒を飲み「大町桂月が飲めと云つた」からだという大町桂月は、明治30年代に大流行した「美文」というジャンルの創出者の一人でした。とくに口語文──しゃべるように書く文体──のヴァリエイションに対する『猫』の鋭敏さは驚くべきものがあり、たとえば水島寒月君が演説を練習する場面では、迷亭君が「講釈師」すなわち講談と「演舌家」とでは言葉づかいが違うと指摘しています。

「偖愈本題に入りまして弁じます」「弁じますなんか講釈師の云ひ草だ。演舌家はもつと上品な詞を使つて貰ひ度ね」と迷亭先生又交ぜ返す。「弁じますが下品なら何と云つたらいいでせう」と寒月君は少々むつとした調子で問ひかける。[略]「それでは此両三句は今晩抜く事に致しまして次を弁じ──えゝ申し上げます。[三]

猫が人の家に出入りするようなのびやかさで次々に言及していく多種多様な〈文体〉の群れは、たまたま取り上げられた一過性の現象などではなく、いずれも当時の雑誌や新聞などでそのありかたを大真面目に論議された文の形式でした。

近代文学における〈文〉の雑居状況は、よく言われる雅文体(文語文)/俗文体(口語文)/雅俗折衷体といった三分法や音声と書記の二分法の組み合わせでは到底整理しきれないほど多様です。「口語文」ひとつを取ってみても、たとえばはじめ大変くだけた調子の言文一致で『浮雲』を書いた二葉亭が坪内逍遙から三遊亭円朝の落語を参考にするよう勧められたというほとんど伝説化した逸話からは、二葉亭がはじめに考えた言文一致文と逍遙の構想した言文一致文、あるいはおなじ音声言語でも円朝のような落語講談とはまったく違うと迷亭が言っている演説家の「言文一致」など、いくつもの文体のヴァリエイションがあったことが見えてきます(演説の口調も一通りではなかったことはこれまで見てきた通りです)。

口語文については他にも「講話」や仏教・キリスト教の「説教」などの類型がありますが、文語文のほうも決して一枚岩ではありません。『和文学史』(明治25)を表した大和田建樹は、最近の文章の文体は「四分五裂」しつつあるといって①「和文体(王朝物語の文体を標準とする文)」②「漢文体(頼山陽『日本外史』などの漢文訓読体)」③「洋文体(欧文翻訳体)」④「和漢洋折衷体(新聞論説欄に用いられる文体)」⑤「通俗体(新聞雑報欄の文体)」を挙げています。大和田はこのほか⑥として「言文一致体」を立てていますから、①~⑤の文体はすべて文語文の諸類型と考えてよいはずです。文語文にはこのほか、江戸戯作者たちの文語(彼らは序文などでよく「雅言」に「俚言」を交えたと謙遜して述べます)、清元や長唄などで流通した三味線歌の詞章、あるいは「候文」を基調とする手紙や女性たちに奨励(強制)された「女ことば」といった類型をただちに挙げることができます。樋口一葉は和歌の師だった中島歌子から、日記の文体は一定にすべきだけれども言文一致でも和文でも「新聞屋文」でもよく、文章はただ「くろがねのまろがせを烟の内につゞみたらん様」な心で書けと教えられて大いに力を得ていました(明治25年3月24日日記)。日記の文体選択に迷う一葉の姿が示すように、古典世界に存在した文体の諸類型が少しずつ内部分裂しつつ新しい形式をつくりだし、一方で近代以降にあらわれた文体群と雑居していく──『吾輩は猫である』はこうした文体のラビリンスとも言うべき状況を、「吾輩は~である」といういささか極端な文体を軸として縦横無尽に歩きまわってみせた作品でもあるわけです。

◆近代文体の類型と文例集

したがって、というべきか、近代の文学には、複数の文の範型を組み合わせて成立している作品が少なくありません。『猫』に登場する猫たちが互いの言葉づかいを変てこだと評しあっているように、小説の書き手や登場人物は、聞き手や読者とのあいだで共有されていない語彙や文脈にそぐわない語法をあえて使って、ちょっと違う角度からメッセージに光を当てるよううながすことがあります。同じ登場人物が手紙を「候文」で書いたり口語文で書いたりする田山花袋や近松秋江の小説などは見やすい例で、手紙の文体の変化は物語内の人物関係を微妙に変奏する効果を持っています。あるいは漱石の『こころ』。一貫して言文一致で書かれる「先生」の手紙は、依頼や招待、遺言といった用件では候文で手紙をやりとりすることが普通だった時期の書簡として、異様といってもいい調子を帯びていました。相手から苦笑されながら「先生」という呼称に(方言を理由として)こだわる「私」の言葉づかいも含めて、この小説は当時の書簡文や東京方言による談話の枠を踏みこえる形で展開していたわけです。

詩歌の方でも、一つの詩が一つの形式にのっとって詠まれたと信じてかかることはできません。そもそも詩歌は初学者から宗匠・師匠にいたるまでのレベルの差が範型にもとづいて比較的顕著に表れるジャンルですし、和歌・短歌の「歌語(歌に使うべき言葉)」の内実は時代ごとに変化していきました。新体詩以降の近代詩は小説以上に文体様式が交錯していった場で、たとえば北原白秋や中原中也のように、一つの詩のなかに童謡や音曲の調子、「だ」「である」調の口語と文語が同居する作品を書いた人もいます。

近代日本の文学は、単一の辞書によって意味を読みとりうるような形式ではなく、読むにあたって複数の文体類型ごとの辞書を必要とするような、様式混交を基調としたスタイルで書かれていたのではないか。人称は「僕」「俺」「私」「妾」「あたし」「吾輩」「我」「余」「儂」などのどれか、敬体の言葉は教育者、芸能者、演説家、宗教者のどの類型に属するか、常体の言葉にはどんな社会集団(山の手/下町、標準語/方言、男性/女性、経済規模)ごとの言葉が使ってあるか、文末詞は何か、漢文や欧文の翻訳に由来する語彙・語法はないか、和文や和歌のなかに妙に新しい語彙は、あるいは歌うような調子はまぎれこんでいないか、書簡文に「候」はあるか。現代の物語の読者が登場人物の談話から話者の性別や年齢、出身地などをほとんど無意識のうちに読みとったり、書かれたメッセージが自筆の手紙なのか事務的なメールなのかSNSの文章なのかをある程度見分けているように、近代における日本語文学の読者たちはこうしたいくつもの〈文の類型〉の差異を見わけ(聞きわけ)、文体の組み合わせかたや食いちがいを楽しんでいたはずです。

しかし言葉はすぐに古くなってしまうものですから、わずか十数年前の作品であっても、作品に内在する言葉の類型やニュアンスを読みとることは難しくなってしまいます。文学研究が小説や詩の言葉を「現代語訳」した意味内容だけを考察対象とするのではなく、右にみてきたような文体のトーンや混淆ぶりを含みこんだ形で捉えて分析するにはどうすれば良いか? そうした問いに手がかりを与えてくれるのが、本書で〈文例集〉と総称する資料群です。近代には右に見てきたような文体状況と呼応するように、様々なジャンルにわたる語彙集や文例集、作法書、あるいは個人・流派ごとのアンソロジーが、実用的な言葉の初学者用入門書からかなりの文学愛好者に向けた書物にいたるまで、大量に出版されていました。書簡、日記、美文、論文、翻訳、金言・教訓、紀行文、近代詩、戯曲、音曲、漢詩、和歌・短歌、俳諧、言文一致会話、説教、朗読、演説、労働者の言葉、小説──ずいぶん読まれていたらしいにもかかわらずどの古本屋でもボロボロになって本棚の隅に置かれており、図書館でもあまり顧みられていないこれらの文例集こそ、失われつつある近代文学のニュアンスを読みとくための「類型辞書」ともいうべき役割を果たしてくれる資料群なのです。

【次の記事へ】

3 現在の研究状況と本書の提言

【前の記事へ】

1 「吾輩は猫である」はどんな口調か

※インターネット公開に際して書籍版序文の漢数字を算用数字にあらため、引用中のルビを削除し、各節内に小見出しを付し太字の箇所を設けた。

本書の詳細はこちら。

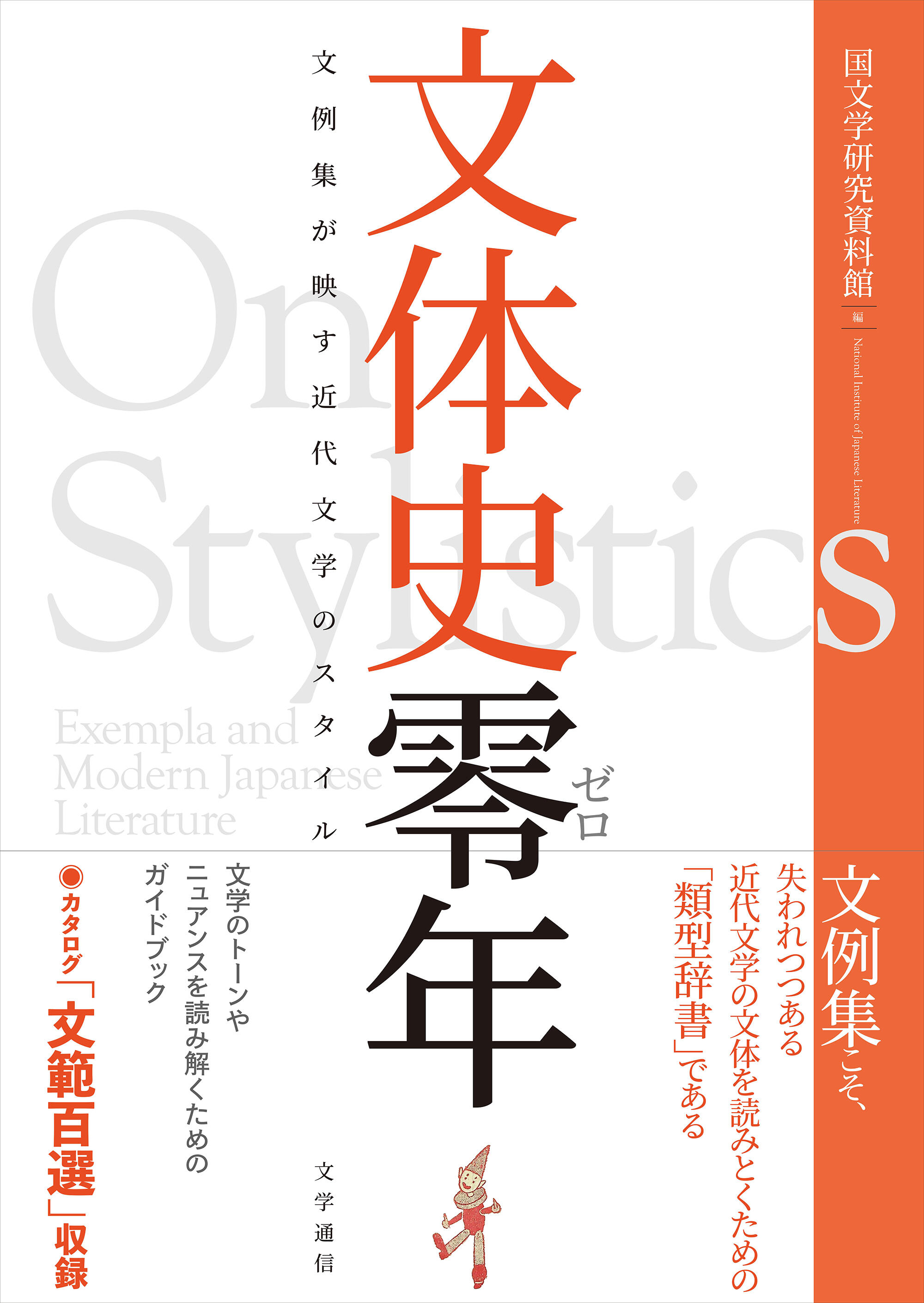

国文学研究資料館編『文体史零年 文例集が映す近代文学のスタイル』(文学通信)

ISBN978-4-86766-079-9 C0095

A5判・上製・440頁

定価:本体4,000円(税別)