染谷智幸「交流の醍醐味は亜周辺にあり」●東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイ

前近代の東アジアの交流を学び、今に活かす!

東アジアの文化と文学の交流を学ぶシリーズ

東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイを掲載いたします。第1巻「はじめに交流ありき」編者、染谷智幸氏にお書きいただきました。

他の刊行記念エッセイはこちら

染谷智幸「交流の醍醐味は亜周辺にあり」

金文京「日本の漢字を考える」

小峯和明「東アジアという想像の翼に」

ハルオ・シラネ「死生観と自然観」

---------

交流の醍醐味は亜周辺にあり

染谷智幸

(第1巻「はじめに交流ありき」編者)

はじめに―コロナ禍の中の交流

新型コロナウィルスが蔓延し外出自粛が叫ばれる中、交流を見直し、交流の醍醐味を説く本を出版する。いささか酔狂な話と思われるかも知れない。しかし、こうした時こそ「交流」とは何か、その本質が見えてくると、私は大真面目に考えている。

言い古された言葉ではあるが、危機的状況こそ物事を考えるチャンスだということを思い起こしたい。病気の時にこそ、健康とは何かを、紛争や災害に見舞われた時にこそ、当たり前の日常とは何かを深く考えることが出来る。とすれば、この手足を縛られたようにしてスティホームを強要される今こそ、一年前までの、世界のどこにでも行き、誰にでも会い、そして話し食事が出来た、あの交流とは何だったのかを本質的に考えることが出来るのだ。いずれ、コロナ禍は収まるはずである。またあの自由な交流の季節がやってくる。その時、我々はどのような交流をめざすのか。一年前とは一味も二味も違う、より豊かで質の高い交流が行えるのかどうか。それは今の熟考にかかっている。

以下の文章は、第1巻を編集し終えた段階で、「東アジア」「交流」そして本巻で特にクローズアップした「亜周辺」について改めて考えたものである。

東アジアの日本

日本文学専攻の私が〈東アジア〉というものを強く意識し始めたのは、 Windows95が出始めた頃、とすれば、もう26、7年も前ということになろうか。当時私は、日本で初めて販売されたノートパソコンの東芝ダイナブックを買い込んで、色々なコマンドを打ちこんで試していたが、さらにThinkPad701を手にして初めてインターネットの世界に入り込んだ。

まずネットで検索したのは、アメリカのサイトで、特に大学関係のHPが充実していたから、それを日がな眺めていた記憶がある。コロンビア大やイリノイ大のHPのトップに飾られた美しいキャンパスの写真は特に気に入っていた。

もう一つ、アメリカの大学に興味を持ったのは、そこでどのような日本文化・文学の研究が行われているのだろうかという点からだった。ところが、色々見ても日本研究というのは少ない。その代わりに東アジア研究という単語が多く出て来た。そして、その東アジア研究の一環として日本というのが意識されていた。

当初、日本はあまり人気がないのでひと括りにされているのだろうと思ったのだが、そうでないことはすぐに分かった。むしろ、日本への関心は相当に高いのだが、その関心も東アジアの中の日本という枠組みから来ていた。

こうしたことは、外国に行く度に意識させられたことだ。たとえば、2017年に本務校(茨城キリスト教大学)の学生20数名を連れて、フィンランドに行き、トゥルクという都市(西海岸に位置、旧首都)にあるトゥルク大学を訪問した。

このトゥルク大で日本語を学ぶ学生たちと話してちょっと驚いた。みな日本語が上手なのだが、ほとんどの学生が日本語以外に中国語や韓国語も勉強していた。ある学生が韓国語を学んでいるということで、私から韓国語で話しかけてみたところ、実に上手い。また、韓国の歴史やドラマにも詳しい。今何に関心があるのかと聞いたところ、東アジアという答えが返ってきた。

また、日本語がよく出来る学生に、日本に行って勉強する気はないか聞いてみたところ、日本に関心はあるけれど、最も関心があるのは東アジアだから、ここで勉強するのが一番良いと。トゥルク大の先生にもお聞きしたところ、同大には東アジア研究のコースがあり、日本や日本語はその中の一つで、他の大学も大体そのようになっているとのことだった。

諸外国が、東アジアは一つの地域で日本はその一部という関心の持ち方をしているなら、日本側からは、まず東アジアとは何か、そして次にその中の日本とは何かを説明できないといけない。ところが、その肝心要の東アジアとは何かを、今の日本は、きちんと説明できるのか、いささか心許ないところだ。特に昨今、日中・日韓関係が微妙な状態だから、日本の東アジア理解はさらに貧弱になっている可能性がある。本講座の出版を通して、日本での東アジア理解を少しでも前進させたい、私にはそうした思いが強くある。

交流の醍醐味

ちなみに、私が勤めている茨城キリスト教大学文化交流学科は、上述のフィンランド研修のように、学生を諸外国に連れ出すことを教育目標の一つとしている。そうした関係から、とにかく学生と一緒に様々な国を巡った。東アジアは韓国・中国・台湾・ベトナム、東南アジアはタイ・カンボジア・ラオス・ミャンマー(★注1)、南アジアはスリランカ、ヨーロッパはイギリス・フランス・フィンランド・エストニア、それ以外ではアメリカ・トルコ・・・。

その度ごとに、トゥルク大のような驚きがあった。以下は、ベトナムのホーチミン市へ行った時のことだ。ホーチミン市で交流大学を探そうとしていた我々は、ホーチミン市外国語情報技術大学(通称フフリット大学)と交渉する機会を持った。先方からは副学長が出てくるということで、こちらから当時図書館長であった私が対応することになった。当初、英語に不慣れという理由で固辞したのだが、何だかんだと言い含められて矢面に立つことになった。案の定、会談が始まっても話が上手く通じない(でも、気が楽になったのは先方も私程度にしか英語が出来なかったことだが・・笑)。それでも四苦八苦して何とか大学間交流をするという話をとりつけた。ところが、会談終了後、先方の副学長が2年間韓国へ留学していたという情報がもたらされた。私はすぐに副学長を追いかけて韓国語で挨拶したところ、両者水を得た魚のように語り出して、英語で1時間近くかかった話がものの10分で確認が取れたのだ。

一種の笑い話ではあるが、国際語=英語が、単なる思い込みでしかないことを思い知った。話をする両者が話せる言葉で話せばよい、この当たり前のことに全く思い至らなかったのだ。今、ベトナムでは英語に次いで人気があるのが韓国語だ。日本で韓国語を勉強した人が、ベトナムに行って韓国語で話し合う、こうした光景は遠からず来るものと思う。 国際語とは話し合う者同士の「際」で決まるもので、関係性に拠って立つものだ。最初から国際語を勝手に決めてはならない。そこが分かっているかどうかが「交流」のキモだ。

先のトゥルク大、今のフフリット大でも同じだが、複雑化する現代にあっては、実際に交流してみなければ分からないことが多くある。その交流で起こる、想定外の事象こそが成長の糧、交流の醍醐味だ。未知の事態に驚き、たじろぎつつも、自己を省みて前進するしかない。よって、こうした想定外が起きないような世界には、安全・安心はあるかも知れないが、真の交流はない。

これは現代のみならず、過去も同じだったろう。近代以前の東アジアで、最もこの交流が激しく火花を散らしたのが、第1巻で取り上げた、海域・島嶼・半島・大陸沿岸部だったと考えられる。ここに繰り広げられた「交流」の諸相は、本当に面白い。公的な使行・交際・交易から、私的な渡海・漂流・漂着等に至るまで、様々な人間たちが、想定外の事象に巻き込まれながらも、それを克服せんとして立ち上がってゆく。そこには阿倍仲麻呂(66頁)のような貴人も居れば、元海民の子で、海賊に攫われた後に頭目にまでなった張保仔(351頁)や、その妻で後に賭博場で一儲けをしたという女海賊鄭一嫂のような人物も居る。このように「交流」の試練には血筋も身分も関係なく、一人一人が丸裸になって立ち向かうしかないのだ。だからこそ人間の真実が浮かびあがる。現代に生かすべき交流のヒントが学べる理由もそこにある。

周辺と亜周辺

こうした海域〜大陸沿岸部の「交流」の諸相を考えた時に、私が第1巻の序文で触れたように、湯浅赳夫・柄谷行人が強調した「中心・周辺・亜周辺」の発想・枠組みがやはり重要だと思う。中心と周辺という単純な観点でなく、周辺にも多様多層な世界があったとする周辺・亜周辺の観点である。東アジアに即せば、中心として帝国を築いた中国、周辺として中国に強く組み込まれた朝鮮・越南(ベトナム)、亜周辺として、中心から比較的自由に中心文化を取捨選択できた日本や島嶼と分けられるが、さらに重要なのは、北東アジアにおいては地理的にも、大陸(中国)・半島(朝鮮)・島(日本)と重なって、より一層それぞれの性格を際立たせているからである。

従来の東アジア史や東アジア文学史・文化史は、周知のように、この中心(中国)を軸に記述されてきた。それは大事な視点ではあるが、それでは周辺は、中心の背景として朧化してしまう。そうならないために、周辺・亜周辺、あるいは半島・島(島嶼)を注視することが求められる。

同時に、東アジアを単体でなく、外部の文明・文化との関係から捉える時にも、この亜周辺は極めて重要な存在になってくる。

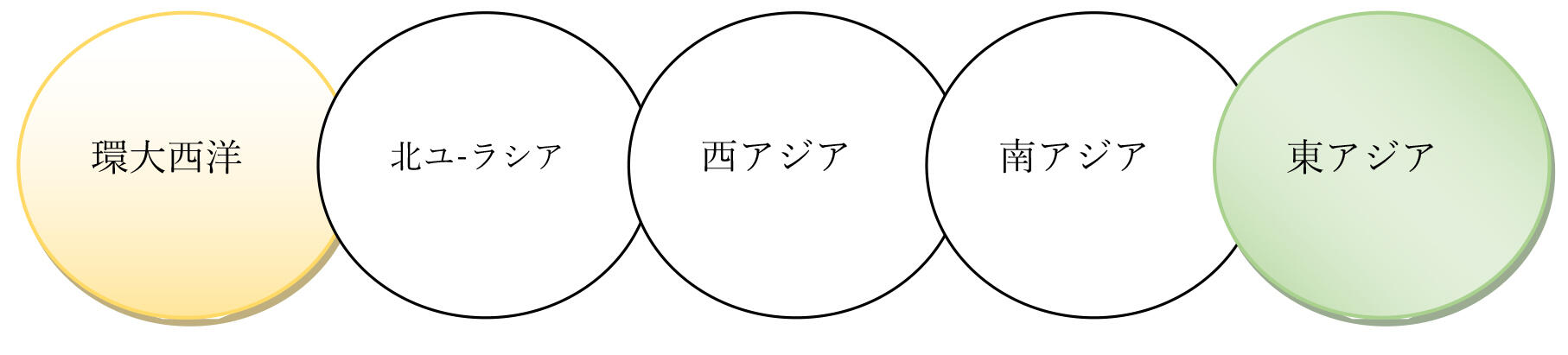

たとえば大航海時代の15〜17世紀(イマニュエル・ウォーラスティンの言う「長期の16世紀」)、世界はまだグローバルではなかった。世界全体に影響力を与える文明・文化はまだなく、以下の5つ(★注2)が林立していたと言われる。

それぞれの中心にあったのは環大西洋(スペイン・ポルトガル等)、北ユーラシア(モスクワ大公国)、西アジア(オスマン帝国)、南アジア(ムガル帝国)、東アジア(中国)であるが、この中から、その後環大西洋が抜け出して世界の覇権を握り出す。それは18世紀から19世紀に移り変わる近辺だ。大航海時代を迎えた15〜17世紀はまだそれぞれの文明が拮抗していた。また、キリスト教勢力が貿易を兼ねて東アジアに進出したのも、グローバル世界を築くためでなく、西アジアのオスマントルコの勢力に押されて、仕方なく東アジアに活路を見出したからだとも言われる。

いずれにしても、それぞれの文明にも中心・周辺・亜周辺があり、その亜周辺同士の繋がりが5つを交流・連携させていた。よって、その亜周辺がどうであったのかは、重要な視点になるだろう(本巻の宮﨑晶子が取り上げたアンコール文明(★注3)は東アジアと南アジアを繋ぐものとして極めて重要な位置にある)。そして、それはまだほとんど分かっていないのである。

こうした視点はいささか図面を広げすぎると言われるかも知れない。しかし、こうした研究は「全球」という言葉を使いつつ、すでに中国で始まっている。

これは、李泊重著『火槍与帳簿―早期経済全球化時代的中国与東亜世界』(三聯書店、2013年)である。「火槍」とは火縄銃、つまり鉄砲のこと。この本は15〜17世紀にすでに全球化(グローバル化)しつつあった中国と東アジアを鉄砲と帳簿をキーワードに読み解こうという野心的著作で、実に刺激的である。

こうした動きに対して、亜周辺そのものにあった日本は、もっと積極的に対応し、近代以前の世界史をそれこそ「全球」的に捉えるべく中国や韓国・ベトナムとも対話すべきであろう。その時、この第1巻で挙げられた様々なテーマが、改めて重要なものとして捉え返されるはずである。

(★注1)このエッセイを執筆中の2021年3月8日現在、ミャンマー国民は軍政により極めて厳しい状況に置かれている。2015年の訪問時にヤンゴンの日本語学校で多くの先生・学生方にお世話になった。皆さんのご無事と混乱の早い終息を祈るばかりである。

(★注2)この図は、山下範久氏の『世界システム論で読む日本』(講談社選書メチエ、2003年)より。

(★注3)第1巻、第2部2章「農業国家アンコールの「航海神」観音」