小峯和明「東アジアという想像の翼に」●東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイ

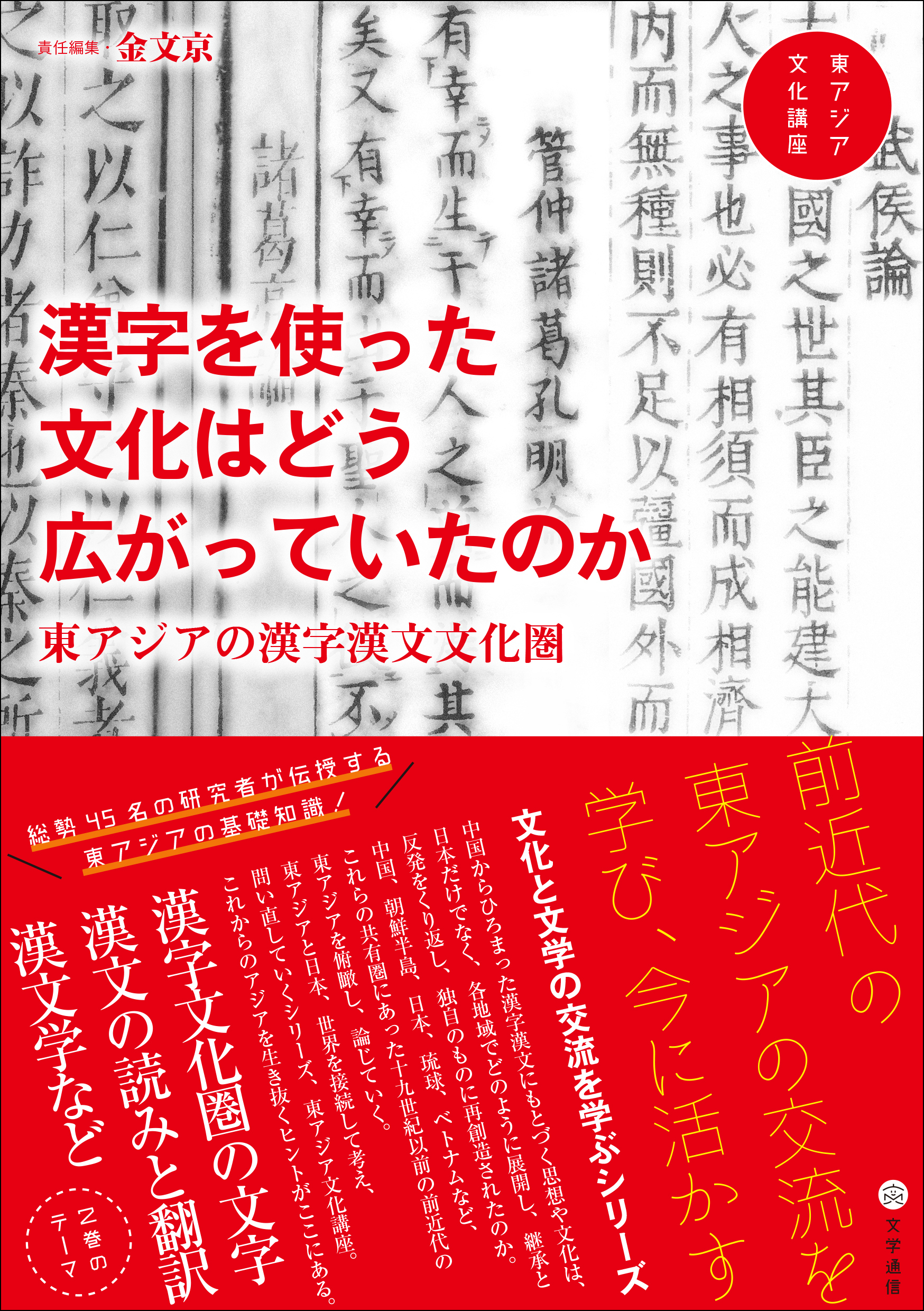

前近代の東アジアの交流を学び、今に活かす!

東アジアの文化と文学の交流を学ぶシリーズ

東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイを掲載いたします。第3巻「東アジアに共有される文学世界」編者、小峯和明氏にお書きいただきました。

他の刊行記念エッセイはこちら

染谷智幸「交流の醍醐味は亜周辺にあり」

金文京「日本の漢字を考える」

小峯和明「東アジアという想像の翼に」

ハルオ・シラネ「死生観と自然観」

---------

東アジアという想像の翼に

小峯和明

(第3巻「東アジアに共有される文学世界」編者)

過剰な先進国意識を払拭できない日本

長引くコロナ禍にあって、テレビの報道で日本や世界中の感染者数が問題になると、すぐに欧米と比べて日本は少ないという論調をよく目にした。抑え込みがうまくいっている近隣の韓国や台湾はもとより、コロナウィルスの発進源であった中国よりも、日本は今や感染者も死者も断然多いのに、なぜアジアとでなく、欧米と比べるのであろうか。ここに今もって明治以来の近代化が西洋化にほかならず(まさに「脱亜入欧」)、過剰な先進国意識を払拭できないでいることを痛感させられる。より身近な東アジアの地域を見ないで、あるいは見ないふりをして、圧倒的に被害の大きい欧米と比べて何の意味があるというのだろうか。

このコロナ禍で露呈されたように、日本は今やデジタル後進国になり、中国や台湾、韓国などに比べ、完全に遅れをとっている。たとえば、その傾向は我々の研究に欠かせない諸資料群や研究論文のデータベース化が日本だけ容易に進んでいない状況に以前から現れていた。中国や朝鮮の古典は簡単に検索できるのに日本のものはそうでない、という現況に隔靴掻痒の思いをしているのは私だけではないだろう。決して自虐的な悲壮感に陥るつもりはないが、それが現実であり、日本でもできるはずなのにできない、中国や韓国でできてるのになぜ日本ではできないのかという発想や思考形態そのものが、先進国幻想の賜物と言えるだろう。

東アジア研究の有り方をめぐる根深い問題

こんなところに東アジア研究の有り方をめぐる根深い問題が潜んでいるように思われる。第3巻の巻頭論でもふれたように、我々はいまだに「東アジア文学史」なるものを構築し得ていないし、それが問題であることさえ共有されていない現状が眼の前にある。「世界文学」とは言われても、「東アジア文学」は用語としてさえ定着していない(そもそも、かつての「世界文学」とは欧米のことでしかなかったのではないか)。

近代の大学制度における東洋系の学科や専攻に、東洋史、東洋哲学・思想、東洋美術などはあっても、「東洋文学」はついになかったように、文学は一国内のナショナリティに縛られやすかったし、逆に中国古典だけは「漢文学」の枠組みに組み込まれ、格別の親和性を持って共存していた。朝鮮やベトナムの古典など埒外であった。

日本文学界でもようやく琉球文学やアイヌ文学が取り上げられつつあるが、東アジアにおける朝鮮半島やベトナムの古典はそれと似たような外延の位置に依然としてある。それらも等価に対象に据えることが、これからの課題であることを強調したい。本講座の試みはその布石にほかならない。

日本だけでなく東アジアをもっと見よう、あるいは日本を東アジアに位置づけ直そう、そのために古典の世界においても、中国だけでなく、琉球や朝鮮半島やベトナムをもっと見よう、というのが本講座の趣意である。感染者の数を欧米とではなく、東アジアとの比較から見直そうということに通ずる。「脱亜入欧」になぞらえれば、再度「入亜」をめざそう、ということだ(もとより「脱欧」を主張するつもりはないが)。

本講座の試みは、企業でいえばベンチャー企業のようなもので、手探り状態の試行錯誤の一環であり、今後種々の批判を覚悟しなくてはならない。いや、批判があればまだしも、無視されてしまう方が正直怖い。

どうやってこの講座の企画が始まったのか―東アジアの中の日本を捉え直すという意味

そもそもいつ、どうやってこの講座の企画が始まったのか、今となると記憶が曖昧で、時代の証言を意識して過去の手帳やメールを探っていくと、ことは2010年代初期には始まっていて、当初は時代別や地域別に考えたりしていたがすべてご破算にして、2015年1月に編者4人がそろって最初の編集会議が行われた(シラネ、金文京氏との岩波の座談会後に山の上ホテルで)。今や廃刊になった岩波書店の雑誌『文学』(岩波百周年記念、13年11・12月号)で、シラネ氏と私で対談したことから座談会がシリーズ化し、二人がホスト役で染谷氏や金氏をそれぞれ交えて鼎談したのが直接の機縁になった(他にはジャン・ノエル・ロベール氏。14年5・6月、15年3・4月、15年11・12月各号)。

以後、シラネ氏の来日に合わせてプランを策定、17年9月には正式の執筆依頼状を皆に送ってスタートしたが、百数十人の執筆陣でもあり、容易には原稿が集まらず、そうこうするうちに出版社の事情もあって、翌18年に旗揚げ早々の「文学通信」に刊行先を変更した。岡田圭介・西内友美氏がもともとの編集担当で前の出版社から独立したので、そのままスライドした格好になった(この二人には、17年に刊行された私の古稀記念論集『日本文学の展望を拓く』全5巻の編集でもお世話になった)。19年7月に再度、督促状を出して引き締めを行い、ようやく刊行に至った。前後6、7年に及んだことになるが、時間がかかった分、東アジアの研究情勢は熟してきて、少しは世に受け入れられやすくなったのでは、と勝手に解釈している。

企画段階では、テーマにかなう執筆者を探すのが容易ではなく、日本だけでなく東アジアに通暁した執筆陣を集めるのは至難の業であった。歴史学や宗教を中心とする東アジアの講座はすでにあるが、文学を主体とするものはなかったから、紆余曲折の連続。げんに日本のことしか書かない(書けない)執筆者もいたが、それはそれで東アジアの中の日本という位置づけにあらためて据え直す意味もあるかと思い直し、排除することをしなかった。

つまりは、テーマを想定するたびに研究状況がまだそこまでいっていないことを痛感せざるを得なかった。しかし、校正段階で全巻を読み通していくと、まさに蒙を拓かれることばかり、めくるめく東アジアワールドにあらためてひたることができた。本講座が読み継がれ、東アジア文化を論ずる上で必ず参照されるべきものとなるよう期待するとともに、いつの日か、この講座が当たり前の研究になって踏み越えられていくようになれば、とも想像する。ここからさらに枝葉がひろがり、また新たな芽吹きが出てくる時季を待つことにしたい。

いつでも、どこからでも、ひっくり返して読み、考え、想像する

昨年4月から科研費で〈異文化交流文学史〉の課題が採択されたのもありがたい反面、異文化交流できない21世紀の鎖国下にあって、〈異文化交流文学史〉などはたして可能か、いささかおぼつかない。菅原道真が唐に赴く渡唐天神の説とか、白楽天が日本に来て住吉明神と詩歌のやりとりをするとか、現実にはあり得ない、「幻想の異文化交流」に焦点を当てたいと考えているが、計画自体が幻想で終わらないようにしたいものだ。

この講座の企画や編集とほぼ時期が重なりつつ、〈環境文学〉のプロジェクトも進めていて、学会や研究会を積み重ね、論集をまとめる段階まで来ているが、災害は課題となっていても疫病に関してはほとんど視野になかった。本講座にも密接に関わるはずの問題でもあり、忸怩たる想いである。

私の直接担当したのは第3巻「東アジアの文学圏」、詩歌や物語を指す狭義の文学(文芸とも)と人文学全体を含む広義の文学とを合わせ、学問注釈の学芸、文学を生み出す根源としての宗教や侵略・対外戦争、歴史叙述としての文学などの諸問題を扱った。詩歌や芸能は第4巻にゆだね、主に物語、説話、小説などを中心とした。興味深い論考が多いが、コラムに今後の展開の糸口をきらめかせるものが目立ったので、ここでは数編のコラムだけ恣意的にふれておきたい。

たとえば、占術書をめぐるハイエク・マティアス論では、さまざまな表象の「交通」、「非文字」の文化交流を唱える。この視座は他巻とも響き合い、まさに異文化交流面から今後より拡げるべき課題として示唆深く、続く盤上遊戯の原克昭論とも響き合う。また、神道を東アジアの視界から論ずる伊藤聡論は、神道が日本固有ではあり得ず、東アジアの「諸信仰・諸思想の受容と融合の中から形成されたもの」であり、「近世人の頭の中で作り上げられた幻影」にすぎないと論破する。根源から見すえた、忘れてはならない提言である。

あるいは、秀吉の朝鮮侵略にまつわる耳塚の魯成煥論では、日本からではなく、朝鮮側からの耳塚の意味を多角的に探り、しかも中国人のそれも祀られているという指摘は、一対一の対置ではなく多方位からのまなざしの意義をあらためて提示する。「朝鮮のお上りさん」の意味するものは重い。多方向からなる異文化交流論の手本になるだろう。

東アジアの地図を扱う小林ふみ子論も、近年の地図や地誌(地理書)への関心の高まりをよく表わしており、「地図の文学」の研究到来を予感させるものがある。ただ、琉球に関して「最も奇妙」「むだに大きく」という評は現実感覚を前提にしすぎており、イメージ・マップとしての地図の表現史からの検証がさらに期待されるところである。

芥子に須弥山を納める仏典故事を扱う高陽論では、敦煌の「維摩変」の図像から維摩の右手に須弥山が載っているとの解説があり、思わず『源氏物語』の名高い明石入道の夢見で須弥山を掌に載せた一節を連想させられた。明石入道も維摩と同じ居士であり、その夢自体が東アジアの想像力や図像イメージを背負っていたと見るべきであろう。

というように、いつでも、どこからでも、あちこちひっくり返して、あれこれ読み、考え、想像し、イメージをふくらませることができる、まさに想像の翼に乗って東アジアを飛翔する、それがこの講座の醍醐味ではないだろうか、と夢想している。