ハルオ・シラネ「死生観と自然観」●東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイ

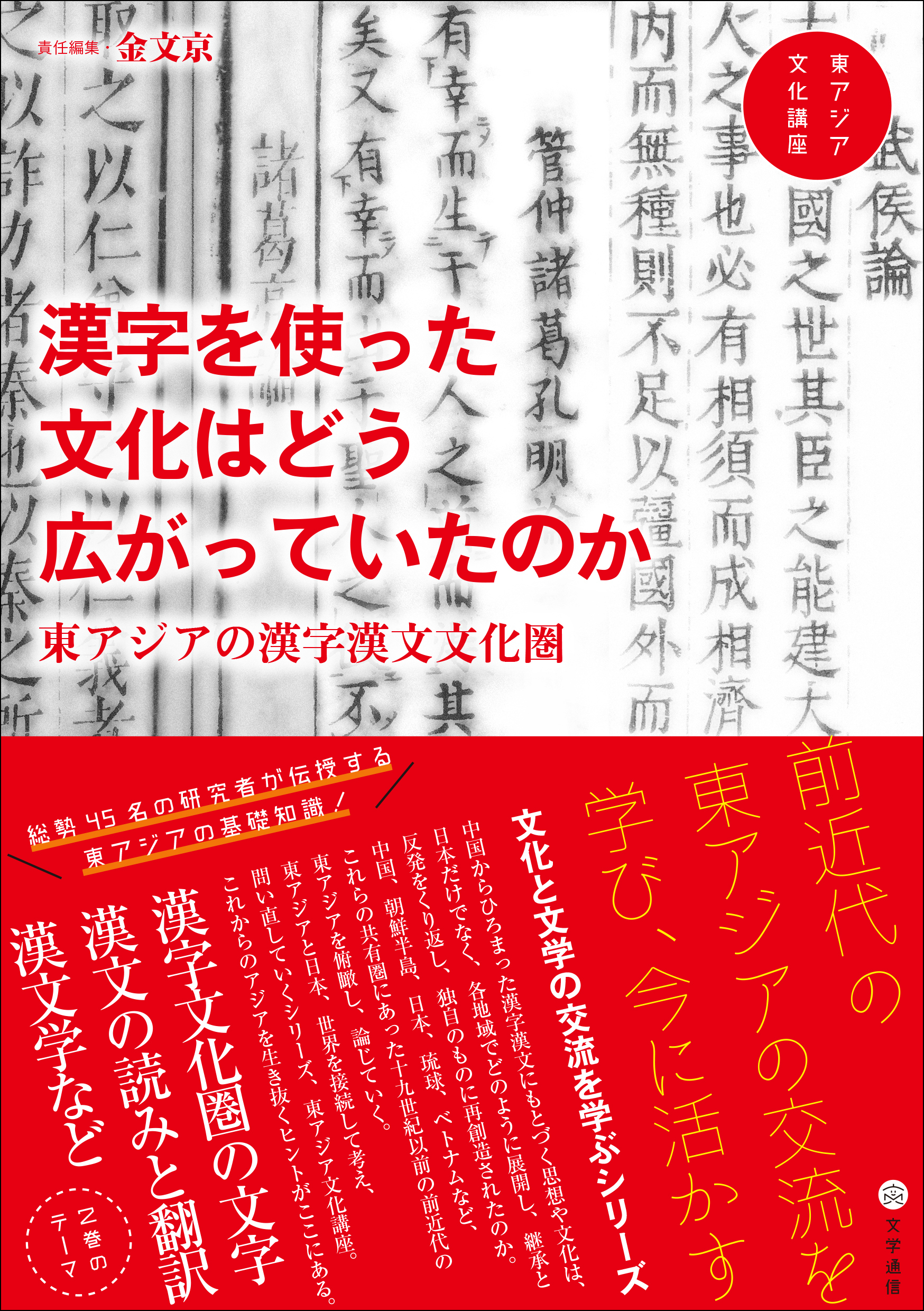

前近代の東アジアの交流を学び、今に活かす!

東アジアの文化と文学の交流を学ぶシリーズ

東アジア文化講座(全4巻)刊行記念エッセイを掲載いたします。第4巻「東アジアの自然観」編者、ハルオ・シラネ氏にお書きいただきました。

他の刊行記念エッセイはこちら

染谷智幸「交流の醍醐味は亜周辺にあり」

金文京「日本の漢字を考える」

小峯和明「東アジアという想像の翼に」

ハルオ・シラネ「死生観と自然観」

---------

死生観と自然観

ハルオ・シラネ

(第4巻「東アジアの自然観」編者)

もはや環境抜きで文化を考えることはできない

東日本大震災から10年がたったが大震災前の生活は二度と帰らない。そして、昨年はじめから瞬く間に世界中に拡大したコロナ禍パンデミックがまだ収まっていない状況である。日常生活が突然、環境にひっくり返された日々である。もはや環境抜きで文化を考えることはできない。文化や風俗はどのように環境に影響されてきたか、また、文化はどのように環境を作り直してきたか。本講座の第4巻「東アジアの自然観」は、こうした問題をいくつかの異なる視点(地理、気候、詩歌、食文化、風俗、年中行事、芸能)から取り上げている。

一次的自然と二次的自然から考える

環境について考えるとき、環境を一次的自然(人間の手の加わっていない野生の自然)と二次的自然という二つの側面からとらえる必要がある。一次的自然である野生の自然は、今日の日本にはほとんど残っていない。しかし、例えば、海、山、島といった自然はまだ存在しているし、そうした自然やそこから文化的に再構築されたものが文化的想像力に重要な役割を果たし、私たちが世界を認識する方法に大きな影響を与えている。一方、二次的自然は人間社会が創造し、表現してきた自然である。庭園、絵画、服飾デザイン、詩歌、芸能をはじめとする数多くの文化現象を例として挙げることができる。

環境と食文化

まず、環境と食文化の窓口から見てみよう。東アジアモンスーン地帯は高温多湿な気候条件から稲作農業に適していて、イネを水田で育成する米文化が東アジア全体に広まった。そして、野菜と豚や魚を米飯に組合せた食事パターンが基本となった。

しかし、日本は縄文時代以来、植物型の食体系だった。弥生時代になって稲作文化が伝来しても、牛や羊は日本に入ってこなかった。馬や牛が人に飼われるようになり、家畜化したのは、古墳時代以降のことである。農民は田畑を耕すのに馬や牛を用い、のちに武士は馬に乗る必要があったので、馬や牛は家畜として飼われたが、食用のためではなかった。676年に天武天皇が出した肉食禁止令では、鶏も食べることが禁じられた。鹿や猪など野生動物の狩猟は行われていたが、動物を食用として育て、殺すことはほとんどなかった。この現象が中国や朝鮮半島の食文化と日本の食文化との大きな違いを生んだ。日本には馬などの動物を去勢する技術と知識が18世紀までなく、中国や朝鮮半島と違って宦官制度もなかった。一方、植物型の食体系のなかで、植物の品種改良を発達させ、植物と季節に対してきわめて敏感な文化を生み出した。仏教の影響で日本は非畜産農業になったと言われるが、島国である日本では、豊富な海の幸と山の幸に恵まれたことも深く関連している。このような農業・漁業形態が動物に対する畏敬と共感の念を生み出した。動物たちは人間にとっての食料というより、大きな環境共同体の一部としてとらえられていた。

死生観や自然観から東アジアを考える

人間と動物の関係は、霊魂観の視点からも分析できる。東アジアでは人間は魂(霊)と身体の二つからなると思われており、死によって魂は身体から離れていくが、お盆やお正月などのような行事にこの世に戻って来て子孫を守る。子孫は亡くなった祖先が寂しい思いをしないように供養する。不幸に会った霊の場合は鎮魂する。要するに、生きている人々と亡くなった家族の絆が強く存続し、社会の核になっている家が生と死を超えるように機能していた。この現象は仏教に影響された面があるが、特定の宗教や宗派を超えて東アジア全体に共通している信仰で、葬式、供養、芸能、祭りなどの基本になっている。

この霊魂信仰が自然観と重なっている。例えば、浄瑠璃や歌舞伎の「三十三間堂棟木由来」の柳の例が示すように、大木は単なる天然資源としてではなく、魂を持つきわめて人間的な存在として描かれている。こうした作品は動物、植物、虫などの視点から世界を見ることで、自然を犠牲にしたり、自然を破壊したりすることは、生きものの心や魂を殺すことだ、ということを人間に思い起こさせた。生あるものに心を配る姿勢は、植物、動物、虫の供養が広く浸透したことにも見ることがでる。日本には昔から、稲などの害虫を追い払う虫送りという風習がある。村人たちが松明をともし、鉦や太鼓を打ち鳴して、作物の害虫を村の外に追い出す行事であるが、この虫送りの後に虫供養が行われる。虫ばかりでなく、殺されたり、食べられたり、追い払われたりした鯨、鹿、猪、蛸、ゴキブリ、白蟻も供養された。こうした供養では、塚、つまり墓が作られることもあった。最近では死んだペットの墓を建てることもある。つまり、人間と同じように、動物や虫などの生きもの魂も弔われる。このような風習から、死んでしまった生きものに対して罪の意識を持っていたことと、そうした生きものの運命をその後も気にかけていたことがわかる。このように死生観や自然観は東アジアの国や文化と環境によってかなり異なってもいるが、共通しているところも多い。この現象はこの本の焦点の一つでもあり、将来の研究の重要なテーマでもある。