東アジア文化講座2・金文京「序 東アジアの漢字・漢文文化圏」公開

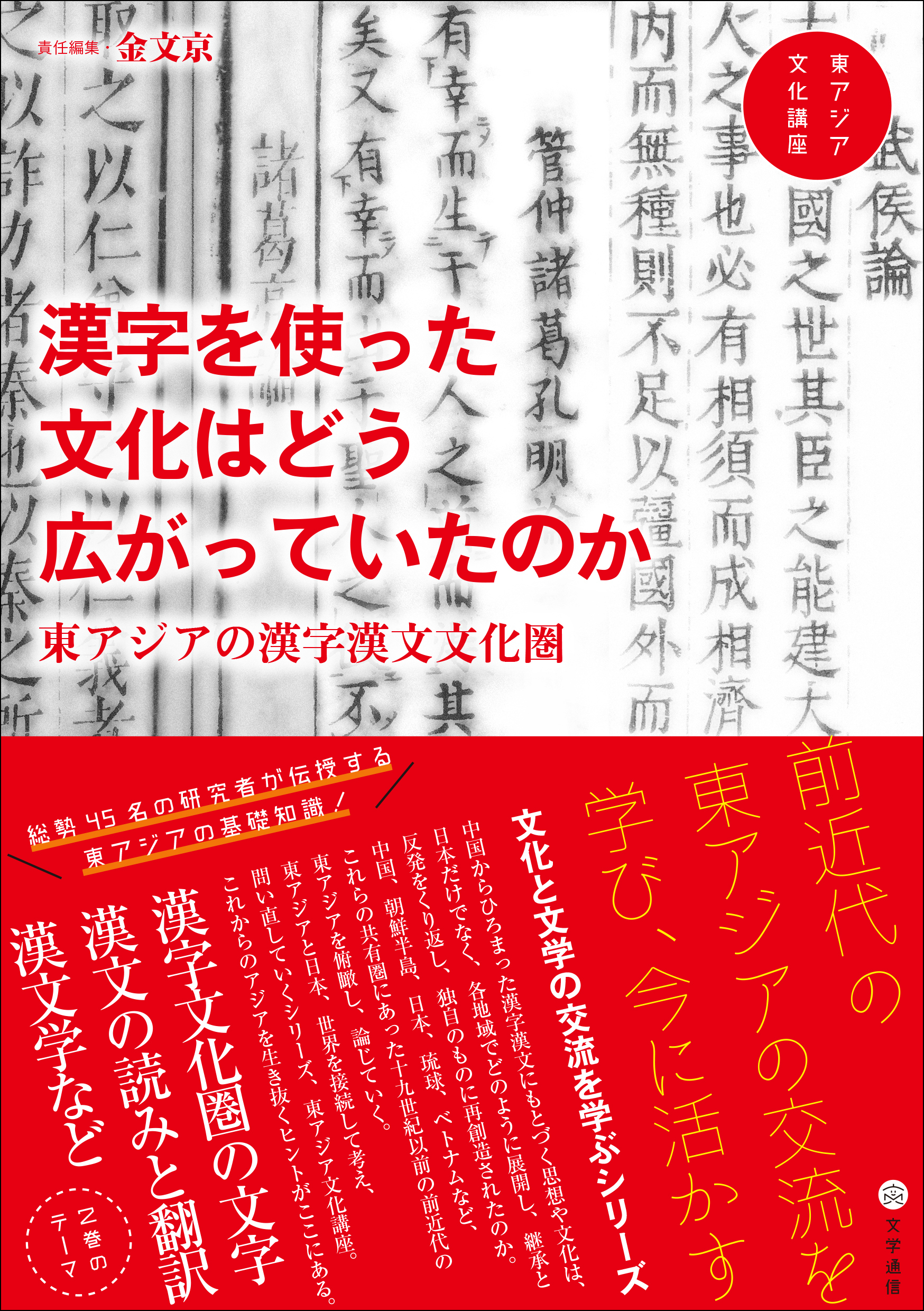

東アジア文化講座の第2巻・金文京編『漢字を使った文化はどう広がっていたのか 東アジアの漢字漢文文化圏』より、序文を公開いたします。

なお本講座の特設サイトはこちらです。あわせてご覧下さい。

本書の詳細●第2巻

金文京編『漢字を使った文化はどう広がっていたのか 東アジアの漢字漢文文化圏』東アジア文化講座2(文学通信)

ISBN978-4-909658-45-6 C0320

A5判・並製・カバー装・452頁

定価:本体2,800円(税別)

------

序

東アジアの漢字・漢文文化圏

金 文京

1 はじめに─漢字・漢文文化圏の構想

本講座第二巻「漢字を使った文化はどう広がっていたのか」は、東アジア、特に中国、朝鮮半島、日本、ベトナムにおいて、漢字および漢字で書かれた文章、すなわち一般にいうところの漢文にどれほどの多様性があるのかを、これに関連する事象および相互の交流をも含めてトータルに検証することを目的として企画したものである。

これらの諸地域を「漢字文化圏」と呼んだのは、言語学者の河野六郎(亀井孝他編「日本語の歴史」2『文字とのめぐりあい』平凡社、一九六三年、第3章「ひろがりゆく漢字文化圏」)にはじまるとされ、その後、藤堂明保「漢字文化圏の形成」(「岩波講座世界歴史」6『東アジア世界の形成Ⅲ』一九七一年)などによって広まった。世界の他の文化圏、たとえばキリスト教文化圏、イスラム文化圏などが宗教名を冠しているのに対し、こちらが漢字という文字名を冠しているのは、当初の発案が言語学者によってなされたという事情もあるが、この地域を一つの宗教によって代表させることが困難であったためでもあろう。かつて仏教文化圏、儒教文化圏という呼称も提唱されたが、結局広まることはなかった。

しかし漢字文化圏という言い方には、多くの問題がある。まずベトナム、北朝鮮は漢字をすでに廃止しており、韓国もほとんど使わないので、漢字を日常的に使用しているのは中国本土、台湾、日本だけである。つまり現在、漢字文化圏はすでに文化圏としては機能していない。しかも漢字文化圏という言い方は、今のところ中国では日本におけるほどの市民権を得ていないが、中国にとっての漢字文化圏とは、当然ながら漢字は中国の文字であり、中国が中心となる。一方、日本で漢字文化圏という場合、漢字はたしかに中国起源ではあるが、長らく日本で使用され、すでに日本の文字でもあるという認識であろう。小学校の国語教科では、漢字を中国の文字として教えているわけではない。したがって漢字文化圏とは言っても、それで中国の文化的宗主権を認めているわけではないのである。漢字文化圏をめぐる日中の認識はいわば同床異夢である。

しかも表意(語)文字である漢字は、その字体こそ地域の中でほぼ共通しているものの、字音はまちまちであった。中国には標準音のほか各地の方言音があり、また日本漢字音、朝鮮漢字音、ベトナム漢字音は、中国漢字音に由来するとはいえ、互いに聞くだけでは理解できないほど変化を遂げている。さらには日本の訓読み(過去には朝鮮半島などにもあった)のように、中国漢字音とは無関係な読み方まである。つまり漢字文化圏における漢字の共通性とは、字体の共通性ではあっても字音の共通性ではない。

また漢字はたしかに過去において、この地域の共通文字であったが、しかし漢字だけが使われていたわけではない。仮名、ハングル、字喃、歴史的には契丹、女真、西夏文字やウイグル、モンゴル、満州文字など多数の文字が使用され、仮名、ハングル、字喃は漢字との混用もみられた。日本では現在でも片仮名、平仮名、漢字、あるいはローマ字を入れて四種の文字が併用されている。総じてこの地域の文字生活は複雑で、漢字だけで代表させることはできない。

さらに問題なのは、漢字を連ねた文章、いわゆる漢文である。いうまでもなく漢字は個々の文字よりも、それを連ねた文章によってはじめて伝達手段としての意味をもつ。漢文というと、高校の漢文科目にあるような古典文言文を思い浮かべるのが一般的であろうが、漢字による文章には、それ以外にもさまざまな文体がある。中国には古典文言文のほか、その変種である仏教漢文、吏文、書簡文など、また近世の口語を反映した白話文、方言文があり、また日本や朝鮮など中国近隣地域には、いわゆる変体漢文がある。日本の変体漢文については、従来、中国の正規漢文に対して、日本で独自に変容した文体という認識が一般的であった。しかし実際には古典文言文以外の中国のさまざまな文体からの影響があり、また朝鮮の変体漢文との共通点も見られ、中国対日本という問題設定によって理解できるものではおそらくないであろう。

そして均一な古典文言文であっても、それは目で読んだ場合の均一性であって、上述した各地の字音の相違、また訓読のような特殊な読法(訓読もかつての朝鮮半島にはあった)によって、声に出して読んだとたん、均一性はたちまち空中分解し、ばらばらで相互に理解不能な文体になってしまう。ましてさまざまな変体漢文の場合、すべて漢字で書いてあっても中国人には意味不明な文体さえ存在する。そのうえさらに漢字と各地の固有文字を混用した文体がある。それら多様な文体それぞれが、その社会や階層の必要に応じて使い分けられ、またそれぞれに応じた文学ジャンルを生んでいるのである。

したがって、過去の漢字文化圏において、漢字を使用した、あるいは漢字と固有文字を混用した文体が、いったいどれぐらいあり、その各々がどのような機能を担っていたのかをトータルに把握することなしに、漢字文化圏の実態を解明することはできないであろう。しかし現時点では、そのようなトータルな把握には程遠い状況であるばかりか、その必要性の認識すら広く共有されているとは言い難い。本巻ではこの点に鑑みて、漢字文化圏に特に漢文を加え、「漢字・漢文文化圏」として、関連する諸問題を考察することにした。したがってここで言う漢文とは、狭義の古典文言文ではなく、漢字を使用した、あるいは漢字と固有文字を混用したすべての文体を指す。あるいはこれを漢字文と呼んで区別する方法もあるだろうが、あまり馴染みのない言葉を使うのも憚れるので、広義の漢文に含めることにしたことを、特に断っておきたい。

次に、今のこの時点で、なぜこのような問題を検討する必要があるのかについて、簡単に私見を述べておきたい。本講座の総序「東アジアの文化と文学」において、東アジア研究の現状と問題点が検討され、特に単なる比較ではなく、「共有の位相の解明」が必要であることが強調されている。「漢字・漢文文化圏」という問題意識から、「共有の位相」を考える時、従来の認識においては、共有の最たるものは古典文言文(狭義の漢文)であった。中国はもとより朝鮮半島、日本、ベトナムを問わず、狭義の漢文、漢詩を読み、かつ作る能力こそが知識人の必須の条件として共有されており、交流の場でも基本的に漢文、漢詩がその手段であったからである。

しかしこの古典文言文や漢詩の「共有」には、少なくとも二つの問題がある。一つは、古典文言文、漢詩を読み鑑賞し作る能力と必要があったのは、中国においてさえもごく一部の知識人に過ぎず、その他の地域ではさらに少数のエリートに限られた。文学性という尺度をはずして見れば、古典文言文や漢詩の流通範囲は局限的であり、その圏外にある前述のさまざまな文体の中に、どのような「共有」があるのかを検証する必要があるだろう。

第二に、もう一つのキーワードである交流という観点から見る時、古典文言文、漢詩による交流は、中国から周辺への単方向であったことを挙げねばならない。近年、朝鮮王朝時代、江戸時代における儒教経典解釈の独自性が注目を集めている。たとえば荻生徂徠の『論語』解釈のユニークさなどがその例となろうが、国際学会でこの種の発表があると、一部の中国の研究者から、それはそうかもしれないが、当時の中国で荻生徂徠の『論語徴』を読んだ人はいないのだから、交流とは言えないという反論が出る。この反論に反駁することは難しい。前近代中国の知識人は、概して中国域外での漢文著作、漢詩などには、物珍しさ以上の興味はなく、実際の影響力は無きに等しい。彼らの関心はもっぱらこれらの地域に残存する中国で失われた典籍(いわゆる佚存書)に注がれた。朝鮮や日本の知識人は、自国の漢文や漢詩が中国人に認められるよう輸出もしたが、もっとも有効だったのは佚存書の輸出で、特にそれを多くもつ日本は、江戸期に熱心に行った。これはいわば日中双方の自国優越意識が表裏をなして、うまくかみ合ったケースであろう。しかしこれまた同床異夢であったことは否めない。

では中国以外の国々の交流はどうか。近年多くの注目を集めている朝鮮通信使と日本の文人との交流を例に取ってみよう。そこではたしかに個人間の相互理解も生まれたが、全体的に見れば、両者とも相手の国の言葉を知らず、交流はもっぱら狭義の漢文による筆談、漢詩の応酬によって行われた。しかも漢文、漢詩は日本では訓読、朝鮮側は懸吐(朝鮮漢字音で直読し、朝鮮語の助辞をつける方式)という独自の方法で読まれており、同じ文章、詩でも読み方はまったく異なっていた。さらに漢文や漢詩の規範は中国にある。両者の対面の場には中国という見えざる審判がおり、双方とも心の目はこの見えざる審判の方を向いていたのである。これも一種の同床異夢であろう。

したがって狭義の漢文や漢詩による交流や影響関係の考察には限界がある。より広い視野から漢字文化圏での漢字、漢文のさまざまな営為を検討しなければ、実態は明らかにならないであろう。一例を挙げれば、漢文訓読は従来、日本の発明で日本独自の方法と認識されていた。しかし近年の研究により、朝鮮半島にもかつて訓読は存在し、日本との間で何らかの影響関係があることが明らかになりつつある。同じような事例はほかにも多数あるだろう。いまだ気づかれていないそれらの事例を少しでも発掘し、それぞれの位相を比較しながら、何が共有されているのかを探る努力が求められている。

現下の東アジア情勢は、日中韓および北朝鮮の間に存在するさまざまな矛盾、軋轢によって混沌としており、多くの人々がこの状況を打開、解決する道を模索していることは周知のとおりである。ただしそこで俎上に上るのは、植民地や日中戦争など主に近代以降の問題である。しかし東アジア世界は長く複雑な交流の歴史をもっている。その歴史全体を考察し、実態を正しく認識することなくして、打開、解決の道を見出すことは困難であろう。

我々は過去の事実を変えることも、甦らすこともできない。できるのは未来への教訓を過去から汲み取ることだけである。漢字文化圏にせよ漢字・漢文文化圏にせよ、今日から見れば、それはすでに終焉した過去の遺物であろう。しかし我々は好むと好まざるにかかわらず、この過去の膨大な遺産を肩に背負い込んでいるのであり、いずれはそれと向き合わねばならないのである。本巻の目的は、過去を顕彰することでも、研究者のために新たな研究領域を開拓することでもない。東アジアの来るべき時代のあるべき姿を模索するために、その重要な部分である漢字・漢文文化圏の実態を思考の材料として提供するという未来を志向するものであることを、特に強調しておきたい。

2 漢字・漢文文化圏の諸相

次に本巻に収める諸論文について、編者の立場から簡単なコメントを述べてみたい。

第1部「漢字文化圏の文字」の「漢字の誕生と変遷」、「字音の変遷について」は、漢字の字体と字音の多様性についての基礎的知識を提供する。これと「異体字・俗字・国字」を併読すれば、漢字について必要な知識をほぼ得ることができるであろう。これらは具体的な細部はともかく、その大枠は中国学、日本学の研究者には了解されていたものだが、近年さまざまな理由によってそれが失われつつある。一方、一般社会では大学生でも漢字の音読みと訓読みの違いが正確に理解されていないという状況がある。漢字の字音の多様性は、時空にまたがるもので、同一時、同一地点では漢字一文字は原則として一つの発音である。唯一の例外は、呉音、漢音、訓読みが併存する日本であるが、そこにもかつては大まかな規範があったのが、近年急速に忘れられようとしている。その結果、漢字の読み方が恣意的になり、いわゆるキラキラネームのようなものまで出現することとなった。日本政府は漢字の使用字数を制限しているが、コンピュータの利用によって漢字の使用がむしろ広がった現在、制限すべきはむしろ漢字の読み方ではないだろうか。字体についても、斎藤と齋藤、渡辺と渡邉など正字、略字、異体字を厳密に区別するのは、これまた日本の特殊性である。正字、略字、異体字などは、本来、それに応じた場合によって使い分けられる字体の相違に過ぎず、字としては同じ字であり、別字として区別する必然性はないが、そのことはあまり知られていない。漢字の基礎知識についての文章をあえて冒頭に置いた所以である。

「新羅・百済木簡と日本木簡」では、これまで日本の国字であると考えられていた「鮑」、「椋」や「畠」が実は朝鮮半島での造字であることが指摘され、従来、日本国内の視点からのみ行われていた木簡研究に比較の視野を開く。

「疑似漢字」は、漢字を模倣しつつ漢字に対抗する意識をもって、国家によって意図的に作られた契丹、女真、西夏文字を解説する。「仮名」は、それら東アジアで作られた疑似漢字の系列に仮名を組み込んで考察する。「ハングルとパスパ文字」は、従来もっとも独創的な文字とされてきたハングルがパスパ文字の影響を受けており、かつハングル創製の目的の一つが漢字音の表記であったことを主張する。「中国の女書」は、狭い地域ではあるが、中国にも女性専用の文字が存在することを紹介し、同じく女文字と呼ばれた平仮名やハングルとの時空を超えた共通性を示唆する。従来、漢字はそれぞれの地域の発音で読むというのが漢字文化圏の慣行であったが、それが崩壊した結果、現地音尊重という新たな主張が出てきた。「中国地名・人名のカタカナ表記をめぐって」はその問題点を指摘する。現在この現地音尊重主義をもっとも徹底させているのは韓国であるが、日中を含めて新たな慣行作りのための討議が行われることが望ましいであろう。

第2部「漢文の読み方と翻訳」の「日本の訓読の歴史」と「韓国の漢文訓読(釈読)」は、最新の研究成果を踏まえ、日韓の訓読について概説したものである。前者はヲコト点について朝鮮での同様の記号の存在を指摘し、後者は十五~十六世紀に新たに登場した訓読方式と日本との関係を示唆する。記号を使用した訓読は、現在のところ日本と朝鮮半島にのみ確認されるが、広い意味での訓読現象は東アジア各地に存在した。「ウイグル語の漢字・漢文受容の様態」と「ベトナムの漢文訓読現象」は、漢字・漢文文化圏における訓読現象の普遍性を例証する。

古典文言文は中国においても、近世になると知識層の増大にともない理解が難しい人々が出てくる。そこで現れたのが文言文をわかりやすい口語に翻訳した「直解」である。しかもその初期に属する『孝経直解』は、モンゴル語の影響を受けた漢児言語という一種の変体漢文によって訳された。同じことは朝鮮におけるハングル訳である「諺解」、またベトナムの「字喃」によっても行われた。諺解は朝鮮独自の用語だが、江戸時代に輸入され、日本でも種々の諺解が作られた。ただし日本の諺解は仮名による注釈である。

日本の訓読などには、しばしば角筆で記入された文字が見られる。この「角筆資料」は従来、日本独自のものと見なされていたが、近年、韓国、ベトナムさらにヨーロッパでもその存在が報告されている。中国では報告例はあるものの、残念ながらいまだ確認には至っていない。近代の東アジアは一様に西洋文明の衝撃の波にさらされたが、西洋文明の概念の多くは漢文をもとにして翻訳され、今日に至っている。「日中近代の翻訳語」は、それについての考察である。

第3部「漢文を書く」では、まず東アジアにおける古典文言文の意味と役割が「東アジアの漢文」で考察され、ついで「仏典漢訳と仏教漢文」、「吏文」、「書簡文」、「白話文」によって、中国における文体の多様性とその東アジアへの影響が論じられる。そこからさらに生まれた変体漢文は、「日本の変体漢文」が述べるように、当初は日本で提唱され、中国対日本という構図の中で検討されたが、既述のとおり中国を含む漢字・漢文文化圏全体の問題として再検討されるべきであろう。「朝鮮の漢文」と「朝鮮の吏読文」は、どちらも朝鮮の変体漢文の代表である吏読(吐)文の紹介で、それが単なる実用文にとどまらず、戯作的文学作品にまで及んだことを明らかにする。「琉球の漢文」は、一般にはあまり知られていない琉球における漢文読解、製作の背景を紹介したもので、特に中国人の子孫が住む久米村では、中国語の直読と日本式訓読が併用された点が興味深い。この点は、二十世紀の台湾、朝鮮の植民地時代における漢文教育にも通じるであろう。

第4部「近隣地域における漢文学の諸相」では、中国以外の地域での漢字、漢文によるさまざまな文学形式を紹介する。「朝鮮の郷歌・郷札」は日本の万葉和歌にほぼ相当するもので、『三代目』という歌謡集も編纂されたが、残念ながら現存しない。「朝鮮の時調、漢訳時調」は、主に朝鮮王朝時代に士人の間で流行し、現在でも作者のいる朝鮮語の短詩型について述べるが、それは日本の和歌や俳句のように、漢詩と拮抗しうる地位を得るには至らなかった。「朝鮮の東詩」と「句題詩とは何か」は、どちらも正規の漢詩でありながら、日朝いずれも独自の規則によって作られた東詩と句題詩の紹介である。両者は一見関係がないようだが、私見によれば日本の句題詩は、唐宋代の科挙に用いられた省題詩と何らかの関係がありそうである。その意味では科挙での詩である朝鮮の東詩と共通するであろう。中国の科挙詩は、唐代の少数の作品を除いて、文学史などではほとんど取り上げられないが、実際には膨大な数が作られたはずである。「和漢聯句」は和歌と漢詩を交互に用いた聯句で、和と漢が対等に定立しえた日本ならではの文学形式である。「狂詩」は、中国の打油詩や朝鮮の東詩の一部を成す諧謔詩に相当しようが、これも独立したジャンルとして成立したのは日本だけである。「ベトナムの字喃詩」は、日本ではほとんど知られていない字喃によるベトナム語の詩を紹介する。その全貌が明らかになれば、さまざまな比較が可能ではないかと期待される。

第5部「漢字文化圏の交流」の前半は通訳の問題を扱う。古典文言文、漢詩によって交流する知識人の影に隠れて見えにくいが、東アジアでは古くから外交の舞台などで通訳が活躍し、また通訳養成のための教科書が編纂された。「華夷訳語」は明清代の中国で編纂された外国語教科書だが、それは中国と周辺諸外国との朝貢冊封体制を、中国側から体現したものであった。「朝鮮における通訳と語学教科書」は、その反対側にいた朝鮮での状況を解説する。朝鮮ではその地政学的位置から、通訳の養成、教科書の編纂が国家事業として熱心に行われた。「長崎・琉球の通事」は、日本語と中国語の通訳についてだが、日本(長崎)が朝貢圏外、琉球は朝貢国という相違がある。琉球の通事が中国人としてのアイデンティティを保持したのに対し、長崎の通事は幕府への忠誠を優先させた。しかし双方とも中国人の子孫を通訳として採用したことに変わりはない。それがもっとも現実的で簡便な方法であったろう。その点、中国人をはじめ現地人を決して採用せず、あくまで自前で通訳を養成した朝鮮の特殊性が際立つであろう。「西洋における中国語翻訳と語学研究」は、東アジア世界にとっての他者である西洋人の中国語観と、その中国語研究について、普遍と個別という問題意識から論じたものである。

第5部の後半は、文字と書籍による交流を扱う。漢字・漢文文化圏の交流においては、人的交流より、文字や書籍による交流の方が重要であった。「漢文による筆談」は、他の文化圏には類例のない筆談という交流方法について述べる。「佚存書の発生」は、自国ですでに亡佚した典籍を他国に求める中国知識人の意識(これには孔子の言葉とされる「礼失われてこれを野に求む」という便利な表現がある)と、自国にあって中国にはない典籍を中国に輸出した日本の知識人の意識の奇妙な同居について、その具体的歴史を概観する。ついで「中国とベトナムにおける書籍交流」、「中国と朝鮮の書籍交流」、「東アジアの書物交流」、「日本と朝鮮の書籍交流」において、それぞれの地域間における書籍交流の実態が述べられる。漢字・漢文文化圏における文化交流において、もっとも重要で大きな意味をもったのは、これら書籍の交流であった。その中でベトナムが自国で消費する書籍の出版を中国の広東の出版業者に委託した代刻本などは、やや特殊な例であろう。最後の「日本における中国漢籍の利用」は、輸入された中国漢籍が実際にどのように受容、利用されたかについての考察である。同じことは朝鮮半島、ベトナムでも起こったはずだが、その実態と相互比較は、将来の研究の進展を待たねばならないだろう。

3 おわりに

以上、本巻に収める論文の内容をごく簡単に紹介し、コメントしたが、個々の論文は力作ぞろいであるものの、率直に言って、全体の構成は、目次を一覧するだけでも雑然とした、もしくは混沌とした印象を否めない。それには当初予定していた幾つかのテーマの原稿が、都合により得られなかったことも一因だが、より大きな原因は、編者である私の企画、調整能力の欠如にある。内心忸怩たる思いを禁じ得ない。ただここで編者としての責任をしばらく棚上げして、あえて弁解するならば、そもそも漢字・漢文文化圏のすべての事象を客観的に考察しようとする試み自体、現時点では困難であったとも言えるのでる。このような試みを成功させるためには、まずは一国史観や自国中心の比較方法からの脱却が必要だが、これは言うは易く行うは難きことである。日本国内の研究者の間でも、共通の基盤があるとは必ずしも言えない。まして中国、韓国、ベトナムを含めた四か国の研究者の問題意識、立脚点には少なからぬ相違がある。たとえば「中国と朝鮮の書籍交流」の最後で使われている漢文化圏という概念は、つまりは中国文化圏であり、漢字・漢文文化圏とは相当の乖離があろう。そういう意味で、本巻は異なる立場のせめぎあいの場ともなっているのである。しかし好くも悪くもこれが現状である。本巻は当初の目的を達成したとは言い難いが、今はただその目的に向けてのささやかな一歩と成り得ていることを願うのみである。