3.映画化に翻弄されて―原作者としての榛葉英治(中野綾子)(2部 榛葉英治という作家)

●2020.06月刊行

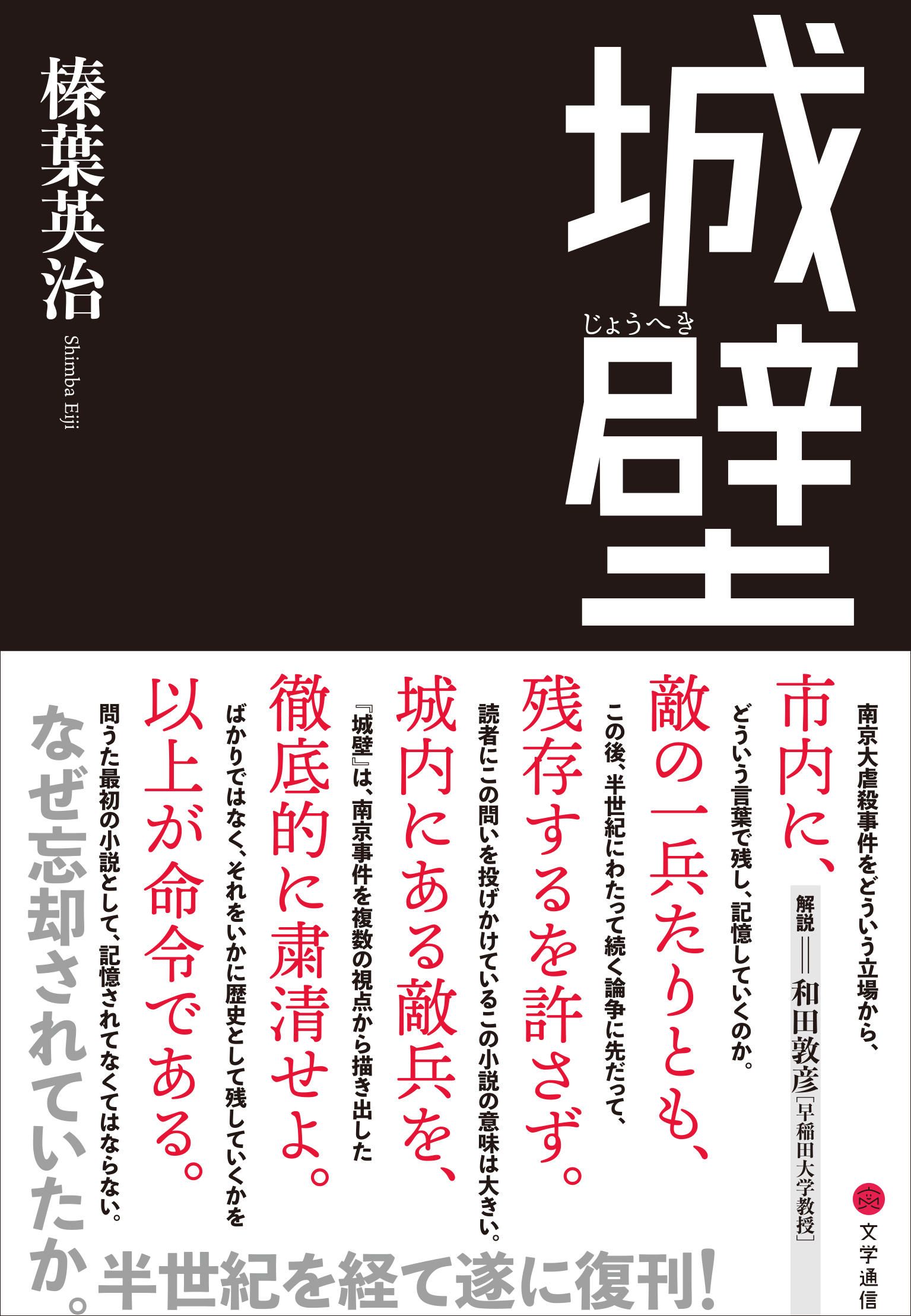

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

2部 榛葉英治という作家

3.映画化に翻弄されて―原作者としての榛葉英治

中野綾子

明治学院大学教養教育センター助教。論文に「日本語書物の越境ー漢口兵站図書館「つはもの文庫」を例として」(『昭和文学研究』78、2019年3月)、「蔵書構築からみる日本近代文学研究の姿ーベトナム社会科学院所蔵旧フランス極東学院日本語資料(洋装本)から」(『跨境 日本語文学研究』7、2018年12月)などがある。

「映画から観るか、原作から読むか」映画を観るときに、迷った経験がある人も多いのではないでしょうか。私たちが迷うのは、映画とその原作が、同じものとはなりえないことを知っているからです。だからこそ、映画と文学は異なる想像力の源泉として、互いに影響を与え合ってきました。谷崎潤一郎など、自ら脚本を執筆した作家もいますが、一方で映画製作というシステムから取り残された作家がいたことも事実でしょう。今回のコラムでは、そんな映画原作者としての榛葉英治の側面をお伝えしようと思います。

●「それにしても、日活というのはひどいところだ」

1960年前半、安保闘争が激化するなか、松竹から先鋭的な映画の公開があいつぎます。東映のチャンバラ映画や日活の太陽族映画などに対抗するため、方向転換を図ったのでした。大島渚をはじめとした若手監督による奔放な作品群は、フランスのヌーベルバーグにならい、「松竹ヌーベルバーグ」と呼ばれます。

こうした血気盛んな作品のひとつに篠田正浩監督作『乾いた湖』(1960年公開)があります。映画2作目にして急遽大抜擢された篠田は、寺山修司を初映画脚本に指名し、岩下志麻を発掘、音楽に武満徹を、タイトルに和田誠を起用します。篠田の荒い鼻息が聞こえてきそうな面々ですが、唯一松竹からあった指定が榛葉の原作だったのです。

実は、55年から60年半ばにかけて、榛葉にはたびたび映画化の依頼が寄せられます。『乾いた湖』は、1957年の『内外タイムス』での連載終了前に早くも日活で映画化が内定するほどでした。その後映画化は頓挫し、翌年直木賞を受賞すると、今度は松竹から依頼があったようですが、残念ながら日記が欠けていて詳細は不明です。さかのぼると1956年には、すでに『破片』や『渦』など初期作品に依頼が舞い込んでいます。こうした状況が、前回のコラムにあったような「N賞」受賞への期待を高めた一因であったことは間違いないでしょう。

ただし、『乾いた湖』の映画化まで、依頼はどれも立ち消えとなっています。とくに、思い入れの強い作品である『渦』が、太陽族映画排斥のあおりを受け、契約までこぎつけたにも関わらず中止になったことは、榛葉の映画への意気込みを大きく削ぐものでした。中止が決定した日に榛葉は、次のような日記をつづっています。

「渦」の映画化は中止とのこと。八月初めに喜んで仙台にいった妻に電報を打ってから、二ヶ月、このあいだ、楽しみにしたり、心配したり、全く神経戦だった。これが半年つづいたら、ノイローゼになるところだった。それにしても、日活というところ(これが映画界というのかもしれない)はひどいところだ。決定のニュースで、他社を押え、気をもませた上句(ママ)、ビタ一文も出さない。しかし、日活さんには、将来お世話になるかもしれないからと、腹の虫を殺した。(1956年9月19日)

こうして石原慎太郎の『太陽の季節』の映画化をきっかけに、皮肉にも榛葉の映画化は遠のく結果となったのです。

●直木賞受賞直後、松竹でついに映画化

その後、松竹から『乾いた湖』の映画化依頼を受けたさいには、舞い上がらないよう自らを戒めます。何より直木賞受賞直後にも関わらず、「困って、信用金庫に借金を申し込む算段をしていた」らしい榛葉は、前回の教訓をいかして、契約時に契約金「48万(税込み)」のうち「半分を払い(ママ)、そのうち五万をKというプロヂューサアに謝礼として出すことにし」(1960年7月7日)たのでした。

契約後の松竹の動きは驚くほどに早く、約2週間後には寺山修司の台本が榛葉に届けられ、翌月末には試写に招待されます。初の映画化に淡い期待を抱いていたはずの榛葉ですが、映画を見たあとは「成功とは云えない作で、後味が悪かった。内容もバラバラ製作者の若さの欠点だ」(1960年8月27日)と、言葉少なに語るのみです。

それもそのはず、映画の内容は安保闘争を舞台とした「原作とは、まったくちがう。学生もの」(1960年7月23日)となっていたのでした。契約した日の日記の最後に、「この頃、政治には、まったく関心をなくしている」と書き込んでいた榛葉にとって、自分の原作がこのような変化をとげるとは夢にも思わなかったことでしょう。

●日活と『渦』映画化の契約と、『城壁』

数年ののち、日活で念願の『渦』(『おんなの渦と淵と流れ』1964年・中平康監督)の映画化が達成されますが、淡々と「日活より「渦」映画化の話があり、五月の初めに、契約金50万(税込み)を受取った。うち五万を、T君に謝礼として払った」(1964年5月16日)と記すのみで、榛葉が自作の映画化による物語の変容をどのように受けとめたのかは、日記からはあまり分かりません。以降の映画化でも契約金程度しか記されず、映画化は金銭的な恩恵を得るものと、どこかで割り切っていたのかもしれません。『渦』の契約について記された日記の最後に、榛葉は次のように記しています。

今月五月十六日に「城壁」602枚を完成した。この長編の仕事が終ったので、今後は、再びジャーナリズムの上で、さかんな仕事をしてゆきたい。

そう、実はこの映画化騒動のうらで、榛葉は『城壁』を着々と執筆していたのでした。世間の評価やシステムに振り回されながらも、自身の「文学」の模索を続けた榛葉のあり方がよく分かる出来事です。

第2回では、純文学というジャンルに拘泥する榛葉の姿が語られましたが、その生活を支えたのが、今回のコラムでお伝えした作品の映画化であり、そして榛葉作品のなかで一番長く読み継がれてきた釣りに関するエッセイでしょう。第4回では、榛葉の趣味でもあった釣りからみた榛葉のもう一つの側面をお伝えします。数多の文学者たちが釣り文学を執筆するなかで、いったい榛葉はどのような作品を書いていたのでしょうか。