4.榛葉英治の釣りと文学(河内聡子)(2部 榛葉英治という作家)

●2020.06月刊行

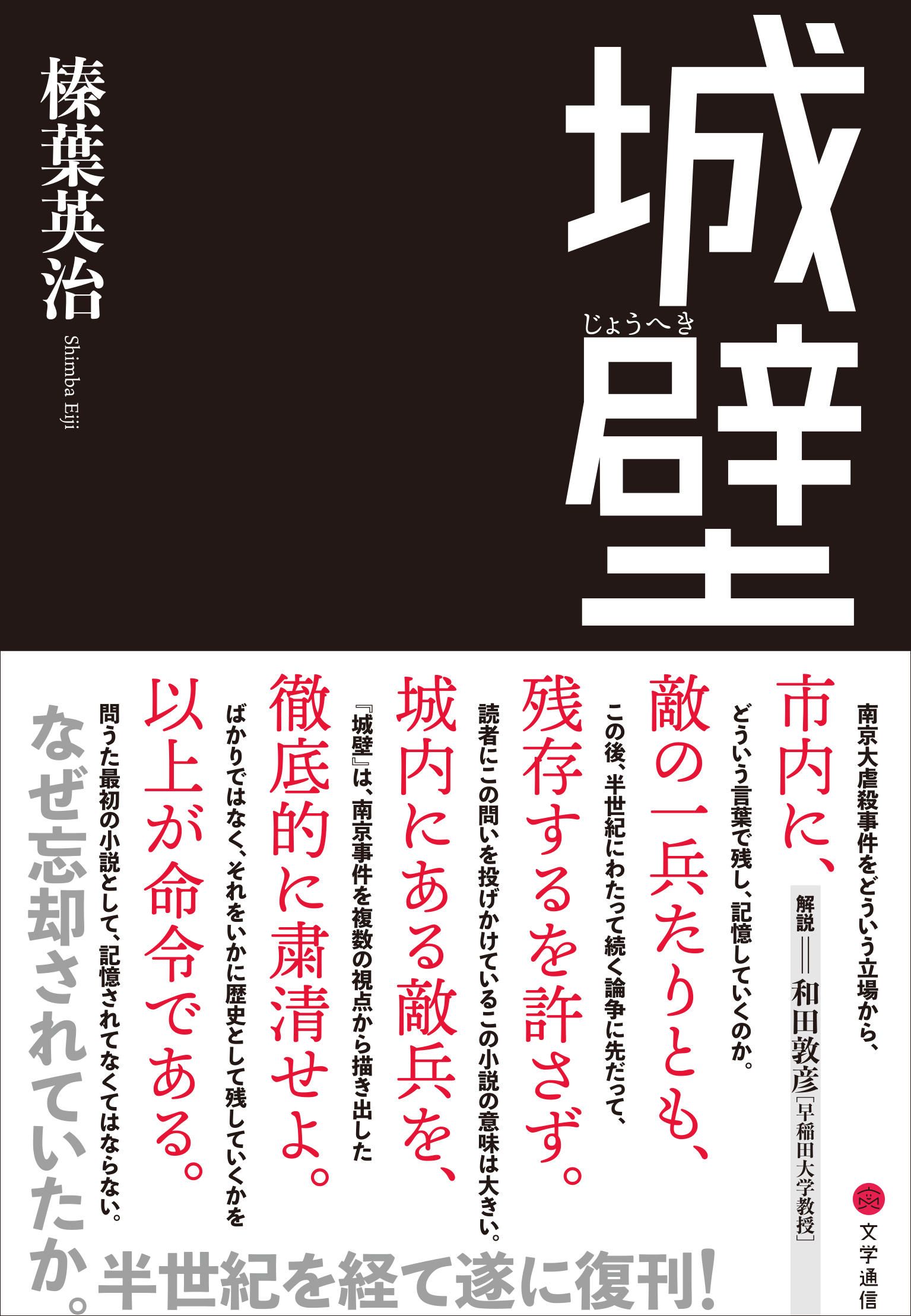

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

2部 榛葉英治という作家

4.榛葉英治の釣りと文学

河内聡子

東北工業大学 総合教育センター講師。論文に、「如来寺蔵『雑誌抜粋』に見る近代メディアの受容と利用 : 明治期における仏教知の再編をめぐって」(『リテラシー史研究』13号、二〇二〇年一月)、「理想郷としての「乳と蜜の流る〻郷」ー産業組合の理論を越えて」(『雲の柱』32号、二〇一八年三月)、「農民日記を綴るということ―近代農村における日記行為の表象をめぐって―」(田中祐介編『日記文化から近代日本を問う―人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』第二章、二〇一七年一二月)。

榛葉英治は、純文学や歴史物など様々なジャンルに挑んだ作家とも言えますが、その中でも多く執筆したテーマの一つが「釣り」に関するものです。榛葉は、小説を執筆する傍ら、雑誌や新聞へ釣りに関するエッセイを数多く寄稿し、それをもとにした随筆集を単著として5冊刊行しています。特に、1971年に発表された『釣魚礼賛』(東京書房)は、最初1,500部の限定本で販売したところ3ヶ月あまりで完売し、その後に再版、1980年には続編が出版され、それを再編したものが1995年に平凡社ライブラリーで『川釣り礼賛』として刊行されており、榛葉の作品群の中でも、長く広く読み継がれるものの一つと言ってよいでしょう。榛葉は自らを「晴釣雨読居士」と自称するほどに「釣り」を愛好し、趣味として嗜む一方で執筆のテーマともしてきたわけですが、今回のコラムではその営みから見えてくる榛葉英治の姿を、日記の記述を参照しながら点描してみたいと思います。

●40歳を目前に始めた釣りが生活を支える収入源へ

榛葉が実際に釣りを始めたのは1951年、40歳を目前とした頃のことです。小説の仕事で伊豆に逗留した折に土地の人の手ほどきを受けて渓流釣りを初めて経験したことをきっかけとして、それからは遠くの山へヤマメ釣りに行く日もあれば、近所の多摩川で鮎釣りを楽しむ日もあるという、釣りに興じる日々を送ることとなります。その頃の日記には、「釣りに酔ったようになっている。汚い服装で、平気で電車にのる。気持も野人的になった。これが作家生活の上に、どのように現われるか」(1951年9月9日)と、釣りに没頭する日々が作家としてのあり方にどう影響するかとの憂慮も綴られています。友人の作家からも、「ツリばかりしていられないでしょう、生活的にもっと飛躍がほしい」(同年11月13日)とたしなめられたようです。

しかし、この「釣り」との出会いが、むしろ文筆家としての榛葉を息づかせることにもなります。日記では徐々に釣りに関する記述に多くの紙幅が割かれるようになり、小説になかなか手を付けられないでいる中でも、「釣りの紀行だけが、わずかに生き生きとしている」(1954年12月31日)と、釣りについて書くことへの前向きな意識を自覚していることがうかがえます。榛葉は釣りに関する随想を日記に書きためていくのですが、それをもとにして1955年頃から雑誌や新聞へ寄稿するようになります。中には連載として組まれるものもあり、作家生活を支える上での定期的な収入源ともなっていったのです。

●釣りが自己省察と交流の機会に

また、釣りをすることにより却って作家としての意欲をかき立てられていたところもあったようで、「釣りにゆきながら考えたのだが、作家としての復活を計画的に実行してゆこう」(1953年5月25日)、「ヤマメ釣りにいってきて、熟睡し、やっと仕事にとりかかる気分になった」(1956年7月20日)などとも記されています。他にも日記には、直木賞受賞から3年後の記事として「曇り時々雨。釣り呆けた。昨日は、直木賞の授賞式であったが欠席した」(1961年8月2日)とあり、雨の中の釣りで榛葉が何を思ったのか、その心中をうかがうことはできませんが、釣りをする時間を通して作家としての自己を静かに省みていたのかも知れません。

さらに、榛葉にとって釣りは、作家や出版関係者などとの交流の機会ともなっていました。日記には、一緒に釣りを楽しんだ作家として杉森久英や林房雄の名前が挙がり、また「釣りの会」「どんこ会」「魚と遊ぶ会」など作家と出版関係者で結成された釣り同好会に参加していた様子が記録されています。そこでの榛葉は指南や案内の役割を期待されていたようで、釣果に恵まれなかった時には「自分の面目、丸つぶれという惨憺たる結果になった」(1965年1月9日)と述べており、文学関係者と釣りをする中での榛葉の立ち位置や自負が垣間見えるものといえます。この頃の榛葉は文壇から距離を保つ姿勢をとっていたのですが、釣りを通した交流が、作家や出版関係者との縁を結ぶ機会となっていたと思われます。

●『城壁』と釣りの縁

興味深いことに、『城壁』を刊行した経緯を辿ってみても、その前後に河出書房の編集者と何度か釣りに行ったことが記されています。もとは「これは雑誌に連載するところもなかった」(1964年1月30日)という『城壁』は、その後に「河出書房よりの連絡で「城壁」を三百枚にして『文芸』にのせる」(6月22日)ことが決定し、1964年7月に掲載されます。そして、11月には同社から単行本として刊行されることとなるのです。それまでに榛葉は河出書房と必ずしも一緒に仕事をしているわけではないのですが、このような形で『城壁』が発表されることになった背景には、もしかすると釣りを介した交流による機縁があったのかも知れません。

さて、釣り好きが長じた榛葉は、1969年に千葉県江見の海近くに別荘を購入して「花山居」と名付け、海釣りを楽しむための拠点として頻繁に訪れるようになります。ところがこの頃、世間では「釣りブーム」が起きており、江見の周辺も「ここ、二、三年、この海岸はやたらに釣り人がふえ荒らされた」(1971年12月29日)、「家族連れなどの釣り人でにぎわっていた。近年のこの釣りブームには、昔と比べておどろくしかない」(1972年1月6日)という状況でした。

このような釣りを取り巻く状況の変容は、関連するメディアの増加によって執筆の機会が増すという恩恵を榛葉にもたらした一方で、それを書く意識に変化を生じさせたようです。例えば、『渓流釣りの初心者のために』という入門書の依頼について、「情けないことだが、今のところ、これ以外の確実な収入の当てとてないので、仕方なく引受けることにした」(1972年4月22日)と述べ、さらに「作家としてあるまじき根性」(同年5月29日)と悔恨の念を記しています。釣りブームによって榛葉の文筆家としての需要は高まったとも言えるのですが、反面では自身が思い描く「作家として」のあり方に齟齬を来すことにもなったのです。

●私的なエッセイから貴重な記録へ―読み継がれる随筆集の誕生

また、釣りブームの現象よりも先だって、すでに公害による水質汚染も進んでおり、釣りを取り巻く環境は悪化の一途を辿っていました。かつては近場の釣場として足繁く通った多摩川も「鮎の住む川ではない。多マ川は永久に鮎釣りの川でなくなった」(1962年6月6日)と述べています。榛葉は、釣りの随想を書き始めた折に「日本の美しい国土、美しい自然と人間とこの国を書きたい」(1954年3月9日)と決意を表明していたのですが、そのような意識は、公害や釣りブームによる環境の悪化によって薄れていったようです。1971年、釣りのエッセイ集として刊行された『釣魚礼賛』のあとがきには、次のように記されています。

今度、私の二十年間の釣りの総決算として、この随想・紀行集を出すことにした。私としては釣魚については、もう、このような本を出すことはないであろう。このながい年月には、私が釣りにいった渓や海は、ひどく変った。永遠にもとには戻らないだろう。それだけにこの釣り随筆集は、私にとっては貴重な記録である。/この本を出すにあたって、私は私の仲間である釣り愛好者のためにも、この国の自然がこれ以上破壊されないことを祈らずにはいられない。(『釣魚礼賛』東京書房)

公害や環境汚染が社会問題化するなかで、釣場における変わりゆく環境と喪われる自然を綴った榛葉の「釣り」の随筆・紀行文は、懐古と追憶を喚起する読み物として、あるいは一種の文明批評としても読みうるものとなっています。榛葉の釣りエッセイは、もとは日記の中に書きためられた私的な文章でありながら、失われつつあるかつての日本の風景を書きとどめた「貴重な記録」として、時代を経ても読まれる普遍性を獲得したとも言えるでしょう。結果として、冒頭でも述べた通り『釣魚礼賛』を始めとした一連の釣り随筆集は長く読み継がれ、榛葉英治の代表作として残ることとなったのです。