第1部 古文書料紙への視点 1 古文書研究からの視点★『古文書の科学』全文公開

■本論のPDFはこちら。

■本書全体のPDF・ePubはこちら。

古文書研究からの視点

高島晶彦

1.はじめに

日本の古文書料紙研究の成果について、上島有が、自著の「中世文書の料紙の種類」(小川1991)で、「これまでの古文書学の研究をみると、その概説書などには料紙に関する簡単な記述はみられるが、実際この文書にはどのような料紙を使い、それがどういう意味を持つものであるかということは、まったくといってよい位述べられていない。」とし、「古文書概説書には必ず麻紙・穀紙・檀紙・斐紙等々の種類に関する記述がみられるが、これだけでは実際の古文書の料紙を考えるのに、何の役にも立たないことは多くの人達が経験している」と従来の研究を批判している。さらに上島は、「これまでの古文書の料紙論は、古文書学の概説書のいわば"枕詞"として置かれていたが、本論としての料紙論ではなかったといったら言い過ぎであろうか。そこで、古文書の料紙研究にはこれまでのものとは別の方法・考え方が必要ではなかろうか」として、黒板勝美以来の古文書料紙研究を文献史料中心の料紙研究として位置づけ、これを弊害として避け、古文書原本調査を主体とした研究法を探求していったのであった。

この上島の文献史料中心の料紙研究、黒板勝美・伊木寿一・伊地知鉄男・中村直勝・田中稔・小野晃嗣・寿岳文章などの料紙論に対する批判に対し、評価に正当性が見受けられないと感じた富田正弘が従来の研究史を振り返り、何が明らかにされ、何が足りないのかを正当に評価し、上島に対する評価を試みて、これからの研究課題提示した論文を発表している(富田2011、2015)。

本章では、富田が和紙研究一般ではなく、前近代の古文書料紙研究、古文書的働きを少なからず持ち合わせている古文献の料紙も含めた研究をリストアップし、検討を加えた料紙論の変遷を紹介しているため、富田の総括とあわせて、湯山賢一・富田正弘らが文化財修復技術研究者の増田勝彦、製紙技術研究者の大川昭典の協力を得て進めてきた共同研究を中心に研究史としてまとめようと思う。なお上島は、富田の論文発表後に『日本史史料研究会研究叢書9-1中世の紙―アーカイブズ学としての料紙研究』(2011)を出し、若干の修正を加えているので、これを上島の古文書料紙論として対象としたい。

2.富田正弘による料紙論総括:黒板勝美

まず、富田が注目したのは黒板勝美である。黒板は、100年以上前に学位論文で、古文書研究における料紙研究の重要性を説き、その研究調査の方法をすでに提案している。方法でいえば、原本の調査が必要なこと、顕微鏡も使わなければならないということも提案している。さらに『更訂国史の研究』(黒板1931)では、

(古文書の料紙は)先ずその原料、製法、大小、厚薄、粗密等、紙の品質に多くの種類があるのみならず、時代によって変遷があり、地方に於ける特産もあって、その種類は実に多数に上っている。その如何なる種類の紙が如何なる古文書に用いられているかということ、即ち古文書の種類によって紙の品質が異なっている所以を研究するのは、古文書学における主なる研究の一である。これは文献と実例とから帰納して来なければその成果が得られない

と述べ、古文書の種類とその料紙の品質との相関関係を明らかにすることが古文書学にとって重要であると指摘している。そして文献による考察と文書原本の実例調査による考察の二方法を提示し、具体的に詔勅と麻紙、綸旨・口宣案と宿紙、天皇院宮摂政関白の書状と檀紙、中流以下の公家の書状と凡紙(普通の楮紙)、寺社の願文・勧進帳と斐紙(雁皮紙)、などの相関関係を指摘の指摘と原本調査の必要性を説いている。

黒板は東京帝国大学での1921・1922年の古文書学概論の講義録「古文書学概論」を『虚心文集』第5(黒板1941)に収録され、「第一部記録古文書の研究 第一 材料」のうち「紙」の項に古文書料紙の種類としては、麻紙・穀紙(楮紙)・檀紙・斐紙・宿紙・杉原紙・奉書紙・引合の8種類のほか地方産紙として美濃紙・土佐紙・奈良紙・修善寺紙をあげ、その性質と使用時期について述べているという。富田は、

とし、さらに、

と評し、黒板の古文書学上における料紙に関する問題意識が高かったことを記している。

3.富田正弘による料紙論総括:伊木寿一

次に黒板の料紙論を継承し展開したとして、伊木寿一をあげる。富田は、「『日本古文書学』(伊木1930)の材料の項で、料紙の種類は、麻紙・穀紙・斐紙・檀紙・引合・杉原紙・奉書紙・宿紙・半紙の9種をあげ説明を加える。これは黒板があげる8種に「半紙」を加えたものであって、黒板の分類を踏襲している」と評している。また、「この9種は主要なものであり、その他にも修善寺紙・美濃紙(直紙・書院紙等)・高野紙・吉野紙・西の内・程村・典具帖が加えられるが、江戸時代に展開した産地紙の名称を列挙しただけにすぎず、体系的な料紙分類を目的としていない。その点では伊木の研究姿勢は黒板の料紙論提唱の意図から少し後退しているように見える」という。「麻紙・穀紙・檀紙の原料については黒板と同見解であるが、斐紙については三椏類の樺(カニハ)であるとし、斐紙(雁皮)と三椏紙とが区別されてない。そのため修善寺紙を三椏紙の特徴である簀の目のある紙と説明しながらも原料を三椏としていることが見抜けていない」が、「薄様・鳥子・厚様・中葉・間ニ合・打曇・油斐紙などがあること」、「その用途として平安時代以降の写経・歌書・願文・戒牒、あるいは南北朝以降の将軍武将の内書・直書、上流階級の書状、軍事機密文書、江戸時代には武術その他の印可状などに用いた」とする点については、「ただ平安時代以降の写経・歌書・願文・戒牒は斐紙もないわけではないが、その多くは、後年、増田勝彦・大川昭典(1983)によって明らかにされた楮打紙であることは知る由もない」と評している。

「檀紙・引合がマユミを原料とするという点では黒板と同様である」ことを指摘する。檀紙は、「松皮紙ともいい、楮紙よりも厚くて大きくて皺文があり、色は淡褐色か白色である」「平安時代の物語にみられる陸奥紙や繭紙も同様である」といい、「奈良時代以降、桃山期・江戸時代の大高檀紙までを一貫してマユミを材料とした皺のある紙と考えていた」こと、「大きさによって大高・中高・小高の別があり、その皺文の高さ・大きさも大中小の区別がある」とするが、「高とは縦寸法に応じて大・中・少を示すのであって、皺の高さとは無関係である」と正している。伊木は「用途は将軍・武将・秀吉・家康等の武家文書にも使われている」との見解を示したが、富田の見解は、「白色とするのは檀紙でよいとしても、淡褐色であるのは檀紙ではなく、強杉原の可能性が高い」。

さらに引合は、「祝儀の際に使用されるほか、下文・院宣・令旨・将軍家御教書・御内書に使用されたとする」が、これに対して富田は、「院宣・令旨・御内書等にはともかく、下文・将軍家御教書の公文書にあまり用いられていない」との見解を示している。奉書紙は、「檀紙の皺のないものか、杉原紙を厚く漉いたものかと言っており、材料がマユミなのかコウゾなのか決めかねている」と推測し、回答を保留していると評している。用途としては、「室町幕府の奉行衆の奉書」とし、黒板の「江戸幕府の老中奉書に使用される紙」との見解とは異なるという。これに対し富田は、「室町幕府奉行人奉書は室町時代の杉原紙である。これが"奉書の紙"という意味で奉書紙と呼ばれたのは文明年間から見られるが、紙質を示す分類名称になるのは江戸時代に下がる」と訂正する。杉原紙は、「紙質の粗末で安価な楮紙であるとし、武家ないし庶民の紙」であり、「最近のものは糊をいれたものがある」という。これに対し富田は、「杉原紙や檀紙に米粉を入れるのは、平安時代から見られるので、近年に始まったものではない」としている。伊木は、また「杉原紙の一種に漉込という紙があり、鬼杉原あるいは十帖紙ともいう」とし、「半紙は杉原紙の半分の紙で、江戸時代に多く産出されるようになるとし、中流以下の書状・帳簿類など万般にもちいられた」と簡単に説明するに止まる。宿紙は、「供養経文や天皇文書の綸旨・口宣案、忌中文書に使用される」という。これについて富田は、「綸旨・口宣案は天皇の命を伝える文書ではあるが、奉行や史が書く文書であって、天皇文書ではない。」「蔵人が使用したに過ぎないから、天皇が出す文書に宿紙を用いた訳ではない」としている。

このように伊木の料紙論を概観した上で、富田は、「伊木の料紙論は、黒板の提案に沿い、紙の種類ごとに紙質の特徴と用途をより詳しく述べようと意図していることは間違いない。しかし、その内容は一部原本に基づく見解も見られるが、多くは文献史料のみに拠ったことは否めず、種々間違った解釈も少なくない」とし、分類体系としての物足りなさを示すのである。

富田は、伊木の後を担う概説書として、相田二郎『日本の古文書学』上下(1949)と佐藤進一『古文書学入門』(1971)をあげ、両書には料紙論について言及がなされておらず、代わって古文書の様式分類論・様式変遷論を大きく前進させたものであり、いまもなお最良の入門書・手引書として、十分な恩恵を受けている研究書であるため、料紙論まで要求すべきものではないと評している。

4.富田正弘による料紙論総括:中村直勝・伊地知鉄男

次に中村直勝の料紙論についてあげる。中村は1971年から77年にかけて詳述した『日本古文書学』で、料紙について触れるが、懐疑的に書き留めたものとなっている。古文書に使った紙の名称は文献上の何に当たるかという決定は下しようがなく、和紙の名称と実物とを結びつけることはほとんど不可能かもしれないとしている。したがって、中村の料紙に関する所論は原本観察と文献にもとづいたものとなると、富田は理解する。

また、中村は、「紙の判別が難しいからと言って、それができないのならば古文書の真偽を区別することができない。何とかしてできるように紙に関することを可能なだけ知る必要がある」として、その知識を披露している。富田は、これに対して、「中村にとって料紙研究は参考までなのである。だから料紙論をやらなければという気負いはなく、自由に書き放っている感じである。面白いのは、文献に出てくる紙の多様な名称を分類整理しているところである」と評している。

次いで、富田は以下のように中村の料紙分類を披露している。

・品質による名称‐上紙・中紙・下紙・凡紙・麁紙・疏紙・荒紙

・厚薄による名称‐厚紙(厚様)・薄紙(薄様)

・原料による名称‐麻紙・布紙・檀紙(引合紙)・穀紙・斐紙・雁皮紙・三椏紙・(鳥子)・楮紙・藁紙・糊入紙

・製法による名称‐熟紙・生紙・打紙・揉み紙・壇紙・砂子紙

・染色による名称‐色紙・黄紙・浅緑紙・赤紙・縹紙・紫紙・紅紙・五色紙・紺紙・絵下紙・打曇紙・宿紙(薄墨紙)

・用法による名称‐綸旨紙・奉書紙・薬袋紙・起請文紙・経紙・襖紙・堺紙・傘紙・(高野紙)・熨斗紙・水引紙

・産地による名称‐美濃紙・土佐半紙・陸奥紙・杉原半紙・吉野紙・越前奉書・高野紙・西ノ内紙・紙屋川紙・西洞院紙

この分類に対して富田は、「多元的な分類の提唱は料紙論の進歩にとって重要な指摘であるが、ただここで中村が行っている分類基準ごとの例示は思いつき的に列挙したものであり、列挙された料紙の区別が説明されない以上、もう一練りも二練りもしないと料紙論に昇華しないであろう」と評している。さらに富田は、中村が分類した紙の名称について見ていく。「日本国内で生産される紙は麻紙・斐紙・檀紙の3種がある。楮は基本的な材料で名称はカミ草に由来とし、奈良時代には穀紙といった。楮の代用として梶を用いることもあり、これを梶紙といった」とし、「麻紙と穀紙・梶紙との関係についての説明はないが、これらは一括できる同系統の材料で造られている認識で、紙面が白く多少滲みやすい紙を一括したのかもしれない」と推測する。

斐紙については、「雁皮と三椏を区別しない伊木と同意見である。黄色っぽいすべすべした紙面の紙を一括したのかもしれない」という。「檀紙は黒板・伊木と同様にマユミを原料とした、厚みのある紙で、目録・免許状・提示用・回章に用いた」とし、富田は、中村がとらえる檀紙が、「厚く紙面に皺のある紙を一括したものであろう」「材料による分類としては、明らかな間違いではあるが、これを紙面の状態から受ける感じによる分類とすれば、料紙論としての有効性が出てくるかもしれない」と評している。

中村は中国の紙についても触れており、「ふるわた(古棉)を漉き上げた前漢の紙、樹膚・麻頭・弊布・魚網から作った後漢の蔡倫紙、敦煌経や北魏経の黄紙、唐代の穀紙や装飾紙、宋版一切経などに使われた竹紙、加工紙としての蝋箋、明代の金彩粉箋・五彩箋・蝋箋、青檀を材料とした清代の宣紙など」を紹介する。富田は、中村の料紙分類は、「和紙各説として、美濃紙。杉原紙・奉書紙・肌吉紙、さらには江戸時代の紙・加工紙・起請文紙など気の赴くまま叙述していく」とし、「分類というよりはランダムな紹介」であると指摘する。

次に、国文学者の伊地知鉄男の料紙論(伊地知1966)について述べている。富田は伊地知の料紙論は書誌学からする見解とした上で、まず、「中国における紙の発明・改良、日本への伝来、奈良時代に正倉院に伝わる豊富な遺品について紹介する。そこから、奈良時代の料紙の原料としては、麻・布(綿)・穀(楮)・檀(楡)・楸・藁など多様であった」とする。「和紙を原料から見てその種類を大きく楮紙系統と斐紙系統に分ける。楮紙系統としては麻紙と穀紙・楮紙・宿紙がある。斐紙系統としては斐紙と三椏紙がある」、油紙・竹紙もこれに含めるという。「楮紙系統は白く柔軟な紙、斐紙系統は黄色っぽい滑らかな紙であることから一括されたと思われる」が、「マユミを原料とする檀紙については、大きな分類から除外し、楮紙のうちの一つの種類とする。」

斐紙と三椏については伊木・中村と異なり、「明確に区別している」と富田は見ている。「麻紙・楮紙・斐紙・三椏紙の紙質の特徴、製法の違いによる細分類、用途などについて言及」する。「麻紙は、使い古した麻布・麻屑を砕いて漉いたもので、繊維は比較的かたく、薄漉きには不便であったが、肌理も細かく強く、耐久性に富んでいたため、経典など写経用として使用されている」という。伊地知の麻紙については、富田は「耐久性に富むとは何と比べてなのか、楮紙・斐紙・三椏紙と比べた場合、明らかに麻紙は弱い」と評価する。

伊地知による楮紙・斐紙・三椏紙の分類は、「楮紙は、繊維があらく、紙面に光沢がなく、柔粗な紙質で、墨が滲む欠点がある」とし、「平安時代以後の畳紙・陸奥紙・檀紙・奉書、室町時代の杉原紙などがあり、文書類に用いられた」ものとする。「斐紙は、繊維が細かく強靭で、肌理が細かく滑らかで光沢がある」もので、「薄斐紙・斐厚紙の二種があって、平安以来の薄斐紙を薄様、室町時代の厚手を鳥子・強紙、江戸時代には雁皮と称した」とする。斐厚紙は「奈良・平安時代に写経・宣命・位記、歌書・物語の草紙類の帖、中世以降は色紙・短冊・連歌懐紙・その他の冊子用紙に用いられ、薄斐紙は和歌贈答の重ね紙・影写用紙として使用された」という。さらに三椏は、「江戸中期から製造され始め、繊維が太く短いが純白で滑らかな肌理であるとし、賞状・紙幣など近代における用途が示されている」とする。富田は、伊地知の述べる斐紙について、「述べられている諸用途の書籍典籍には斐紙も少なくないが、それ以上に楮紙の打紙が用いられている例が圧倒的に多いから、その叙述は大幅な書換えが必要となろう」と評している。なお、打紙に対する富田の評価は、大川・増田(1983)の論に拠っている。

伊地知の三椏紙の解釈に対しては、江戸時代における用途についての説明がないこと、池田寿の研究(2010)によって三椏紙が奈良時代からつくられていること、中世文書料紙としてその利用が認められることが明らかとなっており、伊地知の見解を否定している。さらに、伊地知による楮紙系統・斐紙系統の分類は紙面の風合いによるもので、中村の分類に類似するが、黒板・伊木の研究に次ぐ課題としては、檀紙・杉原紙・奉書紙等の紙質に対する明確な説明が必要であり、不十分であるという。なお、伊地知は加工紙・装飾紙についても言及しており、書籍・典籍まで視野に入れた分類であることが明らかとなった。

5.富田正弘による料紙論総括:小野晃嗣・寿岳文章

次に富田は、古文書研究が様式論・様式変遷論に言及し古文書料紙研究が低迷していた頃、古文書学界における古文書料紙論に大きな影響を与えた小野晃嗣・寿岳文章の和紙に関する所論、特に古文書料紙論に関連する叙述について検討を加えている。

富田は、小野の著書である『日本産業発達史の研究』(1941)に掲載する「中世に於ける製紙業と紙産業」という論文をあげており、本節では小野が取り上げている楮紙系統の檀紙・杉原紙・美濃紙・奉書紙、斐紙系統の鳥子について見ていく。

まず、小野は中世における公的文書の料紙は檀紙・杉原紙であるとする。檀紙は禁裏・将軍家の公用紙とされ、中世を通じてその紙質・大きさが異なるとする。鎌倉時代には天地寸法の長い高檀紙が、南北朝時代には大高・小高の区別がある。産地は室町前期までは讃岐、その後備中になるという。杉原紙は平安時代後期より播磨国杉原庄で始められ、鎌倉時代より武家の公用紙用いられ、鎌倉後期から寺院において版経の用紙、南北朝以降公家の公用紙に用いられたとしている。

これに対して富田は、「鎌倉時代の将軍家下文・下知状の紙はどうみても檀紙であり、杉原紙ではない。」とする。「小野が引用する『書札作法抄』などの史料を見ても鎌倉時代では武家の書札つまり私信に用いられたのであり、武家の公用文書になるのは南北朝・室町期とすべき」と述べている。一方の小野は、杉原の紙質について、『好古小録』の説により、板漉きで簀の目がないものであるといい、普通の杉原紙のほかに強杉原があるという。杉原紙の主産地は中世を通じて播磨国であり、中世末には周防・加賀・石見・越後・備中など地方産の紙が現れるという。

次に小野は、中世の公用文書料紙以外の日常の料紙―美濃紙・鳥子・奈良紙があるという。美濃紙は、室町時代の文明年間(1469~87)以降史料に散見する美濃国産の紙の一般名称で、森下・薄紙・薄白・天久常・雑紙・中折・白河等の紙種がある。厚手の紙は草紙等の料紙、扇紙・障子紙等に用いられた強靭な紙であるとしている。これに対して富田は、「しかし、美濃紙が他国でも生産されるようになり、特定の紙質を持った分類名称となるのはいつかについては言及されていない」と反論する。

小野は、鳥子は雁皮を材料とするが、古代の斐紙・美紙の中世的な名称であり、鎌倉時代末に初見し、室町時代の文明年間以降史料に頻繁に現れ、薄いものを薄様、厚いものを厚様、模様を装飾した打曇等の種類があるとしている。良質堅牢で高価なため、その流布は貴顕の間のみであったとされ、色紙・和歌集・写経・贈答に用いられたとする。また本来は書札様料紙ではないが、便宜的に御内書・門跡の書状・大名感状、下文にも使用されるという。

なお、奈良紙は大和国興田庄・柳原・十三郷・五位庄等の大和平野南部を産地とし、興福寺大乗院などから京都の公家武家へ献上され、禁裏の女房達が"やわやわ"と呼んでいた紙である。薄手の紙で酒拭紙としても使用され、模様入りなど風流なものがあったとされる。吉野紙も同様なものであり、近世に奈良紙にとって代わるといい、古文書料紙には用いられないとする。ともに室町時代から見られるようになる。

そのほかの地方産紙として、小野は但馬紙・修善寺紙・甲州繭紙・藁檀紙・市川大門肌吉・紀伊紙・高野紙・土佐仙過・阿波苦参紙・石見紙等を取り上げ、間似合紙についても言及する。間似合紙は大面積の紙で、障壁画・掛物・絵巻物の料紙とされる。『和漢三才図会』では半間の尺に間に合うことから名付けられたとされる。屛風などの料紙があり、比較的強靭さが必要とされ、鳥子が用いられた。近世では縦1尺2寸、横2尺1寸から3尺3寸5分ほどであったという。摂津名塩・和泉港村産は天子鳥子といい、泥土を混入したが、越前産間似合はまったく土を入れないという。奉書紙は、越前国五箇郷で漉いていた御教書紙が中世末から近世初頭にかけて奉書紙となったとされる。御教書紙は御教書杉原などとも言われ、杉原紙の一種で良質のものである。そして元和年間(1615~24)以前には江戸幕府の公的料紙として採用されるようになったとする。史料上の初見は、元亀4年(1573)とするが、この頃三田村家が織田信長に奉書紙の上進を約束しているという。奉書紙の紙質までには踏み込んでいないが近世に公用紙となった杉原紙系統の料紙として位置づけている。小野の論では、近世の大高檀紙や近世の公用紙としての美濃紙についての言及はない。

富田は小野の所論に対して、「料紙の名称が史料的にいつからいつまで現れ、主要な産地はどこかという点に関心が向けられ、その紙の紙質がどのようなものであるのかの叙述は少ない。紙の生産流通を主題とし、文献史料に重心を置いた研究であるから、そこまで期待はしていけないのであろう」と評している。

次に寿岳文章の料紙論に触れる。寿岳は戦前・戦後を通じて和紙に関する総合的研究を重ね、その研究成果を『日本歴史叢書 日本の紙』(1967)にまとめている。この本に対して富田は、「日本の紙に関する歴史的展開について本格的に叙述した最初の書であり、今なおこれを超える著作は現れていない。したがって古文書料紙論を志す我々としても、この著作から学ぶべきことは多大である」と称賛する。また「正倉院文書他原本、柳井家等の古紙コレクションの調査や前近代から続く紙漉き場の実地踏査等を行っているから、これらの知見を踏まえた叙述であると思われるが、多くは古文献の史料に基づくものとなっている」という。

まず古代の紙について寿岳は、正倉院文書所収の料紙名称をすべて抽出し、多元的に分類している。分類は以下の通りである。(1)成紙の原質となった材料を示すもの、(2)産地を示すもの、(3)色相を示すもの、(4)色相を造りあげた染料を示すもの、(5)形状・長短を示すもの、(6)用途を示すもの、(7)品質を示すもの、(8)加工の道程を示すもの。

富田は、この分類には中村直勝の分類法と共通するところがあるという。「(1)の原料から分類すると、楮紙(穀紙)・斐紙・麻紙・檀紙・竹幕紙・杜仲紙・楡紙・波和良紙・真弓紙などがあるという。このうち檀紙・真弓紙は同じもので、マユミの繊維を原料とした紙としている。平安時代の檀紙はこれとは別で、コウゾを原料とする一つの細分類に属する紙であるとする。竹幕紙は竹紙のことであるという。杜仲紙はツルマサキ、波和良紙は稲わらを原料としたものである」という。

寿岳は、平安時代に入ると大同年間(806~10)に図書寮別所として紙屋院が設置され、公用紙を抄紙したが、11世紀末には漉返紙である宿紙のみ抄紙(紙漉き)するようになり、口宣案や綸旨の料紙に利用される。これに対して、地方産の陸奥紙などが商人等によって京都に持ち込まれ公用紙にとって代わるようになる。この陸奥紙は、「光沢のある、ふくよかな感じの、やや厚手の紙」である檀紙であり、コウゾを原料とするものであるとする。陸奥は弓を作る真弓の産地であり、真弓との密接な関係がある。陸奥紙は真弓紙であり、真弓は檀とも書かれ、陸奥紙が檀紙と言われるようになったとして、陸奥紙と檀紙は同義語であると論じたのである。

これに対して富田は、「陸奥紙がコウゾを原料とした檀紙であるとする説は、鎌倉時代以降の檀紙の遺品と考え合わせて肯けるものであるが、陸奥=真弓=檀という一種の連想から陸奥紙が檀紙と呼ばれたというのは説得のある説明ではない。とはいえ、黒板・伊木らは鎌倉時代以後も檀紙はマユミから造られたと考えていたのを、平安時代以降の檀紙は、コウゾを原料とするというように訂正した功績は大きい」と評している。

富田はまた、寿岳による檀紙・引合、杉原紙、美濃紙、斐紙、修善寺紙・奈良紙、奉書紙に対する説明の検討を行っている。陸奥の特産であった陸奥紙=檀紙は、平安時代後期以降、ほかの地方でも抄紙されるようになる。そして陸奥檀紙が鎌倉後期頃に衰退し、代わって讃岐が主たる産地となるが、室町中期以降は備中に代わって有力な産地となり、中世の檀紙は「厚様陸奥紙の流れに沿って、自己を特殊化していく」とし、いくつかの檀紙の特徴を説明する。

(1)南北朝期の義堂周信『空華集』にみえる蠒紙は檀紙の根拠として「繭に似た紙」という性質を持っている。

(2)室町初期に鮮于枢が元に持ち帰った松皮紙は、「平潤緻密でない男性的な紙面で松皮を連想させる」もので、これが大高檀紙であるとする。元和年間の『居諸集』にみえる蛮紙も松皮紙と同様の檀紙であるとする。

(3)備中柳井家の元亀・天正期(1570~92)の古制檀紙は、室町時代中期の檀紙の面影を伝えているとし、「十分に叩解された良質の楮を原料とし、一見繭のような生地と光沢をもつ堂々たる風格の厚紙」とする。また「分厚く簀目も刷毛目あとも荒々しく、いかにも群雄割拠時代を想わせる野武士的な力強さを持つ」板干しの紙であるものと『蹇驢嘶余』にある「板に貼って乾かさず、縄に掛けて乾かし、朝露にあて、皺の寄りたるを少し打つ」とする「吊り干し」の方法によるもの。

(4)紙面に「技巧的な皺文が現れる」のは元禄年間(1688~1703)以降であり、それ以前には人工的な皺文はない。

(5)近代の檀紙は「菱形の皺文のある、ももけやすい、奉書をやや堅く引き締めたような紙」であるとする。

上記の寿岳が述べた中世以降の檀紙のイメージについて、富田は「これらの檀紙はその時代変遷を示すものであるが、その系譜関係の厳密な検討を行うに至っていない」とし、「系譜関係を明らかにするには理工系研究者との共同研究を必要とする」という。また「寿岳がその系譜を明確に出来なかったのもやむを得ないことで」あり「いわば研究段階の制限があったと言わざるを得ない」と述べるも、「檀紙の時代的変遷を意識し、檀紙の多様性を提示した功績は大きい」と評している。

富田は寿岳の檀紙論について検討している。寿岳は、「檀紙は鎌倉後期に高檀紙が現れ、南北朝期には大高檀紙との区別ができるとし、大高・小高の別は皺の種類や品質の上下をいうのではなく、全く紙の大きさをいうに過ぎない。近世には大鷹・小鷹と表記されることが多くなるが、高あるいは鷹は「タケタカ」を示すものとして変わらない」という。また大高檀紙の用途については、「公家や僧侶の公的用紙と考えているが、武家の公用紙としては杉原紙である」という。この論について富田は、ここには「備中柳井家の檀紙寸法が示されているが、中世の高檀紙との比較は行われていない」という。「室町将軍家文書の高檀紙あるいは大高檀紙の高さと豊臣秀吉および徳川将軍家文書の大高檀紙の高さには10㎝以上の差があり、同じ大高檀紙と呼ばれていても、これらの間には大きな性質の違いがあり、別種の紙と捉えた方が分類としては都合よく説明できる」という。用途については「鎌倉将軍下文・幕府下知状や室町将軍御判御教書・幕府下知状は高檀紙または強杉原を用いている」ため、寿岳の指摘を否定している。その上で、「幕府奉行人奉書などには米粉の大量に入った杉原紙を使うようになるが、杉原紙は武家公用紙の主流ではない」述べ、この時代の伝存文書の原本調査の欠如が弱点となっていることを指摘している。

次に檀紙の一種である引合について、寿岳は、「高檀紙同じ鎌倉後期に初見するが、室町時代には特殊化し別物になったという。別種となった引合の紙質は杉原紙に近かったとする。杉原紙はのちに米粉を大量に入れて一見のちの奉書紙のような風合いになるといっているから、引合を非常に良質の紙」として考えていたことから、富田は引合を系譜論的に見ていることに注目している。

寿岳の杉原についての解釈に触れる。寿岳は、「平安時代後期に播磨国杉原庄で漉き始められ、公家の写経料紙等に用いられたが、その品質が低下したため、鎌倉時代では専ら武士らによって文書料紙として用いられていった。そして鎌倉末期に武士が京都に進出するようになり、公家文化と武士文化の融合を背景に公武の公用紙に使用されるようになる。近世には、杉原紙は色を白くするために米粉を加えるようになり、糊入れとも呼ばれるようになる。これに対して中世の杉原紙は糊を入れず、檀紙や引合の面影を残している」とする。これに対して富田は、「このような杉原のイメージは、文献史料を観念的に解釈したものに過ぎず、文書原本に徴して考えた場合、到底受け入れることはできない」といい、杉原紙の遺品(伝来文書)を調査した場合、「平安時代後期から既に米粉(米糊ではない)が填料として加えられており、江戸時代に初めて入れるようになった訳ではない。」「また、室町幕府奉行人奉書の料紙に典型的に見られるような大量の米粉が添加された紙がそうであるように、杉原紙は中世に於いても米粉を入れることによってそれなりの良質化を図っていたとみることができる」という。富田は原本調査の確認と料紙の成分観察によって成し得るとし、文献の解釈だけでは限界があることを示唆するのである。

あわせて富田は、寿岳の藤貞幹『好古小録』記載の「板ズキの杉原紙」の解釈についてふれ、「寿岳はこれを永享年間(1429~41)に現れる強杉原・鬼杉原のことであり」、「尋常杉原と区別された厚手の杉原紙という解釈である」と推測し、「杉原紙の一種・杉原紙の範疇のうちという認識である」とする。「しかし、この料紙は文書料紙論からすれば、室町期の足利義満の御判御教書に用いられる重要な公文書の料紙でもある。そのことから考えても、強杉原は杉原紙の系列からでたものの、杉原紙から独立した楮紙の細分類の一つの紙種」として考えるべきという。

富田は寿岳の美濃紙について、古代以来の美濃国産紙の総称で、草紙本料紙の厚美濃紙、傘紙にも用いられた森下紙、米粉を混じて白くした薄手の薄白、漆濾しなどに用いた典具帖紙、低廉な日常使いの雑紙である白河など多彩な種類の紙であると指摘する。さらに文書料紙論からの意見を提示している。「美濃紙といえば、近世において幕藩役所文書や地方・町方文書に使用された公用紙であり、白河などの雑紙から良質化していった中厚で米粉を含まない強靭な料紙のこと」で、寿岳は「楮紙の細分類の一つの紙種として概念化する考えはないようである」という。

次に、寿岳のガンピを原料とする斐紙系統の料紙論に注目する。寿岳は、鳥子について、「嘉暦年間(1326~29)に文献史料に初出し、鳥卵の色相を持ち、肌滑らかで、堅く、紙王と呼ばれた紙である。引合と同格の公的用紙であった」と述べる。富田は、引合・鳥子は公的な用紙ではなく、公的用紙の高檀紙や強杉原の応急時の代用として用いられた料紙であるという。また、鳥子は特殊用途として禁制・軍勢催促状等の公文書や戦国期の武将の書状などに用いられ、さらに上層階級の書状料紙であった引合の代用としての用法もあったという。

寿岳は、斐紙系統の紙名として『日葡辞書』から薄様・厚様・打曇・雁皮・鳥子・間似合を抽出し説明している。薄様・厚様は鳥子の薄いものと厚いもの、打曇は斐紙の装飾紙、鳥子は斐紙の別称、雁皮については説明がない。間似合は大型の鳥子で、半間の間尺に合ったもので、掛物・襖絵・絵巻物に用いられたという。この間似合は粗悪な泥入りの漉返しである泥間似合とは異なる。装飾紙の打曇は鳥子の上下に青と紫の雲頭を漉き重ねたもので、色紙・短冊に用いられた。そのほか、飛雲・水玉・墨流などの技法で造られる装飾紙があるという。この点について富田は、「斐紙の細分類を体系的に説明している」と評価している。

そのほか、寿岳は、修善寺紙について言及しており、修善寺紙は室町中期以降江戸初期に至るまで少なからず散見するとし、室町中期のものは薄紅色を呈し、近世のものは簀目があったという。これらの原料は伊豆に多いサクラガンピであると説明する。寿岳はまた、近世に入ってからの紙種として奉書紙を取り上げ論じている。

奉書紙は、『尋憲記』元亀4年(1573)に越前にて「奉書かみ」を購入した記事を初見とするが、越前で守護斯波家に奉書の紙を納めていたという三田村家が、その後織田・豊臣・徳川の「御用紙漉立工的地位」を確保し、奉書紙を納入するようになったという。寿岳は、奉書紙を杉原紙の系譜を引く近世を代表とする紙ととらえ、コウゾを原料とした堅硬で純白、肌濃く皺がない紙とする。大広奉書・御前広奉書・大(本政)奉書・中(相政)奉書・小(上判)奉書の別があり、大きさが異なるという。

富田は、こうした寿岳の奉書の所論に対し、「杉原の系譜を引くというのは小野晃嗣の見解と同じであるが」、その根拠については杉原の良質化にあるとしか述べていないという。「寿岳は近世の糊入れという杉原紙を質の悪い杉原紙と捉えているから良質の紙とする奉書紙に米粉が大量に添加されているとは思いもよらないこと」とし、さらに「近代になって岩野市兵衛が越前奉書を白土入りに変えてしまったため、近世の米入り奉書紙が分からなくなった」という。また「奉書紙が杉原紙の系譜を引く紙であるのは、室町幕府奉行人奉書等の文書料紙に見受けられる米粉を大量に添加した杉原紙を良質化し厚く大きくしたものである。この点から杉原紙の系譜を引くと言える」と述べる。

富田はまた、寿岳が近世の紙として「大高檀紙」を取り上げていないといい、中世の檀紙のなかで、檀紙の丈の高いものを大高檀紙とし、江戸時代の大高檀紙もこの範疇でとらえていると考えているが、近世の文書料紙論から言えば、最上級の文書料紙は将軍の判物・朱印状に用いられる大高檀紙であって、老中奉書に用いられる奉書紙はその下の紙となる。この点については見直しが必要と考えている。

富田は、寿岳の和紙に関する所論に対し、「古文書料紙論から見て最も評価すべきところは、小野の所論にもうかがわれることではあるが、料紙の系譜的な観点が含まれているという点」にあるとし、系譜的観点が含まれている理由は、文献史料の叙述よることが大きい要因であるとの見解を示している。また、「寿岳らがどれほど意識的に系譜論を行ったかは疑問としなければならない」が、「寿岳の所論を文書料紙論の立場のみで批判するのは、その業績を不当に評価することになる」といい、「まだまだ寿岳の研究成果から学ばなければならない面が多々ある」という。だが反面、寿岳の研究方法として、文書等原本の時系列調査ならびに料紙成分の科学的調査の弱さから、「物足らなさを感じる」と評し、「これらの方法的欠陥の克服はのちの研究者に残された課題である」と述べている。

6.富田正弘による料紙論総括:田中稔・上島有

富田は、黒板から寿岳までの料紙研究は、文献史料による研究がその中心をなしてきたことは否定できず、この研究法によるのみの研究では手詰まりであったという。この時期に現れた論文が、田中稔「紙・布帛・竹木」(1967)と上島有「中世の檀紙と御判御教書」(1978)である。田中は国立奈良文化研究所・国立歴史民俗博物館に籍を置き、多くの古文書・書籍・典籍の原本調査に従事した研究者であり、上島は京都府立総合資料館において東寺百合文書の整理調査を担当し、大学へ転出後は各地の古文書原本調査を重ねてきた研究者である。両者はこれまでの研究者に比べてより現物の文書料紙に即した考察ができる研究者で、「出るべくして出てきた研究であり、両者の料紙論によって、やや停滞していた料紙論を打破したことに違いない」と述べている。

まず田中の文書料紙論全体を考察する。富田によると、田中は「範囲は古文書・書跡・典籍全般にわたり、時代は江戸時代が手薄ではあるが、一応奈良時代から江戸時代に及ぶ。料紙体系論の特徴は原料による分類と抄紙法・用途・産地による分類というもので」、「中村直勝や寿岳文章の分類に近似している」という。「原料による分類」は「麻紙・楮紙(穀紙)・斐紙(雁皮紙)・三椏紙・苦参紙の5種類」(藁葉紙も不明と断りながら種類に追加しているので6種類となるか)をあげる。苦参紙は『延喜式』にみられるが、実例は確認できず、ほかの4種類(藁葉紙を含むと5種類)が日本の紙の主要な紙ということになる。「ただし、麻紙は平安前期で生産されなくなり、三椏紙は江戸時代に生産されるようになる」、また「特に檀紙(マユミ紙)については確認できないとして排除する」という。三椏紙は前述した通り、奈良時代から抄紙されていること、中世文書料紙としてその利用が認められることがわかっている。檀紙(マユミ紙)は、奈良時代の遺品や文献史料、文化財復元紙実験でその存在が明らかとなっている。

田中の抄紙法・用途・産地による分類は、檀紙・引合・宿紙・杉原紙・奉書紙を対象とし、そのほかとしたものは、厚さによる分類、産地による分類、装飾料紙の種類をまとめたものである。富田は、田中の料紙体系論は二元的というよりも多元的様相を帯び、さらに抄紙法の時代的変遷論が加え、寿岳を除くほかの料紙研究者には見られなかった視点を目指した研究と解している。

次に田中の「原料による分類」の内容を検討する。富田によると、「麻紙は、主として奈良時代から平安時代前期にかけて作成使用されたが、その繊維がよく叩解されていて、緻密で落ち着いた上品な味わいを持つと(田中は)いうが、紙面に平滑さを欠いており、ざらざらとした触感を持つ。また『文字が書き難く』、経年劣化により裂け易い欠点を持つため、平安前期を過ぎると使用が急減するといわれており、写経等の典籍書写および詔書・勅書・宣命等に用いられた。遺品の中には麻紙に斐を混入し、繊維の分散性を高めて均一性をよくすることにより、表面が平滑で美しい麻紙を料紙としたものも見られる」という。麻紙の抄紙に雁皮を混入し、麻繊維の分散を高めて均一性をよくすることは、製紙化学の町田誠之がガンピの粘性効果を利用したもの(町田2001)としており、田中はこれを理解していたとみるべきである。

田中はまた、「楮(穀紙)はコウゾ・カジなどクワ科の喬木の樹皮繊維を原料とするが、コウゾが抄紙に優れるため専らこれを用い、和紙の多くはコウゾを主原料とするようになったという。美しさでは麻紙・斐紙が楮紙に勝るが、強度では楮紙が優れる」といい、古文書には純粋の楮紙を用いるが、経典・典籍の書写においては楮に雁皮を混ぜ漉きした料紙(斐交じり楮紙)を用いている。これは表面を平滑にし、紙を美しくし、筆を走りやすくするためだという。

一方、富田は、「最近の研究では斐交じり楮紙と従来考えられている料紙の多くは楮紙の打紙であったことが明らかとなっている」と提示した(大川・増田1983)。「田中のいう斐交り楮紙の例はないわけではないが、それほど多いものではない事が分かってきた。研究の現段階では、それが打紙であるかどうかは、顕微鏡観察で容易に識別できるようになっているが、田中の時代にはそのような研究方法はまだ確立されていなかった」と論じる。「斐紙(雁皮紙)は、各種の紙の中で最も平滑で美しく、透明度が高いために敷き写しに適して」おり、「奈良平安時代には強度を増すために楮を混ぜ漉きし、粘葉装の典籍に用いたが、鎌倉時代以降、純粋な斐紙の使用例が増加し、それが地卵の殻の色に似ているので鳥子と呼ばれた」ものである。「江戸時代になると、三椏を混ぜ漉きした斐紙、椏紙の鳥子風のものも鳥子と呼ばれ、現在では雁皮・三椏・楮の混ぜ漉き紙の名称に」なっている。したがって,文書への使用例は「室町時代中期以降の将軍御内書・武家直状・願文・請文・寄進状などである」という。

三椏紙については、田中は「ガンピと同じジンチョウゲ科のミツマタを原料とする三椏紙は、斐紙より透明度は低く、強度も劣るが、平滑な面を作ることができ、抄造も容易である」とし、「三椏の製作は17世紀後半以降のことで中世以前では使用されていない」とする。しかし富田は、「最近の研究では、三椏紙の使用は既に古代から見られるところであり、中世においても東国を中心に使用されている例が少なくない」という(池田2010)。

次に富田は、田中の抄紙法・用途・産地による分類による檀紙・引合・宿紙・杉原紙・奉書紙についての所論の検討を行った。原料の分類から見ると、宿紙を除いていずれも主として楮紙系統に属するものである。奈良時代のマユミ紙は存在が確認されないとして除外していることは、前述の通りである。平安時代の陸奥紙、鎌倉初期の檀紙・高檀紙は、原本に徴して検討しなければならないと意見を保留しつつも、檀紙の範疇のうちと考えていることは理解できるとする。田中は檀紙の皺文の付け方により次の類型に分類している。

(1)鎌倉中期以降の「簀目なりの横線凹凸文を持つ」檀紙

叩解度がやや粗く、手触りに硬さがあるというもの。太い萱簀で漉いた紙に自然についた皺。江戸時代以前では淡褐色を帯びている。

(2)江戸時代徳川綱吉の代まで「横線凹凸文を持つが後代になるほど白く光沢を増す」檀紙

(3)将軍綱吉以降の「縮緬状の凹凸文」を持つ檀紙

比較的格の低い寺社や武家に対する朱印状に用いられ始めるとするもの。縮緬状の皺とは、現在の紙漉き職人が行っているように、紙を乾燥させる際に紙床から紙を鋭角に剥ぎ取る方法で人工的に付けた皺。白くて叩解度が高く、手触りが柔らかいもの

(4)さらに時代が下り、「板押し横細凹凸文」を持つ檀紙

公式の文書には使用されず略式の文書に使用されたもの。

富田は、「これらの檀紙像は近世の大高檀紙をモデルに構築されているが、古代以来の檀紙を考えるのに近世の大高檀紙の類型だけでは捉えきれるものかどうか聊か疑問である」とし、「寿岳の提起した種々の檀紙像との徹底的な突合せを経た批判的検討が必要」と述べている。

田中は引合に関して、檀紙系統に属する料紙で皺のないものとし、院宣・御教書・下文等に用いたとする説、その初見の鎌倉後期には檀紙と引合は別物とされるが、室町後期は高檀紙でない厚手の檀紙を引合と称する説を紹介するだけであり、自身の意見は保留していると、富田は判断している。

田中は杉原紙を、平安時代末期に播磨国多可郡杉原で生産され、全国に拡大したが、特に武家においては書状用紙として使用された紙であるとする。しかし、武家の公文書料紙には杉原紙ではなく、鎌倉紙を用いていると室町初期の文献史料から説いている。この点では、「寿岳が鎌倉初期の杉原紙を武家の公用紙と捉えたのに対し、田中は正確に武家の書状用紙と捉えている」と富田は理解する。また田中は「杉原紙は檀紙や引合に比べて厚さの薄い紙で、格式もより低いものであるが、南北朝期には高檀紙の代わりに杉原紙をもちいることもあり、室町前期には強杉原や杉原檀紙といった格式の高い紙も抄紙するようになった」と述べており、これについて富田は「田中が伊木や寿岳と同様に強杉原を杉原の一種としてとらえている」という。

宿紙について、田中は「反故紙を漉き返した紙で、もとの紙の墨が完全に洗い流すことが不可能なため、その色は薄黒く鼠色を帯びており、その色をとって薄墨あるいは薄墨紙とも呼ばれ」、「平安時代末期以降、綸旨・口宣案の料紙として用いることに定められたため綸旨紙ともいい」、「図書寮紙屋院で漉いたため紙屋紙」ともする。これと関連して、『三代実録』仁和2年(886)10月29日条に、清和天皇女御藤原朝臣多美子は清和天皇崩御後、故人の書いた文書等を漉き返したものを写経料紙とし、法華経を書写して供養した記載がある。その記載にもとづくと、平安時代初期から故人の発給文書等を漉き返して供養経とする習慣はあったが、紙の希少性から再生処理を行えば漉き返して再利用することも可能であるため、一般的に漉き返しは行われたといい、仏典そのほかの典籍類にも実例があると述べている。

さらに、宿紙の用途は綸旨・口宣案、大間書の草案、ときには院宣に使用され、江戸時代の綸旨・口宣案には宿紙の代わりに墨染紙を使用することが一般的になるとされている。現存最古の綸旨である天喜2年(1054)後冷泉天皇綸旨(醍醐寺文書)は白紙であり、綸旨に宿紙を使用するのはこれ以降のこととしている。この綸旨の料紙に対して富田は、「管見の限りではこの料紙は漉き返し紙で、その色も非常に薄いが薄墨色であって宿紙と判断できる」と論じる。「宿紙は初期においては色が非常に薄く、時代が下がるにつれ色が濃くなっていくという傾向と合致をみる」という。

富田は、文書原本の調査から、墨色をほとんど脱色した漉き返し紙が文書料紙として多く存在することを提示し、このような漉き返し紙については、誰も料紙論の問題として取り上げることがなかったため、今後、宿紙を含めた括りの「漉き返し紙」という紙種が問題されるべきであると主張している。

次に、奉書紙は安土桃山時代頃から史料上に見受けられ、江戸時代には将軍の判物・朱印状は檀紙、老中奉書は奉書紙と截然とした区別が付けられていたとする。安土桃山時代以降の奉書紙はよく叩解された楮を使い、純白で緻密な美しい紙であるが、原料処理の面では「縮緬状皺文檀紙」と類似したところがあるという。富田は、顕微鏡を用いていないため、奉書紙に大量の米粉が添加されている紙ということに田中が気づいておらず、奉書が中世以前における檀紙・引合・厚紙等といかなる関連・系譜を持つのかという課題を残す結果となったと推察する。

田中は抄紙技術に関心が高く、自身の料紙論に抄紙技術の変遷を取り入れている。漉き方には溜漉き・流し漉きの二つがあり、奈良時代には溜漉きが行われていた。トロロアオイ等の粘剤(ネリ)を使用する方法が発明されると、漉桁内の繊維の動きが円滑になり、漉桁を前後に動かすことで捨て水を行い、素材の繊維に方向性を持たせて厚薄の斑を防ぐことが可能となった。この流し漉きの技法は平安時代初期であったとされている。田中によると、現存する各時代の紙を比較すると、各時代に共通する特徴が現れているという。奈良時代から平安時代初期の写経料紙をみると、麻紙・穀紙の繊維はよく叩解されている。これに対し、平安時代後期以降の写経料紙は全般的に叩解度がやや低く、長い繊維束が混じるという。また平安時代以前の料紙を透過して観察すると全面的にかなりの厚薄の斑が見受けられるとする。鎌倉時代以後の紙には厚薄の斑が少なく、より均質に漉かれた紙が多いという。これについては、鎌倉時代初期前後に抄紙技術の大きな変革によると推測している。

斐紙系統の紙については、14世紀初頭から純粋の斐紙が少なくなり、混合物もそれ以前とは異なるものが多いとされ、紙面の墨乗りが悪く、油のついた上に書いたように墨が弾いた部分が多く見受けられる。文書に使用される楮紙にも、南北朝時代後期から室町時代初期にかけて紙質の変化が見られ、多彩な料紙が出現してくる。田中は、この理由として室町期に産地名を冠する紙名が多くなることに関連があるのではないかと推論する。さらに、文書料紙の質が大きく変化する時期は江戸時代の寛文から宝暦年間(1661~81)を過ぎた頃といい、これ以後、漉き方がさらに斑のない均一なものになり、明治以降現代に至るまでにつくられている紙と大きな相違はないと述べる。鳥子系統の紙に三椏を使用すること、楮紙に泥を多量に混ぜて鳥子風に仕上げた「泥間似合」が出現すること、檀紙で、紙面に「縮緬状皺文」を付けたものが出現することは、現物を見る限りではこの頃であり、17世紀後半は製紙法上の大きな技術変革期と考えてよいのではと推論している。

この田中の論に対し、富田は、「文書料紙の表面観察からその料紙製作の時代を判定することは、古文書料紙論にとって重要な課題の一つである。その判断根拠が繊維の叩解・厚薄の斑・繊維束・墨乗り・混ぜ漉き・繊維の流れといったものであり、まだ十分な成果としてまとめ切れていない印象を受ける」と評している。

田中は、料紙の大きさ・縦横の比率による時代的変遷についても述べている。「写経料紙の一紙の長さについては、奈良時代から平安時代初期まではおおむね56cm前後で、時には51cm前後のものもあるが、これはやや少ない」とされている。しかし、「平安時代後期以降は51から52cm前後が普通で、55cmを超えることは稀であり、時代が降れば50cm以下のものが多く見られるようになる」。また文書料紙については、「平安時代の紙は縦の長さに比して横幅の大きいものが目立つ。院宣・御教書・書状・申状等に用いられるものの中には縦が約30cmで、横幅が55cmから56cm前後のものが数多く見られる」という。「鎌倉時代に入るとこのような院宣・書状に用いられる紙の寸法は縦がやや長く32から33cm前後になり、横幅は狭くなって通常長いものでも51から52cm前後に減ずるようになる」。さらに、「文書料紙の規格寸法は使用者の身分・格式によるところであるが、身分差による料紙寸法の相違は室町時代に入るとさらに顕著になり、格式の高い紙は大きいが、一般の文書料紙寸法は前代より小さくなる。しかしそれが一層截然たるものとなるのは安土桃山時代以降のことで、江戸時代になると朝廷・将軍の発給する文書と老中その他の奉書との寸法の相違はさらに拡大される」と指摘する。料紙寸法から、文書発給者地位格式を推測する手掛かりとすることを考えているのである。

最後に、上島有の料紙論である。

上島は、1976年に「南北朝時代の申状について」(『古文書研究』10)から料紙分類を始める。この時点では、実際の古文書料紙と中世に記録などに見られる料紙名称を直接的に結びつけるような段階ではないとする。そして検討の結果、(a)奉書系(泥入り)の料紙(奉書Ⅰ)・(b)檀紙・(c)奉書系(糊入または糊なし)の料紙(奉書Ⅱ)・(d)美濃系の料紙(美濃紙)(e)普通の楮紙の5分類とした。

上島は分類に用いた「奉書・美濃紙」は個別・具体的な「歴史的名称」ではなく、「奉書Ⅰ」という「歴史的名称」とは無関係の「もの」に即して分類した「抽象的な分類名」とする。

さらに上島は、10年余東寺百合文書の整理に従い、紙漉き場を巡って抄紙技術を学んだ結果、中世文書料紙について「大まかな分類」ができるようになったとして、「奉書Ⅰ・奉書Ⅱ・檀紙・奉書Ⅲ・美濃紙系・普通の料紙」という分類を「中世の檀紙と御判御教書」(『日本歴史』363、1978)で提示するのである。上島はその前年「まぼろしの紙檀紙」(『百万塔』44)においても料紙体系論を披露しているが、富田は上島のいうところの「奉書Ⅱ」と「奉書Ⅲ」を区別した本論文をもって、上島の料紙体系論の原型の完成とみている。

上島によると、

(a)奉書Ⅰの料紙 これは現在の和紙で最高と言われる福井県今立町大滝の人間国宝故岩野市兵衛氏(現在はその長男市郎氏)の手になる越前奉書に似ているが、それよりもさらに粉っぽくて柔らかい良質の楮紙である。越前奉書に現在白土を入れるのが普通であるが、白土の量は現在の越前奉書より多いようである。

(b)奉書Ⅱの料紙 この料紙の材料・製法の基本になるものは、おそらく(a)とほとんど変わらないと考えられるが、紙質は(a)より一段落ち、(a)ほどしなやかさ優雅さはないが、白土が交っており大きくて厚い料紙である。

(c) 檀紙 (a)(b)はいずれもしなやかで表面がすべすべしていて優雅な感じがするのに対し、これはがさがさとして荒々しさを持つのが特色である。すなわち中世一般の料紙は白ないしやや茶味を帯びているのに対し、これはそれよりずっと茶色がかかっており、大きくて厚いがさがさとした料紙である。

(d) 奉書Ⅲの料紙 (b)より一段紙質が落ちるのがこの料紙である。白土が交じった楮紙である点で(b)と共通するが、普通(b)より小さくて薄く、大きさ厚さから言えば、次の(e)に近い。

(e)美濃紙系の料紙 現在岐阜県美濃市を中心に漉かれる和紙のように、楮を原料とし、白土などの交ぜものがなく、薄くて柔らかい料紙である。大きさはほぼ(d)と同じかそれよりもやや小さく薄い。

(f)普通の料紙 (a)から(e)までは良質の料紙であるが、(f)はそれ以外の一般の料紙である。

という。さらに上島は抽出した上記の6分類について、補足を加える。

(a)奉書Ⅰの料紙は、「古文書料紙の最高のもので、天皇・上皇・皇族の宸筆の書状類をはじめ、室町将軍の御内書など私信的な文書に使われ、公文書のような権威を求めるようなものではなく、優雅さを第一条件とした紙」で、「大きさは32cm×50cm前後、厚さは0.2mm程度」である。

(b)奉書Ⅱの料紙は、「鎌倉南北朝期の院宣、鎌倉幕府の下文・下知状、室町将軍家の足利尊氏・直義・義詮らの奥判・袖判の御教書・下知状・寄進状に使用され、堂々たる風格を持ち、公文書として最高の権威をあるもの」という。「大きさは32cm×50cmより大きく、厚さは0.2mmを超える」ものである。

(c)檀紙は、「室町将軍家の奥判・袖判の御教書・下知状・寄進状の料紙は、南北朝後期から室町初期にかけてそれまでの(b)奉書Ⅱの料紙から(c)檀紙で出されるように変化する。すなわち(b)も(c)も同じく公文書の権威を持った料紙である。

戦国期になるとこの料紙は荒々しさが失われ落ち着いたものとなっていく。料紙の一部にしわが見られるようになる。したがって戦国期の檀紙(室町将軍義輝御判御教書の料紙)は皺のある近世檀紙の過渡期の檀紙として位置づける。(b)奉書Ⅱと(c)檀紙とは紙質に共通点があるだけでなく、大きさ・厚さも大体同じであることから最高料紙として(b)から(c)へ引き継がれた」とする。

(d) 奉書Ⅲの料紙は、「公文書に用いられる料紙であり、武家文書では室町将軍の日下花押の御教書、管領奉書、室町幕府奉行人奉書などに使用される。大きさは32cm×50cm以下、厚さは0.2mm以下」とする。

(e)美濃紙系の料紙は、「大きさ厚さは(d) 奉書Ⅲの料紙と同じくらいであるが、紙質は明らかに異なる。奉書Ⅲは白土が入っているが、美濃紙は白土を交ぜることをせず、薄くて柔らかい」とする。

これに対して富田は、(a)奉書Ⅰは『二判問答』みえる書状料紙として竹園大臣家のほかは用いないとする「引合」であり、鎌倉から室町にかけての「引合」は上島のいう「奉書Ⅰ」のような紙と言える。しかし奉書Ⅰという名称は歴史的分類名称ではないため、名称としては不適切であるという。

さらにこの分類に検討・修正を重ねて一応の決着点として提起したのが「中世文書料紙の種類」(小川信編『中世古文書の世界』吉川弘文館、1991)に見られる分類である。

ここで上島は、「(ⅰ)奉書Ⅰ・(ⅱ)奉書Ⅱ・(ⅲ)檀紙・(ⅳ)奉書Ⅲ・(ⅴ)宿紙・(ⅵ)美濃紙・(ⅶ)斐紙・(ⅷ)その他の雑紙」の8分類を提案する。

(ⅰ)奉書Ⅰは「中世古文書料紙のうちで最高良質の料紙である。外観上の特色は表面がすべすべしていて光沢があり、粉っぽくてふくよかでいかにも上品である」とする。

(ⅱ)奉書Ⅱは奉書Ⅰに次ぐ良質の料紙で、大きく厚い。材料・製法はおそらく奉書Ⅰと変わらなく白土が交じるものであるが、紙質は奉書Ⅰよりやや落ち、奉書Ⅰほど優雅さ・しなやかさはない」とする。

(ⅲ)檀紙は「奉書Ⅱと大きさ・厚さなどは変わらないが、優雅さ・しなやかさに代わってがさがさとして荒々しい紙」「白土の入る紙」とする。「奉書Ⅱと檀紙はともに公家・武家の公験文書の料紙に使用され、鎌倉期には奉書Ⅱが、南北朝期には奉書Ⅱと檀紙が並行し、室町期には檀紙がその料紙とされた」と述べている。

(ⅳ)奉書Ⅲは「白土入りという点では奉書Ⅰ・奉書Ⅱ・檀紙と同様であるが、大きさ・厚さはそれらよりひとまわり小さくて薄く、質も落ちて、優雅さ・しなやかさという感じはなくなる。事務的な素気の無い料紙」とする。そして「手続き文書としての院宣や室町殿の御判御教書、管領奉書や奉行人奉書に使用される」と述べている。

(ⅴ)宿紙は「紙屋院で漉かれる漉返紙であるが、使用法から単なる再利用として蔵人や図書寮から発給される文書料紙と個人の供養のためにその消息を漉返して写経する還魂紙の使い方に分けられるとする。綸旨に用いたのは前者の使い方で、使用の早い例は康和2年(1100)堀河天皇綸旨であるという。綸旨に使用された理由は、はじめ護持僧の任命や祈祷命令に用いたことから考えて、物忌みに関するものであるから綸旨に使われ、これによって綸旨が一般政務にも使われるようになって、やがて蔵人が発給する文書に用いられるようになった」という。また宿紙の墨色について「平安時代にはよくわからないほど薄いが、時代が下がるほど濃くなること、色を濃くするために墨染めした料紙を漉き込ませること、白紙を後染めしたものを代用した」といい、「宿紙の簀目・糸目などから容易に紙の表裏判別が可能である」と述べる(現在、上島は物忌みに関する所論は否定しているようである。『日本史史料研究会研究叢書9-1、中世の紙―アーカイブズ学としての料紙研究』2010)。

(ⅵ)美濃紙は「楮を原料とし、白土などの交ぜものがないもの」で、「奉書Ⅲと使用法がほぼ共通しているが、奉書Ⅲのほうがやや格上である」と述べる。

(ⅶ)斐紙について「ガンピ繊維はコウゾに比べて非常に短い」といい、ガンピを原料とする「斐紙は半透明で光沢があり、粘着性に富み絹のように優美な紙であり」、その色が「鶏卵の淡黄色に似ていることから鳥子と呼ばれる」という。「その種類として、薄手のものが薄様、厚手のものが厚様、白土や泥入りのものを間似合という。加工紙としては打曇・飛雲・墨流などがある」という。斐紙の使用については「南北朝時代から小切紙が軍事関係文書に使用され、室町時代以降、竪紙にも使用されるようになる」という。「本格的な使用は戦国時代以降で、室町殿の御内書、武将の切紙書状などに頻繁に用いられ、近世では領知目録に間似合がよく使われる」と述べる。

上島は「麻紙は奈良時代・平安初期には文書料紙として使用されたが、中世文書を論ずるには除外」するとし、「戦国時代には斐交じり楮紙・楮交じり斐紙が見られるが大きな意味はない」として「取り上げない」としている。

また「従来の方法による限り中世文書の料紙の具体的な研究が不可能ということになれば、大きく発想の転換を考える以外に道がない。そこで従来の方法とはまったく別ものとなるが、現段階において全ての人が共通認識に立つことができる現在の紙を基準にして、中世の紙を考える以外に実際の中世文書を具体的に論ずる方法は残されていない」という。

また現在刊行される和紙に関する書物には、越前奉書や本美濃の起源や、歴史的経過を経た現在の紙漉き場の様相、実際の漉き方といった詳しい報告は見受けられるが、奉書紙や美濃紙の抄紙方法を整理して説明されたものは管見の限り見当たらないという。しかし紙漉きの職人や和紙販売業者、文書修理技術者の話を総合して考えた結果、「奉書紙とは楮に白土をいれて漉いた紙で、何も交ぜないものを美濃紙というように規定」し、「以上のように分類すれば、一応中世文書の料紙全体をカバーすることができ、個々の文書の料紙を考える場合、比較的理解し易いという試論であって、これまで述べてきた引合・杉原紙といった分類のように、文献などで予め与えられたものではない。」と述べる。

このように上島は、東寺百合文書の整理に携わった経験などから独自の中世文書料紙体系論を提示する。原本(古文書料紙)を直接調査・観察し、そこから導き出した画期的な論であった。しかし、分類名称は現代の製紙技術からのイメージであり、ここで使用される「奉書・檀紙・美濃紙」は歴史的分類名称ではなく、上島が独自に命名した「学術用語」である。また中世文書料紙分類にもかかわらず、「奉書・美濃紙」といった近世文書料紙の名称を含むといったものであった。

上島は、「未定稿:中世紙の分類とその名称―再論中世文書料紙の種類」(2000 ※同年の和紙文化研究会講演会において数量限定で頒布されていたもの)、「檀紙・引合・杉原考―中世の紙に関する研究動向」(『和紙文化研究』8、2000)で、修正を加え、ここで良質の紙に白土は填料として入れるのではなく、よく洗浄した漉き返しの繊維ではないかと述べ、填料の有無についても意見が分かれることから、填料の有無を料紙分類の基準にすることは適当でないとしている。また外観に影響を与えるものではないと述べている(外観に影響を与えるものではないというのは誤りで、大川昭典は米粉を添加することにより、不透明度が高くなり透けなくなること、繊維と繊維の空間を埋めるため平滑度が増すこと、紙の収縮度が減少して寸法の安定性がよくなると論じている。〈大川2017〉)。

そして2011年に『日本史史料研究会研究叢書9-1 中世の紙―アーカイブズ学としての料紙研究』を発表し、独自の理論を展開する。

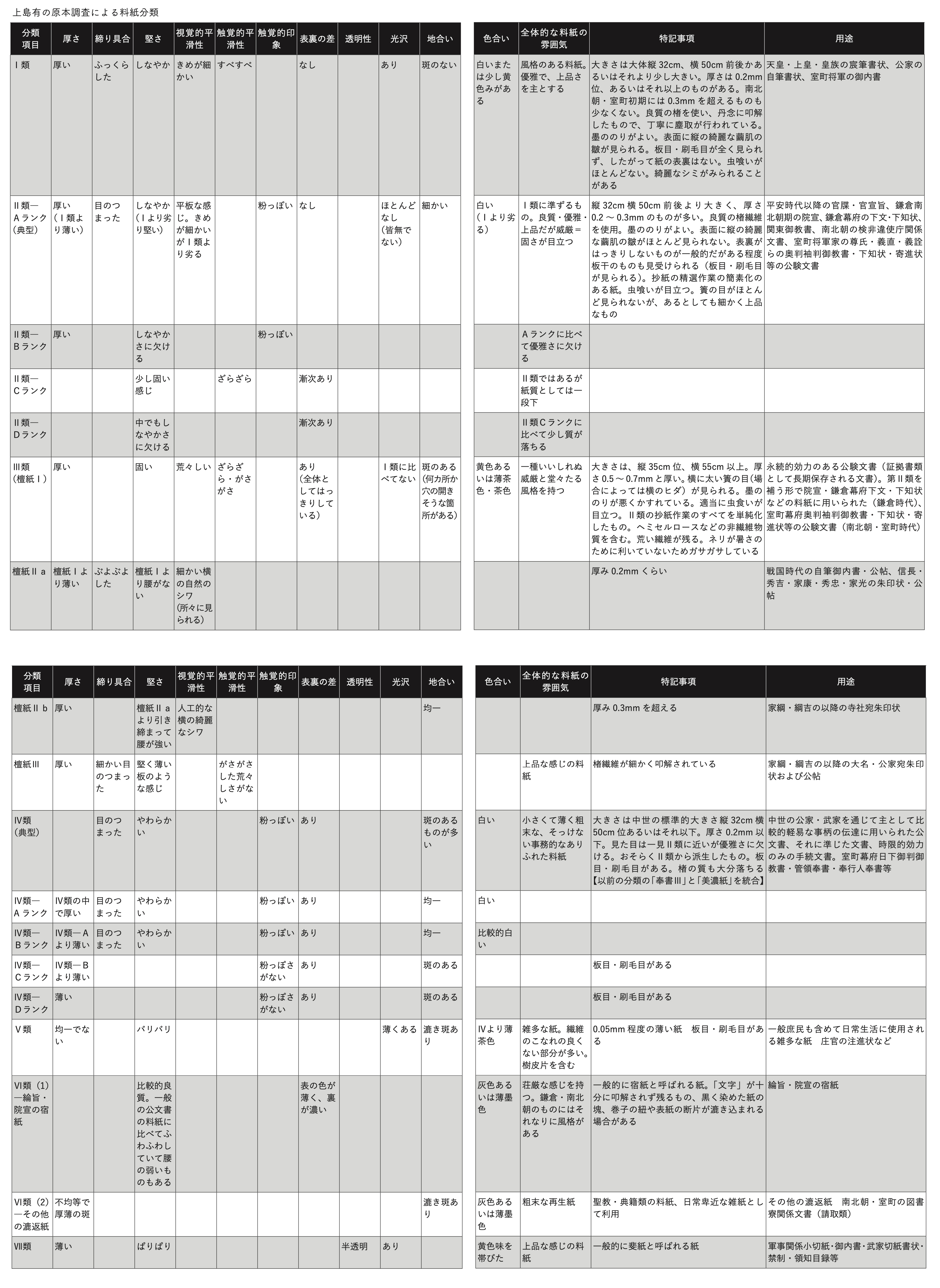

上島はまずグルーピング作業として「ものに応じた分類」である「土器の編年研究の方法」を応用し、分類するひとかたまりの文書を「その外観・色・楮の質、漉きの良し悪しなど、みたまま、感じたままに分類した」という。このように類型化・抽象化した作業を行い、名称についても文献に見える個々の名称―引合・檀紙・杉原という「歴史的名称」は、類型的・抽象的料紙の分類名称としてなじむものではないとして決別するとした。そしてきわめて抽象的な「第Ⅰ類・第Ⅱ類・第Ⅲ類・第Ⅳ類・第Ⅴ類・第Ⅵ類・第Ⅶ類」という7分類を提案したのである。また「第Ⅲ類」に関しては、近世へ踏み込んだ変遷論を提案し「檀紙Ⅰ(中世文書料紙体系の第Ⅲ類)・檀紙Ⅱa・檀紙Ⅱb・檀紙Ⅲ」としている。この分類の基準を可視化し、一覧表にしてみると、の分類は、原本料紙の持つ「風合い」や「雰囲気」や大きさ・厚みといった外観を主体とした主観的なアプローチによるものであると言える[論末表参照]。たとえば、第Ⅱ類の「優雅さ・上品さ」「威厳」第Ⅲ類の「言い知れぬ威厳、堂々とした風格」「荒々しい」第Ⅰ類・第Ⅳ類「粉っぽい」という表現は上島自身でも認識されている通り、主観によるところが大きいと言える。このような表現―優雅さ・上品さ・威厳・荒々しいといった印象の根拠はどこにあるのかが不明確であり、これらの表現だけでは他者にはすべての情報が伝わりにくい。原島陽一が「古文書研究」70号(2010)で、上島の著書に対し、上島の樹立した分類体系は、微妙な差異(第Ⅰ類は白くしなやか、優雅で上品、第Ⅱ類は優雅で上品、しなやかで白くなど)を基準として設定してあるため、第三者が新しく発見した文書にこの分類を応用するのは容易ではない」と評している。結局のところその判断は氏の卓見に委ねられる結果となり、説明されても他者が理解することは難しいのである。

湯山賢一が指摘するように、上島の経験則による料紙分類を概観してみると、大まかなところは、原本と一致するところが多いように見える。しかし、現代に伝わる江戸時代、近世以降の製紙技術から、中世の料紙を論じる研究方法では古代・中世の料紙を理解することはできない。しかも現代の抄紙技術や用具は、明治以降、日本に齎された西洋パルプ製紙技術に対抗するため、土佐の御用紙を商いとする家を出自とする吉井源太等によって大きく変化したものであることを理解しなければならないのである(湯山賢一2017)。また、湯山氏の教示によれば、「吉井源太自身が指導巡回した地域は限られるが、その弟子たちを含めると、ほぼ全国に影響を及ぼしたことは明白である。杉原紙出生の地である兵庫県多可町においても、明治に楮が三椏に変えられ、杉原紙が断絶した。現在各地の紙漉き場に、漉桁に竹の吊り手があり、2×3版(縦2尺×横3尺)で漉いているのは、すべて吉井源太以降のことである。つまり漉簀、漉桁の改良から、三椏栽培による原料の安定化以下、紙質の改良によって、和紙は大きく変化したのである。填料などもその一例である」という。

したがって、越前奉書の漉き手である岩野市兵衛、岩野平三郎 (その子息である岩野和夫の回顧録を含む)、京都の表具師で天明年間(1781~89)創業の宇佐美松鶴堂の七代目宇佐美直八、美濃紙の漉き手である古田行三など現代和紙に関わる人達から情報だけでもって、古代中世の料紙を論じるのは難しいと言える。

また第Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類は、板目・刷毛目が認められないこと、この料紙の厚みと現代の乾燥法から吊り干しと判断しているようであるが、吊り干しをしたのであれば形跡が残る。私は上島が第Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の代表する東寺百合文書を管見する限りでは、吊り干しの形跡は見受けられない。

またこれら主観的判断は個人の主観に左右されやすく、経験の浅深によって判断基準のブレが生じやすい。また経験則によっては固定概念に左右される傾向にあると言える。例として、上島は、1990年に「東寺百合文書」ソ函229号文書に強杉原を料紙とする記述と、この記述にもとづいて作成された文書(「東寺百合文書ソ函169号)があることを発見し、その特徴は上島が言うところの「第Ⅲ類」をよく示すものと論じている(上島1990)。にも拘らず、宇佐美直八から粗い簀の目のある固い感じの紙を「檀紙」「備中檀紙」との教示を受けた経験から、「厳密な檀紙」と結論づけていまに至っている。なお、上島論文から宇佐美氏のいう「檀紙」「備中檀紙」の明確な根拠は見受けられない。

暦応元年(1338)12月29日付光厳上皇院宣(東寺百合文書こ函66)について、最初、第Ⅱ類と分類したが1994年に再度観察した結果第Ⅲ類に変更するも2000年に再度観察し第Ⅱ類に分類したと述べている。これは上島が分類の境界線にあるものの、分類は大変困難であることの事例としてあげている史料であり、自身で「このように紙質の分類というのは物差しではかったように正確に分類できるものではなく、どちらとも区別しがたい場合も多い」と述べている。

また、正和4年(1315)後宇多法王院宣(東寺百合文書ヤ函16)では、「室町時代頃の典型的なⅢ類に比べるとしなやかで、全体としての感じはⅡ類との区別は難しいが、太い簀の目がはっきりしていて紙面に凹凸があることからⅢ類とするのが妥当」とした上で、「これはあくまでも管見の範囲であり、しかも荒々しい・がさがさしているというのも主観によるところが多く、一概に決めることができない」と述べ、分類の判断基準の限界ともとれる発言をしている。富田の言う通り、上島の料紙論は破綻しているのかもしれない。

7.富田・湯山らによる古文書料紙研究

以上、黒板勝美以来の前近代の古文書料紙論を検討してみると、「古文書学の概説書のいわば"枕詞"」や「役に立たないもの」の一言で片づけられるものではないことは十分理解できる。特に檀紙・杉原・斐紙に関する料紙論については不十分ではあるが系譜・変遷論の議論がなされていることは明らかである。

黒板は、古文書原本の比較的調査と文献史料の検討という二つの方法によって古文書料紙の研究を始められ、必要ならば「顕微鏡的または化学的検査」を行う必要性を指摘した(顕微鏡観察・化学分析を行った形跡はない)。伊木寿一の料紙論も黒板を踏襲したものであり、紙の種類ごとに紙質の特徴と用途をより詳しく述べようと意図しているが、その多くは文献史料のみに拠ったことは否めず、種々間違った解釈も少なくない。伊木は黒板の論を超えるには至らなかったと言える。中村直勝は古文書原本料紙と文献上の料紙名を結びつけることに懐疑的ではあったが、判断が困難だからと言ってできないのであるならば古文書の真偽を区別することは不可能とし、その打開策として紙に関することを可能な範囲で知る必要性を説いている。ただし中村にとって料紙研究はあくまでも古文書の真偽をみるための参考に過ぎず、自由気ままに文献にある紙の多様な名称を分類整理するにとどめている。

国文学者の伊地知鉄男は書誌学から料紙論を展開させている。伊地知は中国における紙の発明・改良、日本への伝来、奈良時代に正倉院に伝わる豊富な遺品について紹介し、奈良時代の料紙の原料としては、麻・布(綿)・穀(楮)・檀(楡)・楸・藁などがあるとする。その上で、和紙を原料からその種類を大きく楮紙系統と斐紙系統に分類するが、楮紙系統として麻紙と穀紙・楮紙・宿紙があり、斐紙系統としては斐紙と三椏紙がある(油紙・竹紙もこれに含めるという)。この分類は紙面の風合いによるところが大きいと考えられ、麻紙はぼろをつぶして漉いたものであるし、宿紙は再生紙、油紙や竹紙はまったく別の系統であるから、分類整理がきちんとできているとは言えない。また黒板・伊木の研究に次ぐ課題としては、檀紙・杉原紙・奉書紙等の製法・紙質に対する明確な説明が足りず不十分であると言える。斐紙については、奈良から江戸時代にかけてさまざまな書籍典籍に用いられているとするが、これも紙面の風合いによるところが大きく、再検討の余地がある。三椏に至っては用途に関する説明がない。ただし、加工紙・装飾紙について言及し、書籍・典籍まで視野に入れた分類であったことは評価できよう。

伊木の後、古文書研究の中心となすものは文書様式の研究であり、相田二郎・佐藤進一によって様式分類論・様式変遷論が大きく展開した時期であり、その業績はいまもなお日本史研究者に多大な影響を与え続けている。よって古文書料紙論は停滞を迎えるのである。

この時期にまず小野晃嗣が経済史・産業史の切り口から日本中世の地方における紙産業の展開と地方紙の中央への商業流通を主題として文献史料の分析に重点を置いた研究であった。また小野の関心は、その紙質よりも、料紙名称の現れる時期と場所に向けられたものであり、紙そのものの叙述は少ないものであった。ただし、小野の所論で目を見張るものは、寛正3年(1462)以降の文書・記録に良質の杉原紙と考えられる「御教書杉原」という名称が散見され、この紙がのちの「奉書紙」と呼ばれるとして、「御教書杉原」から「奉書紙」への系譜を指摘したことにある。

寿岳文章は、戦前戦後を通じ、近代和紙とその製作技術の研究から備中柳井家等の前近代の和紙コレクションの調査、正倉院文書の原本調査をふまえた研究である。従来の文書原本調査と文献史料の検討に、抄紙技術と和紙(古紙を含む)そのものの研究が加わった研究方法として位置づけることができる。寿岳の代表著作である『日本歴史叢書 日本の紙』では『延喜式』の図書寮における製紙工程の分析を含めた古代料紙論に主眼を置き、中・近世の料紙系譜論は檀紙・杉原紙・美濃紙・奉書紙・斐紙を中心にその系譜的研究を進めるが、近世における「大高檀紙」「美濃紙」の系譜論には至らずに終わりを迎えているのである。富田が言うように寿岳の業績から学ぶべきものは多々ある。しかし「陸奥紙」「引合紙」「強杉原」「大高檀紙」「美濃紙」に関して文書等の遺品原本の時系列調査と料紙成分の科学的調査弱さから、文献史料の所論が恣意的解釈に陥るという弱点を持ち合わせており、今後の課題として残されているのである。

このような状況のなかで、田中稔は奈良時代から江戸時代に至る多くの古文書・書跡・典籍の原本調査に文献史料の検討を加え、抄紙技術を加えることにより料紙の性質をとらえた研究方法を提示したのである。田中は、「平安時代以前の料紙を透過して観察すると全面的にかなりの厚薄の斑が見受けられるとする。鎌倉時代以後の紙には厚薄の斑が少なく、より均質に漉かれた紙が多いという。これについては鎌倉時代初期前後に抄紙技術の大きな変革があった」と推測しており、近代の抄紙技術と異なることは意識されていたと思われる。

また、田中は写経料紙・文書料紙の大きさ・縦横の比率による時代的変遷について述べており、注目すべき指摘であると言える。

一方で上島有は東寺百合文書の原本整理・修理に携わった経験等をもとに、日本中世における文書料紙体系論を提示した。これは、古文献に所載する歴史的料紙名称を無視し、料紙の寸法、厚さ、品質・風合い・受ける印象(雰囲気)といった主観的判断により、「ものに応じた分類」を行い導き出した料紙論であった。上島の所論は、越前奉書の漉き手である岩野市兵衛や修理業者・和紙販売者などから和紙の製法を聞き出し、現代の抄紙技術をもって中世の紙を論じる手法をとっている。この手法は湯山が指摘するように、「大まかなところは、原本と一致するところが多いように見える。しかし、現代に伝わる江戸時代、近世以降の製紙技術から中世の料紙を論じる研究方法では古代・中世の料紙を理解することはできない。しかも現代の抄紙技術や用具は、明治以降、日本に齎された西洋パルプ製紙技術に対抗するため、土佐藩御用紙の家を出自とする吉井源太らによって大きく変化したもの」であり、この認識の欠如が欠点の一つとなっている。

また古文献に所載する歴史的料紙名称の系譜研究を無視したことにより、その分類にブレを生じさせている要因となっていると考えられる。

上島の研究を見るに2000年段階と2011年段階の料紙論において抄紙技術に関する補論が見受けられるが、根幹的な論旨に変化は見受けられない。ただし、田中・上島の料紙論によって停滞していた料紙論を打破したことに違いない。

このような状況のなかで、湯山賢一・富田正弘は、1980年代に前近代の抄紙技術、特に日本古代の抄紙技術の解明に向けた料紙分析と料紙の復元実験で成果をあげた増田勝彦・大川昭典の研究(大川・増田「製紙に関する古代技術の研究」『保存科学』20、1980など)に刺激を受け、従来の研究にはなかった新たな研究方法を模索した。小型顕微鏡による原本の観察と料紙繊維の化学分析の導入である。富田氏の教示によると「古文書原本の繊維観察であるため、非破壊を前提としたものであった。当初、顕微鏡観察を行えば料紙に使われている繊維の種類が判明すると安易に考えていたが、楮・三椏・雁皮などの繊維の種類を見分けることだけでも、結構経験が必要であった。さらに、填料や非繊維物質の有無や含有・残存の程度については、大川氏による幾度の確認を経て見極めていった」とのことである。

1992年から94年に最初の科学研究費(以下、科研)による研究『古文書料紙原本にみる材質の地域的時代的変遷に関する基礎的研究』において、従来の料紙論で紙質を説明する際用いる表現は、「白い・黄色い」「厚い・薄い」「大きい・小さい」「粉っぽい」など主観に属するような表現が多く見受けられた。そのため可能な限り客観的データを採取するため、料紙の縦横寸法(単位:㎝)・厚さ(単位:㎜)・重さ(単位:g)・密度(単位g/㎤)の数値データ、料紙の表面観察として、料紙の表面上に残る簀の籤の太さおよび約3cm当たりの本数と籤を編んだ糸の間隔(糸目巾)の計測(単位:㎜)とその目立ち具合の判定、簀の上に紗を敷いているかの確認とその目立ち具合、干し板の痕跡である板目の有無、干し板に張り付ける際に残る刷毛目の有無、吊り干しの際残る吊り皺の有無、抄紙の道具と乾燥法を調査項目とした。

さらに抄紙技術の精度を見るべく、漉斑・漉き皺の有無、繊維束・繊維溜りの有無、樹皮片など異物混入の状態を観察し、塵取りの精度や繊維分散を観察してその優劣の判断基準とした。富田氏の教示によると「歴史学・古文書学分野の研究者にとって製紙科学に関することは大川・増田両氏から教示を受けて文書原本の料紙調査の結果と料紙の歴史的名称(紙の種類)との結びつけに至った」とのことである。

繊維の化学調査については、湯山氏の教示によると「科研『古文書料紙原本にみる材質の地域的時代的変遷に関する基礎的研究』の当初(1995から96年)、上杉家文書の根本修理が行われており、基本的に修理の過程で、裏打を剥がしたときに裏打紙に付着していた本紙の繊維の分析をしたという。ある程度の蓄積ができたあと、同様に修理時における本紙の毛羽立ち部分や数本の繊維を採取して分析するという方法である」とのことである。

同報告書には研究協力者に宇佐美直八、岡岩太郎といった京都の国宝修理に携わる方が見受けられる。当時修理の際、虫損等で欠失した個所には本紙と同様の補修紙を補填する方針がとられており、本紙の繊維・填料・不純物などC染色液呈色反応による検査を実施し、確定したデータを共有していたのである。よって、この科研が主導していないことは明白である。

この科研では、東寺百合文書・東大寺文書・上杉家文書・久我家文書・大友家文書・阿蘇文書など1870点の文書原本の物理的・光学的調査を行い、その調査結果をデータベース化し公開した(同報告書、1995)。文献に見える紙の歴史的名称の調査として、関義城『和紙文献類聚』古代中世編(思文閣出版、1976)掲載の史料を麻紙・檀紙・陸奥紙・引合・杉原紙・奉書紙・斐紙・鳥の子・厚様・薄様といった歴史名称別に検索しデータ化している。『兵範記』『中右記』『長秋記』『台記』『御堂関白記』など古代中世の日記から、紙の名称が所載する記事を抽出しデータ化している(同報告書、1995)。

また総括として富田が『古代中世における文書料紙の変遷』としてデータ化した紙種の変遷を試論として考察している(同報告書、1995)。

富田は「1995年に行ったこの科研報告書では我々の料紙分類を示すまでには至らなかった」と述べるが、詳細なデータ項目と1870点の調査データ数は圧巻である。

そして、上島から紙種の定義ができていないとの批判を受けた富田・湯山は(上島「檀紙・引合・杉原考―中世の紙に関する研究の動向」『和紙文化研究』8、2000)、以下のように料紙研究をすすめていくのである。

2003年から2005年度の科研『紙素材文化財(文書・典籍・聖教・絵図)の年代推定に関する基礎的研究』では、100倍の小型顕微鏡とライトパネルでの透過光を用いて、填料(米粉・白土)の有無、不純物(非繊維物質)残存状況についての観察を追加している。さらに料紙の加工を確認するため打紙・瑩紙・染色を追加して観察をしている。一般的な文書には用いられることはないが、天皇文書・経典などには利用されることがあり、追加している(同報告書、2008)。ここで富田は、楮紙製法別紙種の判定法、つまり中・近世における楮原料の代表的な紙種である檀紙・引合・杉原紙・強杉原・大高檀紙・奉書紙・美濃紙をそれぞれ料紙として使用されていると思われる文書のデータをあげて説明を加えている。

また富田は「琉球国発給文書と竹紙」で辞令書という琉球国王が国内の官職・役職の補任や所領安堵に用いた文書が200通と琉球国王・摂政・三司官から薩摩島津家に提出された起請文、国王が島津家に出した書状の料紙についての検討を行っている。

2006年から2007年の科研『紙素材文化財(文書・典籍・聖教・絵図)の年代推定に関する基礎的研究』では、湯山賢一「和紙の変遷とその歴史」で、研究で得た和紙の変遷の歴史を図式化し、その技法と用途の変遷について見解を示している(同報告書、2010)。

湯山は自身の著書で、「和紙の世界における料紙論の取り組みは、料紙の変遷の歴史的体系を把握し、これに基づいて料紙遺品を歴史的変遷上に跡付ける作業を基本とすべき」と提言している。さらにそのポイントとして「(1)素材となるべき「材料の分析」、(2)材料をどのようにして漉くための紙料としたのかという「工程」の問題、(3)紙料を漉き上げるときの「用具と技法」の問題であり、これに填料やネリ(粘剤)などの要因が欠かせなくなる」という。「この3つの課題を念頭に伝来した料紙遺品を対象に検討し、歴史的名称上に見えるものがどれに相当するのかという地道な作業を行い、集めたデータを生かすために料紙の変遷の歴史をどのように考えるかという前提を踏まえた方が共通の理解と研究の展開に役立つのではないのかという考えのもとでこの表を作成した」と述べている(湯山賢一『古文書の研究―料紙論・筆跡論』青史出版、2017)。

この料紙研究の最大の特徴は、料紙分析で得たデータをもとに、料紙復元を行っていることにある。料紙復元のための原料調達から紙料の調合、用具、漉上げ等の製紙工程全般については大川昭典氏の全面的指導に拠っている。作業については、国選定保存技術保持者の江渕栄貫氏の協力を得て行ったものである。これによって原料の持つ意味と紙料工程上の過程を把握し、填料の有無やネリの特性を考えることによって、漉き方の工夫による抄紙過程を推測しながら跡付けることが可能となるのである(湯山前掲著書、2017)。

富田は「中世文書の料紙論は檀紙と杉原紙を中心に組み立て」、「近世文書の料紙分類は大高檀紙と奉書紙・美濃紙を中心に組み立てる」必要があるとの見解を示しており、今後の料紙研究の課題となっているのである。このように料紙研究は単なる材質を調査する研究から系譜研究への展開を見せているのである。

引用文献

相田二郎『日本の古文書学』上・下、岩波書店、1949

伊木寿一「日本古文書学」『大日本史講座』13、雄山閣、1930

池田寿「文書料紙としての三椏紙」(富田正弘編『紙素材文化財(文書・典籍・聖教・絵図)の年代推定に関する基礎的研究』平成18・19年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書)、2010

伊地知鉄男『古文書学提要』新生社、1966

上島有「中世の檀紙と御判御教書」『日本歴史』363、1978

上島有「檀紙について 上」『古文書研究』30、1990

上島有『日本史史料研究会研究叢書9-1、中世の紙―アーカイブズ学としての料紙研究』日本史史料研究会、2010

大川昭典・増田勝彦「製紙に関する古代技術に研究Ⅱ-打紙に関する研究」『保存科学』24、1983

大川昭典「文書料紙の繊維組成及び填料の観察」『古文書料紙論叢』勉誠出版、2017

小川信『中世古文書の世界』吉川弘文館、1991

小野晃嗣『日本産業発達史の研究』法政大学出版局、1941

黒板勝美『更訂国史の研究』岩波書店、1931

黒板勝美『虚心文集』第5、吉川弘文館、1941

佐藤進一『古文書学入門』法政大学出版局、1971初版

寿岳文章『日本歴史叢書 日本の紙』吉川弘文館、1967

田中稔「紙・布帛・竹木」『日本古文書学講座』1総論編、雄山閣出版、1967

富田正弘「古文書料紙研究の歴史と成果--檀紙・奉書紙と料紙分類--」『東北中世史研究会会報』、2011

富田正弘「文献史料からみた中世文書料紙の体系と変遷」『古文書研究』80、2015

中村直勝『日本古文書学』上・中・下、角川書店、1977

町田誠之『和紙の道しるべ-その歴史と科学』淡交社、2001

湯山賢一『古文書の研究―料紙論・筆跡論』青史出版、2017

上島有の原本調査による料紙分類