和田敦彦編『職業作家の生活と出版環境 日記資料から研究方法を拓く』より「はじめに――文学研究の方法とリソースの可能性」を公開

和田敦彦編『職業作家の生活と出版環境 日記資料から研究方法を拓く』より「はじめに―文学研究の方法とリソースの可能性」を公開します。ぜひご一読ください。

本書の詳細はこちら。

和田敦彦編『職業作家の生活と出版環境 日記資料から研究方法を拓く』

ISBN978-4-909658-82-1 C0095

A5判・並製・282頁

定価:本体2,700円(税別)

================================== 和田敦彦

はじめに

――文学研究の方法とリソースの可能性

❖ 一、〈不純文学〉研究の可能性

本書のねらいは、文学研究の方法や資料について、新たな地平を拓いていくことにある。戦後間もなく活動をはじめた一人の職業作家に焦点をあてるが、それはその作家を、文豪といった神聖化されたリストに加えたいわけでも、またその著述を名作として再評価したいわけでもない。忘れられた作家やマイナーな著述を、これまでの文学研究で評価されてきた作家や著述の枠組みに加えようとするそうした企ては、これまでの文学研究の尺度や方法を前提としたものであり、それゆえに研究の方法や尺度自体の問い直しや刷新には必ずしも結びつかないからである。

本書でのもくろみは、まさにこうした研究の前提自体を今一度見直し、どういう表現を、どういう作家や資料をとりあげるべきなのか、という起点に立ち戻ってみること、そして文学研究の意義や方法を新たに見出していこうとするところにある。扱う資料は、榛葉英治(しんば・えいじ)という一人の作家に関する資料である。しかし本書ではあえてその作家名をタイトルには掲げていない。それも、特定の作家を研究するというスタイル自体を問い直してみたいという問題意識からである。

では、本書ではなぜこの人物をとりあげるのか、そしてまたどのような資料をもとにアプローチしようとするのか。まずこの点にふれておきたい。本書の構成は、大きく論考編、そしてデータ編に分かれている。論考編では各論者の問題意識に応じてのアプローチとなっているため、それぞれの抱える問いや視点はむろん同じわけではない。しかし、少なくともここで述べる枠組みについては、共有し合っているといえよう。

これまで、ほぼ研究が皆無といってもよいこの榛葉英治という人物に私達が関心を向けたのは、その小説に感心、感動したからではない。むしろその表現に対して批判的に、時には強い違和感を覚えながら対していたのが実際である。にもかかわらず研究したいと思わせたのは、ある時代の出版・メディア環境と、その中で読み、書く生態をとらえるうえで有効な資料だったからである。本書は、小説から受けた感動や情動を言葉にすることを、あるいはまた既存の解釈に対して別の新しい「解釈」を示すことを目的とした研究ではない。ここでは文学研究をこうした読み、書く行為の動態に歴史的にアプローチしていくことだと考えている。知や表象が広がり、継承される過程と、そこにかかわる人々、それを取り巻き作用する環境をとらえていきたい。そしてまた、その中でフィクションの言語やジャンルが果たす役割を見定めていきたい。こうした問題意識のもとで本書は構想されている。では、こうした観点から見たとき、なぜ、どういう点で、榛葉英治を研究する意味、面白さが見いだせたのか。

榛葉英治については、今日、ほとんど研究が存在しないのが現状である。彼には一九九三年、八一歳の折に新潮社から刊行した自伝『八十年現身の記』がある。「すべてが事実であり、創作はいっさいない」と記すこの自伝以外では、戦中から終戦、引揚げ体験については「体験の事実のみを書きとめておきたい」と執筆された『極限からの脱出』(読売新聞社、一九七一年)もある[注▶︎1]。これらから彼が小説家になるまでを簡略にまとめておこう。

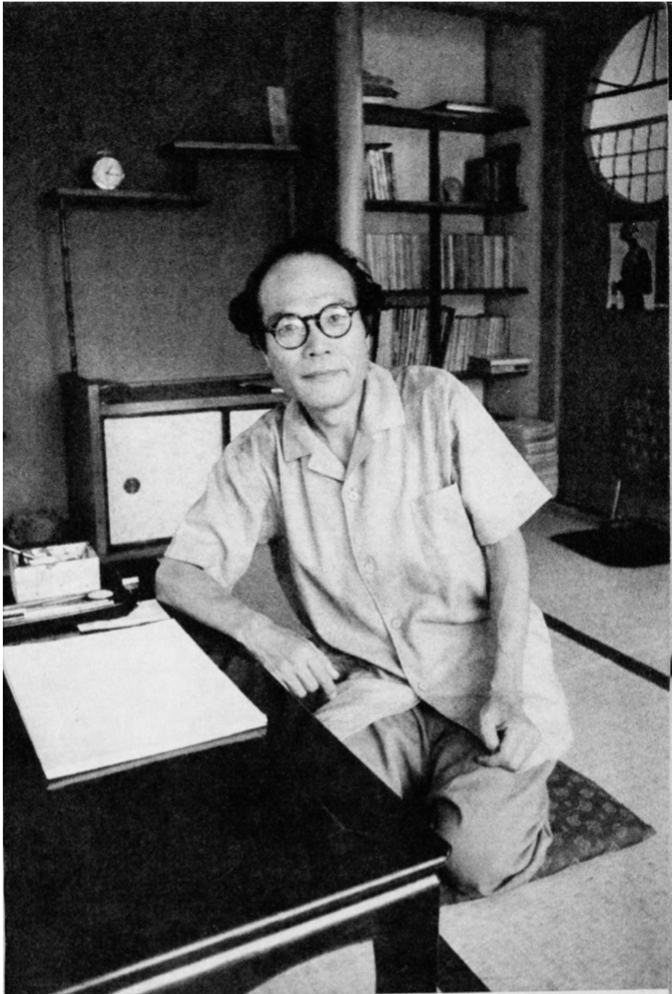

榛葉英治は一九一二年静岡県の掛川で生まれ、一九三三年に早稲田大学文学部英文科に進学、在学中には同級の浜野健三郎、阿部喜三らと文芸同人誌『人間』を作っている。三六年に卒業し、叔父にあたる作曲家の村岡楽堂を頼って満洲に渡った。一九三七年に関東軍の大連憲兵隊に英語通訳として採用される。アルバイトでしていた訳業を評価され、一九三九年に満洲国外交部に職を得ることとなった。一九四五年二月に召集され軍務につき、敗戦を迎える。ソ連軍の捕虜となって満洲で収容所に入れられていた時期もあるが一九四六年に引揚げた。一九四八年一二月、河出書房の雑誌『文芸』に「渦」、翌年三月に同誌に「蔵王」を発表、文壇から高い評価を得た。河出書房で榛葉英治を推した編集者は、後に直木賞作家ともなる杉森久英である。その後、創作に専念し、一九五八年には『赤い雪』で第三九回直木賞を受賞する【図1】。

【図1】 榛葉英治(『小説新潮』1958年10月号)

その後の作家としての活動の詳細は、本書の各論で論じられることとなるが、作家としての執筆期間は半世紀に及び、描いたジャンルも純文学から、歴史物の中間小説、同時代の風俗に取材したルポルタージュのような作まで幅広い。新聞小説への連載もあれば、映画『乾いた湖』(一九六〇年、松竹)のように映画の原作となっている小説もある。

榛葉英治が研究対象としての有効性を、面白さを持ちうる理由として、まずこうした領域やジャンルにまたがっている、その「横断性」があげられよう。長期にわたっての作家活動は終戦から半世紀に及ぶ時間にまたがっている。そしてまたその創作の大きな要素ともなっている日本から満洲、満洲から日本といった地理的な横断性がそこにはある。さらに言えば、掲載メディアについても純文学系雑誌からカストリ雑誌まで幅広い媒体に執筆している横断性をもち、また、活字メディアのみならず映像メディアへの横断性ももっている。時代の横断性、国境、ジャンル、掲載媒体や活動するメディア領域の横断性をもった作家は、こうした領域間の比較対照ができることから、研究の素材として豊かな可能性をもつこととなる。複数の分野にまたがった共同研究にも有効な対象ともなろう。

榛葉英治に限らず、こうした特徴のある作家は、ほとんど研究がなされていなかったとしても、そしてまたその小説が文壇から忘れ去られ、あるいは商業メディアから顧みられなくなっていようとも、研究対象として十分な面白さをもち得よう。文学研究という領域のみならず、言語・表現の役割やその歴史に関わる多様な分野の研究素材となる可能性がそこにはある。ここに述べているような横断性をもった、あるいは雑多な領域が混ざり合った対象は、文学研究が主として対象としてきた純文学の枠組みに収まらない。そうした、いわば「不純文学」の研究にはらまれている可能性を拓いていくことを本書では試みている。

ただ、むろんこうした作家は榛葉英治に限らず数多い。そうした中でもこの作家が研究対象として有効であったのは、何よりその詳細な日記が遺されていることによる。その半世紀にわたる日記をあわせ、用いることで、一人の職業作家の生活と、出版環境との関わりにより踏み込むことが可能となった。そしてまたそれは、日記という資料自体をどう活用し、研究していくのかという資料や方法自体の可能性をとらえなおしていくことでもあった。

❖ 二、日記資料の可能性

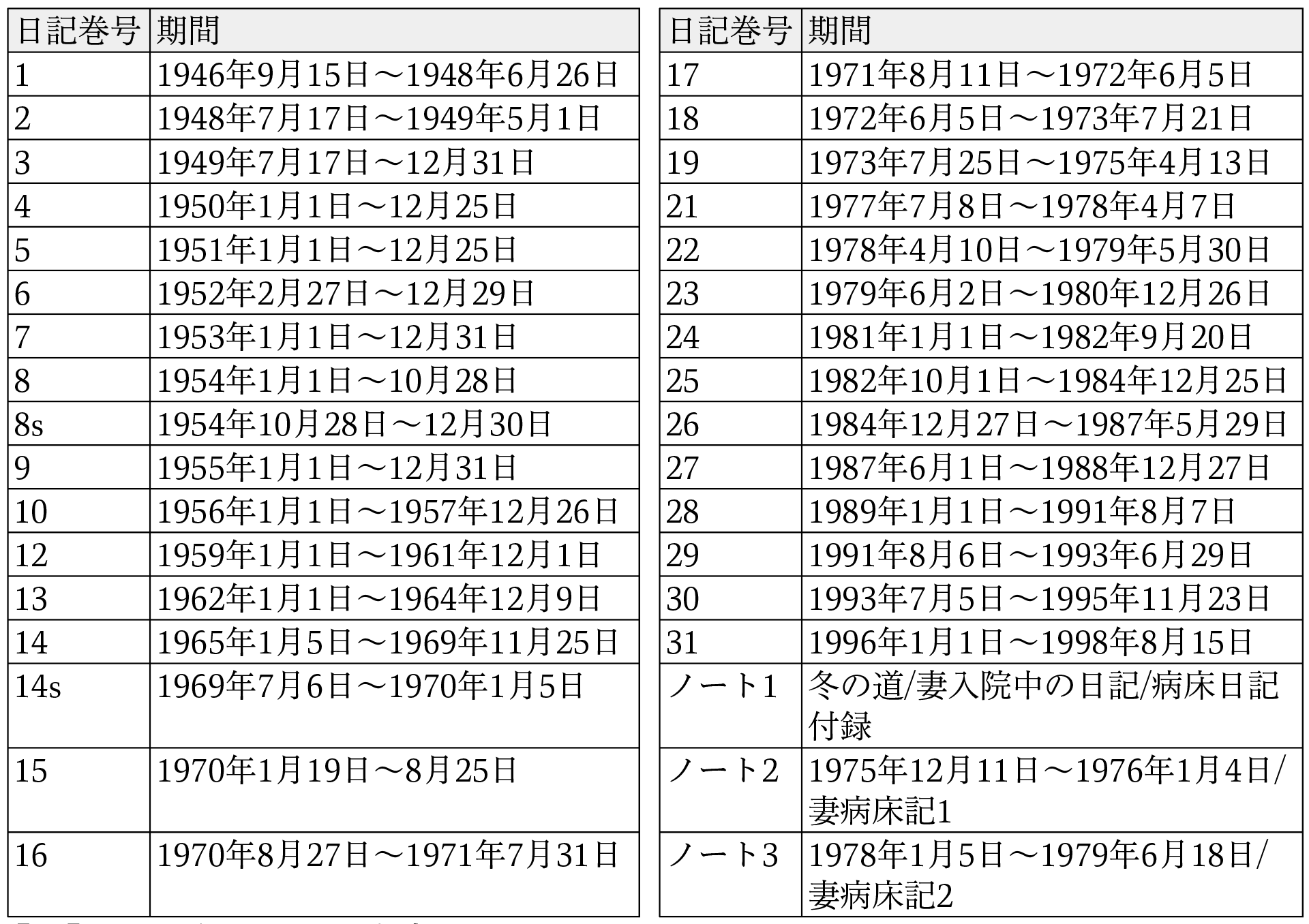

『榛葉英治日記』三四点は早稲田大学中央図書館が所蔵しており、二〇一七年に同館が古書店から購入したものである[注▶︎2]。各冊に記されている時期については【表】の通りとなっている。日記は毎年番号を付して作成されており、このうち一九五八年分にあたる第十一冊、及び一九七六年前後の第二〇冊が欠けている。

【表】 日記各冊の記述内容

日記の第一冊には、「引揚げに際して、十年来、学生時代からの日記や原稿など、全部焼き棄ててきた。持帰りを許されなかったからだ。」(『日記』一九四六年九月一六日)と記されており、もともとまめに日記をつける習慣を榛葉はもっていたものの、これ以前の日記は処分されて現存していないこととなる。

作家活動を継続しながら書き続けられたこの日記には創作についてのことはむろん、生活者としての作家の情報がつまっている。出版社、編集者とのやりとりや原稿料についても細かく記述されている。そしてまた、経済的な困窮や病気の不安、飲酒の習慣からくる失敗や後悔、作家としての自身や自作に対するまわりの言葉に神経をとがらせ、また一喜一憂し、自らをなぐさめたり、まわりとの軋轢がうまれたりする日々がそこには綴られている。

文学研究において、日記は特に珍しい研究対象ではないし、近代でも作品として享受されている日記も少なくない。そして近代文学研究のリソースとしては、小説を解釈するために、あるいは作家の伝記的な事実確認のためにしばしば利用されてきた。しかし、ここで考え、試みたいのは、もう少し広い意味での活用の可能性なのである。すなわち、こうした生活者としての作家の情報をもとに、出版・読書環境を浮き彫りにする、あるいはその変化をとらえることはできないだろうか。戦後の長い時間的なスパンの中で職業として読み、書く行為をとらえることを通して、それをとりまくメディア環境との関係を描き出していくことはできないだろうか。

読み、書く営為の歴史に関心を向けて活動していたリテラシー史研究会で、この日記資料を利用した研究の可能性を検討してみることとなった。この研究会で、出版やその販売・流通をめぐる環境を、そこに関わる職業人の日記からとらえようと試みたのはこれが初めてではない。研究会では、一九五三年に山形から上京し、半世紀にわたって古書店で働き、現在にいたる古書店主五十嵐智氏の日記を対象とした研究をこれまでにも行っており、二〇一四年にはその日記の翻刻を『五十嵐日記: 古書店の原風景』として刊行した[注▶︎3]。それはまた、出版・流通の歴史をとらえるうえでの視座や方法を考えていくうえで貴重な経験ともなり、今度はこの作家の日記をもとに具体的な研究の可能性をそれぞれに掘り下げてみようと、取り組んでいくこととなった【図2】。

【図2】リテラシー史研究会メンバーによる日記調査の様子

まず日記全頁を撮影し、その画像データをもとに、翻刻データを作成していくこととした。日記は、見開きの撮影画像で約二一〇〇枚に及ぶ。二〇一七年から、二ヶ月に一度会合をもっては日記の翻刻を分担して行い、翻刻を文字データとして入力していった。四年後の二〇二一年に翻刻が終わったが、それらは一〇〇万字余りの分量となっていた。

データが大きくなるため、それをうまく研究のリソースとして生かすためにいろいろな工夫が必要となる。日記は一日ごとに分けて本文を入力し、さらに、本文中から、榛葉英治が関わりをもった人物名、出版社名、雑誌名のデータを日毎に記録していった。また、登場する自作の作品名も同様にデータ化していった。これらの主要人名などの抽出データは定期的にとりまとめて一覧データにし、日記を読み進めていく際に適宜参照できるようにしていった。そしてこれらの基礎データを作りながら、調査に参加した一人一人がそこからとらえてみたい問題を少しずつ報告しあい、本書の形にまとまっていった。

本書は、日記資料を研究に活用していく手法やその可能性を検討する試みとなるが、研究としてまとめていく過程で、近代の日記資料を研究対象とする「近代日本の日記文化と自己表象」研究会との連携が大きな意味をもった。本書の執筆者は、同研究会を主催する田中祐介をはじめ、この研究会と重なっているメンバーも多い[注▶︎4]。

むろん、こうした日記資料研究の意味や方法は、いまだ確立したものとは言いがたい。とはいえ同じく日記や手記、手紙類を研究に用いてきた歴史学領域で、これらエゴ・ドキュメントが、研究方法自体や用いられる資料自体の問い直しに結びついており、「現代歴史学の方法的革新の起点」としてとらえられてもいる[注▶︎5]。

また、本書の調査でも利用したテキストマイニングをはじめ、言語データを利用、活用する新たなツールや環境の変化も進行している[注▶︎6]。こうした中で、日記資料をもとにした新たな研究、調査の方法を提示していく試みとして、本書を位置づけることもできよう。

❖ 三、本書の構成

本書は、大きく論考編と日記データ編の二部構成となっており、論考編である第一部「作家とメディア環境」では、それぞれの論者の問題意識から日記データを活用しつつ展開した論文によって構成されている。そして第二部「日記資料から何がわかるか」では、日記データのうち、作家の生活に大きく作用していることが日記からうかがえるテーマを中心に、日記本文が読めるよう日記の記述を抽出し、集成した。そして最後に人名リストを付している。

第一部の論考編は、ここで述べてきた研究リソースの可能性を拓いていく試みとなる。各論の概要を簡略に紹介しておきたい[注▶︎7]。最初の須山論では、榛葉英治の作家としての出発期を扱っている。まず、代表作「蔵王」(『文芸』一九四九年三月)について、田村泰次郎に代表される従来の肉体文学と比較してどのような点が新しかったのか、また新しいと認められたのかを、本文の表現や同時代評の整理を通じて明らかにしていく。さらに、以後の榛葉の作家活動が沈滞していく一因として、「性愛の魔術師」(一九五〇年一月)以降、カストリ雑誌『りべらる』にたびたび寄稿したことを挙げ、肉体派作家がカストリ雑誌というメディアに消費されていくさまを描き出していく。

次の加藤論がとりあげているのは榛葉英治『誘惑者』(光文社、一九五八年)である。この小説で榛葉は戦後の若者像をテーマに掲げ、そのモデルとして作家・四条寒一に取材をおこなっている。しかし、モデルの細部まで小説化しようとする榛葉の試みはモデルの権利問題を引き起こすこととなった。このときに四条が発表した小説「縄の帯」(『隊商』一九五六年九月)は逆に四条の側から榛葉をモデルにして描いた小説で、権利問題への報復が意図されていた。『誘惑者』と「縄の帯」というモデル小説の互いの応酬から見えてくる問題をとらえていく。

田中論では、榛葉英治が「中間小説」作家のレッテルを拒絶し、脱却を試みながら自己の作家イメージを確立しようとした過程を、日記記述をもとに分析している。純文学と大衆文学という二項が揺らぐ敗戦後の文芸メディア変動期にあって、榛葉は「純文」作家であることを強く志向しながら、生活のために「中間小説」を書き続け、一九五八年には直木賞を受賞するに至る。時代の潮流に一人の作家が翻弄され、抗う姿を浮き彫りにすることで、戦後の文芸メディア変動の力学をそのただ中にいた当事者の経験から明らかにしていく。

中野論では、榛葉英治『乾いた湖』を取り上げている。この作品はタブロイド紙『内外タイムス』に連載され、単行本化(和同出版社、一九五八年)ののち、一九六〇年八月に、篠田正浩監督・寺山修司脚本による松竹ヌーヴェルヴァーグの初期作品として映画化される。安保の時代を色濃く反映した映画はヒットするものの、原作とは大幅な変更が見られる。この映画化による物語変更の理由を、榛葉の日記言説やメディアにおける榛葉の作家イメージから分析することで、一九五〇年代後半における文学と映画の関わりをとらえていく。

和田論は、南京大虐殺事件(以降、南京事件)に対する榛葉の関わり方に焦点をあてる[注▶︎8]。一九六四年に榛葉は雑誌『文芸』に同事件を描いた「城壁」を掲載、同年刊行する。南京事件に関しては、榛葉は『外国人の見た日本軍の暴行』の復刻刊行(祥伝社、一九八二年)にも関わっている。こうした表現活動と、彼が繰り返し描いた満洲からの引揚げ体験との関係性をとらえていった。あわせて、南京事件を描く、発表するという営為が、日記を綴るという行為の中にどう織り込まれているのかを追っていく。

論考編最後の河内論では榛葉英治『釣魚礼賛』(東京書房社、一九七一年)を起点として、「釣り」を作家が表現する営為について、同時代の大衆文化やメディアの状況を踏まえて検討していった。榛葉は小説を執筆する傍ら、趣味である「釣り」に関する随筆を雑誌・新聞に数多く寄稿し、専門書も刊行している。文学と「釣り」との関係史を通してとらえられる問題の可能性を検討している。

以上の論考編に加えて、本書では日記に含まれるデータをもとに調べ、参照することができる、あるいは実際の日記本文を読むことができるデータ編を作っている。日記の本文は、全体では一〇〇万字を越える膨大なデータであり、そのままで提示してもつかみどころのない、利用しにくいものとなろう。このため、ここでは特定のテーマにそった記述を集約的に読めるように構成している。そして、職業作家の生活に大きく作用したことが日記からうかがえるテーマごとに集約した。

まず、原稿料や印税など、作家の経済生活に関わる記述、文壇や、小説家のネットワークがうかがえる記述、それから作家仲間、グループの会合に関わる記述を集めたパートを設けた。また、執筆した雑誌メディアを通時的に一覧として示すパートを設け、この作家の活動範囲、広がりがとらえられるデータを作成している。

自己の身体への配慮に関わる記述もこの日記には多く、かつそれが書くという営為にも深く関わっていたことがうかがえたため、飲酒に関わる記述、また病気に関わる記述を集めたパートを設けた。そして、最後のパートとして、戦後五〇年、様々な時代背景と時事的な情報にこの作家がどう接して、どういった思いを抱いたかをうかがえるデータを集めた。すなわち、こうした大きなニュースについての思いや意見が記されている日記記述をまとめて読める形とした。

本書の最後に付しているのは作成した「人名リスト」である。この人名リストは、日記に登場した人名のうち、具体的に榛葉英治が関わった出版・メディア関係者をとったリストである。すなわち、日記の記述から、編集者や作家、放送関係者などと判断できた人物をとることで、この作家の人脈、広がりをうかがうデータとしている。康潤伊がとりまとめにあたった。日記には名字のみ、あるいは頭文字などで記される場合もあり、特定できない人名も多い。ここでは、姓名が記されている場合、あるいは誌名や社名から姓名を特定できる人名のみを五十音順に掲げている。ただ、日記では親しい場合にむしろ姓のみで記される場合も多いので、その点、注意しておく必要がある。

もとより、この膨大な日記からうかがえること、そしてまたこの作家の数多くの著述からとらえられる問題は広範に及ぶ。共同で研究を進める過程で、とりあげたい、あるいは本書でも論じたいと思いつつ、生かし切れなかったテーマや問題も多い。そうした問題の中から、大岡響子と、河内聡子がそれぞれの切り口でとりあげた問題をコラムの形で加えることとした[注▶︎9]。

なお、最後に日記資料の引用、記述の凡例について記しておきたい。日記の本文については、第一部の論考編ではできるだけ原資料の記述、表記を生かす形で記した。ただ、第二部では、日記内容の読みやすさを優先し、明らかな誤字、脱字などは適宜直している。また、日記本文の掲載、利用にあたって、家族について具体的な言及がある箇所は原則として避けることとした。日記には実際には家族や親族に関する記述も多く含まれており、執筆活動にも深く作用していたことがうかがえるが、公開は控えるべきと判断したためである[注▶︎10]。文学研究がその対象や方法の可能性を広げてゆくことに、そしてまた、他の研究領域と問題意識や関心を共有してゆくことに、本書がいささかでも貢献できればと思う。

注

▶︎1 榛葉英治『八十年現身の記』(新潮社、一九九三年一〇月)「あとがき」、及び『極限からの脱出』(読売新聞社、一九七一年八月)二四〇頁。

▶︎2 この日記とその調査経過については、リテラシー史研究会「『榛葉英治日記』調査経過」(『リテラシー史研究』一三号、二〇二〇年一月)に詳しい。

▶︎3 五十嵐日記刊行会編『五十嵐日記 古書店の原風景: 古書店員の昭和へ』(笠間書院、二〇一四年一一月)。

▶︎4 「近代日本の日記文化と自己表象」研究会からは田中祐介編『日記文化から近代日本を問う 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(笠間書院、二〇一七年一二月)、同編『無数のひとりが紡ぐ歴史 日記文化から近現代日本を照射する』(文学通信、近刊)がある。

▶︎5 長谷川貴彦編『エゴ・ドキュメントの歴史学』(岩波書店、二〇二〇年三月)一五頁。

▶︎6 調査、研究の過程でテキストマイニングのツールとしてKHコーダーを活用した。同ツールと研究事例については樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析』(第二版、ナカニシヤ出版、二〇二〇年六月)参照。

▶︎7 論考編のうち、河内聡子、田中祐介、中野綾子、和田敦彦の各論は、日本近代文学会二〇二〇年一一月例会におけるパネル発表「研究リソースの可能性を拓く ―『榛葉英治日記』調査から―」(二〇二〇年一一月)をもととしている。

▶︎8 『城壁』については、南京大虐殺事件を描いた小説として重要な意味を持つことから、本書の調査を進めていく過程で、榛葉英治『城壁』(文学通信、二〇二〇年六月)として復刊することとした。

▶︎9 本書執筆者以外に、伊藤遼太郎、佐久間光瑞、西尾泰貴が日記の翻刻、調査にあたった。

▶︎10 全文の公開はしていないが、調査や研究のために日記の全文データを利用したいという場合にはリテラシー史研究会(http://www.f.waseda.jp/a-wada/literacy)に連絡、相談を頂きたい。