第10回「文壇」の戦争責任と再建―『鳴海仙吉』と『雪国』●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第10回 「文壇」の戦争責任と再建―『鳴海仙吉』と『雪国』

尾形大

▶︎終戦後の文学者の再出発

1945年8月15日の正午にラジオから流れた「詔勅」を通じて人々は戦争が終わった事実を知った。この時伊藤整は妻と二人の子どもとともに故郷北海道に疎開していた。妻子は5月に、自身は東京の家を処分し終えてから7月に東京を離れた。一家四人は、函館と室蘭の間に位置する北海道山越郡八雲町野田生にあった妻貞子の実家と、小樽と余市の中間に位置する北海道忍路群塩谷村(1958年小樽市に編入合併)の整の実家とに別れて過ごし、7月末に茅部郡落部村(1957年山越郡八雲町に編入合併)に借りることのできた六畳と八畳二間の長屋で新たな生活を開始したという。伊藤はそこで航空機用のベニヤ板を製造する帝国産金株式会社落部工場に「企画課長」という待遇で〈奉職〉した。

伊藤の死後発表された『太平洋戦争日記』は「昭和二十年八月二十四日記」まで書き継がれ、次のように結ばれている。

私の日記は昭和十六年の暮から、三年九ケ月にわたって続いたが、もう終って然るべき時となったように思う。(中略)私はペンと紙とをもって、田園に隠れ、祖国日本の自然の記録者として生きるか、または巷に隠れ、人情の哀苦の味いを書き記しながら生きて行くこととなろう。木の葉のそよぎが眼に入る限り、人間の哀楽の表情をこの目で見る限り、私には生きてそれを書き記すという生き甲斐が与えられるであろう。私は四十歳と七ケ月に達した。まだ生きる時はかなり残されていると考えてよいであろう。

伊藤整『太平洋戦争日記(三)』新潮社1983

こう記述したのと同じ頃、伊藤は塩谷村の「村と停車場との間にある二町九段の畑」を義兄から買い取り、「まだ」「かなり残されている」「生きる時」を「ペンと紙」を持った帰農者として、隠遁者として過ごそうと準備を整えていく。

一方で10月には北海道大学予科の英語非常勤講師の話を引き受けたり、東京の様子を見にたびたび上京したりもしている。「田園に隠れ」るような生活は長くはつづかなかった。東京の出版界の急速な再生を目の当たりにした伊藤は、東京で文学者として再出発しようという思いを強めていく。

1945年11月に青山虎之助を編集人とする総合雑誌『新生』(全22冊)がいち早く創刊されてベストセラーとなり、翌年1月には岩波書店から総合雑誌『世界』、筑摩書房から臼井吉見編集の総合雑誌『展望』(~1951・9)がそれぞれ創刊され、鎌倉文庫からは文芸雑誌『人間』(~1951・8)が元『文芸』編集長の木村徳三を中心に発刊された。旧プロレタリア作家同盟のメンバーの手による民主主義文学の確立を目指した新日本文学会の機関誌『新日本文学』(1946・1に創刊準備号、同3月創刊)と、本多秋五・平野謙・山室静・埴谷雄高・荒正人・佐々木基一・小田切秀雄を創刊同人とした同人雑誌『近代文学』(~1964・8)が創刊された。中央公論社の総合雑誌『中央公論』、総合雑誌『改造』(~1955・2)、河盛好蔵と斎藤十一が編集した文芸雑誌『新潮』(1945・11~)といった大手の雑誌も相次いで復刊した。また、1944年7月の改造社解散後、同社の文芸雑誌『文芸』を10万円で買い取った河出書房は、野田宇太郎を編集長に据えて1944年11月に文芸雑誌『文芸』創刊号を出し、戦時下も文芸雑誌の火を灯しつづけていた。1946年10月には講談社から文芸雑誌『群像』が創刊され、1945年10月に復刊された『文芸春秋』は文芸春秋社解散にともない翌46年の4・5月合併号で終刊となったものの、同年6月に文芸春秋新社(社長は佐々木茂作)の総合雑誌として再出発を果たした。こうした新旧雑誌群の創刊・復刊と同時に各出版社も相次いで活動を再開していた。

人々は活字を求めた。「そこに眼をつけた人たちが、一攫千金を夢みて出版をはじめ、婦人雑誌、娯楽雑誌、エロ雑誌が雨後の筍の如く氾濫し、単行本も、場当りの戦記物、実録物、そしてエロを売物にする本が、書店にあふれた。」(「『鎌倉文庫』とその周辺」,『別冊かまくら春秋』1985・11)と巌谷大四が振り返るように出版界は急速に再生・拡張を果たし、一時の好況に沸いた。

▶︎文学者と「文壇」の戦争責任

しかし、戦争に同調し熱狂し扇動した文学者と「文壇」は、まもなく『新日本文学』や『近代文学』を中心に起こった文学者の戦争責任論争や政治と文学論争のなかで審査され、断罪され、あらためて価値づけられていく。荒正人・小田切秀雄・佐々木基一・埴谷雄高・平野謙・本多秋五ら『近代文学』同人を迎えての座談会「文学者の責務」が鎌倉文庫の文芸雑誌『人間』に掲載されたのは1946年4月、小田切秀雄が『新日本文学』に発表した「文学における戦争責任の追及」で25名の「戦争責任者」を名指した(詳しくは後述する)のは1946年6月のことである。

だから、文学における戦争責任とは(中略)吾々自身の自己批判ということからこの問題は始まる。自由の世界でごまかしは利かぬ。吾々は戦争中の吾々がどうであったかをみずから追求し検討し批判する。そのことによって、この十年間の日本文学のおそるべき堕落・頽廃に対しての吾々自身の責任を明かにして行きたいと思う。

小田切秀雄「文学における戦争責任の追及」(『新日本文学』1946・6)

程度の差はあっても、すべての文学者が何らかの形で戦争にかかわっている以上、戦時中の自己を顧みて「自己批判」することが必要だと訴えた小田切の言葉を当時北海道にあった伊藤はどのように受け止めたのだろうか。

▶︎伊藤の執筆活動

1945年10月、46年3月、6月と3度にわたり上京し、東京の出版状況を自分の眼で視察・確認した伊藤は「北海道脱出の決意」を固めていく。

(1946年―引用者注)六月上旬に上京した整は、六月二十七日、出版社めぐりをしている。長い空白期間を経たいま、文筆業者として、彼には関係のあった各社の様子を知る必要があった。メモに「今日朝、和田本町の家を出て、東京の街、主として仕事に関係のある出版社を歩く。東京に出てから二週間になる」とある。

以前から関係が深く、戦争中に『得能物語』などをだしてくれて縁の深い河出書房はすでに訪問済みだった。この日訪れる予定は、八雲書店、大興社、万里閣、新潮社、改造社だった。どの社にも顔見知りの編集者がいて、訪問にはそれぞれ満足すべき手ごたえがあった。(中略)整は予定の出版社をすべて周り、どの社でもしかるべき原稿注文を得た。この日に受けた原稿注文は、「小説は『潮流』四十枚、『文明』四十枚、『新人』三十枚、『新潮』三十枚、『北の女性』二十枚、『新文芸』三十枚、等」で、「仕事はあと順調に私が書いて行きさえすればよい」とメモを結んでいる。これで整が北海道に戻る可能性は消えてしまった。

伊藤礼「伊藤整氏『鳴海仙吉』執筆の前後」(岩波文庫『鳴海仙吉』2006)

1945年前後の雑誌編集者や出版関係者の悩みの種のひとつが、出征や復員、疎開で東京を離れた文学者の所在が分からないことだったという。『人間』編集長の木村徳三は、同誌の執筆陣に「事大主義的なほど既成作家や巨匠が名前をつらねて」いる理由のひとつに、「老大家のほうが現役作家・評論家よりもその動静がつまびらかで、したがって住所も明らかだったという、編集の実際面の結果」を挙げている(木村徳三『文芸編集者の戦中戦後』大空社1995)。そう考えると伊藤が直接出版社を訪問し〈営業活動〉をした事情はうなずけるだろう。この時伊藤が取り付けた「『文明』四十枚」の約束は、長編小説『鳴海仙吉』(細川書店1950)の第一章「鳴海仙吉の朝」(1946・10)として発表されることになる。

▶︎長編小説『鳴海仙吉』が抱え込んだ同時代的な問題意識

詩や評論(戯作評論)、小説、戯曲、講演録といった形式を散りばめながらパロディーや風刺を組み込んだ長編小説『鳴海仙吉』は、同時代の知識人を韜晦と諧謔をとおして批判した戦後の代表作として評価されてきた。作者自身言及しているように、評論集『小説の方法』(河出書房1948)との照応性も高く、伊藤の小説論・文学論の実践として位置づけられてもきた。

「文芸評論家として、英文学や仏文学の翻訳家としてこの十五年あまり東京で生活して来た」主人公「鳴海仙吉」は現在「四十歳」。故郷北海道に疎開している間に戦争は終わり、「父親の残した五町歩の畑の地主として郷里の母の隠居家に住んで」いる。妻子を東京に送り届けてからは、「週に二日札幌の学校へ講義に行き、外の日は売文の評論や随筆を書いて暮らしている」。また、若い頃出した「雪の道」というタイトルの「古い一冊の詩集と詩のノオト」を机上に広げて夜ごと筆を加えるのをひそかな楽しみにしている。

「確信が持てなかった。確信が持てない。」という自意識に苛まれる鳴海にとって唯一「確信」を持てるのが自分の「詩集」のはずだった。しかし、20年の歳月を経てあらためて「詩集」の舞台に身を置き読み直してみると、「まるで別な人間になっている」自分を発見してしまい、「詩集」への「確信」も揺らぎだす。

作者自身がモデルであることは一目瞭然の鳴海仙吉を主人公に、そうした「私」が紳士然とした外見とは裏腹に常に不安に苛まれている様子を諧謔味を交えながら描出することで、伊藤は自分自身を含む知識人全体の「確信が持てない」あり様を浮かび上がらせる。言うなれば、伊藤は『鳴海仙吉』において、文学者の戦争責任という問題を個人ではなく自分自身を含む知識人全体の問題へと敷衍する(すり替える)形で「自己批判」をしてみせたと考えられる。諧謔と韜晦を塗り込めた「自己批判」では十分とは言い難いが、どのような形にせよこうした「自己批判」を経なければ東京での再出発は果たし得ない事実を、数度の東京視察をとおして伊藤は感じとっていたのかもしれない。

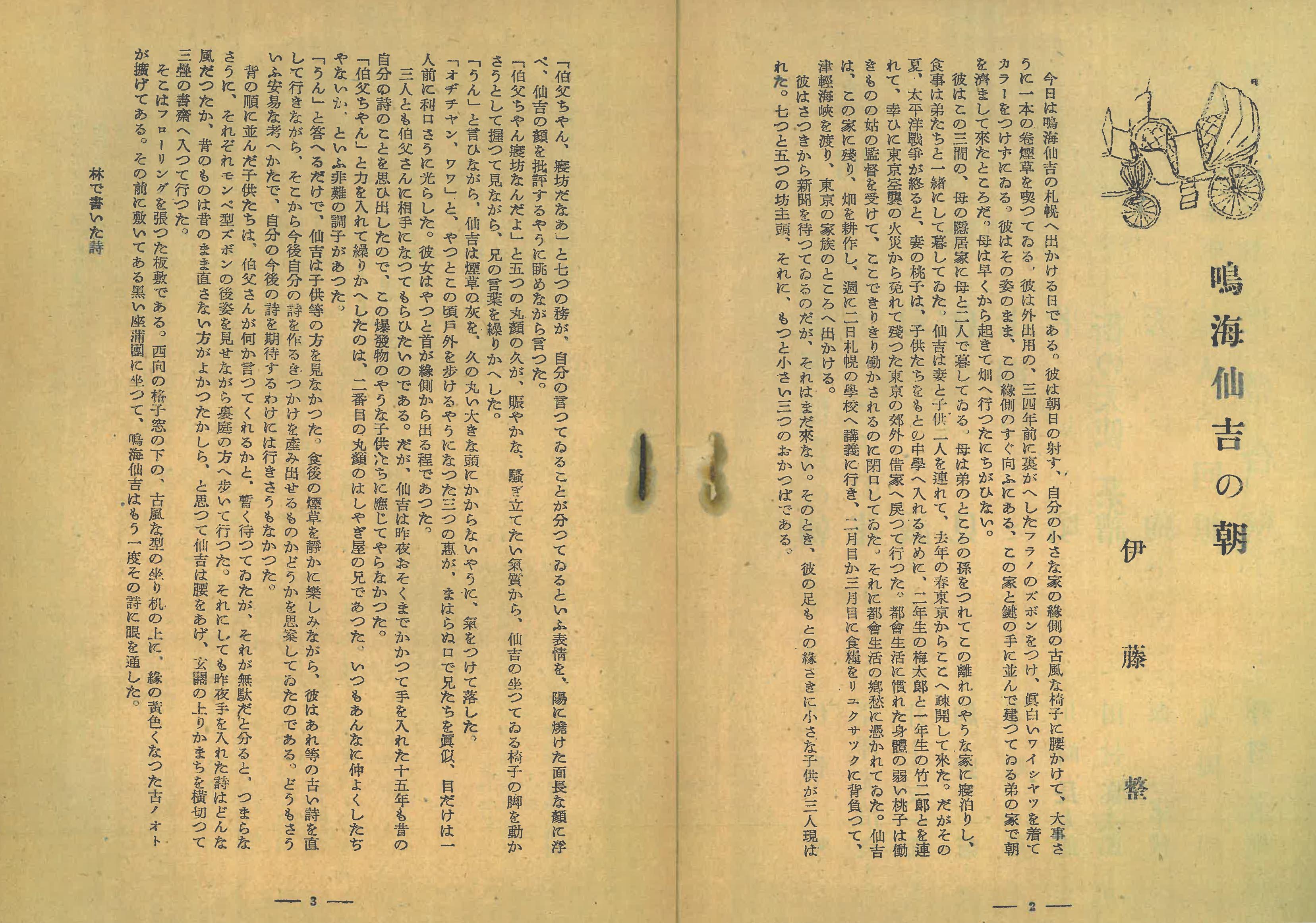

伊藤整「鳴海仙吉の朝」(『文明』1946・10)

さて、鳴海は故郷で「ペンと紙」をもって隠遁生活を送ろうという思いと、東京での文筆生活に戻りたいという希望の間で揺れ動いている。小説の主人公と作者自身は別の存在と見なすのが今日の文学研究のセオリーなのだが、「鳴海仙吉の朝」執筆当時の伊藤整の心が東京に向けられていたことはすでに見たとおりである。現実の作者がすでに通り過ぎた葛藤を、作中の「私」の葛藤として再構成し再現する装い方(小説化の方法)は、上京計画を着々と進めていた1928年の伊藤の詩に見られたあり方と近いものが感じられてならない(第2回参照)。

東京と故郷という二つの「場」の間で揺れ動く鳴海仙吉の物語は、若き日の鳴海がかかわった「マリ子」と「ユリ子」という二人の姉妹との関係を中心に展開していく。「鳴海仙吉の朝」の冒頭に「林で書いた詩」という詩が記され、詩中の「あなた」にマリ子とユリ子の記憶が接続される。林で書いた詩

やっぱりこの事は云わずに行こう。

今のままのあなたを

淋しければ目に浮かべていよう。

あなたは白樺の緑の美しい故郷で嫁に行き、

いいお母様になり、

日々の生活のなかに

夢みたいな私のことは

刺のように心から抜いて棄てるだろう。

私の言葉などは

若さの言わせた間違いに過ぎないときめてしまうだろう。

いつか、人が皆忘れた頃に私は故郷へ帰り、

閑古鳥のよく聞える

から松の林の端れに家を建てて住もう。

草藪に蔽われて見えなくなるような家を。

私は李の垣根に沿って村道を歩き、

数々の思い出を拾い集め、

それを古風な更紗のようにつぎ合せて

一つの物語にしよう。

すべてが遅すぎるその時になったら、

私はきれぎれな色あせた物語を書き、

枝を洩れて月影の射す机の上に置こう。

伊藤の第二詩集『冬夜』(近代書房1937)に収録された同じ題の詩の初出は第一次『椎の木』(1927・9)である。ただ、『鳴海仙吉』で引用されるにあたり、作中で加筆訂正をする以外にもあらかじめ細部に変更が加えられている。原詩そのままでないところに「私小説」に対する伊藤の意識がうかがえるわけだが、最終章「十六 終幕」においてユリ子は20年後の今日になって鳴海の「詩集」をはじめて読み、次のように吐露する。

私、あの詩集を拝見しますと、これは私のこと、これはお姉さまのことって、一つ一つ区別がつきますの。(中略)『また月夜』とか『霧の中』とか『林で書いた詩』とかいうのは、あれは、きっと私のこと。私ひとり決めでそう思っていますの。私あの御本を一週間ほど前に買いましたの。そして読んでびっくりしました。私一晩中寝ないで泣きました。だって私が生きているんですもの。あの御本の中にだけ本当の私がいるんですもの。

「十六 終幕」『鳴海仙吉』

ユリ子は「詩集」の世界と現実の世界とを重ね合わせることで自らを慰藉する。「詩集」のなかの「私」と現在の自分がまったく「別の人間」であるという自己認識をもつ鳴海は、本来であれば偽りと欺瞞に満ちた「詩集」の「私」がうたった「あなた」は「本当のあなた」ではないとユリ子に告げなければならなかった。しかし、鳴海は今なお自分が「詩集」のなかの「私」であるかのような〈仮面〉を被り、ユリ子と関係を結ぶ。戦争未亡人として一人娘を抱えて生きてゆかねばならない現在のユリ子を、「詩集」の「あなた」としてあつかった鳴海の選択が結末の悲劇を引き起こす。姉マリ子を通じて「詩集」の「私」とは異なる現在の鳴海仙吉の一面に触れてしまったと感じたユリ子は、自ら命を絶つしかなかった。ユリ子がすがりついた「詩集」の世界、美と愛と優しさと悲しみとで構成されたノスタルジックな世界はもはやどこにもない。戦争という過酷な現実を経験し深く傷ついた人々を、暖かく迎え労わってくれるような〈故郷〉などありようがなかった。

『鳴海仙吉』は文学者の戦争責任論に対する応答だけにとどまらず、私小説的な枠組みを利用することで伝統的な文学の枠組みの崩壊を浮かび上がらせてもいる。その意味で実に同時代的な問題意識を抱え込んだ小説として位置づけられる。

▶︎〈向こう側〉から〈こちら側〉に帰ってくる物語構造

鳴海仙吉は「向こう側」(故郷)に一時逗留する旅人(一時的な帰郷者)であり、あらかじめ「こちら側」(東京)に戻ることが約束された存在である。したがって、最初からマリ子もユリ子も「向こう側」に残していく以外の選択肢は用意されていない。登場人物のこうしたあり様は、「向こう側」の「駒子」と「葉子」と、東京の「島村」とを鮮やかに描き出した川端康成『雪国』(創元社1937・6 ※以降繰り返し改稿)を想起させはしないだろうか。

この作品はその骨格となる思想においては「禽獣」の発展と言うことができるだろう。(中略)美のためには、生活と倫理が危うくされるのではないか、という強い疑いが、この作品には一貫してあるように見える。/主人公の島村は作者の説明では「自然と自身に対する真面目さも失いがちな」無為徒食の人間で、山を好み、舞踊が好きだ、と簡単に書かれている。しかし、それはどうでもよいことで、美と生命の燃焼を求める感受性の細い絃が島村という人物のなかに縦横に張りめぐらされているのである。その糸に触れる美は悉く音を立てるが、生活そのものはその絃に触れることがない。だから、その生き方において悲しいまでに真剣な駒子のような存在、またその駒子よりももっと張りつめた生き方をしている葉子の存在は、生活者としては島村に触れることなく、ただその張りつめた生き方の発する美の閃光としてのみ島村に把えられる、そこから島村と駒子の間、島村と葉子の間に、接近すればするほど行ちがうという悲劇が生れる。

伊藤整「川端康成の文学」(『昭和文学選集』第九巻解説,1953)

戦後伊藤は、『雪国』の物語世界が〈美・芸術・象徴〉と〈生活・倫理〉という二つの価値観で切り分けられていると指摘した。「美と生命の燃焼を求める感受性の細い絃が島村という人物のなかに縦横に張りめぐらされている」という伊藤の指摘は、島村を作者川端と重ね合わせて「珍重すべきがらんどう」(小林秀雄「文芸時評」,『報知新聞』1936・9・27~30)と評した小林秀雄の見解を発展的に意味づけ直した考察と言うことができる。

駒子は繰り返し「東京の人は...」と島村をなじるのだが、その原因は〈東京/湯沢(地方)〉という地理的な断絶ではなく、もっと深いところの〈芸術〉と〈生活〉の隔絶にある。だからこそ、島村は自分に対する思いを乗せた駒子の三味線の演奏に「敬虔の念」を抱き、同時に「島村には虚しい徒労とも思われる、遠い憧憬とも哀れまれる、駒子の生き方が、彼女自身への価値で、凛と撥の音の溢れ出るのであろう」というある種分裂した感慨にとらわれるのだろう。三味線の演奏も含めた芸術上の産物に創作者・演者の思い・人格の表れを読み取るという島村の思考は、彼の〈世界〉の実態を物語っている。

そうして駒子がせつなく迫って来れば来るほど、島村は自分が生きていないかのような呵責がつのった。いわば自分の淋しさを見ながら、ただただじっとたたずんでいるのだった。(中略)駒子が虚しい壁に突きあたる木霊に似た音を、島村は自分の胸の底に雪が降りつむように聞いた。このような島村のわがままはいつまでも続けられるものではなかった。

こんど帰ったらもうかりそめにこの温泉へは来られないだろうという気がして、島村は雪の季節が近づく火鉢によりかかっていると、宿の主人が特に出してくれた京出来の古い鉄瓶で、やわらかい松風の音がしていた。銀の花鳥が器用にちりばめてあった。松風の音は二つ重なって、近くのと遠くのとのに聞きわけられたが、その遠くの松風のまた少し向うに小さい鈴がかすかに鳴りつづけているようだった。島村は鉄瓶に耳を寄せてその鈴の音を聞いた。鈴の鳴りしきるあたりの遠くに鈴の音ほど小刻みに歩いて来る駒子の小さい足が、ふと島村に見えた。島村は驚いて、最早ここを去らねばならぬと心立った。

川端康成『雪国』

駒子がどんなに健気にぶつかり、飛び込もうとしても島村に届くことはない。島村の〈世界〉は「虚しい壁」に覆われている。昆虫の死に「家に残して来た子供達」を連想する場面からも、島村を取り囲む「壁」の非情さをうかがい知ることができる。その〈世界〉から抜け出し得ない島村は、その〈世界〉に絶望しながら同時に維持・安定させようともする。こうした矛盾を常に抱え込んでいるがゆえに島村は苦しい。駒子によってその〈世界〉を壊されかねないと恐怖したからこそ、「去る」決意を固めたのかもしれない。島村の〈世界〉について片山倫太郎は次のように分析している。

子どもと言えば、前半部において駒子に〈私妊娠してゐると思つてたのよ。〉と告げられる箇所がある。これに対し、島村は無言のまま駒子の閉じた目を見つめている。〈閉じ合はした濃い睫毛がまた、黒い目を半ば開いてゐるやうに見えた。〉とは、駒子の視線を気にする島村の心理に沿った記述だが、一言の言葉も返さない島村の振る舞いからは、世俗的な打算の意味を越えて、固く閉ざされたある内的世界が想像される。〈虚しい壁〉に閉ざされた世界に〈ただじつとたたず〉む姿である。(中略)別離の必然性は当初から定められたものであり、その必然性はアプリオリな内的世界を固く閉す島村の姿勢にある。この内的世界の内実や由来を我々は知ることができないが、一方で、この世界は守ろうとする意志によって存立しているのではなく、どうすることもできない宿命のようなものとして存在しているかに見えるのである。

片山倫太郎「川端康成『雪国』試論―現象する恋情の方法と意味―」(『文学』2007・9)

物語内では島村が固有の〈世界〉を抱えている様子が繰り返し暗示されている。その〈世界〉とは、現実に根差さず、作り物のような、現実の世界から遠く離れ、勝手気儘な空想・想像に支えられるような〈世界〉である。島村はそこに生み出される〈美〉を、離れた位置から盗み見て心を震わせる。

『雪国』の島村も鳴海仙吉も〈美〉的な世界に軸足を置くという共通性を持つ。1935年と1946年にそれぞれ発表が開始された『雪国』と『鳴海仙吉』は、いずれも〈向こう側〉に二人の女性を残して〈こちら側〉に帰る物語として枠取られている。自分の〈世界〉の内側で揺らぐことのない島村に対して、鳴海仙吉は自分の〈世界〉に「確信」が持てないことに苦悩する。

戦争と戦後の文学者の戦争責任といった問題を経て1950年に刊行された『鳴海仙吉』と、同時代的な問題意識にとらわれなくて済む『雪国』(決定版)の間の連続性と断絶の両面が浮かび上がってくる。文学者の戦争責任問題も含めて、川端が戦争について直接何かを語ることはなく、代わりに『雪国』が「決定版」として再刊されたのである。このことは戦後「文壇」が再建される際、その中心に川端が押し出されていく一因になったと考えられるかもしれない。

川端康成『雪国』(創元社1948・12)

▶︎鎌倉文庫からの「文壇」再建

川端は終戦の詔勅を妻子とともに鎌倉で聞いた。この年の4月5日に小林秀雄・高見順・中山義秀と連れ立って久米正雄宅を訪れ、鎌倉在住の文学者を中心とする貸本屋事業の話を持ち掛けた。貸本屋鎌倉文庫は5月1日に開店し活況を見せた。貸本屋事業をたまたま見知った大同製紙社長橋本作雄の提案を受けて、9月には出版社として株式会社鎌倉文庫が発足することになる(正式な許可が下りたのは1946年1月)。貸本屋鎌倉文庫に参加した漫画家の横山隆一は、この時鎌倉在住の作家が「株式会社鎌倉文庫」と新聞社「新夕刊」とに分かれたと記している。

久米さんと川端さん高見さん達は文庫の方へ行き、林房雄さん永井龍男さん小林秀雄さん達は、其の時創刊した「新夕刊」という新聞社へはいりました。私や清水崑も「新夕刊」へ誘われました。私の病床へ永井さんと小林さんがやって来て新しい新聞社を創るから君もはいれという訳で、病気の治り次第上京する事になりました。/鎌倉の作家は、「鎌倉文庫」と「新夕刊」の二つに別れました。

横山隆一「鎌倉文庫」(『別冊かまくら春秋』1985・11)

株式会社鎌倉文庫は社長を久米、役員を川端・高見・中山らが務めたが、実質的な主導者は川端だった。川端は新雑誌『人間』の編集長を元『文芸』編集長の木村徳三に任せようと考え、当時奈良県丹羽市(現在の天理市)の出版社養徳社に勤めていた木村を呼び寄せた。

この『人間』の1巻4号(1946・4)に掲載されたのが前述した座談会「文学者の責務」(荒正人・小田切秀雄・佐々木基一・埴谷雄高・平野謙・本多秋五)だった。そのなかで川端は堀辰雄や正宗白鳥、永井荷風らとともに「消極的戦争反対者」に区分され、「戦争に対する文学的責任から完全に免れているという具合にはやはり言いにくい」(荒正人)と評されている。とはいうものの、同年6月の小田切秀雄「文学における戦争責任の追及」(『新日本文学』)で戦争責任を名指しで糾弾された25名の文学者に比べれば、「札つき」(平野謙)の程度は軽かったと想像される。なお、この問題に関して女性作家が一人も挙げられていないという驚くべき事実を付記しておきたい。

だが文学の堕落に第一に責任のあるのはやはり文学者にほかならぬ。吾々が文学における戦争責任者をまず文壇の中からあげる所以である。

菊池寛 久米正雄 中村武羅夫 高村光太郎 野口米次郎 西城八十 斎藤瀏 斎藤茂吉 岩田豊雄(獅子文六) 火野葦平 横光利一 河上徹太郎 小林秀雄 亀井勝一郎 保田与重郎 林房雄 浅野晃 中河与一 尾崎士郎 佐藤春夫 武者小路実篤 戸川貞雄 吉川英治 藤田徳太郎 山田孝雄(以上二十五名順不同)

小田切秀雄「文学における戦争責任の追及」(『新日本文学』1946・6)

『人間』創刊号表紙

各人がどれ程のダメージを受けたか定かではないが、鎌倉文庫や川端個人に近しい名前が少なくない。とくに鎌倉文庫社長の久米正雄や、文芸春秋社社長の菊池寛といった川端の上の世代が糾弾されたことで(それ以前からパージのウワサはあったが)、相対的に見て「戦争責任」が軽いように見えた川端に「文壇」の取りまとめとしての役割が降りてきたのは、ごく自然な流れだったと思われる。鎌倉文庫のかじ取り役や、48年から17年間にわたり日本ペンクラブ会長を務めたのはその結果と言えるだろう。1947年の横光利一の死、48年の菊池寛の死、52年の久米正雄の死といった事情もあり、川端は「文壇」の中心に押し出されていく。

何より戦争によって傷を負った「文壇」が戦後鎌倉文庫を中心に再建されていった事情も見落とせない。1946年から50年頃にかけて、鎌倉文庫は「文壇」ジャーナリズムの中心だった。少し後になるが、「ほとんど覆滅された文壇が新しい装いをこらして再びきずかれつつある」(「文芸時評3 新しき文壇」『近代文学』1949・1)と述べた杉浦明平に対して、平田次三郎は次のように応じている。

『文芸往来』の創刊は、君のいふ「新しき文壇」のよみがへりの、あまりにも大胆不敵な宣言なのだ。「新しき文壇」の再建祝賀の余興たる、この催し物は、残念ながら、杉浦君、戦後文学世代の考案によるものでは、もちろんないばかりか、決してそれは、新しいものではなく、古臭紛々たるものなのだ。(中略)だが、この雑誌の発刊をささへている、いはば社会的雰囲気、ないし文学界的気流のもつ意味に、批判の眼をくらませるわけにはゆかぬのだ。

平田次三郎「文芸時評 文壇往来」(『近代文学』1949・2)

『文芸往来』は鎌倉文庫から発行された巌谷大四を編集人とする文芸雑誌で、1949年1月から同社が倒産する10月にかけて全8冊を出した。文壇うわさ話や文芸座談会、読者からの投稿質問を受け付けるなど、「文壇」と文学志望者・愛好者との間に線を引きながら、同時に交流的な場の構築を目指した雑誌だった。『近代文学』の時評からは、鎌倉文庫という「場」を中心に「文壇」が再建されていく様子の一端がうかがえる。

1948年に日本ペンクラブの会長に就任していた川端は、1949年5月には『千羽鶴』(初刊は『千羽鶴』筑摩書房1952)の連載、9月には『山の音』(初刊は『山の音』筑摩書房1954)の連載をそれぞれ開始している。また、復活した芥川賞の選考委員にもなっている。1948年10月には「決定版」と銘打たれた『雪国』が創元社から刊行された。

そして上京後の伊藤整はというと、日本文芸家協会の理事に就任し、まもなくチャタレイ事件の被告人として法廷に立たねばならなくなる。このチャタレイ事件を通じて、再建されつつあった「文壇」は世間と接続されていく。

杉浦明平「文芸時評3 新しき文壇」(『近代文学』1949・1)

平田次三郎「文芸時評 文壇往来」(『近代文学』1949・2)