第6回 拡張される「純文学」―「父母への手紙」と「生物祭」●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第6回 拡張される「純文学」―「父母への手紙」と「生物祭」

尾形大

▶︎1930年代の純文学の諸相

『現代日本文学大事典』(明治書院1965)によると、「純文学」とは「通俗文学・大衆文学に対し、読者に媚びず純粋な芸術的感興を軸としてつくられたもの」(長谷川泉)と説明されている。ここで言う「芸術的感興」の「軸」とは、久米正雄「「私」小説と「心境」小説」(『文芸講座』1925・1,5)で示された論理を土台とするものを指す。長谷川は「閉鎖的な文壇における作家の私生活と野合した純文学概念は昭和七頃に固定」したとつづけ、その「再編」の動きとして横光利一「純粋小説論」(『改造』1935・4)や小林秀雄「私小説論」(『経済往来』1935・5~8)を呼び込んだという見取り図を描いてみせる。

久米正雄によると、「私、心境小説」を「除いた外のものは、凡て通俗小説」であり、「自己の中なる『私』を真に認識し」「如実に表現」されたものが「散文芸術の、真の意味での根本であり、本道であり、真髄」であるという。ここから自然主義文学の系譜をひいた私小説と白樺派文学の系譜をひいた心境小説を、文学の「伝統」として肯定的/否定的にとらえる認識が固められ共有されていく。そうした動きのなかで「既成作家」は、明治期大正期の「伝統」の生き証人として尊敬と侮蔑を表裏とする眼差しを向けられるようになる。

横光の「純粋小説論」(1935)の趣旨がそれまでの狭義の「純文学」概念の拡張にあることはたしかだが、「純文学」再編の動きはそれ以前から着実に準備されていた。川端康成は1933年に「純文学」について次のように述べている。

「純文学激励の辞」を、私は書かねばならないのである。しかし、純文学の精神が、特に激励を必要とするほど沈滞してゐるとは、たうてい私には信じられぬ。(中略)純文学を名人芸とし、骨董視するのは、根本的な誤解である。進歩的なものを含まぬ文学が、純文学の主潮に位するならば、一時的な変態に過ぎぬ。(中略)例へば、海外文学の紹介研究は、過去のどの頃にも劣らず盛んである、国文学の近代的方法による研究も、賑かな出発をした。文学理論らしいものも、はじめて姿を現した。(中略)純文学の新人達の強烈な探求と冒険的な開拓とは、純文学の明日を期待せしむるに十分であるし、先進大家にも立派な仕事を続けてゐる人は決して少なくはない。

川端康成「純文学の精神」(『東京日日新聞』1933・7・7,11,12)

ここで川端が想定する「純文学」とは、私小説と心境小説に限定される「骨董品」と見なされる狭義の「純文学」ではなく、「海外文学の紹介研究」や「国文学」の「研究」、「文学理論」の検討なども含む「変態」性を有する概念としてとらえられている。

こうした認識と「純文学」概念の枠取り方からは、1930年前後からとくに活発に展開された「海外文学の紹介研究」のような、1933年時点で現在進行形で展開されていたモダニズム系作家の文学活動を「純文学」の範疇に組み込もうとする意図が垣間見られる。当時すでに大きな盛り上がりを見せていた大衆文学に対抗するうえで、「文壇」を拡張すると同時にその外周に線を引く必要があったのではないかと推測される。川端の発言をもう少し遡れば、1932年に『新潮』の座談会の席で交わされた川端と伊藤整の対話にたどり着く。

川端。 クォターリーなんかに現はれて居る種種の文学論、文学の研究がありますね。ああいふ文学の思考力といふのは、明治以来の日本には無いものぢやないですかね。(中略)純文学に就て考へるといふのは、今が一番盛ぢやないですか。

伊藤。 ですから追々小説のなかにも小説自身の要素としての思考力といふやうなものが入つて来るでせうね。(中略)

川端。 文学に対する思考といふのですかね、その思考といふものが非常に深くなつて、進んでるんですね。

座談会「純文学の危機に就いて語る」(『新潮』1932・10)

1932年時点で、「純文学」という「伝統」に「種種の文学論、文学の研究」という新しい文学の動きを組み込みとらえている様子がうかがえる。「種種の文学論、文学の研究」という文学活動は、1930年前後の海外文学の移入をとおしてこの時期すでに共有されつつあった。新心理主義文学の旗を掲げていた伊藤は、川端の言う新たに拡張されつつあった「純文学」を象徴する存在の一人だったと言えるのかもしれない。

座談会「純文学の危機に就いて語る」(『新潮』1932・10)

▶︎ジッド受容と「メタ小説」の系譜

文学理論や文学研究の輸入・翻訳・紹介を通じて生み出される文学実践を「純文学」の一部と見なす川端や伊藤の文学観は、たとえば私小説の枠組みを利用し、自らの小説をメタ的に語る「私」を描いた小説といった形でひとつのモードにつながっていく。いわゆる「メタ小説」(田口律男「メタ小説の諸相」,『日本文学史を読むⅣ 近代2』有精堂出版1993)の方法は、アンドレ・ジッドの受容・研究に大きなヒントを得て模索・実験された。

同時期のジッド受容を確認してみると、『小説』(芝書房)誌上で山内義雄が「贋金つかい」、鈴木健郎が「『貨幣贋造者』の日記」をそれぞれ翻訳連載(1932・1~1933・2)しており、1934年から35年にかけて金星堂から『ジイド全集』が刊行されている。ちなみに、当時金星堂に勤めていた伊藤整も編集者兼翻訳者として同全集に参加し、第5巻『狭き門』や第15、16巻『贋金づくり』(葛川篤と共訳)の翻訳に携わっている。

ジッド文学の受容と研究を土台の一部にして、「小説を書く私について書く」という一種の「メタ・レベルの言表」を組み入れた実験的な方法が小説に組み入れられていく。こうした新しい小説の方法を曾根博義は次のように説明している。

物語の部分を中心に見れば、その合間合間にそれを書いている人間が顔を出して、その物語についての講釈を挟む、というかたちになります。(中略)そういう「こしらへごと」をこしらえている作家の自意識といいますか制作の過程が同時に表現の対象とされることによって、表現されたものと表現の主体との入り組んだ関係が興味の中心になるということです。いいかえますと舞台と楽屋を同時に見る興味です。

曾根博義「昭和十年前後の「現代文学」」(『昭和文学研究』1983・2)

小説内でその創作現場・楽屋裏を語る「私」が自覚的に描かれた小説が、1933年前後から相次いで発表される。いくつか例を挙げれば、横光利一「花花」(『婦人之友』1931・4~12)の注釈・小説論として執筆された「書翰」(『文藝』1933・11)、森敦「酩酊船」(『東京日日新聞』『大阪日日新聞』夕刊、1934・3・21~4・27)、石川淳「佳人」(『作品』1935・5)、あるいは第1回芥川賞の候補作となった衣巻省三「けしかけられた男」(『翰林』1934・10~1935・5)と太宰治「道化の華」(『日本浪曼派』1935・5)。

いずれも「メタ小説」の系譜に連なる試みと言うことができるだろう。なお、第1回芥川賞の選考委員だった川端と佐藤春夫は、選評内で衣巻や太宰の小説について「新鮮な味」「新しい小説論の見本」「楽屋が舞台の如き小説」と評している。

このような「メタ小説」では、一般的な私小説の枠組みを戯画的に描出したり、その小説を書く小説家たる「私」(小説を書けない小説家)を露悪的に描き出すといった点に類比性が見られ、その意味でしばしば私小説の亜種と位置づけられてきた。

▶︎川端のメタ小説「父母への手紙」

実は同じ頃、川端も「メタ小説」の発想を取り入れた小説を発表している。「父母への手紙」(1932・1~1934・1)である。その「第一信」は次のように書き出される。

若い娘さん達の読む雑誌に、短い小説を書かなければならないのですが、若い娘さん達に好かれさうな話が、どうしても頭に浮かんで来ないのです。しかたなしにともかくも、「父母への手紙」といふ題だけを書いてみました。(中略)そこで「父母への手紙」とは、私にとつては、「亡き父母への手紙」であるといふことが分れば、それだけでもう若い娘さん達は、いくらか感情的になつてくれるでせう。さういふ孤児の哀れさを歌つた文章に親しまなかつた少女達は、恐らくあるまいからです。けれども、さういふ文章の美しい涙は、私の経験によれば、たいていは絵空ごとであります。さういふ絵空ごとから哀れみを植ゑつけられた娘さん達に、私の手紙が気に入るかどうかは疑はしいものです。

川端康成「父母への手紙」「第一信」(『若草』1932・1)

「手紙」を書き出す前に、「私」は掲載誌や読者に対する意識、「孤児」という個人的な事情などを開示し読者の反応を先回りしている。『若草』という掲載誌の読者(「若い娘さん達」)に対する「私」の侮りの含まれた眼差しは、『若草』が若い女性向けの文芸雑誌であったことや、同誌の「リアリズム的な作風とは相いれないのが一般」であった「コント」というジャンル(内容の短い物語、童話、寸劇のこと)を中心化する編集方針(小平麻衣子編『文芸雑誌『若草』 私たちは文芸を愛好している』翰林書房2018)に由来するものと考えられる。

余談だが、伊藤整の第一詩集『雪明りの路』(椎の木社1926)を絶賛する小野十三郎の評(「『雪明りの路』の著者へ」1927・5)が掲載されたのも『若草』だった。小野の評を受けて複数の女性読者から詩集の注文を受けた若き日の伊藤は、熱烈な感想を書き送った数人と手紙をやり取りしたという。そのうちの一人高山タミとの交際の顛末について、後に伊藤は短編小説「鏡の中」(『新潮』1937・7)であつかわざるを得なくなる。

川端康成「父母への手紙」第一信(『若草』1932・1)

小野十三郎「『雪明りの路』の著者へ」(『若草』1927・5)

▶︎自伝的情報の書き込みと共有

さて、このような前置きによってこれから書き出される「短い小説」の「楽屋裏」をやや自虐的に語る「父母への手紙」には、川端の自伝的な情報が多く書き込まれている。とくに「孤児」という「私」の境遇が、作者・川端自身と同様であることは、「日向」(『文藝春秋』1923・11)や「油」(『婦人之友』1925・10)、「伊豆の踊子」(『文藝時代』1926・1,2)をはじめとする諸作品で繰り返しあつかわれてきた経緯もあって、おそらく当時の読者がある程度共有していた情報だったと考えられる。

また、もうひとつ自伝的な情報として「私」の若き日の失恋事件も書き込まれている。

あなたがたへあてた私のこの前の手紙、墓場へでも配達されるよりしかたのない手紙にも、私は彼女の父に会ひに北国へ行つたことをちよつと書きましたし、何年もの間私は彼女のことを思ひつづけて来たのでありまして、今更またここに書きたくもないのですが、実は一昨日、ちやうど十年目で、その少女が私の家へ訪れて来たのですよ、そしてたいへん寂しい後姿を残して帰つて行つたのですよ。

川端康成「父母への手紙」「第二信」(『文學時代』1932・4 ※原題「後姿」)

後に「ちよもの」とか「みち子もの」と総称される諸作品において何度も描かれるこの「少女」に関する一連の出来事は、22歳の川端と15歳の伊藤初代の婚約、婚約破棄という経験に基づく。ただ、この出来事が川端の実体験に材を取ったものであったことは、戦後川端が告白するまで具体的に明かされることはなかった。

とはいえ、「第二信」で記される「少女」との結婚の約束と破談にまつわる悲恋事件については、「南方の火」(第六次『新思潮』1923・7他)、「篝火」(『新小説』1924・3)、「非常」(『文藝春秋』1924・12)、「霰」(『太陽』1927・5 原題「暴力団の一夜」)等ですでに繰り返し描かれていたことも事実である。

自伝的な情報を多く取り入れながら、同時に「メタ小説」的な方法を用いて書かれた「父母への手紙」は、1932年頃の「純文学」拡張の動きのなかで生み出された作品として位置づけられる。狭義の「純文学」に対してこの時期の川端が向けていた眼差しは、連載最終回の次のような一節によく表れている。

度々申します通りに、嘘をつくのにあなた方ほどよい相手がまたとありませうや。ただ一人遺した子の私が、この世に生ける人々に嘘をつく苦しみの毒汁を、せめてあなた方の身に浴びていただきませう。世間の噂では、真実を語ることが、文士の商売でありますせうな。しあはせなことに、真実とはなんであるやら、さつぱり私には分かりませぬ。嘘を言ひたくない祖父には、ただ黙つてゐるほかはありますまい。

川端康成「父母への手紙」「第五信」(『文藝』1934・1 ※原題「あるかなきかに」)

『文学界』創刊号の「編集後記」に川端が「時あたかも、文芸復興の萌あり、文芸雑誌叢出の観あり」(1933・10)と記し、同第3号で林房雄が「今は、第二の曙である」(「十一月作品評」1933・12)と述べたように、「文芸復興」と呼ばれる時期に差し掛かる最中に発せられた「第五信」での「真実」をめぐる言葉は印象深い。

▶︎創作上の窮地に陥る伊藤

こうした川端の実作上の広がりに対して、1932年当時の伊藤はいまだ新心理主義文学を相手に悪戦苦闘をつづけていた。その心境について当時伊藤は次のように語っている。

そして一番叩かれたのは私であつた。ある同人雑誌からあれはナンセンスだと書かれ、友人は皆口をそろへて、あれは読めない。読めない小説は仕様がないと言つた。たうとう私は全く退却する道を塞がれてしまつた。私はなかなか思ふ様にあのスタイルを使ひこなせなかつた。私自身もこれでは面白いものが書けないと思ひはじめた。私はたまらなくなると川端康成氏の顔を見に出かけた。氏の冷たい、透明な顔をその頃私はよく記憶した。そして私は川端氏にすら強がりをばかり言つてゐた。/今はその連続である。私は苦しい。翻訳もしなければならないし、評論で闘つてゐなければならぬし、いい作品が書きたいとも思つてゐる。私はそして今でも強がりをばかり言つてゐる。

伊藤整「フロイドからジヨイスへ」(『都新聞』1932・5・19-20)

ジョイス流の意識の流れの方法にこだわっていた1932年前後の伊藤は、創作上の「窮地」に追い込まれていた。数少ない理解者として名前が挙げられている川端は、この時すでに「針と硝子と霧」(『文学時代』1930・11)や「水晶幻想」(『改造』1931・1に前半、同1931・7に「鏡」と題して後半を発表)で試みた意識の流れの方法を捨て、先に見たような新しいスタイルに取り組みはじめていた。

私は昭和六年の初め頃、すでに窮地に陥っていた。その頃、同人雑誌に一夜づけで書いた「生物祭」と言うのは、この制約(「意識の流れ」で小説を書くこと―引用者注)を棄て、年齢相応の散文詩的な幻想風なものであったから、この時期の作品として僅かに今に残し得るものである。私はどこか、そういう自分のやりやすい場所まで退却しなければならなかった。(中略)本当の小説の骨格を把握しなければ、私にとっては方法は重荷なのであった。それは私のみであったろうか。否、昭和六年一月の『改造』に意識の流れの手法で「水晶幻想」を書き、更にその続きとして「鏡」を書き実作で私を支持することを示した川端康成も横光利一も、同じであったと思う。

伊藤整「新興芸術派と新心理主義文学」(『近代文学』1950・8)

構成でもなければ「芸術的感興」のような精神でもなく、「方法」に集中するという新心理主義の「制約」によって、この時期の伊藤は自縄自縛の状態に陥っていた。たとえば川端が「父母への手紙」で、横光が「書簡」で、それぞれ意識や心理をめぐる「方法」という「重荷」を降ろしていくのに比べて伊藤は大きく出遅れた。「作家の生活」に読者の興味関心を集めるのは小説の「正しい道」ではないと考えていた伊藤は、はたして短編小説「生物祭」(『新文芸時代』1932・1)において、いかなる「小説の骨格」に触れたのだろうか。

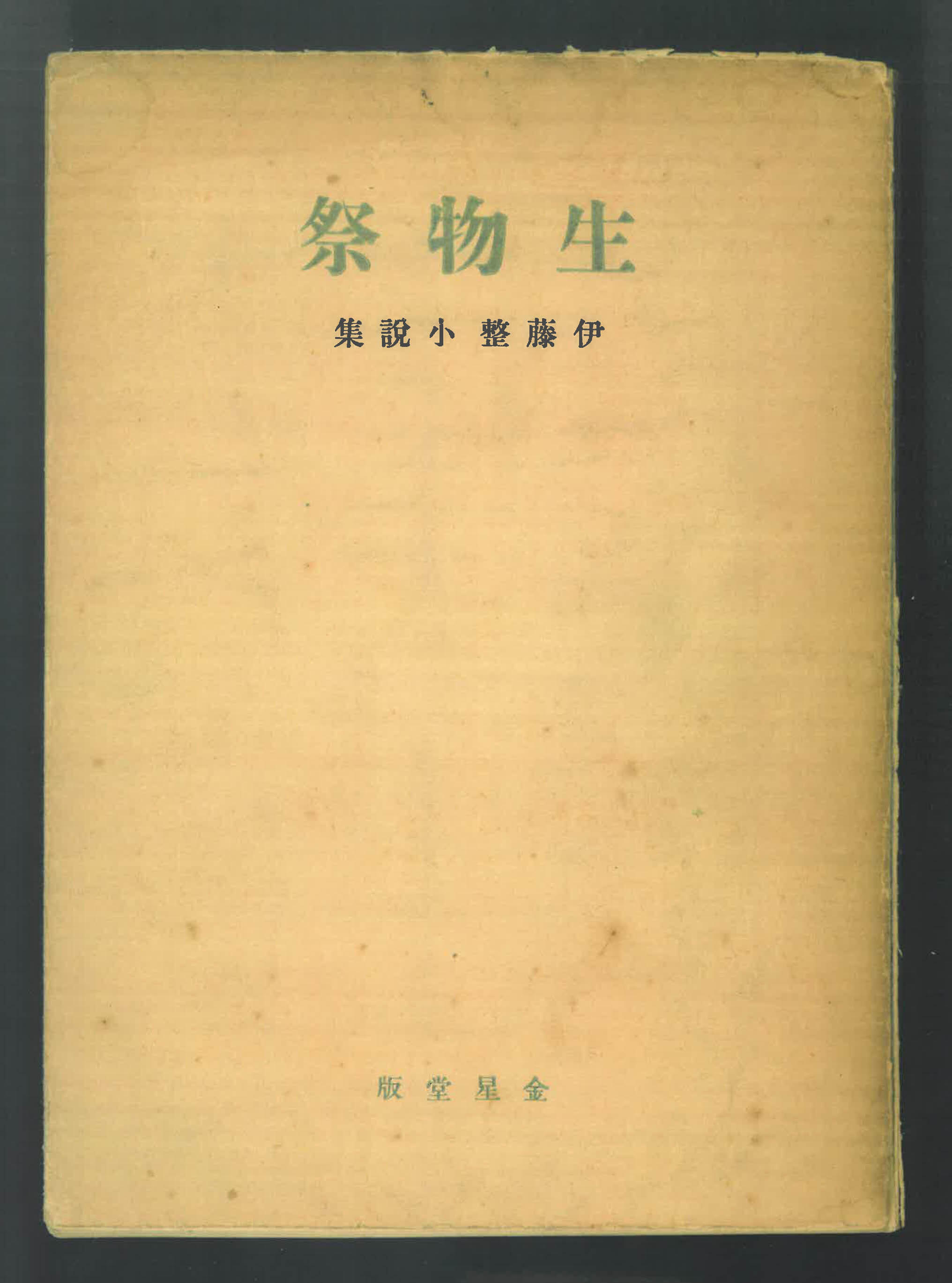

伊藤整「生物祭」初出(『新文芸時代』1932・1)

▶︎「生物祭」の読まれ方

そして林の中から聞こえる間の延びた閑古鳥の声が、私のずっと奥の方の、抑制することもできない感情を搔き乱した。私を呼びもどしたのは父の病気であった。それなのに、私の這入って来たところは、人を狂気にするような春の生物等の華麗な混乱であった。私は落葉松の林に入って行って幼児の睫毛のようなその新しい葉を毟った。

伊藤整「生物祭」(『新文芸時代』1932・1)

原稿用紙25枚程の「生物祭」は、父危篤の報を受けて帰郷した東京の大学に通う「私」が「北国」に位置する故郷で過ごした短い期間を描いた短編小説である。「北国」の長い冬を越した6月の生物たちは、「私」を狂気にするような「淫靡な、好色な、極彩色の、だらけた、生物や人間等の歓楽」を周囲で繰り広げる。生の世界に強く惹き付けられながら、一方で死の床にある父に対して子として当然抱くべき感情の不在、冷酷な自己の本性に突き当たり苦悩する「私」の心境が、周囲の自然風物とのコントラストのなかで繊細に描かれている。

1928年4月に東京商科大学復学のために上京した伊藤は、5月下旬に父・昌整危篤の報を受けて帰郷した。昌整はその年の7月13日に没する。その3年半後に「生物祭」で描かれた出来事は、基本的にこの時の体験に材をとったものと見なされてきた。

ただ、発表当時に「生物祭」を伊藤の「私小説」として読む読者はずいぶん限られていたと思われる。その後の伊藤自身の作品やエッセイ、伝記研究の充実にともない「生物祭」は事後的に伊藤の「私小説」として位置づけられていく。「私」と作者伊藤整は等号で結ばれ、作中で描かれる父に対する「私」の嫌悪感や罪の意識、自然風物に対する暴力性の発現と自己処罰的な衝動といった〈謎〉の答えは、安易なまでに作者の実生活に求められてきた。

しかし、自然主義以降「文壇」に定着した「小説とは常に作家の生活告白、それも露出症的なもののみが特に尊重される風潮」(伊藤整「現代文学の芸術的方向」1932・4)を文学の「正しい道」ではないと断じた同時期の伊藤の文学観を踏まえれば、「生物祭」で伊藤が触れたかもしれない「小説の骨格」とは、けっして狭義の「純文学」の認識から説明され得るものではない。

▶︎純文学を拡張する試み

「生物祭」のテーマのひとつとして、父の死を切っ掛けに「私」のなかに生じる変化が挙げられる。自分はこれまで「暖かい心」で父に接してはこなかった。しかし、今まさに死なんとする父を前にして、それがはじめて湧き出すのではないか、「起こりうるものがあればそれは今私のなかに起るかも知れない」と一縷の望みを託す。

物語のベクトルははじめから〈死にゆく父〉ではなく、〈死にゆく父を持つ「私」〉にしか向けられていない。みずからの内に、理解も制御も抑制もできない何ものかを抱え込む「私」は、〈死にゆく父〉をとおして「私」という存在をつかみ取ろうと藻掻く。

父の苦痛に歪んだ麻痺的な表情が私の顔の隅々にひそみ、私の肉身のすべての非力な敗北感と、私の精神の見るに耐えない卑屈さとに、私はまざまざと父の属性を見るのだ。嘲笑を背にして逃げ去る私の姿は同じ場合の父の身の曲げ方であり、哀な闘争欲に駆られて私が人に降りあげるのは父のみじめな細い腕だ。その残虐なつながりのために、私は父を正視することが出来ない。父の生涯につきまとったと同じ躓きが、屈服が、妥協と誤魔化しが、無限に私の生活を待っている。それの一つ一つに耐えねばならない無数の日々が私にやって来る。私は私自身からすら飛び去りたいのに。父が戦って来たというだけの理由によって平穏にいま去ってゆくのは宜い。だがその枷を身につけてあなたの子はすでにここにいるのだ。

伊藤整「生物祭」(同前)

父をとおして「非力さ」や「卑屈さ」、「みじめ」さといった「私」自身の本質が可視的にとらえられ、さらにこの先に待ち受ける「躓きが、屈服が、妥協と誤魔化し」が予見される。つまり「生物祭」は、父親(家族)との不和・確執を詳らかに告白するといった従来的な私小説の定型に沿って書かれた小説ではなく、むしろそうした「小説の骨格」をなぞりながら、あくまでも父とのつながりをとおして「私」自身を照射し、「私」という存在(現象)をとらえようと試みる「私」を描出した小説として位置づけられるのではないか。

大正末以降の「文壇」ジャーナリズムの大規模化にともなう「描く私」と「描かれる私」のかい離の問題(安藤宏『自意識の昭和文学―現象としての「私」』至文堂1994)は、1929年にフロイトの無意識を知り学んだ伊藤に深刻な問題として受け止められる。フロイトからプルースト、そしてジョイスの受容をとおして、伊藤は広大な意識・無意識の領域に拡散した「人間」の断片を書き留める(まさに意識の流れの手法がそれにあたる)ことで、よりリアルな「人間」を、より精密に描出しようと試みた。

そしてその方法は、まもなく対象を「私」、すなわち自分自身に突き付ける方法へと転換する。当時「私小説」を是とする文学認識から距離を取ろうとしていた伊藤にとって、その転換が「窮地」「後退」と感じられたのは仕方のないことだった。しかし「生物祭」の本質は、「私」をめぐる同時代的な問題意識を共有すると同時に従来的な「小説の骨格」を踏まえ、そのうえで〈故郷の自然風物〉と〈死に瀕した父〉を通じて「私」という存在の断片をかき集めようとする、そうした「私」を描出したという点で新しさを内包した試みだったと考えられる。

「純文学」を書けない小説家の姿を描出することで「純文学」の拡張を目指した「メタ小説」での試みと同様に、新心理主義文学を経由して伊藤がたどり着いた「生物祭」にも、「純文学」の拡張という同時代的な文学実践としての意味合いを読み取ることができるのではないだろうか。

伊藤は「生物祭」において、川端や横光の「メタ小説」のような方法を採用することはなかった。しかし、「海外文学の紹介研究」や「文学の研究」といった潮流に身を置いてきた伊藤や川端らの文学実践は、「純文学」という「伝統」の範囲と奥行きを確実に押し広げ、深めていった。大衆文学に対抗する「純文学」再編の動きは、同時に「文壇」の再編としての意味を持つ動きでもあった。少なくとも同時期の「文壇」は、「純粋な芸術的感興を軸としてつくられたもの」(長谷川泉)のような場と説明され得るものではなく、清濁併せ吞むような拡大と縮小を繰り返す場としてとらえる必要がある。

「純文学」をめぐって「文壇」の動きが活性化する一方で、国家権力の大弾圧によって崩壊の危機に瀕していたのがプロレタリア文学だった。1933年2月20日、小林多喜二は赤坂で逮捕され、連行された築地警察署内で拷問を受け虐殺される。小林は伊藤と同郷で、小樽高等商業学校の一年上級だった。そんな小林の死に関して当時伊藤は直接には何も書き残すことはなく、ただ沈黙を選んでいる。

伊藤整『生物祭』初刊(金星堂1932)