3.『城壁』と南京事件関係資料(1部 榛葉英治の難民文学)

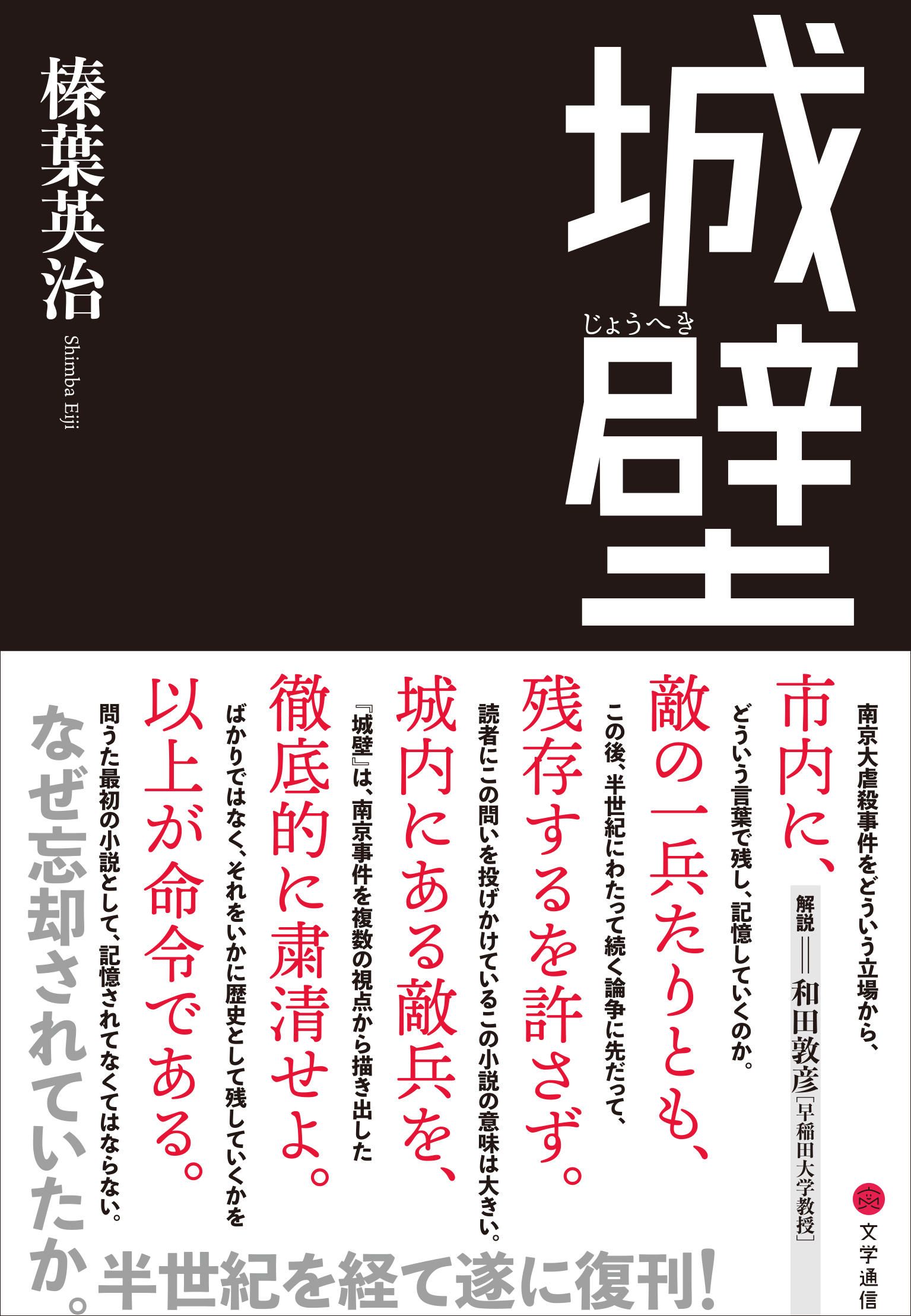

●2020.06月刊行

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

1部 榛葉英治の難民文学

3.『城壁』と南京事件関係資料

※「1部 榛葉英治の難民文学」のテキストは、今回復刊する『城壁』の解説(和田敦彦)を再掲したものです。

和田敦彦

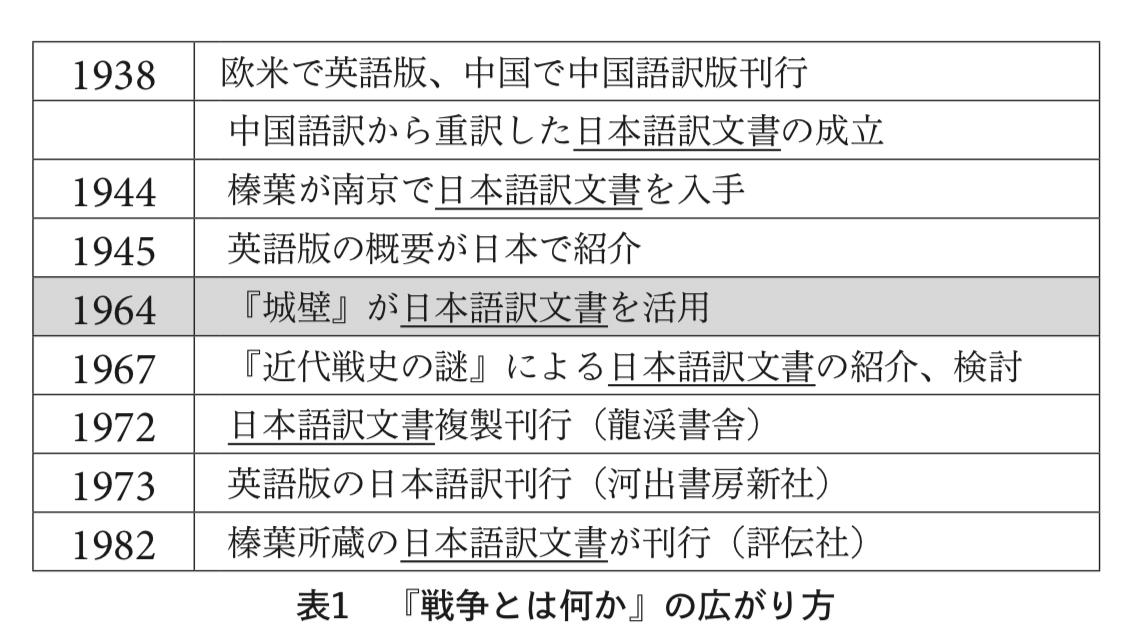

ここでは、『城壁』がそのもととした資料や、それにどう手を加えているのか、また、小説内の人物と実在の人物との関係についても説明しておきたい。小説に分量としてもっとも大きく用いられたのは、『マンチェスター・ガーディアン』誌の中国特派員ティンパーリー(Harold J. Timperley)の著述『戦争とは何か』であり、一九三八年に英語版で刊行された▶注[6]。日本軍による南京占領の際に、南京に留まっていた欧米人を中心に、難民を保護する安全区が設けられるが、その設置と運営にあたった南京安全区国際委員会の人々の書簡、報告、日記などで構成されている▶注[7]。この書の簡略な紹介は、終戦後間もなく日本でなされている▶注[8]。

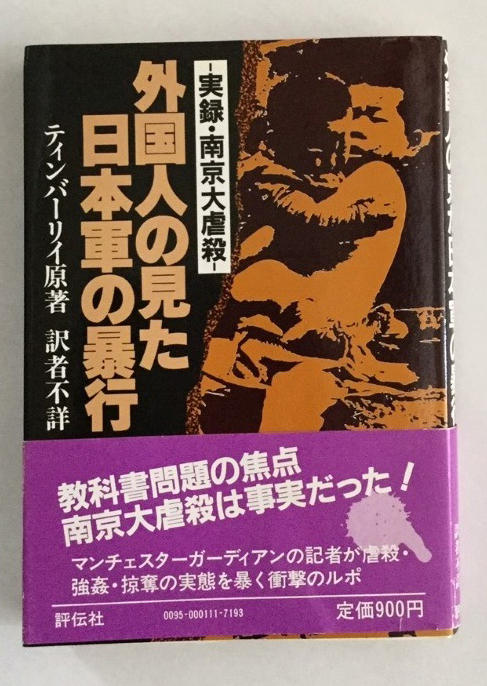

戦時中、中国では郭沫若の序文を付してこの本の中国語訳が作成され、発行されていた。また、同じく戦時期にこの中国語訳を日本語に訳した資料も存在しており、洞富雄は、「おそらく当時、[日本の]軍部で訳刊し、中枢部のものにかぎり少数配布した、極秘の出版物であったと思われる」とする▶注[9]。榛葉英治が満州外交部時代、一九四四年に南京で入手したのはこの資料、中国語訳から日本語に重訳した文書にあたる。榛葉英治のこの手持ちの資料は、後に一九八二年に評伝社から刊行されている▶注[10]。

注意しておくべきは、この邦訳文書の存在は、一九六四年の『城壁』発表当時はまだ知られておらず、一般には目にすることができなかったという点である。歴史学で南京事件研究の草分けでもある洞富雄がこれらの資料をもとに『南京事件』を刊行するのは一九七二年であり、『戦争とは何か』の正確な翻訳が、現存するその異本についての解説とともに刊行されるのは翌一九七三年である▶注[11]。なお、一九七二年には龍渓書舎がこの中国語版からの邦訳文書のリプリント版を刊行している▶注[12](表1)。

『城壁』は、当時まだ知られていなかったこの邦訳資料を、読みやすくしつつも直接、大幅に引用し、構成することで作られている。南京安全区国際委員会から各国大使館宛の公信や、事件番号の付された暴行報告、書簡や日記を生かしながら、その内容にあわせて、委員らの行動を描き出し、また彼/彼女らと江藤小隊の部隊員との接点を作り出しているのである。

また、南京事件での体験を、当時『朝日新聞』南京支局員であった今井正剛がつづった回想「南京城内の大量殺人」(『文藝春秋』一九五六年十二月)や、南京入城からほどなく、十二月二十七日から三十一日にかけてその南京支局を訪れ、『朝日新聞』に記事を送った評論家杉山平助『支那と支那人と日本人』(改造社、一九三八年五月)の記述も、それぞれの著者を小説に登場させる形で生かしている▶注[13]。

ただ、人名については小説内では別の名前があたえられている場合があるため、ここで主な固有名の変更について補足しておきたい。まず『城壁』の江藤小隊は、小説では「柳川兵団」「宇都宮第十一師団」とあるが、これは柳川平助中将を司令官とする第十軍であり、実際には宇都宮第一一四師団(末松茂治中将)にあたる。この師団は小説での設定と同じく「予備役、後備役の応召兵が大半」であった▶注[14]。

作中で南京安全区国際委員会との交渉にあたる日本大使館側の「尾崎総領事」は、岡崎勝雄総領事にあたる。「田中貞次郎書記官」は田中末雄日本大使館理事官である。また、作中でレイプしようとした日本兵を打擲する「白井正雄中佐」は、ティンパーリーの書では永井少佐である。そして作中のA新聞はむろん『朝日新聞』で、今井正剛にあたるのは作中の「山内静人特派員」、一緒に登場する「中村登記者」は中村正吾、また文芸評論から出発した著名な評論家として登場する「杉原荒助」が杉山平助である。

『城壁』が用いたティンパーリー『戦争とは何か』は、南京事件を扱う四つの章で構成されており、現地からの書簡や報告を引用する形をとっている。第一章ではマイナー・ベイツ(Miner S. Bate)の書簡とジョージ・フィッチ(George A. Fitch)の報告文、第二章はフィッチの日記、第三章はベイツの日記、第四章でフィッチの書簡が用いられている。ベイツは当時金陵大学歴史学教授で南京安全区国際委員会の中心メンバー、米国人宣教師のフィッチはYMCA南京支部長で委員会の運営にあたっていた。また、この書には付録として南京安全区国際委員会の名簿、委員会の作成した事件報告(事件番号と日付けを伴う)、委員会から当時各国大使館に送られた公信が収録されている。

ただし、この『戦争とは何か』では証言者への配慮もあって第一章から四章で扱っている日記や書簡の書き手は明示していない。『城壁』は、これらに見られる見聞を、南京安全区国際委員会の委員長をつとめたドイツ人のジョン・ラーベ(John H. D. Rabe)と、同じく委員会の委員で米国人宣教師プラマー・ミルズ(W. P. Mills、作中では「ミルス」)の視点から、特にミルス神父の内面に焦点をおいて創作としてふくらませながら描いている。したがって『城壁』の第七章一節と、第八章一節に出てくるラーベの日記は、実際にはフィッチの日記、第十二章三節に出てくるスマイス(Lewis S. C. Smyth、作中では「スミス」)の手紙は、フィッチの書簡にあたる。

この作品は、その記録の部分は以上の資料を基にしているが、これは純然たる小説であり、構成も、主要人物も、すべて作者の創作であることを附記しておく。

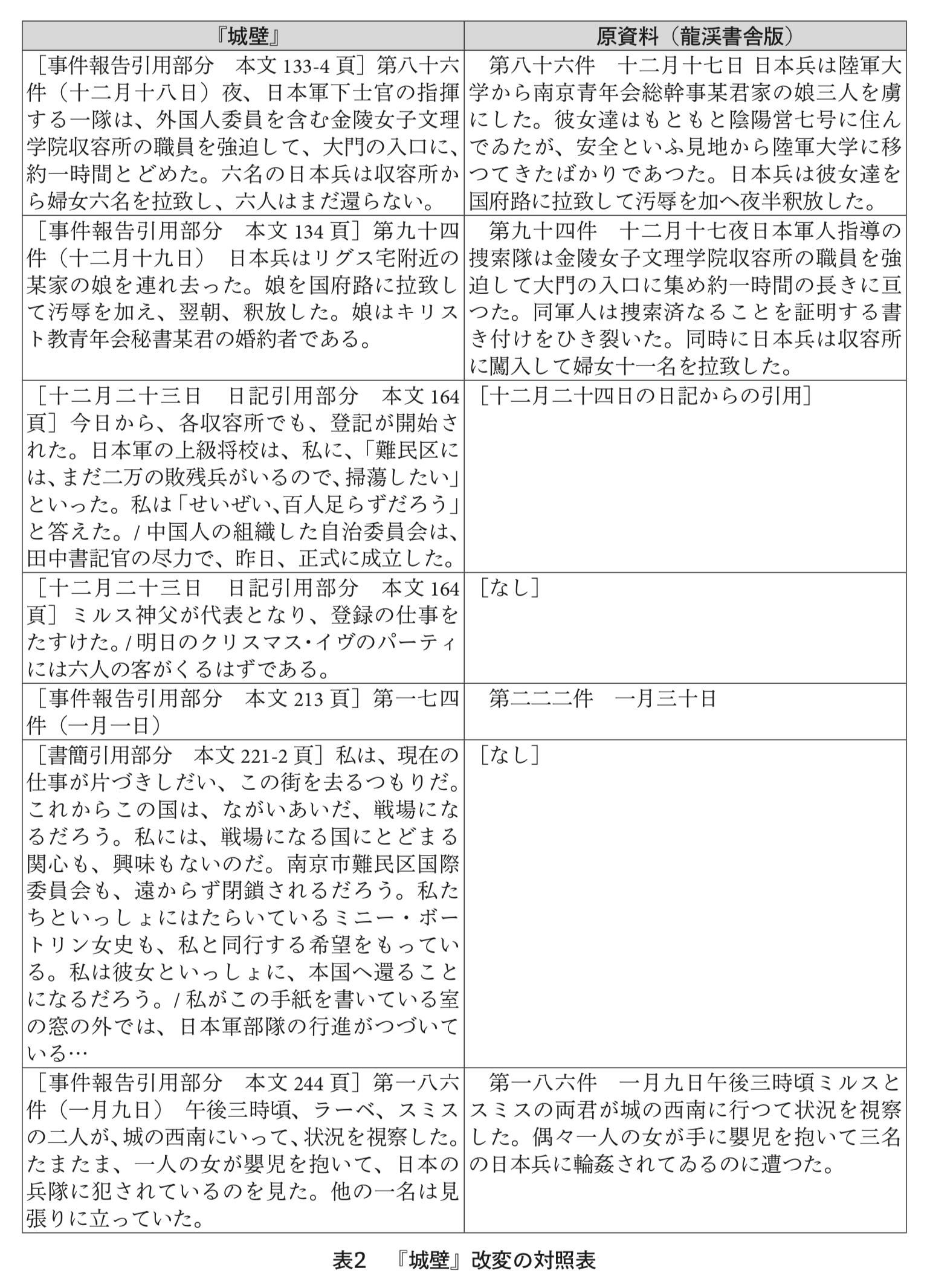

本書の「あとがき」でこう記されているように、出来事やその時系列は記録にそいながら、人物の背景や出会いが創作されている。ただ、「記録の部分は以上の資料を基にしている」とあるが、実はこの小説ではこの記録の部分、『戦争とは何か』(中国語からの日本語への重訳版文書)の引用部分自体にも、榛葉英治による内容の変更や追加がある。単に読みやすくするのみならず、内容自体が変更、追加されている部分を表の形でまとめておく(表2)。

なぜこのような資料自体の変更、追加を行ったのか。それは小説の筋立ての創造と大きく関わっていると思われる。簡単にまとめるならこれら変更によって以下のような筋立てを作ることができるためである。

・金陵女子文理学院から女性が連れ去られ、レイプされる場面で、南京安全区国際委員会の人々と、江藤小隊の接点を作り出し、双方の側からその出来事を描く。

・南京安全区国際委員会の中でスマイス(作中では「スミス」)とボートリンに恋愛関係を作り出し、米国に旅立つようにする。

・婚約者である葉雪珠をレイプされた中国人の黄士生の葛藤と新たな旅立ちを描く。

・クリスマス・イヴにラーベ宅に委員会の人々がつどい、日本と南京事件について見解を互いに述べ合う場面を作る。

これらは榛葉の創作によって作られたエピソードであり、榛葉英治による想像と事実との落差も痛感させられる部分でもある。作中で優雅なパーティが開かれるクリスマス・イヴのラーベ宅は、実際にラーベの日記を読めば静かにパーティができるような状態ではなく、六〇〇人の難民がひしめき、日本兵の侵入をたえず警戒していなくてはならない状況にあったことがわかる▶注[15]。また、金陵女子文理学院で宣教・教育に献身していたボートリン(Minnie Vautrin)にはこうした恋愛もハネムーンもむろんない。作中で彼女は二月に南京を旅立っているが、実際のボートリンの日記では二月の段階でもキャンパスには若い女性を中心に三〇〇〇人に及ぶ避難民が暮らしており、その身を案じる日々が続いていく▶注[16]。ボートリンが精神的においつめられ、米国に帰国するのは一九四〇年、そして一九五一年に自ら命を絶つこととなる。むろんこれは彼/彼女らの日記や書簡類がその後、多くの人々の努力によって公開、翻訳されてきた今日だからこそ見えてくることであり、その創造を単純に批判することはできまい。

しかし創作にあたって、実在する記録文書を、作中の引用部分で榛葉英治が改変している点については、ここで批判しておかなくてはならない。実在する記録資料を引く際に、創作だからといってその資料自体を改変して示す行為は、その資料に対する、そしてその資料が記録する膨大な死者や被害者に対する配慮と尊重を欠いていると言えないだろうか。そのうえ前述したように、この時期にはまだ榛葉の所蔵していたこの邦訳文書の存在は知られておらず、読者は参照、検証することができないのだからなおさらである。

とはいえ、こうした問題を含めて、この小説の可能性や限界、欠点自体が論じられてこなかったことが問題なのだ。その意味では、小説における記録資料の扱いや用い方自体を考え、問いかける可能性をもこの小説はもっていたと言ってもよい。だがこの小説はほとんどとりあげられることなく、半世紀を経てきた。それはなぜだろうか。

つづきを読む→4.南京事件の描かれ方、記憶のされ方へ

注

[6]Timperley, Harold J., What War Means : The Japanese Terror in China, London : V. Gollancz, ltd., 1938.

[7]ティンパーリーと南京安全区国際委員会側との間で、この資料の作成についてなされたやりとりは南京事件調査研究会『南京事件資料集 一 アメリカ関係資料編』(青木書店、一九九二年一〇月)に収められている。

[8]「天皇の軍隊 H. J. Timperley What War Means: Japanese Terror in China」(『人民評論』一九四六年三月)。

[9]洞富雄編『日中戦争南京大残虐事件資料集 二 英文資料編』(青木書店、一八八五年十一月)。なお、洞は『近代戦史の謎』(人物往来社、一九六七年十月)や『南京事件』(同、一九七二年四月)で『城壁』がティンパーリーの著書の日本語訳を用いたことにも言及している。

[10]ティンバーリイ『外国人の見た日本軍の暴行』(前掲)。原資料を現代仮名遣いに改め、読みやすくレイアウトし直されている。

[11]洞富雄編『日中戦争史資料 9 南京事件2』(河出書房新社、一九七三年十一月)。

[12]ティン・バーリイ『復刻版 外国人の見た日本軍の暴行』(龍渓書舎、一九七二年二月)。ただ、この復刻版には使用原本などの書誌的な説明や解説は付されていない。

[13]「あとがき」にもあるとおり、榛葉英治は鶴見俊輔他『日本の百年 3 果てしなき戦線』(筑摩書房、一九六二年三月)の引用部分を参照しており、引用部分以外のこの書からの影響も見られる。

[14]南京戦史編集委員会『南京戦史』(偕行社、一九八九年十一月)。ちなみにこの師団の歩兵第六十六連隊第一大隊『戦闘詳報』には「旅団命令」による捕虜銃殺の連隊長命令が記録されている。

[15]エルヴィン・ヴィッケルト『南京の真実』(平野卿子訳、講談社、一九九七年一〇月)。

[16]ミニー・ヴォートリン『南京事件の日々』(岡田良之助・伊原陽子訳、大月書店、一九九九年十一月)。