2.「城壁」はどのように生まれたか(1部 榛葉英治の難民文学)

●2020.06月刊行

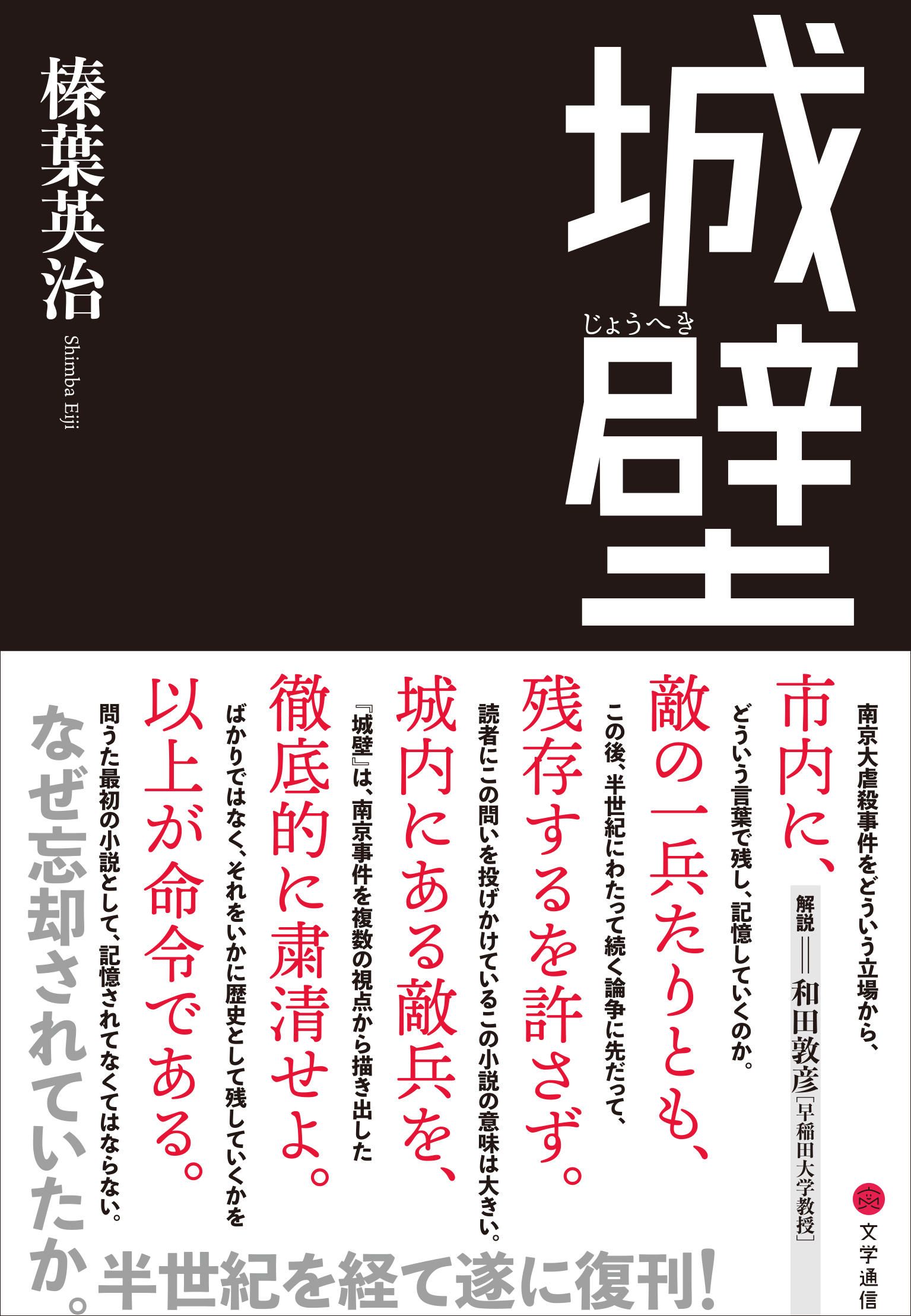

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

1部 榛葉英治の難民文学

2.「城壁」はどのように生まれたか

※「1部 榛葉英治の難民文学」のテキストは、今回復刊する『城壁』の解説(和田敦彦)を再掲したものです。

和田敦彦

榛葉英治についての資料には、「すべてが事実であり、創作はいっさいない」自伝であると自ら記した『八十年現身の記』(新潮社、一九九三年一〇月)がある。また、先に引いたが、一九四五年から一九九八年の五四年間に及ぶ『日記』三四冊が現存している他、彼は自身の旧満州(現中国東北部)からの引揚げ体験を『赤い雪』(和同出版社、一九五八年)、『極限からの脱出』(読売新聞社、一九七一年八月)、『満州国崩壊の日』(上、下巻、評伝社、一九八二年十一月)などで描いている。まず『八十年現身の記』の記述からその略伝をまとめておきたい。

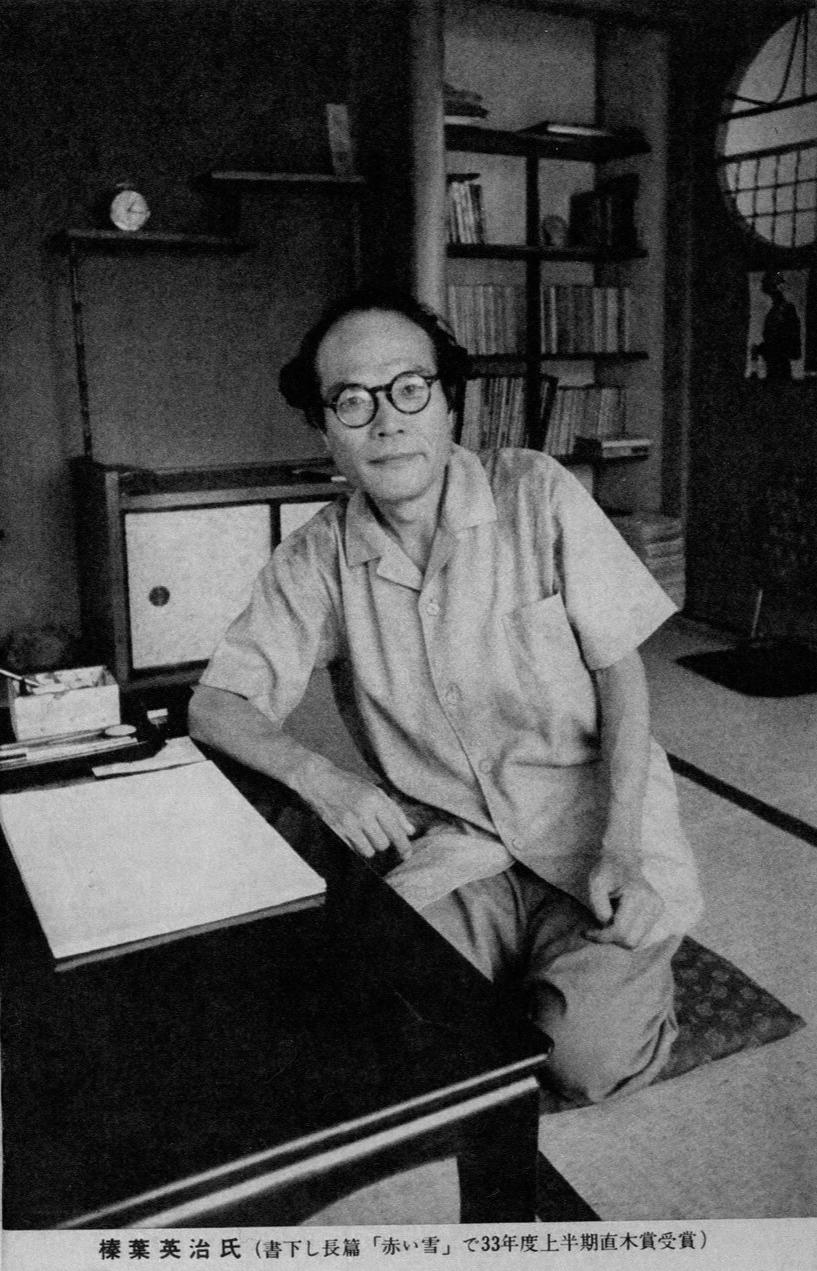

榛葉英治は一九一二年静岡県の掛川で生まれ、一九三三年に早稲田大学文学部英文科に進学、在学中には同級の浜野健三郎、阿部喜三らと文芸同人誌『人間』を作っている。三六年に卒業し、叔父にあたる作曲家の村岡楽堂を頼って満州に渡った。一九三七年に関東軍の大連憲兵隊に英語通訳として採用される。アルバイトとして行っていた訳業を評価され、一九三九年に満州国外交部に職を得ることとなる。榛葉は、満州での日々とそこからの引揚げ体験を戦後、繰り返し描くことになるので、この時期について少し詳しくふれておこう。(※編集部注=写真は『小説新潮』1958年10月号より引用)

満州国外交部は、日本でいえば外務省にあたり、この外交部の次長が上村信貞、榛葉は調査二科(欧米情報担当)に属していた。二科の主席事務官が榛葉をリクルートした山本永清で、山本は一九四二年に新京(現在の長春)から南京大使館へと転出し、後に榛葉に南京事件の資料を手渡すことになる。満州国の首都であった新京に移り住んだ榛葉は、ここで『満州公論』や『満州評論』に筆をとり、満州文芸家協会にも属していた。一九四四年に、彼は中国青年の意識調査の目的で、一ヶ月の中国出張を命じられ、北京や南京を回ることとなる。南京で、山本永清から内々に南京事件についての資料を提供された榛葉は、それを実家の掛川に郵送し、これが後に『城壁』の資料となる。

彼は一九四五年二月に召集され軍務につき、敗戦を迎える。ソ連軍の捕虜となって新京の東南郊外におかれた南嶺収容所に入れられるが、脱走する。新京から翌年ソ連軍は撤退し、かわって中国共産党軍に占領され、さらに同年中共軍は撤退して街は国民党軍の管理下におかれる。その年、一九四六年七月に日本への引揚げが可能となり、長春から奉天を経て錦西(葫芦島)の港から故郷の掛川に引き揚げた。

帰国した後、一九四八年十二月、『文芸』に「渦」、翌年三月に同誌に「蔵王」を発表、文壇から高い評価を得た。河出書房で編集にあたっていたのは後に直木賞作家ともなる杉森久英である。その後、創作に専念し、一九五八年には『赤い雪』で第三九回直木賞を受賞する。一九九九年に没するまで、純文学から大衆文学まで幅広い活動を展開し、歴史物や伝記小説、趣味の釣りに関する著述も多い。

以上、略伝を自伝からまとめたが、では『城壁』はいつ、どのように構想されていったのだろうか。日記をもとに、その発表までの経緯をまずまとめてみよう。最初に出てくるのは彼が五十歳となる一九六二年で、南京事件の資料をもとに「書く意欲が沸きそうだ」(五月一六日)とある。その後、満州国外交部時代の友人を呼んで話を聞き、南京事件についての議論をしている(五月二二日)。そして冒頭に引いたように資料の収集や聞き取りにとりかかる。『八十年現身の記』ではそれをより具体的に記しており「この大量虐殺が上からの命令によるものか、兵隊の野蛮な恣意によるものかを知ろうとして、現地の大佐参謀だった人に質ねたが、はっきりした返じは得られなかった」とある。こうして執筆に力を入れてはいたが、中央公論社から掲載を断られてしまうわけである。

10日に「城壁」(218枚)を書き上げた。収入ほとんどなし。この原稿も発表の当なしだ。(一九六三年一〇月一三日)

仕上がった「城壁」を、榛葉はひとまず河出書房新社に預けた(一〇月二一日)。そしてこの年十二月から翌年の一月末まで、彼は「城壁」の長編化に没頭、五〇〇枚に及んでいる。

これは雑誌に連作するところもなかった。そんなへたな商売をし、生活を犠牲にしながら、この長編に熱中している。人からは笑われるだろう。自分としてはどうしようもない。これを完成させなければ、つぎの仕事をする気持になれない。[中略]この「城壁」にすべてをかけている。こんな自分はいったい正しいのか。それとも誤っているのか。(一九六四年一月三〇日)

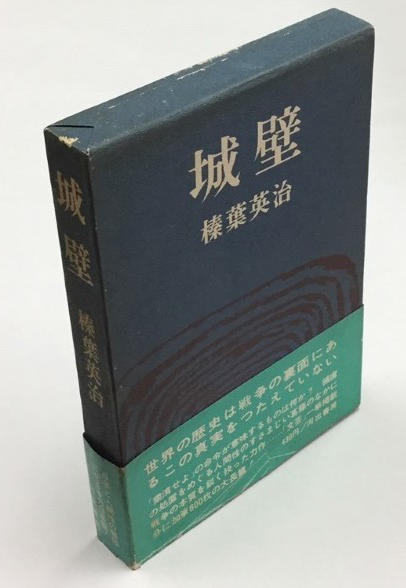

五月一六日、原稿六〇二枚の「城壁」が完成する。その後、河出書房新社から三〇〇枚にして『文芸』に掲載する話がまとまり(六月二二日)、原稿を整理し直し、八月号に掲載された。八月三一日の日記には再び「「城壁」完成」とあり、翌日、河出書房新社に届けている。これが再度加筆して六〇〇枚の形になった単行本版の原稿だろう。刊行は六千部、印税八%、定価四三〇円として話がまとまった(十一月五日)。そしてこの月に単行本『城壁』は刊行される。(※編集部注=写真は榛葉英治の日記)

まとめるなら、「城壁」は二一八枚の中編から、六〇二枚の長編に加筆、さらにそれが三〇〇枚に削られて『文芸』に掲載され、それを再び六〇〇枚の長編の形にして刊行したこととなる。では『文芸』に発表された初出の三〇〇枚の版に、刊行された六〇〇枚の版では何が加わっているのだろうか。まず第一に重要な点は、南京事件の折に避難民の保護や日本側との交渉にあたった南京安全区国際委員会側からの記述が大幅に増え、委員会から各国大使館への公信や、日記、報告書の引用などが加わっている点だ。この点が重要なのは、それによってこの小説が、南京作戦に参加する江藤小隊のみならず、安全区国際委員会の人々との双方の視点を交差させた小説の空間を構成できるからである。

また、それぞれの登場人物について、戦争前の平時の記憶や子供時代の記憶が加わっている点も重要だ。それによって、南京戦の中の兵士を特異な存在ではなく、平時に生きる普通の人と地続きの存在として描くことが可能となるし、むろん、過去を通してそれぞれの人物に作用した社会環境を書き込むこともできる。また、細かい点では将兵の階級が変更されている(寺本兵長→伍長、木村一等兵→上等兵、魚住准尉→少尉など)。

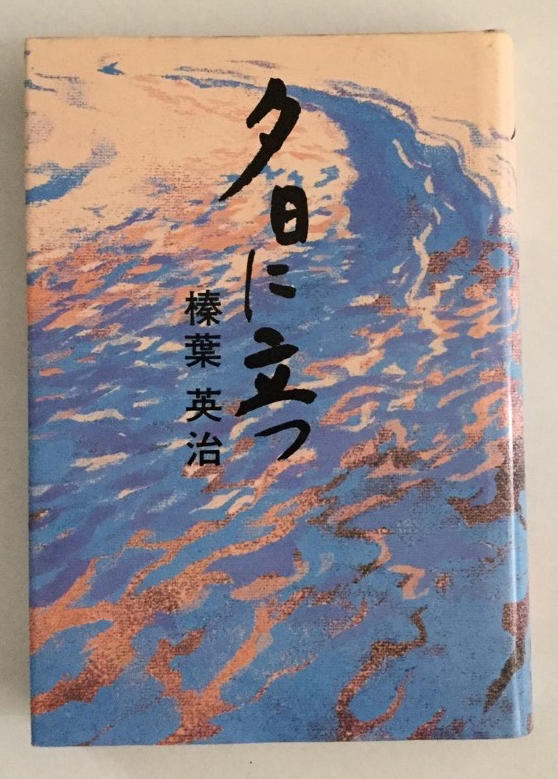

注意しておきたいのは、『城壁』が生まれるにあたって、初期の短編「鉄条網の中」(『文学者』一九四九年二月)や、『城壁』の前に刊行された『赤い雪』をはじめ、榛葉英治が生涯繰り返し描くこととなる引揚げ体験が作用していることである。日中戦争における南京攻略戦と、敗戦時の満州からの引揚げとは一見、別の事象のようにも見える。しかし、どちらも同じく首都が軍隊によって占領され、そこに流れ込んだ避難民が危機にさらされるという状況にある。暴力と略奪におびえる難民の側の視点にたつとき、両者は地続きになる。榛葉が自らの引揚げ体験として憑かれたように反復して小説に描いているのはこの状況なのだ。また、榛葉の場合、引揚げの難民の側のみではなく、その難民のために働く組織や、そこで対外交渉にあたった高碕達之助を描く『夕日に立つ』(日経新聞社、一九七六年一月)の作があることも忘れてはなるまい。彼は引揚げ体験と南京事件とを、いわば難民文学とでもいうべき枠組みの中で、ともに忘れてはならない記憶として描いているのである。

続きを読む→3.『城壁』と南京事件関係資料