4.南京事件の描かれ方、記憶のされ方(1部 榛葉英治の難民文学)

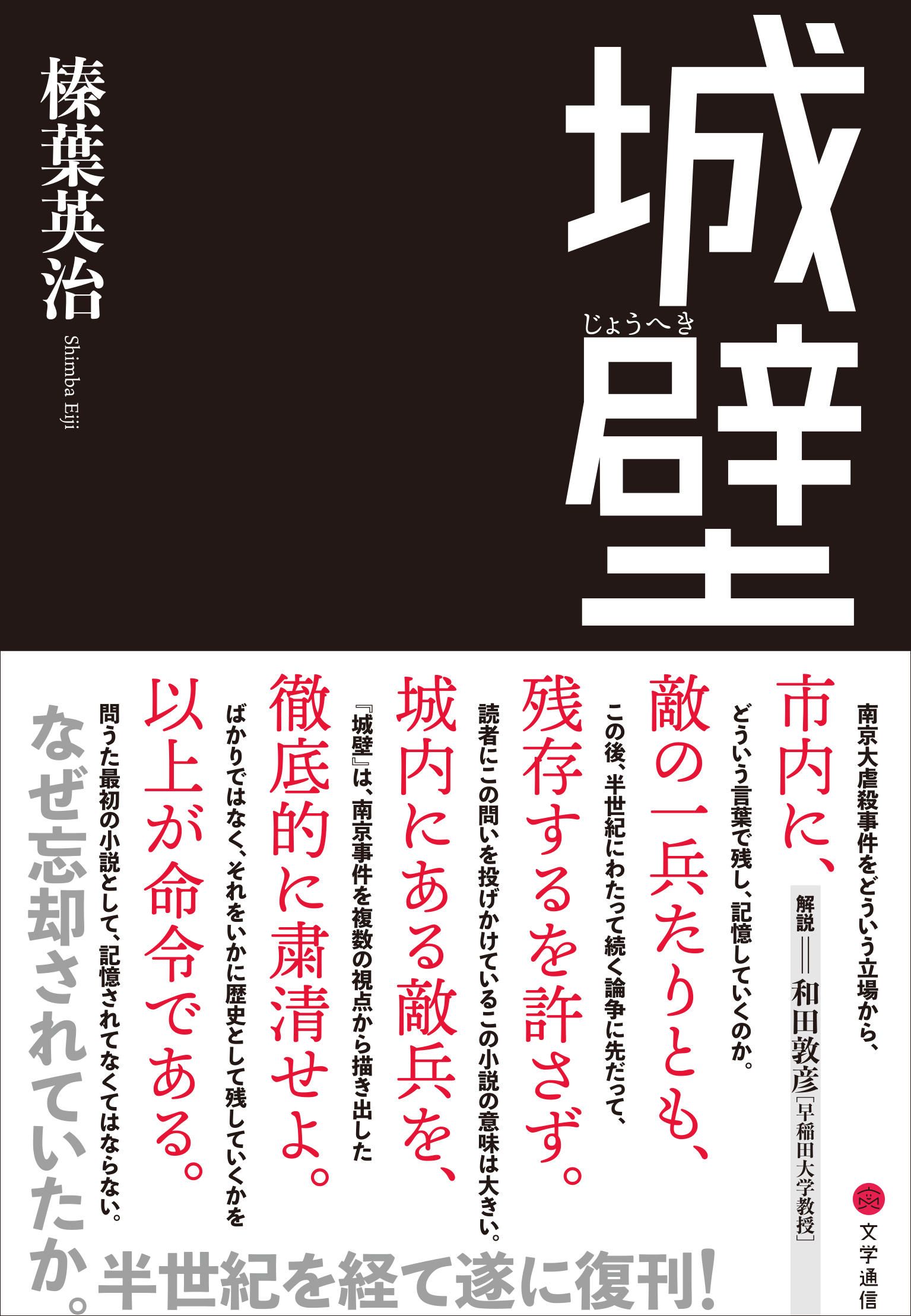

●2020.06月刊行

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

1部 榛葉英治の難民文学

4.南京事件の描かれ方、記憶のされ方

※「1部 榛葉英治の難民文学」のテキストは、今回復刊する『城壁』の解説(和田敦彦)を再掲したものです。

和田敦彦

南京事件を正面からとりあげた長編小説は多くない。いちはやく描いているのは、日中戦争のさなかに執筆、発表された石川達三『生きてゐる兵隊』である。石川達三は南京事件の翌年、一九三八年一月に南京で取材、その年三月号の『中央公論』に多くの伏せ字を伴って発表されるが発禁処分となり、彼は起訴され有罪となる。戦場での日本兵の民間人殺害や略奪、強姦を示唆する表現が処罰の対象となった。

この小説は南京事件を正面からとりあげたというよりも、作中では南京入城までの戦闘が多くを占める。戦後、国際検察局の聞き取りに対して石川は、南京城内での出来事を作中の別の戦線を描く場合に用いたりすることで小説化をしていると述べており▶注[17]、確かに南京事件での聞き取りをもととはしているものの、「事件そのものを叙述しようという意図はなく、むしろそのことは回避しようとしたふしがある」との指摘もある▶注[18]。とはいえ、戦後、伏せ字復元版が出版され、この小説の発表の経緯を含めて、現在まで読み継がれ、研究もなされてきたという点では、『城壁』のように閑却されてきたわけではない▶注[19]。

南京事件そのものに取り組んだ小説ではやはり堀田善衛『時間』(新潮社、一九五五年四月)が重要だろう。一九五三年の十一月から複数の雑誌に掲載され、五五年に長編小説『時間』として刊行された。『城壁』の十年ほど前である。この小説は、南京の海軍部で官吏として勤務する中国人の陳英諦の日記という形で、つまり南京事件の被害者となる側の視点から占領される南京を描いていく。堀田は刊行の翌年、東京裁判の記録や南京事件についての写真の入手、中国人からの聞き取りをもとにしたと語っている▶注[20]。

この小説における南京事件の描き方は、ちょうど『城壁』における描き方と対照的な特徴をもっている。それは『時間』が中国人側の視点、『城壁』が日本の将兵や南京安全区国際委員会の側の視点という対照のみではない▶注[21]。一言で言えば、南京事件を物語として描くか、物語にならないように描くか、という対照がそこにはある。榛葉英治の『城壁』の場合、南京戦の背景や全体を俯瞰しつつ、南京事件に関わる多様な人物の背景、心情を三人称で時系列にそって描き出す。一方、『時間』は日記の形で一人称で語りながら、目の前の出来事に思索や記憶が交錯し、ときに記憶の混濁、語り直し、あるいはそこからの回避を交えたモノローグの形で事件を描き出す。『時間』ではむしろ「戦争の話術、文学小説の話術で語らぬこと」、「小説的(ロマネスク)な記述を故意に拒否」しようとする語り方を選び取っている▶注[22]。

一方、南京事件の全体像を分かりやすく、また関わった多くの人々の視点からうかびあがらせているのが『城壁』の特徴だが、それはまたこの小説の長所でもあり、短所とも言えるだろう。南京事件における膨大な被害者や加害者一人一人の体験や内面を十全に描き出せる言葉などあろうはずもない。また、南京事件を生み出す要因にしても、個々の兵士のレベルから、現地指令部、参謀本部といったレベル、さらにはその背景となる歴史、経済的な要因を含め、広範な広がりがあり、それを言葉で具体的にイメージさせていくこともまた難しい。それを物語として語るということは、これら無数の因果関係の線を一本の太い線で上書きしていくような行為でもある。そのような安易な物語が「戦記もの」として出版ブームを迎える五〇年代に、南京事件を物語にならない物語として語る堀田善衛『時間』は重要な意味をもつとも思う▶注[23]。

しかし、南京事件を小説として描き出すことの困難さは、それを描こうと挑み、試みることをあきらめ、避けることの言い訳にするべきではないし、私たちがその試みに向き合って評価することを避ける理由とするべきではない。終戦後、南京事件が日本の社会で歴史認識、戦争認識として定着せず、七〇年代以降、いわゆる南京事件を否定するような言論が登場する土壌が生まれていった要因を笠原十九司は論じ、次のように述べている。

国民は南京事件はあったようだという漠然とした、あいまいな認識にとどまり、具体的な歴史イメージや南京事件像に裏打ちされた明確な記憶をもたなかったということである▶注[24]。

小説を通して具体的なイメージとして南京事件を描き出す、という試みは、それを読者が追体験し、疑似体験することでより具体的な像として記憶に定着していく力をもっている。だからこそ同時代評でも小説で描くことの重要性に関心が向けられていたのである。この点で、『城壁』は、南京事件を歴史知識にもとづきながら想像可能な物語にして広く発信していった小説としてその重要性を認める必要がある。そしてまた、その重要性にもかかわらず、今日まで顧みられなかった理由を、忘却されていった過程を、とらえ直してみる必要がある。

南京事件の歴史、記憶を忌避し、否定する言論状況はむろんこの小説の忘却の大きな要因となっていよう。南京事件についての歴史研究の成果が広く共有されることなく、七〇年代以降に事件を否定する言説が登場し、いわゆる南京事件論争がはじまっていく。八〇年代には多くの証言や資料集の刊行もなされ、事件自体を裏付けるその成果も次第に共有されてゆくことになるが、『城壁』が出版、受容されていく六〇年代半ばから七〇年代は南京事件を描いた『城壁』にとってはまさに冬の時代であったといえよう。

刊行時には「在郷軍人会とおぼしいあたりから、多少のいやがらせがあった程度」とこの時期に榛葉は書いているが▶注[25]、伝記には「河出書房から出版された『城壁』は、どういう理由か絶版になった」と記している。同時代の評にはむろん南京事件自体を否定するような評はなく、『城壁』は第十二回小説新潮賞の候補作に選ばれる。南京事件は日本文学が取り組むべき記憶としてある程度共有されていたことがうかがえるが、この小説新潮賞の選考過程からは、六〇年代でもすでに、南京事件の記憶からの忌避、その抑圧がメディアの中で生じていたことも見えてくる。選考では主に女性の委員が『城壁』を評価しているが、男性委員側の忌避の「空気」を伝える円地文子の言葉が注目される▶注[26]。

「城壁」は力作である。その点に私は感心したが、男性委員には戦争の体験を持つ方たちが多く、この作品を否定する理由もはっきりしているので成程と思って棄権した▶注[27]。

榛葉英治の著述を忘却させていった要因にはまた、彼が引揚げ体験を描く作家であったことも作用していよう。先に述べた引揚げ体験を描いた諸作以外に、引揚げと深く関わる抑留体験にも彼は筆をとっている▶注[28]。榛葉英治が満州で収容されていた南嶺収容所は、ソ連国内の強制労働収容所への中継地点となっていた。彼の働いていた満州国外交部は対外情報を扱っていたこともあり、多くの同僚が抑留され、それが抑留者の手記への彼の関心や著述にもつながっている▶注[29]。引揚げ体験は膨大な手記や回想記を生み出してきた。しかし、朴裕河はこれらが、加害者としての日本を含む「植民者たちの物語」であったがゆえに、戦後の論壇や学界、さらには文壇や文学研究領域でも軽視され、忘却されてきた点に注意を促している▶注[30]。こうした「引揚げ文学」の忘却も、榛葉英治の著述が見過ごされてきた要因ともなっていよう。ただ、引揚げ体験を描いた彼の小説群と『城壁』とをともにすくいあげ、光をあてるために、難民文学という枠組みでここではとらえておきたい。

南京事件を描いた小説であるがゆえの忌避、忘却、そして、引揚げ体験を描いた文学に対する忘却に加え、この小説、そして作家の忘却のもう一つ重要な要因・責任は、私を含め近代文学研究者にあることは言うまでもない。日本の近代文学の研究は、著名な純文学作家やその作品を扱う慣習を、半ば暗黙の了解のように引き継いできたのだから。そしてまたそのことが現実の歴史や政治を、文学性や芸術性といった漠然としたヴェールの向こうに押しやってきたこともいなめない。

むろん、榛葉英治のすべての小説が評価されるべきだとは私は考えていない。榛葉英治は、かつては性や恋愛に焦点をあてた小説で読者を獲得してきたが、それらの小説に男性中心的で硬直した性意識や女性蔑視がいたるところに見られるのも確かである。『城壁』にしても、登場人物の多くはかなり典型化されており、苦悩する知識人(江藤少尉)と苦悩しない職業軍人(倉田軍曹)といった『生きてゐる兵隊』と共通する図式化についても批判が必要だろう▶注[31]。ただ、小説はごく少数の文芸評論家や、文学通の研究者のためにのみ存在しているのではない。中間小説や大衆小説という枠組みで看過されてきた表現が、広く読者に対してどう作用し、どういう意味を持ち得たのかをも考え、評価することが必要だ。

『城壁』は、南京事件を具体的なイメージとして、当時手に入る記録や資料をベースに多方向からその出来事をうかびあがらせる物語とした点で重要な可能性をもっている。また、その小説がなぜ、どのようにして忘却されてきたかを探っていくうえでも、やはり貴重な意味をもっている。それに加えて、最後にもう一つ、この小説の大事な特徴にふれておこう。それはこの小説が、南京事件をいかに記録し、記憶するかという問いをはっきりと組み込んでいることである。

この小説は南京事件を描きつつ、この事件を言葉にする新聞記者や評論家を、あるいは日記や書簡、報告書として書き付けるその行為を描いた小説でもある。南京事件を前に、『城壁』では、ラーベに「人類共通の問題として、のちの時代につたえたい」と語らせ、ミルス神父に「あなたがこの南京で経験したことを一生、忘れることができないでしょう」と江藤少尉に向けて語らせている。あるいは「この南京占領は、歴史にどう書かれるだろう? ここで日本軍隊が何をやったかということを、国民も、後世の人も知らずにすぎるだろうか」と記者に語らせる。南京事件をどういう立場から、どういう言葉で残し、記憶していくのか。この後、半世紀にわたって続く論争に先だって、読者にこの問いを投げかけているこの小説の意味は大きい。『城壁』は、南京事件を複数の視点から描き出したばかりではなく、それをいかに歴史として残していくかを問うた最初の小説として、記憶されなくてはならない。冒頭にこう記したのはそれゆえである。

注

[17]粟谷憲太郎・吉田裕編『国際検察局(IPS)尋問調書』(第五〇巻、日本図書センター、一九九三年八月)。

[18]笠原十九司「日本の文学作品に見る南京虐殺の記憶」(都留文科大学比較文化学科編『記憶の比較文化論』(柏書房、二〇〇三年二月)所収)。

[19]『生きてゐる兵隊』の検閲や流通の過程については近年でも牧義之『伏字の文化史』(森話社、二〇一四年十二月)や河原理子『戦争と検閲』(岩波書店、二〇一五年六月)で、その描き方については五味渕典嗣『プロパガンダの文学』(共和国、二〇一八年五月)でも関心が向けられている。

[20]堀田善衛・佐々木基一「創作対談 日本・革命・人間」(『新日本文学』一九五五年六月)。

[21]陳童君(前掲論)は、中国人側の視点が描かれていることも評価しているが、日本人将兵、南京安全区国際委員会側と拮抗するほどの視点構成になっているとは言いがたい。

[22]『時間』の引用は『堀田善衛全集』(筑摩書房、一九九三年六月)による。

[23]戦記ブームとこの時期の戦争観については、吉田裕『日本人の戦争観』(岩波書店、一九九五年七月)を参照。

[24]笠原十九司『増補 南京事件論争史』(平凡社、二〇一八年十二月)。

[25]榛葉英治「伏字と発禁」(『ドリンクス』一九七三年三月)。

[26]「小説新潮賞」は「中間小説」を対象とする賞で、この年の選考委員は石坂洋次郎、平林たい子、井上友一郎、広津和郎、井上靖、円地文子、丹羽文雄、今日出海、船橋聖一で、受賞作は芝木好子「夜の鶴」となった。

[27]円地文子「小説新潮賞選後評」(『小説新潮』一九四六年二月)。

[28]引揚げや抑留体験の描かれ方やその変化については成田龍一『「戦争経験」の戦後史』(岩波書店、二〇一〇年二月)が詳しい。

[29]榛葉英治は抑留から生還した人々で構成された朔北会によって編まれた手記『朔北の道草』(朔北会、一九七七年二月)に衝撃をうけ、『ソ連強制収容所』(評伝社、一九八一年十二月)を出している。

[30]朴裕河『引揚げ文学論序説』(人文書院、二〇一六年十一月)。

[31]こうした点は、すでに同時代評で、河上徹太郎(前掲)や平林たい子(「小説新潮賞選後評」前掲)が批判している。