1.はじめに(1部 榛葉英治の難民文学)

●2020.06月刊行

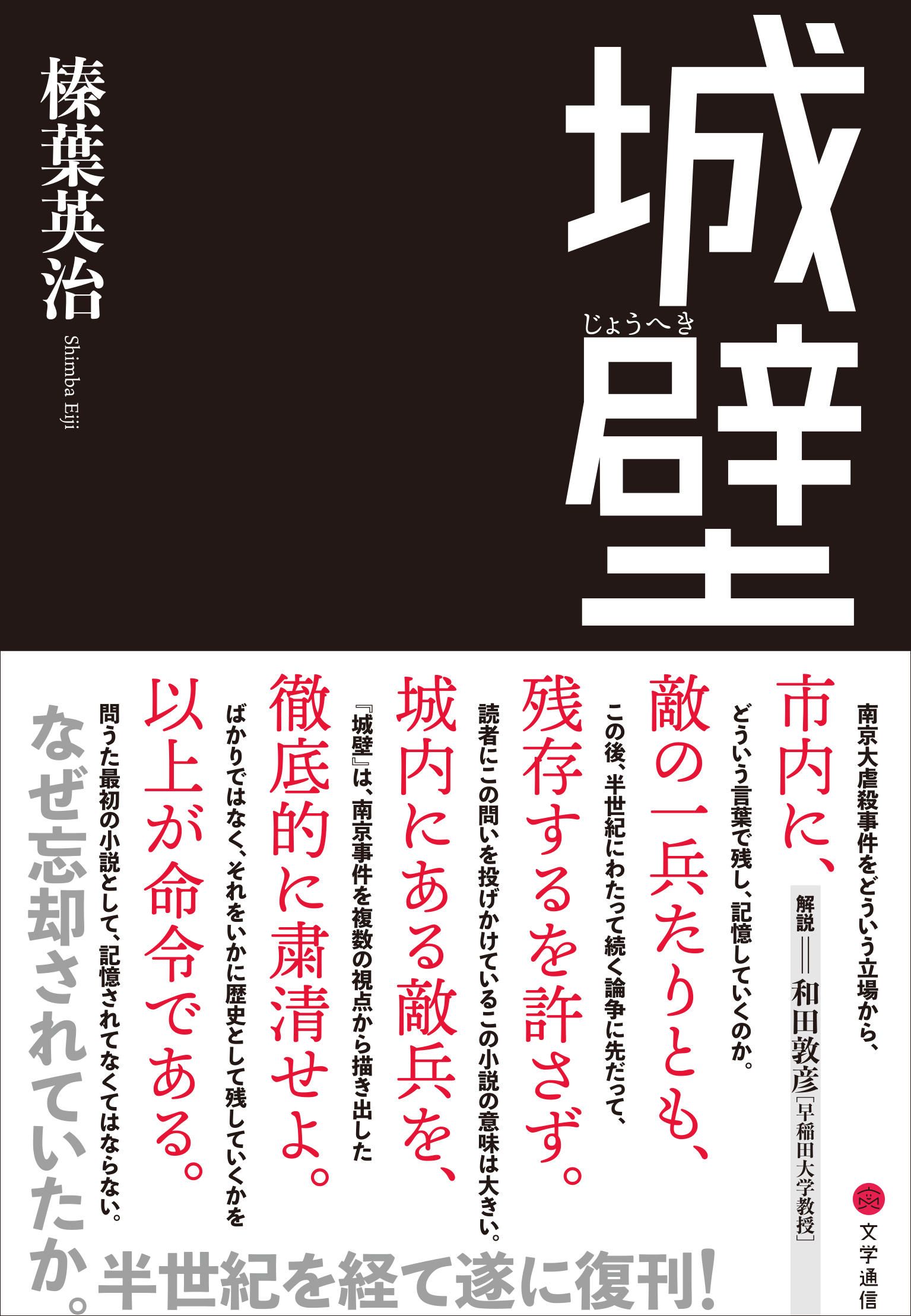

榛葉英治『城壁』

[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)

ISBN978-4-909658-30-2 C0095

四六判・並製・296頁

定価:本体2,400円(税別)

--------

1部 榛葉英治の難民文学

1.はじめに

※「1部 榛葉英治の難民文学」のテキストは、今回復刊する『城壁』の解説(和田敦彦)を再掲したものです。

和田敦彦

『城壁』は、南京大虐殺事件(南京事件と以降表記)を複数の視点から描き出したばかりではなく、それをいかに歴史として残していくかを問うた最初の小説として、記憶されなくてはならない。この小説は河出書房新社の雑誌『文芸』の一九六四年八月号に掲載された。南京事件についての記述は、保守合同のなるいわゆる五五年体制のもと、六〇年代を通して教科書からも消されていた時期である▶注[1]。そうしたなかでこの事件に取り組んだことが発表時には新聞や雑誌で評価された。林房雄は『朝日新聞』で大きく扱い、南京事件を「日本の作家、歴史家自身によって何度も書かれなければならぬ事件である」とし、また奥野健男は次のように論じている▶注[2]。

この事件は堀田善衛が「時間」で中国側から扱った以外、いままで日本の文学者が避けて通ってきた。しかしこれを描くことは日本の作家の義務であり、使命であるとぼくは繰り返し述べてきたのだが、榛葉英治がついに取り組んだ。

教科書に南京事件の記述が復活し、その研究が本格化する一方で、事件を否定する言論が生まれてくるのは一九七〇年代である。しかし、『城壁』が出版された六〇年代にあっても、その発表は容易ではなかった。『城壁』著者である榛葉英治は刊行前年の日記に次のように記している▶注[3]。

「南京の残虐」[「城壁」を指す]の仕事に没頭した。妻の従兄元海軍士官岩渕氏の紹介で、元南京で参謀だった人から、別の元参謀に紹介してもらった。その仲介者から、中公[中央公論社]へ文句がいって、取止めとなった。作品は80枚ほど殆ど完成していた。日本の底流にある危険な勢力を知った。諦めるよりほかにはない。つまり、日本には言論の自由はないのだ。(『日記』一九六三年六月二一日)▶注[4]

最初は中央公論社で出そうとしていたが出せず、出すあてもなく書き続け、次第に原稿はふくらんで長編化していくこととなる。そして南京事件についての記憶の抑圧・忘却がすすんでいく中で刊行されたこの小説は、南京事件が新たな関心を呼び起こす七〇年代以降の読者や研究者に引き継がれることなく、置き去りにされ、忘れられてしまうことになる。

著者の榛葉英治は直木賞作家で多くの著述があり、映画化された作もあるが、現在刊行されている著書はなく、またその研究もほとんどない▶注[5]。そのため、ここではこの著者についてやや詳しい説明も加えながら、『城壁』の執筆、発表の経緯を述べておきたい。そのうえで、この小説と、執筆のもととなった南京事件の関係資料について解説することとする。また、この小説の特徴とあわせて、それが忘却されてきたことの意味についても述べておくこととした。

つづきを読む→2.「城壁」はどのように生まれたか

注

[1]笠原十九司・吉田裕編『現代歴史学と南京事件』(柏書房、二〇〇六年三月)。

[2]林房雄「文芸時評」上(『朝日新聞』朝刊、一九六四年七月二八日)。奥野健男「八月号の文芸誌」(『東京タイムズ』一九六四年七月三〇日)。林の評は『城壁』刊行時の帯に用いられることともなるが、当時「大東亜戦争肯定論」(『中央公論』一九六三年六月〜一九六四年九月)を連載していた林の推賛は、むしろこの小説のミスリードを招くものであったかもしれない。同時代評には他に河上徹太郎「「文芸時評」上」(『読売新聞』夕刊、七月七日付)、高橋和巳「文芸時評」(『日本読書新聞』一九六七年七月二七日)などがある。

[3]『榛葉英治日記』は未刊行資料で早稲田大学図書館が所蔵している。二〇一七年からその資料の共同研究が継続して行われている。詳細はリテラシー史研究会「『榛葉日記』調査経過」(『リテラシー史研究』十三号、二〇二〇年一月)を参照。

[4]榛葉英治はティンバーリイ『外国人の見た日本軍の暴行』(訳者不詳、評伝社、一九八二年十一月)「解説」では「旧軍人の団体から、編集部宛に、掲載中止の申し入れがあり、これは実行された」と記している。

[5]近年の研究では陳童君「南京虐殺事件の戦後日本文学表現史」(『中国研究月報』二〇一八年十二月)が、『城壁』を『生きてゐる兵隊』、『時間』を継承した作としてとらえ、その多元的な視点で南京事件を描いた構成を高く評価している点が注目される。