「天動説は滅びない─まえがきにかえて」を期間限定全文公開○白石良夫『注釈・考証・読解の方法 国語国文学的思考』(文学通信)

間もなく刊行の、白石良夫『注釈・考証・読解の方法 国語国文学的思考』(文学通信)から、原稿を一部紹介していきます。

-------

本書の詳細はこちらから●2019.11月刊行 予約受け付け中!

白石良夫『注釈・考証・読解の方法 国語国文学的思考』(文学通信)

ISBN978-4-909658-17-3 C0095

四六判・上製・288頁

定価:本体3,200円(税別)

-------

※ルビ付きで読みたい場合はこちら。

http://hanmoto.tameshiyo.me/9784909658173

天動説は滅びない─まえがきにかえて

しだいに学問の道に入っていって、その大筋が理解できるようになったならば、なんでもいいから、古典の注釈を作るように心掛けるべきである。注釈は、学問のためには大いに有効である。(本居宣長『うひ山ぶみ』講談社学術文庫、白石良夫訳、二〇〇九年)

「江戸に出掛けて江戸人に聞け」

コペルニクスは、地球が動くと言った。これを称して地動説というのだが、それ以前に天動説という学説はなかった。なぜなら、太陽や月が頭上を通過するのは、目に見えて実感できる、説明するまでもない当たり前の現象だからである。ガリレオが宗教裁判にかけられたころ、人々はこの新知識をオカルト扱いしていた。

人類が地動説を理解してはじめて、みずからの旧知識を相対化しなければならなかった。そこで生まれたのが天動説という言説であった。

「江戸時代に出掛けていって、江戸人の話を聞け」と中野三敏先生はよく口にされるが、これは近代人の知識と感性で古典を読むなという訓戒で、それ以外ではない、と解してきた。ずっとそう解してきたし、この歳になって宗旨替えするつもりはない。

わたしは何度か、恩師の教えをつぎのように言い換えたことがある。

「錬金術は、パラケルススに学べ」

「天動説は、コペルニクス以前の知識で語れ」

錬金術も天動説も、現代の科学でもって説明できる(多くの場合、否定的に)。客観的にはそのほうが正確である。しかしそれでは、コペルニクス以前の知識や感性を虚心に見る目が曇ってしまう。

国文学者による古典の読解とは、畢竟、古典時代の読書を再現し体験することである。日蝕を超常現象と感じることであり、リンゴが落ちるのをお節介に説明しないことである。錬金術を最新技術と信じることである。

注釈はそのための補助である。それを契沖は「万葉を読むには同時代資料より帰納すべし」と言った。伊藤仁斎は「いにしえのことはいにしえに学べ」と言った。仁斎に学んだ中村幸彦先生の教えであり、わたしの学んだ研究室の伝統であった。江戸の作品は江戸の作者(あるいは読者)の世界で読む、である。コペルニクス以前の人類の知恵を読むには、現代科学の知見はノイズになる。

錬金術も知識である

小城鍋島文庫本『和学知辺草』(寛政年間成立)に、こういう一節がある。

日本と称し始めたる事も東国通鑑に始て見ゆ。吾朝は天智天皇の御宇に当れる也。これに注釈をつけたい。

演習で学部生がつけてくる注釈は、おおくは辞典類から「東国通鑑」と「天智天皇」を引いて、それで済ませる。

大学院生にもなると、さすがにそれでは許されない。「東国通鑑」本文を通覧して「日本」の語を検索する。「天智天皇」時代との関連も確認する。「日本」呼称の嚆矢が「東国通鑑」なのかどうかを調べ、それが『和学知辺草』の記述と一致していれば、著者の知識の正しさを認める。齟齬していれば、著者の認識不足(間違い、勘違い)と見なす。

学部生よりもレベルの高い演習である。だが、これでは、近代人の知識で近世の作品を読んでいることになり、近世人の読書体験、読書空間とは言えない。そこで、わたしの注釈だと、こうなる。

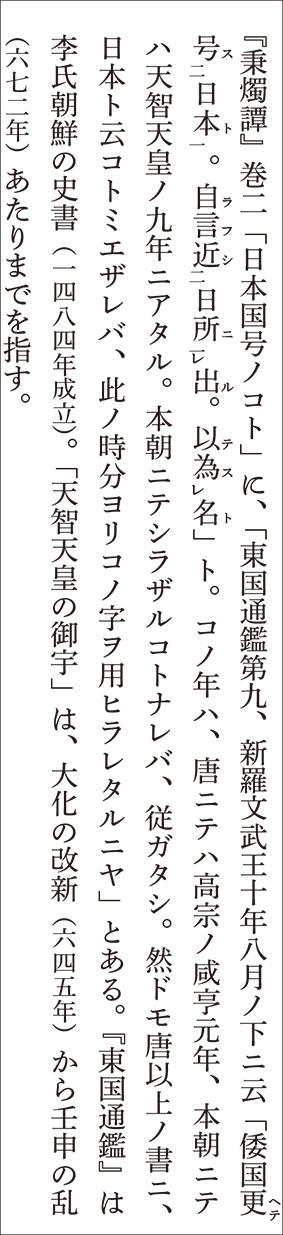

『秉燭譚』(伊藤東涯著)を引用すれば、それで作品の時代(寛政年間)の読書空間を再現したことになる。これで十分であり、東涯の認識の穿鑿は、やって悪いとはいわないが、『和学知辺草』の読解には、ノイズにしかならない。

近世の読み物で、例の「香爐峰の雪はいかならん」を紫式部のエピソードとしているのに出会ったとき、当然、違和感は持つ。だが、中村・中野先生の教えに従うなら、これを作者の無知と嘲笑して、無下に斥けてはいけない。虚心坦懐になって、紫式部説の存在を考えてみる必要がある。

そして、紫式部が御簾を捲き上げたという記述を『和漢三才図会』などに見つけたとき、そして井沢蟠龍がそれを俗説として話題にしていることを知れば(本書八章第五節参照)、「紫式部御簾を掲げる」は、作者の無知ばかりではなかった、嘲笑は古典に対する専門家の傲慢だったことを思い知るだろう。古典の読み解きには、近代現代の正説も俗説も謬説も捏造説も、みんな平等である。

注釈の延長線上に論文はある

わたしが初めて論文らしい論文を書いたと実感したのは、『本居問答』という資料を分析してまとめたときであった。

まだ研究者予備軍にすぎなかった。理解できたのは、該資料が、長瀬真幸と本居宣長との、古学に関する問答である、ということぐらい。それにどんな意味があるのかと問われても、答えられなかった。それに答えることが研究であるのだから、答えられないでいれば、いつまでも予備軍卒のままである。学界未紹介のおいしい食材だが、どう料理したらいいか、考えあぐねていた。

取り扱うのが宣長なので、とりあえず程度のつもりで、『うひ山ぶみ』を読んだ。そこで出会ったのが、宣長先生の先のアドバイスであった。「大筋が理解できるようになった」のではないが、「注釈は、学問のためには大いに有効である」という先生の言葉を信じて、『本居問答』を注釈しはじめた。

どうなることか、見通しの立たないまま始めたのだが、注釈が蓄積してくると、宣長入門以前の真幸の修学のストーリーが見えてきた。溜まった注釈を取捨選択してストーリーを語って、論文が完成した。題して「鈴屋入門以前」(『江戸時代文学誌』二号、一九八一年)。

論文は注釈の延長線上にあるという確信を得た。

その『うひ山ぶみ』を注釈することになり(二〇〇三年、右文書院)、これは宣長に捧げたオマージュなのだが、その延長線上で拙著『かなづかい入門』(二〇〇八年、平凡社)、『古語の謎』(二〇一〇年、中央公論新社)が生まれた。後者には、烏丸光栄聞書の注釈(歌論歌学集成第十五巻、一九九九年、三弥井書店)で得た知見も大いに役立った。

『学海日録』翻刻(一九九一〜九三年、岩波書店)の際は、ちょうどワープロを使いはじめたころで、参照文献で確認したことを片っ端から打ちこんでいった。それが溜まり溜まって出来上がったのが『最後の江戸留守居役』(一九九六年、筑摩書房)であった。本書第二部の論文はいずれも、『説話のなかの江戸武士たち』(二〇〇二年、岩波書店)の副産物であるが、この著作も、『鳩巣小説』を注釈しながら、ひたすら素直に読むことで仕上がった。かつて物した水足博泉の評伝(『江戸時代文学誌』五号、一九八七年)は、知り合いから講釈師が語るお噺かと評されたが、もともとは『近世叢語』所載の逸話と略伝の注釈が膨れあがったものである。

注釈していれば、知識は自然に増えた。増えた知識は想像力を搔き立て、小難しい理論や七面倒な方法論にふりまわされなくて済んだ。

天動説は不要になったのではない

契沖から始まる日本古典学(古学、国学)は、研究対象の丁寧な読解の上に築かれた。丁寧な読解とは、すなわち注釈である。かれらの目指したのは、古代の作品の読み解きであった。

だが注釈そのものは近世の作品である、という発想がわたしのなかに芽生える。ならば、宣長が古事記や源氏を注釈した、その注釈も注釈の対象になる。近世人によって作られた古典注釈を、古典を読むための道具とするのではない。読み解く対象が注釈である。

換言すれば、近世人の古典読書の追体験。そのために心掛けるべきは、江戸のことは江戸に出掛けて江戸人に聞く。コペルニクス以前(江戸時代)のものは、天動説の世界(江戸時代の知識と感性)で読み、そして感じる。

大学に入ってはじめて「主体性」という言葉を知った。学部に進学して中村先生から直接知った言葉、それは「おのれを虚しうする」であった。大学院で中野先生から教わった言葉は「相対化」であった。

本書の構成

第一部「古典注釈を考える」

源氏・徒然の注釈を注釈した。

源氏物語と徒然草の用例として報告されてきた「おごめく(蠢)」という語は、「おこめく(痴)」に誤って濁点がうたれたことによって生まれた架空の古典語であった。この事実を、源氏物語・徒然草の注釈史を辿って明らかにした。あわせて、「注釈を読む」ことの可能性にも挑戦した。これは第一論文集で提起した課題の発展篇である。

第二部「武家説話の読み方」

幕初期武家の逸話の評論(読解、注釈)を注釈した。

儒学者室鳩巣の和文の作品『鳩巣小説』『駿台雑話』『明君家訓』の成立と互いの関係を明らかにして、それらで語られる武士の逸話を解読する。それによって、近世説話文学における思想的要素と娯楽読み物的要素を炙り出す。戦後ほとんど忘れ去られていた鳩巣の和文を再評価しようと試みた。『明君家訓』の版本考証は第四部にも通じるのだが、附録としてここに収めた。

第三部「伝説考証の読み方」

考証随筆(これもいわば注釈)を注釈した。

考証随筆の代表作『広益俗説弁』を、庶民教化・学問奨励が叫ばれた時代の知的読み物として位置づける。近世の読書界で、古代の伝説がどのように読まれたか。和学史や儒学史、さらには江戸期の古代史学などを絡めながら読み解いてみようとした。

第四部「典籍解題を考える」

校訂本文を作ることも注釈作業と表裏一体である。

テキスト作成に携わった『十帖源氏』『烏丸光栄卿口授』『名家手簡』をサンプルとして、典籍解題はいかにあるべきかを摸索した。附録の「シーラカンスの年齢」は、本書には居心地のよくない文章であるが、これに「書誌学と文献学の違い」というネタバレのサブタイトルをつけようかつけまいか迷った。といえば、寓意はわかっていただけよう。