第3部 料紙から古文書を読む COLUMN 典籍近世写本の調査から★『古文書の科学』全文公開

■本論のPDFはこちら。

■本書全体のPDF・ePubはこちら。

典籍近世写本の調査から

小倉慈司

1.土御門家旧蔵の『延喜式』

国立歴史民俗博物館の田中穣氏旧蔵典籍古文書コレクションのなかに、江戸時代書写の『延喜式』写本50冊がある。江戸時代初期の公家土御門泰重(1586~1661)が書写せしめた写本である。そのことは最終冊の巻第50末尾に「此全備書、泰重卿真筆也、泰福(花押)」と泰重の孫である泰福(1655~1717)が記していることにより知られる(ただし実際には、泰重の筆は一部に限られる)。

当写本(以下、「土御門本」と呼ぶことにする)は長らく個人蔵であったが、その後、国の所蔵となり、国立歴史民俗博物館によって管理されるようになって研究が進んだ。1993年刊行の神道大系『延喜式』下において校訂に使用され、1995年には田島公氏が泰重の日記『泰重卿記』を調査して、泰重が元和3年(1617)5月5日に一条家に「延喜式五十冊」の借用を申し入れ、翌4年閏3月17日には「延喜式校合・朱点始」をしていること、同年9月20日に「延喜式五十帖」を返却していることを紹介して、土御門本が一条家所蔵本を転写したものであることを明らかにした(田島1995)。

ただこのうち巻第13については、それ以前に虎尾俊哉氏が指摘したように(虎尾1991)、版本によって補写されたものである。巻第13が版本として刊行されたのは、慶安元年(1648)のことである(慶安以降の版本に付される林道春跋)から、同年以降に補写されたということになる。

2.原表紙か後補表紙か

この土御門本の表紙について、田島氏が「各冊は栗皮色の原表紙を存し」とした(田島1995)のに対し、虎尾氏は「現装は泰福の時か」とした(虎尾1991)。これは、補写である巻第13も表紙の体裁がほかの冊とまったく同じであり、現装丁は慶安元年以降のことと考えざるを得ないと考えた(虎尾2001)ことによるのであろう。ただし虎尾氏自身が述べているように、「表紙・裏表紙の見返し(○筆者注、正しくは心紙)の大部分は、或る医書版本・仮名消息・文書・習書などを半裁して、その裏を利用しているが中に延喜式の他の巻を書写したものの裏を利用した場合もかなり見られ」、それが泰重真筆部分によって差し替えられたために生じた反故紙であることは、現表紙の作成を慶安元年以降のことと見る上では、問題となる。なぜなら元和年間の書写後、30年以上も反故紙が保存されていたという状況を想定しなければならないことになるからである。

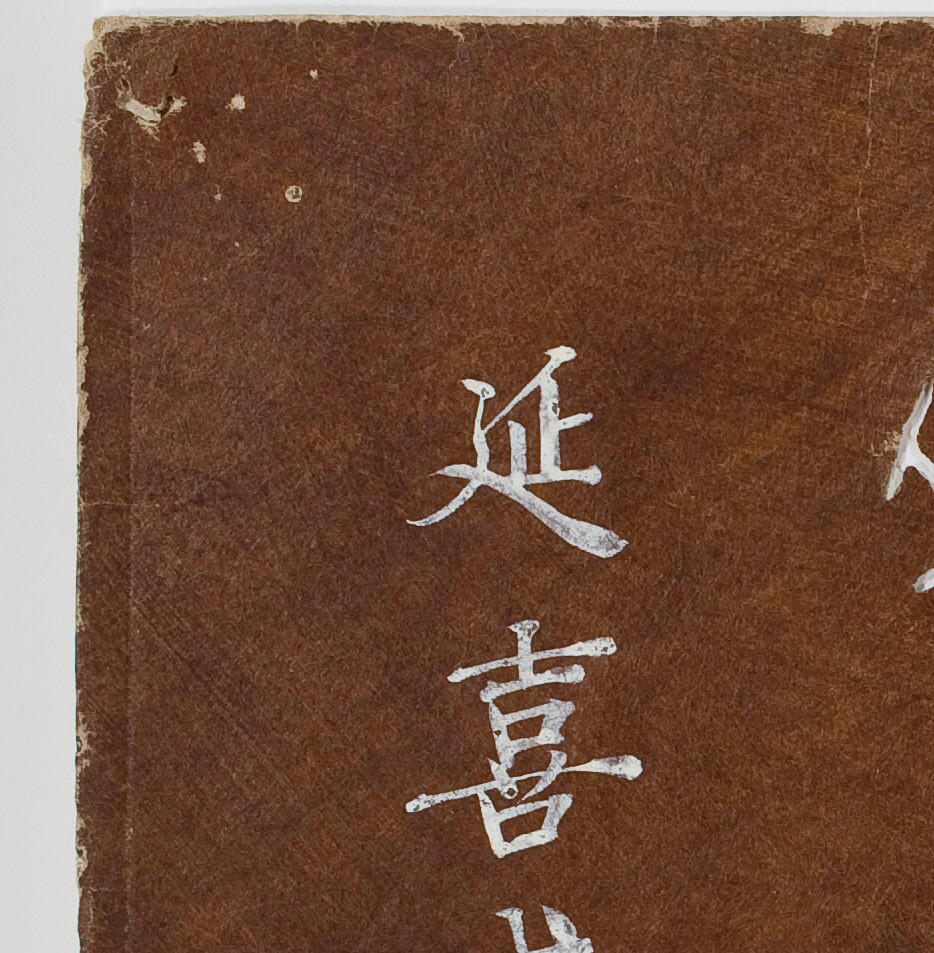

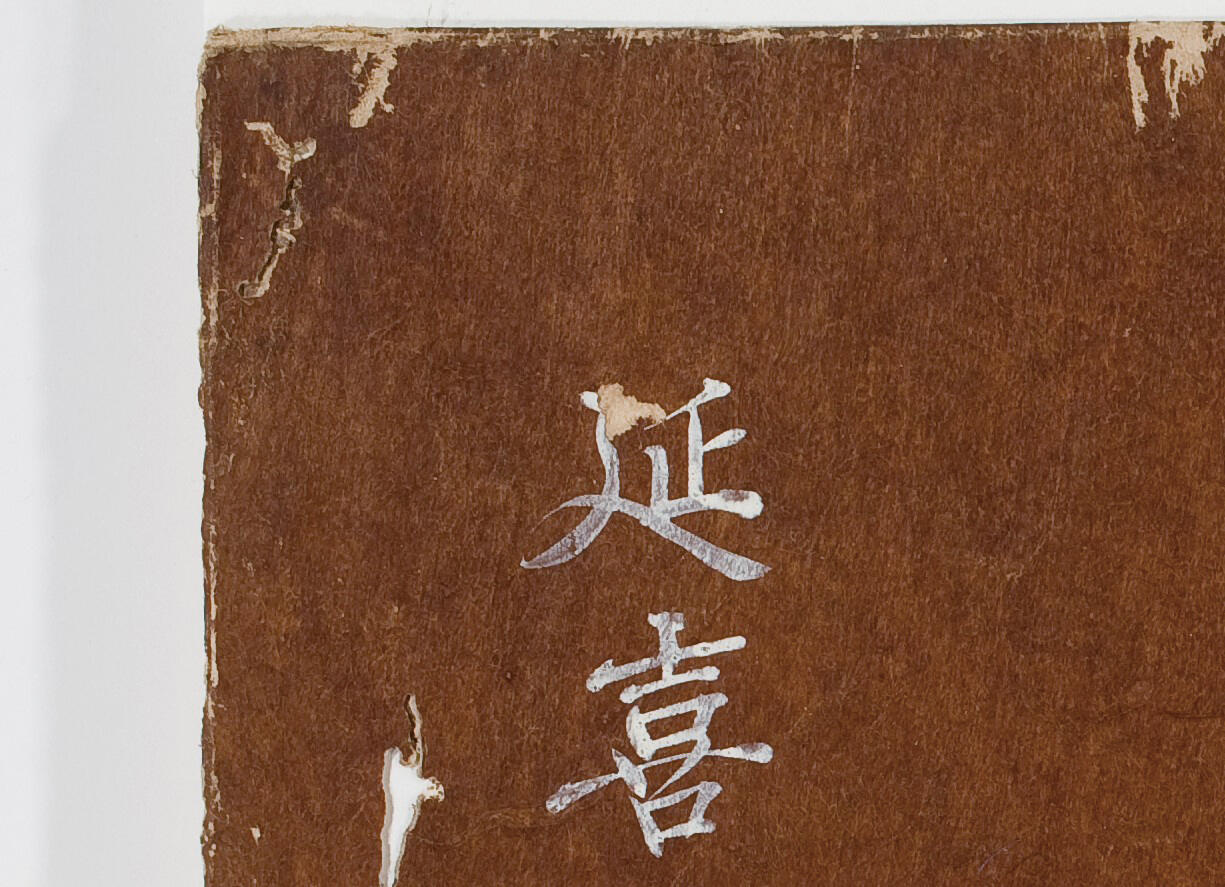

この点については、各冊の表紙を注意深く観察すると、他巻には表紙に押し八双が見られるの(図1)に対し、巻第13のみ押し八双が確認できない(図2)という点から、やはり表紙は原表紙(もとからの表紙)であったと考えられる。押し八双とは、冊子本の表紙の左端にヘラでつけられた空押しの筋で、八双(破損を防ぐために巻子本などの表紙の端に付けられた竹ひご。押え竹とも)が形骸化したものと言われている。古活字版など慶長~寛永期(1596~1644)の冊子によく見られ、公家などの写本では寛文(1661~1673)頃まで残存したという(藤井1999)。

図1 土御門本『延喜式』 巻第12前表紙(部分) 左端より数ミリ離れたところにある縦の筋が押し八双。

図2 土御門本『延喜式』 巻第13前表紙(部分) 押し八双は存在しない。

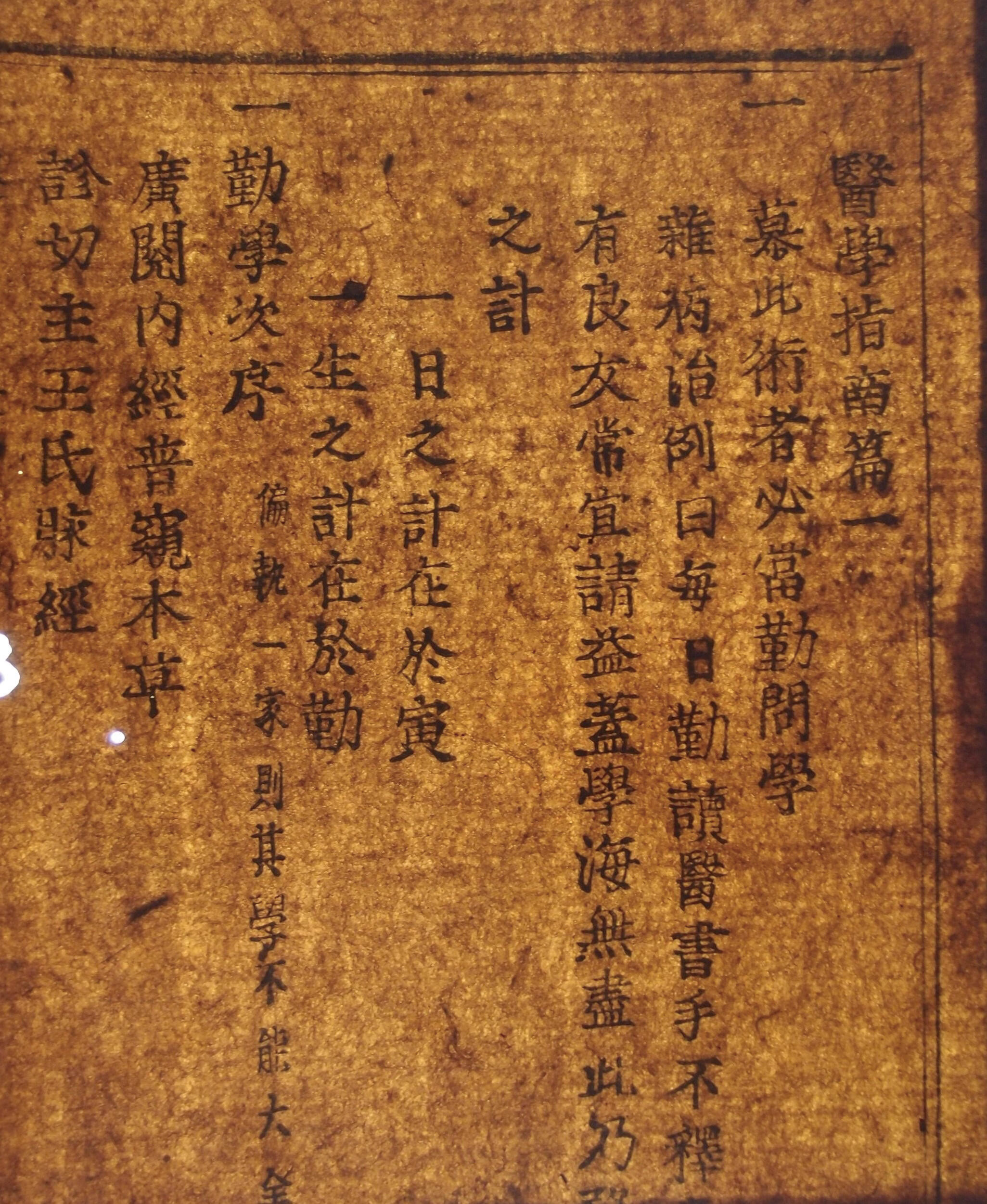

なお、虎尾氏が「或る医書版本」とされたのは、初代曲直瀬道三の『医学指南篇(十五指南篇)』古活字本である(図3)。同書は慶長年間(1596~1615)に無刊記本が刊行されたと考えられ、複数の異植字版がある(川瀬1967、町2015)が、本反故紙は少なくとも国会図書館所蔵高木文庫本とは異なる。同書が使用されている反故紙全52紙のうち、同じ丁が複数使用されることがあり、かつ丁の表と裏がともに使用されていることが多いことから推測すれば、刷りに失敗した紙を反故紙としたと見られる。

図3 土御門本『延喜式』巻第44後表紙透過光写真(部分)

3.書写時期・書写者による料紙の違い

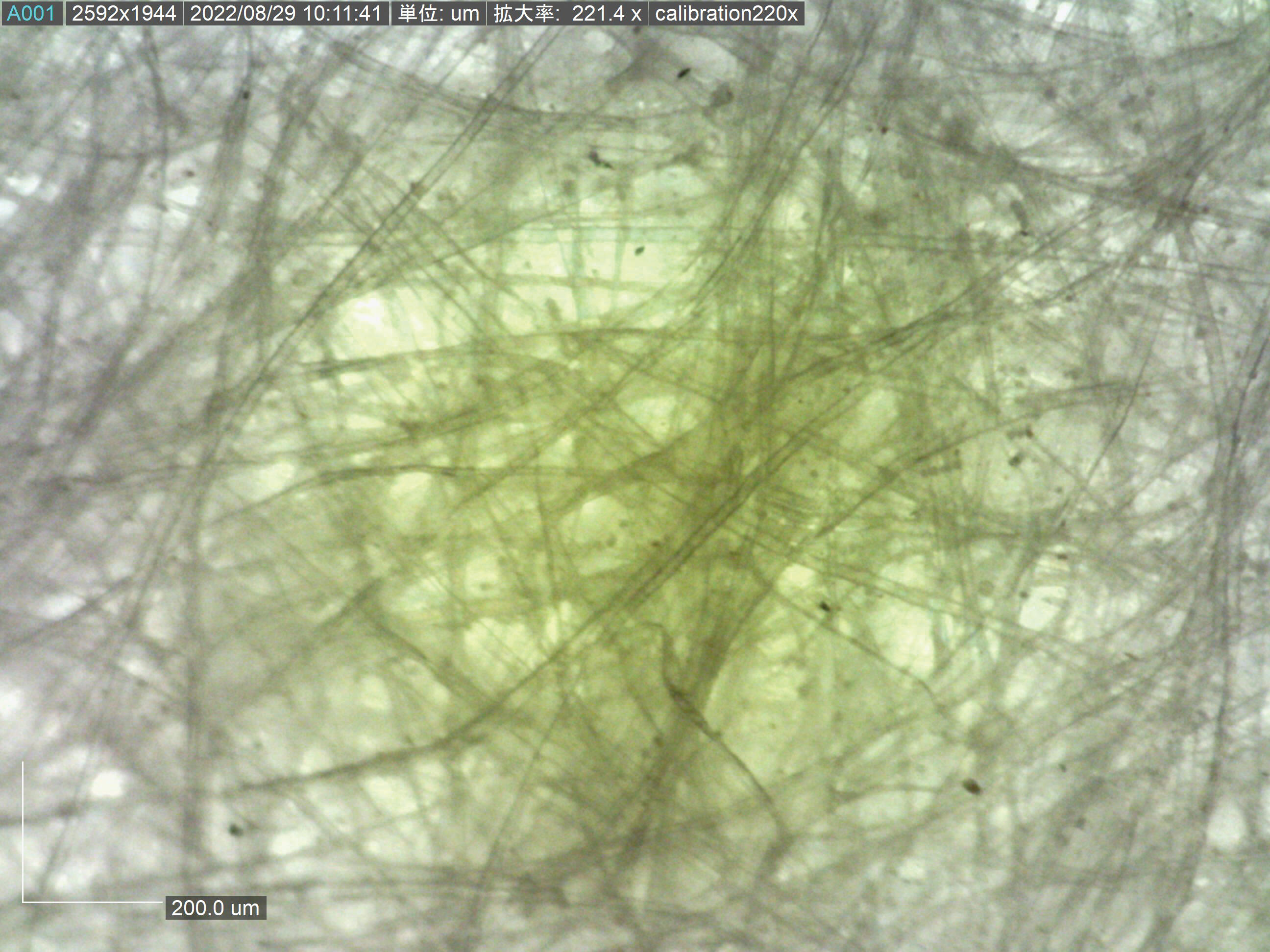

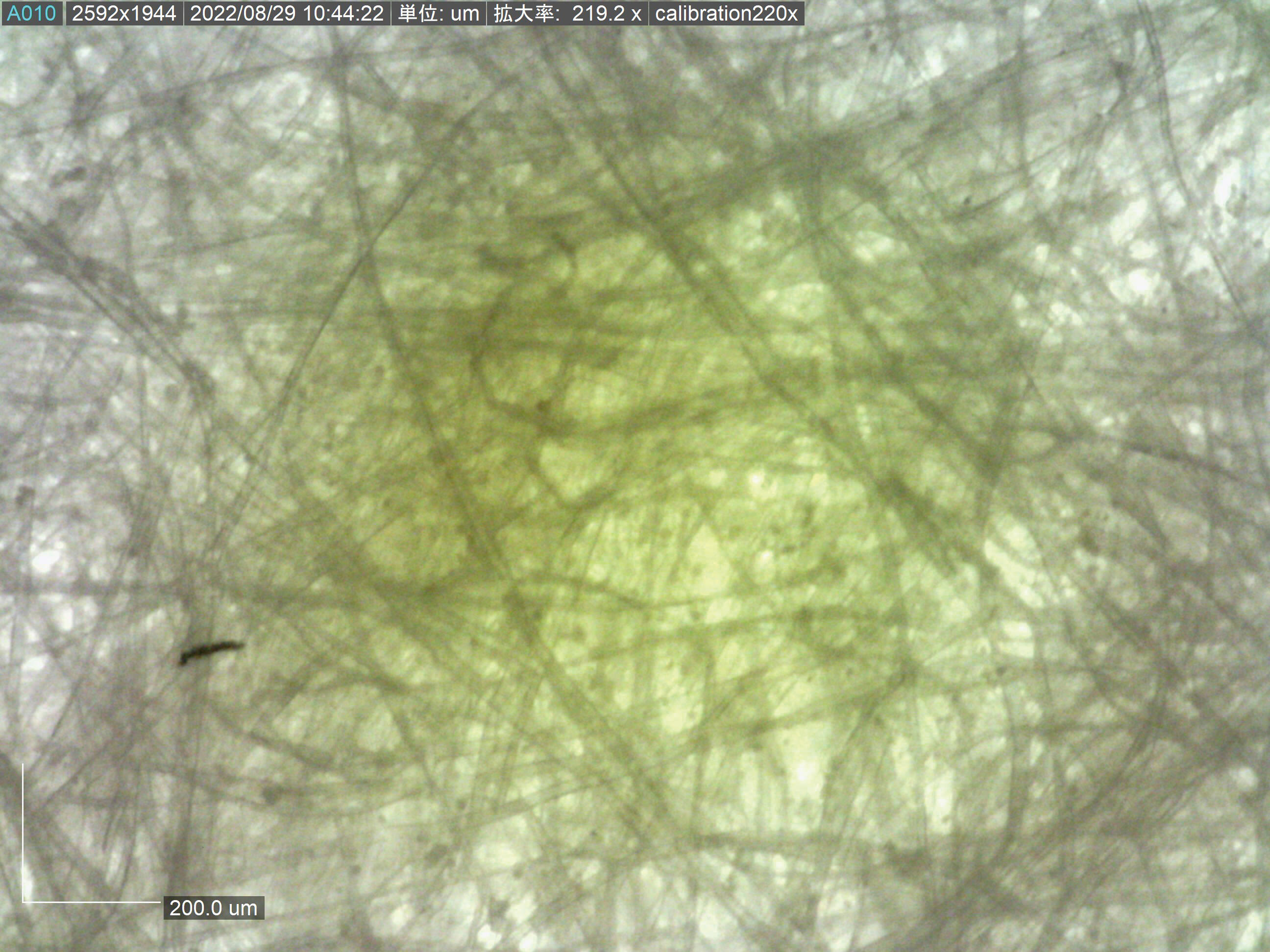

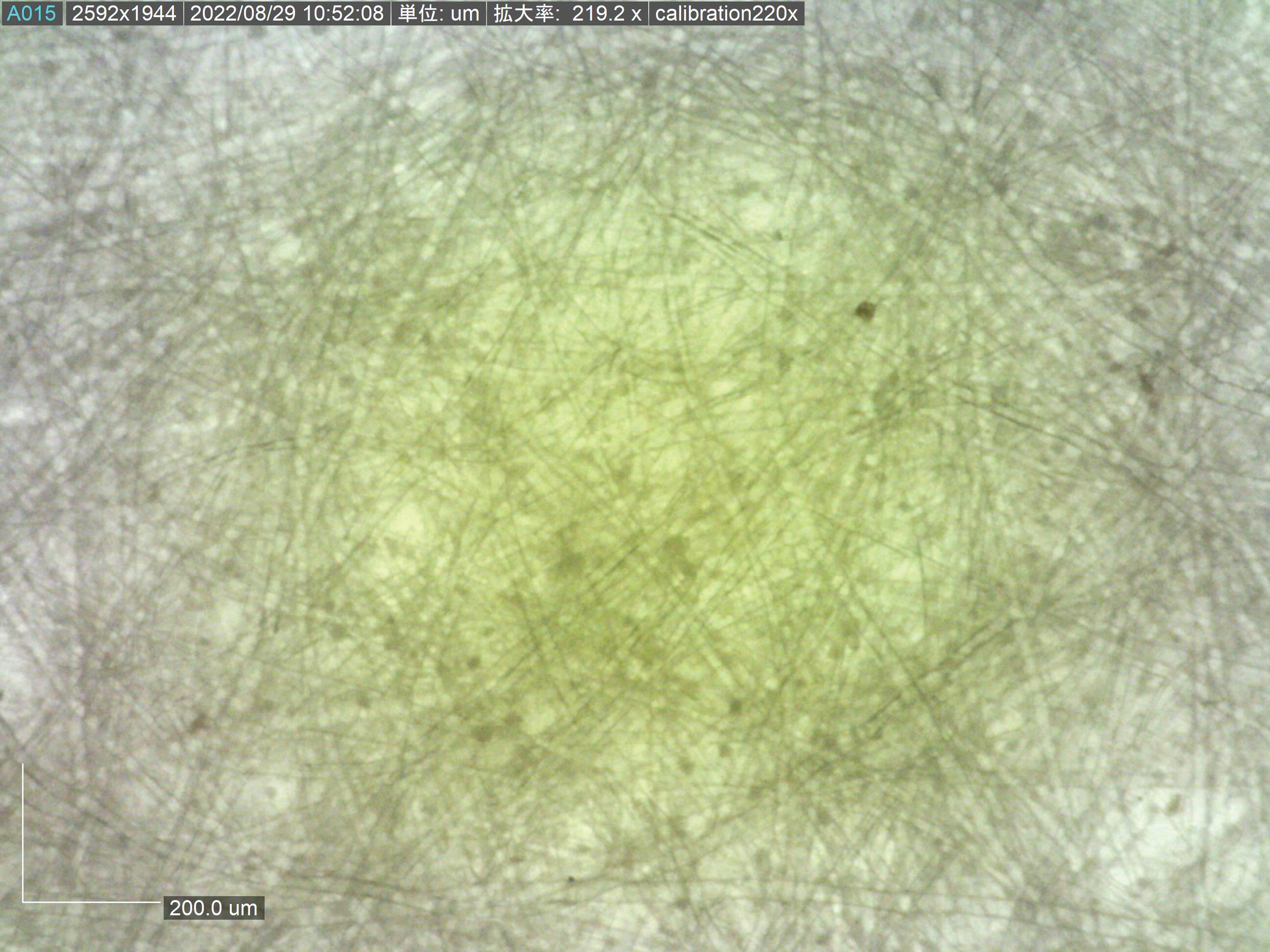

さて、このように土御門本『延喜式』は、巻第13以外は1617~1618年頃写、巻第13は1648年以降写と考えられ、その料紙の違いは肉眼でも判別できるほどであるが、それを顕微鏡で観察したらどうなるであろうか。図4が巻第12本文第1丁、図5が巻第13本文第1丁である。巻第12が不純物が多く米粉も入っているのに対し、巻第13はほとんど繊維だけである。前者が簀目が細かいのに対し、後者は太い。厚さは前者が0.06㎝程度であるのに対し、後者はムラがあり、0.09~0.13㎝で、最初の紙は厚く、だんだん薄くなる傾向にあるという(以上、天野真志氏からの御教示による)。

図4 土御門本『延喜式』巻第12本文第1丁 顕微鏡拡大写真 天野真志氏撮影

図5 土御門本『延喜式』巻第13本文第1丁 顕微鏡拡大写真 天野真志氏撮影

前者(=1617~1618年頃の紙)が薄いのは、打紙加工が比較的丁寧になされていることによるのであろう。時代が下ると、手間をかけずにそこそこの質の紙が量産できるようになったことが関わると考えられる。もちろん近世にはさまざまな料紙が生産されていたが、同じ家で同じ目的に使用する料紙の時代による差という点で興味深い。

ちなみに17世紀後半頃に典籍書写に使用されていた紙として、国立歴史民俗博物館高松宮家伝来禁裏本の『左経記』も紹介したい(図6)。これは外題が霊元天皇(1654~1732)宸筆と見られる。土御門本『延喜式』巻第13とさほど書写時期は変わらないと推測されるが、厚さは0.04~0.05㎝で極めて丁寧に造られている。時期だけでなく、誰が書写事業を行ったのかという点にも注意を払う必要があろう。

図6 国立歴史民俗博物館高松宮家伝来禁裏本『左経記』第1冊本文第1丁 顕微鏡拡大写真 天野真志氏撮影

参考文献

川瀬一馬『増補 古活字版の研究』ABAJ、1967、初版1937

田島公「土御門本『延喜式』覚書」門脇禎二編『日本古代国家の展開』下、思文閣出版、1995

虎尾俊哉「解題」同編『延喜式』上、神道大系編纂会、1991

虎尾俊哉「解題」館蔵史料編集会編『(国立歴史民俗博物館蔵貴重典籍叢書 歴史篇18)延喜式 七』臨川書店、2001

藤井隆「押し八双」井上宗雄ほか編『日本古典籍書誌学辞典』岩波書店、1999

町泉寿郎「中世から近世初期の医学知識の展開-出版文化との関わりから」鈴木健一編『形成される教養―十七世紀日本の〈知〉』勉誠出版、2015