畑中千晶「偏愛の暴走 ● 江戸の〈二次創作〉─『風流源氏物語』の場合─」○『これからの古典の伝え方 西鶴『男色大鑑』から考える』(文学通信)より期間限定公開

畑中千晶『これからの古典の伝え方 西鶴『男色大鑑』から考える』(文学通信)より、「偏愛の暴走〜江戸の〈二次創作〉─『風流源氏物語』の場合─」を公開いたします。ぜひお読み頂ければと思います。

●本書の詳細はこちら

畑中千晶『これからの古典の伝え方 西鶴『男色大鑑』から考える』(文学通信)

ISBN978-4-909658-53-1 C0095

四六判・並製・304頁

定価:本体1,900円(税別)

------

偏愛の暴走

江戸の〈二次創作〉─『風流源氏物語』の場合─

1■「現代語訳」にしては自由すぎる創作態度

都の錦(浮世草子作者、延宝三年〈一六七五〉生、没年は享保年間か)による『風流源氏物語』(元禄一六年〈一七〇三〉正月刊)は、俗解源氏(俗解とは通俗的な解釈のこと)、あるいは、俗語訳源氏の一つとされる。時には現代語訳の先駆けとして位置づけられる場合もある(▶注1)。確かに、江戸期の日本語に置き換えられたという意味で、現代語訳の一種と見なすことはできるだろう。だが、ひとたび現代語訳という枠組みで本作品を読み進めようとすると、違和感が生じてくることはどうしても避けられない。その違和感の主たる原因は、「訳文」として読むにはあまりにも大きく原典から乖離しているところが多々ある点に求めることができるだろう。

最もわかりやすい例は、長恨歌への言及部分である。原典の「楊貴妃の例も引き出づべくなりゆくに」に関して、読者の便宜のため多少は詳しく長恨歌を紹介するにしても、必要最小限の分量にとどめ、速やかにストーリーに戻るというのが、読者の期待に応える執筆態度であろう。ところが作者都の錦は、長恨歌のことを語るシーンに至るや、待ってましたとばかり滔々とその故事を語り続け、なんと巻をまたいでもまだ書き継いでいく。もはや読者は完全に置き去りである。いつ話が『源氏』に戻るのか、もしかしてこの話は楊貴妃を語るためのものであったのかと読者が不安を覚え始める頃、おもむろに『源氏』のストーリーに戻っていく。「現代語訳」と見なすには、あまりにも自由気ままで、読者の期待を度外視した振る舞いである。

この逸脱は、どうやら当初の編集計画をも狂わせるものであったようだ。『風流源氏物語』は全六巻で構成されており、平均的な浮世草子の体裁である。そして巻一の前に自序(作者自身が執筆した序)が付されている点も一般的な形態といえる。ところが、巻四にも自序が付されているのである(署名で別人を装ってはいるものの、文章の内容から見て自序であろう)。これは、巻一から巻三を桐壺巻に、巻四から巻六を帚木巻に当てて、それぞれが独立して読まれることにも対応できるようにとの編集方針であったことを思わせる。だが、実際はどのように仕上がったか。桐壺巻は予定していた巻三には収まり切らず、結局、巻四冒頭の三分の一を占めるに至った。巻四は「帚木」と命名されつつも、しばらくは桐壺巻を語り続けていくという、いささか不体裁なものに仕上がっている。

これはおそらく、長恨歌への熱の入れようから脱線が長引き、当初予定していた丁数(ページ数のこと)のなかに内容が収まらなくなったことを意味しているのではないだろうか。見方を変えれば、都の錦にとっては、長恨歌の内容を語ることが、全体の編集方針さえもゆがませるほどに重要であったということを意味している。『源氏』という枠組みが用意されることで、初めて長恨歌について語る必然性も生じてくる。その上で、自身が語りたいと思うことを(それが自己顕示欲を満足させるための、知識のひけらかしであったとしても)思う存分に語ったのではないかと推測される(▶注2)。

2■作り手の「欲望」に忠実な〈二次創作〉的作品

こうした創作姿勢は、パロディ作品というよりむしろ現代の〈二次創作〉を思わせる。パロディと呼べるほどに自覚的な価値の転倒、あるいは、政治性・風刺性といった攻撃性は乏しく、あくまでも自らの好きな、あるいは得意とする世界に心ゆくまでひたっていたいという、作り手の「欲望」に極めて忠実な創作であるという点で、優れて〈二次創作〉的なのである。とは言うものの「『風流源氏物語』は都の錦の〈萌え〉が詰まった〈二次創作〉である」と言い切ってしまうには、なお検討が必要であろう。

そこで次に、都の錦自身による〈二次創作〉論とでも呼ぶべき議論を参照してみたい。これは『元禄太平記』(元禄一五年〈一七〇二〉刊)の一節である(『都の錦集』九九〜一〇〇ページ)。西鶴の文章を流用していることへの批判が、すでに当人の耳にも届いていたようで、作中で読者への反論を試みている。すなわち、自分の作品について「西鶴が詞をとり」(西鶴の言葉を盗って)と、読者の皆さんがそしっておられるのは「あやまり」だとして、根拠を示しつつ論破を試みていくのである。中国の例を並べたのち、「伊勢物語の詞をかり」て帚木巻が著わされた例や、『源氏』『枕草子』の「おもかげをうつし」て『徒然草』が作られた例があることなどを挙げ、「古きを以て新しきとするは、皆名人の所為ぞかし」と述べる。

要するに、下敷きとなる文章を作り替えて新しいものとすることこそ、名人の技なのだという開き直りである。この一節で唯一実例として引用されているのが、次の二首の和歌である。業平の「起きもせず寝もせで夜を明かしては春のものとてながめ暮らしつ」(古今・恋歌三・六一六)と、藤原伊尹の「夜は覚め昼はながめに暮らされて春はこのめぞいとなかりける」(一条摂政御集・一三二)である。後者の「春は」の部分を、「春の」と取り違えたまま引用する(▶注3)。この本歌取りの事例は、「古歌と新歌が相互に作用しあって美の世界がおのずと広がり出す、濃密な気分を伴った詩的空間」からは遠く(錦、一九九三、一四二ページ)、本歌の詞を圧縮して用いるなど、あくまでも詞そのものに密着した素朴な詠みぶりである。

都の錦はこの例を示したのち「古人の心をとり詞をうつす」と結論づける。だが、定家は「ことばはふるきをしたひ、心はあたらしきを求め」と述べていたのではなかったか(『近代秀歌』)。都の錦の場合、「心」も「詞」も、というのであるから、「あたらしき」を希求する方向性はかなり希薄と言わねばならず、「古人の心」を尊重することにもっぱら重きをおいていたと見なすことができる。クレメンツ(二〇一一)によると、都の錦には原作への尊敬の念があるという(▶注4)。その通りであると思われる。「古人の心をとり詞をうつす」と言って憚らない都の錦は、下敷きを有する二次的な存在であることを厭わない。むしろ下敷きに安心して身を委ね、自身の個性を最大限発揮できる部分に、書き手としてのエネルギーを注ぎ込んでいるのである。やはり、パロディというより〈二次創作〉的である(パロディの定義も諸説あるが)。

3■『源氏』を「性的に読み替え」る

もう一つ、現代の〈二次創作〉に通底する要素がある。それは、都の錦が『源氏』を「性的に読み替え」て表現している点である(▶注5)。元服を控えた源氏の麗しさを形容する場面に、それが端的に表れている(▶注6)。

玉の膚のつやつやと、蘭蕙の気香しく、蓮の眸あざやかに、丹菓の唇いつくしく、歯は水精のごとくにて、周のみかどの腰を抜たる茲童が昔も物かはに、生た如来と名をつけし、もろこしの薛調、宋の希逸が若衆自慢もこの者には及ばじと、秋の月を塗砥にかけ、みがき入れたる顔つき。ひかりかかれるわらは髪。柳の糸の娜に、紅の袴踏みしだき。樞姿のしほらしく。女かとみれば若衆なり。

少々解釈を加えてみる。「玉の膚」はきめ細かく艶のある若い肌、「蘭蕙」はよい香りの草で「蘭蕙の気」とは、言ってみればフラボノイドを感ずるような爽やかな息、「蓮の眸あざやかに、丹菓の唇いつくしく」は『往生要集』の「青蓮の眼、丹菓の唇」に典型的に見られる、仏の容貌の描写で、転じて美人(男女問わず)の描写の常套句である。『元禄太平記』でも都の錦は「丹花の口」との形容を用いている(▶注7)。「歯は水精のごとく」の「水精」は「水晶」、透明感のある美しい歯である。「周のみかどの腰を抜たる茲童」とは、周第五代の穆王に仕え、菊の露を飲んで不老長寿となったという慈童を指す(能楽『菊慈童』の基にあるエピソード)。決して老いることのない仙童のみずみずしささえも物の数ではない断言することで、源氏のつややかな美を強調する。「生た如来と名をつけし、もろこしの薛調」とは、美男子で生菩薩と称された唐の薛調(八三〇〜八七二)を指す(『中国学芸大事典』)。「宋の希逸」については、同じ字を持つ人物が複数いるものの、ここでは宋の段少連を指すものと解しておく(▶注8)。「性通敏」(ものごとをよく心得ている性質)、「其の才将帥に堪ふ」(その才能は大将の任に当たることができる)と評された人物である(『大漢和辞典』)。源氏の外見上の美に、理知的な内面の美を添えた形となる。

このように過剰なまでの美辞麗句を連ねて描きあげた源氏の美とは、つまるところ、男色の対象として男たちの視線にさらされる、元服前の若衆の美なのである。「女かとみれば若衆なり」とあるように、女性に見紛うような、匂い立つばかりの美少年である。これは、江戸時代の性風俗のなかで、源氏を「性的に読み替え」たということではないだろうか。

4■「風流」の意味

『風流源氏物語』という題名についても掘り下げて考えてみる。従来、題名に付された「風流」の語に関しては、『源氏』の当世化・卑俗化の意と理解され、桐壺更衣を売れっ子の名妓に見立てるというような、女色の趣向ばかりが着目されてきた。だが、都の錦は女色だけでなく男色も合わせて描き込んでいたのである。「色道ふたつに寝ても覚めても」と『好色一代男』にあったように、当時の価値観からすれば、色道は女色だけで成り立つのではなく、男色も視野に収めてこそ、より完全なものとなる。『風流源氏物語』の題名は、『源氏物語』の「風流」版とも読むことができる一方で、「風流」な(つまり、華奢で美的感性の凝縮した)「源氏」の「物語」とも読めるわけである(▶注9)。最重要人物の元服シーンで美若衆を造型したということは、そうした読み方を促すものと言ってよいだろう。

ちなみに、女色の描写においては、かつて野口武彦をうんざりさせたごとく、露骨に下卑た表現に及んでいる都の錦であるが(▶注10)、男色の描写においては、美的要素が強調され、極めて観念的かつ学術的である。元来、男色物には中国故事への言及が多く、漢語表現を多く含むという特徴が見られるが(漢語・漢文に男の世界を感じ取るという感性の表れ、本書Ⅰ第2章第2節「挿絵の噓と〈演出〉」の5参照)、都の錦の場合、さらにもう一段深く掘り下げて漢籍の知識を盛り込もうとした節がある。西鶴への対抗意識は、こうしたところにもにじみ出ているのであろう。

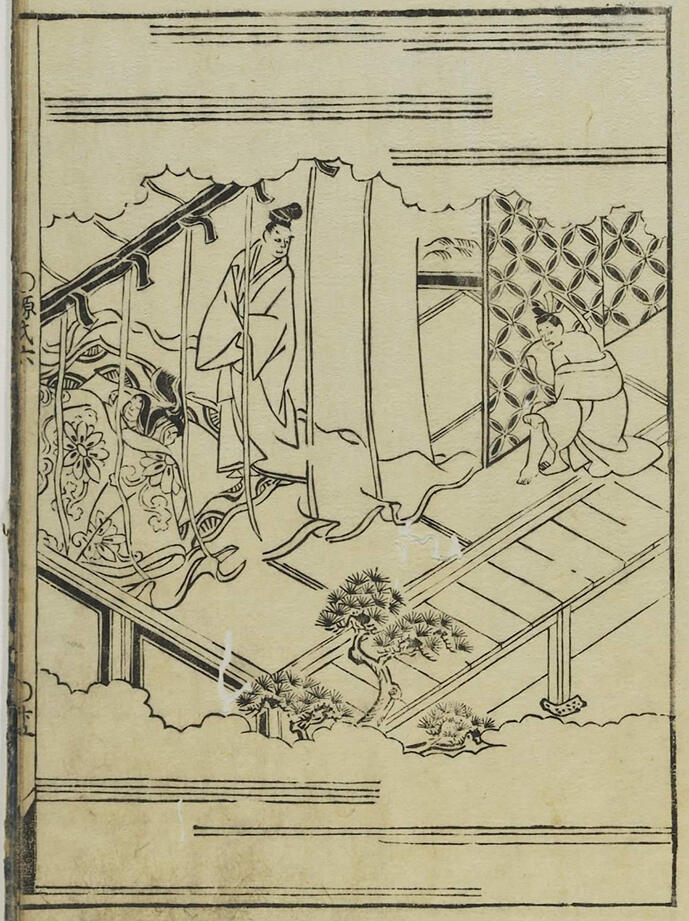

ただ、女色に向けて読者の期待を高めつつも、空蝉との逢瀬が極めて不首尾に終わる形で本作を語り終えているのはどうしたことであろうか。原典通り空蝉のもとにたどり着いた源氏だが、そこへ唐突に空蝉の夫伊予介が立ち現れたため、冷や汗をかきつつ源氏が几帳の陰へと隠れることになる滑稽なシーンに、読者は愕然としたことだろう(図版参照、大英博物館蔵より)。しかも伊予介は源氏をしかと見定めつつも、「恋しりにて情深」い人物として源氏を見逃すのである。その後も源氏はむなしく空蝉を口説き続け、ついに契ることもないまま「宝の山に入ながら手持ちぶさたに立帰」る(▶注11)。これではまるで、よくできた男、伊予介に対して、まるで取り柄のない、いかにも情けない男、源氏という構図に収まってしまうではないか。都の錦は、読者の怨嗟の声を想像だにしなかったのだろうか。あるいは、読者の期待をいたずらに高めておきながら、あえてその期待を裏切ってみせることで、読者に痛烈な一撃を与え、作者として溜飲を下げていたのであろうか。ともあれ、読者の「欲望」よりも、書き手自身の「欲望」に忠実であった本作に、続編が生まれることはなかったのである(▶注12)。

5■現代の文化状況のなかで

巻末で予告されていた続編が出なかったことは、商業的に見れば、失敗であろう。だが、都の錦という、極めて強い個性を持った(そして本作刊行後に投獄・脱獄・再投獄・大赦という数奇な運命をたどることになる)作者が、作り手の「欲望」に忠実な「二次創作」的な作品を世に残していることに、着目したいと思う。「二次創作」的であることが、必ずしもネガティブな評価の対象になるとは限らない。作品を「二次的」に生み出していくことに対して肯定的であった都の錦の個性は、作り手の偏愛こそ共感を呼ぶような、あるいは誰しもが容易に読み手から作り手に変貌するような、柔軟性に富む現代の文化状況においてこそ、再評価の機会にも恵まれ得るのではと考える。

【注】

注1▶シンポジウム「源氏物語を書きかえる─翻訳、註釈、翻案」(二〇一七年三月二五日、於パリ第七大学)におけるレベッカ・クレメンツ氏の報告「彼等自身の言葉で─江戸及び明治初期の『源氏物語』の訳者たち」では、本話は一種の現代語訳として扱われた。この報告をもとに執筆された論考では、さらに幅広く翻訳概念そのものの検討が行われている(クレメンツ、二〇一八)。なお、本節は、筆者がこのシンポジウムにディスカッサントとして参加した時の考察に基づいている。

注2▶篠原(一九七四)は「読者を「楽しませ(娯楽性)」、「知識欲に応じ(啓蒙・教訓性)」ひいては、自分のペダンチックな欲望をも満足させるといった三位一体のトロイカ的試行は失敗に終った」と論じている(三四ページ)。都の錦の「欲望」に着目した先駆的な論考である。

注3▶伊尹の歌は空蝉巻の引歌であることから、都の錦はおそらく源氏注釈の過程でこの歌に出合ったものであろう。歌意は「夜は目が覚め、昼も長雨に降りこめられてぼんやりと外を眺め暮らしていて、春は木の芽がせわしないのと同様に、この目も休まることがない」と解釈しておく。なお、詞書によれば、如月の頃に「いかにぞ」と問うたのに対して女が返したものという。

注4▶野口武彦が『風流源氏物語』を「パロディ」と呼ぶことにクレメンツ(二〇一一)は異を唱える。「他人の文章の特徴を真似し、その作品をからかうことによって滑稽さを増すという意味を持つ「パロディ」は厳密に言えば『風流源氏物語』に当てはめられないように思われる(中略)『源氏』に関する知識を誇る都の錦には原作に対する尊敬の念が垣間見える」(四一〜四二ページ)という。

注5▶「二次創作」については、東(二〇〇一)が次のように定義している。「二次創作とは、原作のマンガ、アニメ、ゲームをおもに性的に読み替えて制作され、売買される同人誌や同人ゲーム、同人フィギュアなどの総称である」(四〇ページ)。

注6▶「日本古典籍総合目録データベース」大阪府立中之島図書館本の影印より翻刻(書誌URL: http://dbrec.nijl.ac.jp/KTG_B_100025899)。『近世文藝叢書』第五所収の翻刻も参照している。

注7▶ただし、ここでは、地獄の鬼が惚れた〝絶世の鬼女〟のシュールな美を形容しているので、「丹花の口」は「脇耳まで切れ」ている(『都の錦集』一〇九ページ)。

注8▶「希逸」という字を持つ人物としてほかにも南朝宋の謝荘がいる。ただ、本文の流れが古い時代から新しい時代へと列挙しているように読めること、また、単に「宋」とあることから、謝荘ではなく段少連が該当すると考える。

注9▶「風流」の語は極めて多義的である。例えば、『風流源氏物語』の書名に影響を及ぼした西沢一風『風流御前義経記』の「風流」も重層的とされる(井上、二〇〇六)。また、中世の芸能「風流」が異様華麗な装束を伴うことから、これを「一種の仮装行列」と呼んだ篠原(一九七四)は、そこに「やつし」や「もじり」と同種の構造を読み取った上で、「やつし」とは「享受者の心の底を流れる「変身願望」」をくすぐるものとする(二七〜二八ページ)。「女かとみれば若衆なり」と評された源氏の華奢な美もまた、人の心を浮き立たせるものとしての「風流」である。

注10▶「うき身は何とならざかや、此手を握りそろそろと、大事の所をなで尽し」などについて、野口(一九九五)は次のように述べている。「「ならざかや、このて」のギャグ。奈良坂には子の手柏が多生するという。古典文学でよく用いられる縁語である。都の錦は、この語句を思いきって卑猥に使っている。桐壺帝と更衣の愛の語らいの場面は、一転してポルノグラフィック・シーンになる」(二一七ページ)。

注11▶伊予介が立ち去った後、源氏は性懲りもなく「又かの床にしのび入」っているので、源氏と空蝉が一夜を共にしたと読むことも不可能ではない。だが、いずれにせよ、伊予介に見顕された時点ですでに源氏の不首尾は極まっている。伊予介には粋人の、源氏には執着心の強い、無粋な男の役回りが与えられているのである。

注12▶「巻末に「空蝉」「夕顔」「若菜」の出版予告がされるが、続編出版は実現しなかった」(川元ひとみ、『風流源氏物語』の項、『浮世草子大事典』)。