第9回 戦争と「文壇」―戦時下の「私」の行方●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第9回 戦争と「文壇」―戦時下の「私」の行方

尾形大

▶︎戦時下の文学と文学者たちの動き

1937年6月に文部大臣の諮問機関として帝国芸術院が設立された。帝国芸術院に関して、たとえば伊藤整の「幽鬼の街」が掲載された『文芸』(1937・8)誌上で、「政府のバツクがあるからといつて、直ちに外国のアカデミーを連想するのは、間違ひである。/官僚の絶対的な支配下にあつて、自主的な何物もない組織のもとにあつて、何のアカデミーぞ、何の芸術院ぞ。」(「五行言」)と国家による統制への警戒が叫ばれていたことは第7回でも記した。

しかし、文学への国家権力の介入に対するこうした物言いがまかり通ったのもこの頃までだった。まもなく「文壇」は戦争に人々を動員・扇動する役割を担う組織として再編されていく。そして敗戦と同時に「文壇」は一度崩壊し、「文壇」に対する人々の信頼は失墜する。文学を取り巻く状況が大きく揺れ動いた時代に、文学者たちは文学とどのように向き合い、自らの文学を形成していったのだろうか。

1937年7月に勃発する日中戦争頃から戦争を中心とするルポルタージュ熱が高まっていく。この問題について五味渕典嗣は次のように指摘している。

出来事の「現場」の記録や報告が、文学やジャーナリズムの専門的な訓練を受けた書き手によって書かれる必然性はない。「問題」とされた出来事の渦中を生きた人々、「問題」の当事者とされた人々の言葉も、文学者によるルポルタージュと接する文脈で受容された。

五味渕典嗣『プロパガンダの文学 日中戦争下の表現者たち』(共和国2018)

虚実の入り混じった作り物の「私」の物語よりも、出来事の「当事者」としての「私」による事実の記録(としての物語)に文学的な価値が見いだされる、そうした雰囲気が次第に世の中を覆っていった。銃後の文学者によって書かれた戦争の物語よりも、現実の戦場に立った「当事者」としての〈資格〉を有した「私」による記録が求められていく。

そうした〈資格〉を得るために、まもなく文学者たちは戦地派遣の切符に殺到する。ただし、仮に〈資格〉を得た文学者であっても、銃後の国民や出征した兵隊たちに厭戦的な思想を植えこむような「物語」を書くことは許されなかった。当時社会派作家として知られた石川達三の「生きている兵隊」(『中央公論』1938・3)筆禍事件と、「兵隊作家」と呼ばれた火野葦平『麦と兵隊』(『改造』1938・8)の大反響という二つの対照的な出来事を通じて、文学者たちは文学に寄せられた〈信任〉と言う名の制限の内側に取り込まれていく。

▶︎「生きている兵隊」と『麦と兵隊』

「蒼氓」(『星座』1935・4)で第1回芥川賞を受賞した石川達三は、1937年末から1938年1月にかけて中央公論社の依頼で同社特派員として上海から南京方面の戦線視察に赴き、同地での取材内容をもとに「生きている兵隊」を執筆・発表した。しかし、掲載誌の『中央公論』は即日発売禁止とされ、作者の石川と同誌編集長の雨宮庸蔵は新聞紙法違反の廉で起訴、同年9月に有罪判決を受ける。その際、「外国で翻訳され悪用された責任」(石川達三『結婚の生態』新潮社1938・11)がとくに問題視された事実からは、権力側が文学に対する統制の必要性を痛感した様子が浮かび上がる。

一方で、当時出征中だった火野葦平(本名玉井勝則)のもとに「糞尿譚」(『文学会議』1937・10)の第6回芥川賞受賞の報が届いたのは1938年2月のことだった。小林秀雄を使者として杭州は西湖のほとりの陣中で受賞式がおこなわれた。受賞を受けて報道部への転属を命じられた火野は5月に徐州会戦に従軍し、その模様を「麦と兵隊」と題して8月の『改造』に発表した(同年改造社より刊行)。同小説によって火野の文名は一躍高まることになる。

『麦と兵隊』について広津和郎は「実感の裏打が平易な言葉の中に盛上がっている」(「『麦と兵隊』と『黄塵』」,『改造』1938・11)と評し、小林秀雄は次のように述べている。

この作品(敢えて作品とよぶ)の魅力は、立場だとか思想だとかに一切頼らず、掛け代へのない自分の生命だけで、事変と対決してゐる者の驚くほど素朴な強靭な、そして僕に言はせれば謙遜な心持ちからやつて来る。

小林秀雄「兵騎槍 『麦と兵隊』」(『東京朝日新聞』1938・8・4)

「当事者」としての「実感」を「素朴」な表現で生々しく描出した『麦と兵隊』は、飾り気や虚構を排した〈純粋な記録〉として世の中に受け止められた。専業作家ではない〈素人〉によるありのままの実体験の報告として読む〈モード〉が支配的になっていく過程で、描かれる「私」は書き手自身と強固に結びつけられていく。

▶︎従軍に殺到する作家たち

『麦と兵隊』の反響を確認したかのようなタイミングで、内閣情報局は菊池寛に文学者の戦地(漢口攻略戦)派遣を持ちかけた。当時菊池は文芸家協会会長で帝国芸術院文学部の会員でもあり、内閣情報局は菊池を「文壇」のまとめ役、交渉の窓口と見なした。

内閣情報部の世話で、我々作家が従軍することになつたのは、新聞紙上で御承知のことと思ふ。文芸家協会長たる自分に話があつたとき、その人数は四五人だと思つた。激戦の中心たる漢口方面へ行くのだから、希望者が少いのではないかと心配し、自分の懇意の人達を説得して行つて貰ふつもりで、頼み易いやうな人丈に情報部へ集つて貰つた。ところが十一、二人集つた連中の殆んど凡てが行くと言ふのである。人数も二十人位までいゝと云ふのである。しかも、明日までに定めてくれと云ふのであつた。短兵急であるから、一人々々交渉するわけに行かないし、二十四五人も交渉すれば、半分は行つてくれるだらうと思ひ速達を出した。すると二、三人を除き、皆行くと云ふのであつた。

菊池寛「話の屑籠」(『文芸春秋』1938・10)

五味渕典嗣は〈従軍ペン部隊〉第一陣の人選の経緯を次のように整理している。

新聞報道ベースでその後の経緯を確認すると、何しろ急ぐ必要があったので、従軍希望の返信が届いた三五名をリスト化し、菊池自身が二五日午後五時に内閣情報部に提出、二六日午前一〇時から開かれた内閣情報部と陸海軍関係者による会議の席上で二二名の決定を見た、ということのようだ。

五味渕典嗣『プロパガンダの文学 日中戦争下の表現者たち』(共和国2018)

22名の人選に漏れた作家として、宇野浩二や広津和郎、阿部知二、川端康成等がいたという(「文士部隊に第二次動員令」,『都新聞』1938・9・1)。おそらく川端も菊池の速達に大急ぎで返信した一人だったと想像されるが、落選の理由は定かではない。

1935年に創設された芥川賞の選考委員を最年少で務めた川端は、1937年に『雪国』で第3回文芸懇話会賞を受賞し、翌1938年7月には芥川賞や直木賞、菊池寛賞を所管する財団法人日本文学振興会の理事に就任している(理事長は菊池寛)。当時としては〈従軍ペン部隊〉の一員として選ばれるのに十分な資格、価値を有した文学者だったと思われる。本人の意向に関しても次の発言から推し量れる。

身体強健ならば、私も従軍記者はしてみたい。/同じ文筆業のよしみといふか、戦場での殉職記者や従軍記者も、やはり手厚く慰問さるべきだと思ふ。

川端康成「同人雑記」(『文学界』1937・9)

しかし、実際に派遣された第二陣にも川端の名前は見られない。健康上の問題があったのかもしれないが、海軍班に振り分けられた第一陣の菊池寛が「自分の健康や安否や都合などは、一切介意つてはゐられず、率先して、行くことを決心したのである」(「話の屑籠」1938・10)と気炎を吐いている。おそらく「内閣情報部と陸海軍関係者による会議」において何らかの理由で選外となったものと推測される。

▶︎〈従軍ペン部隊〉に求められたもの

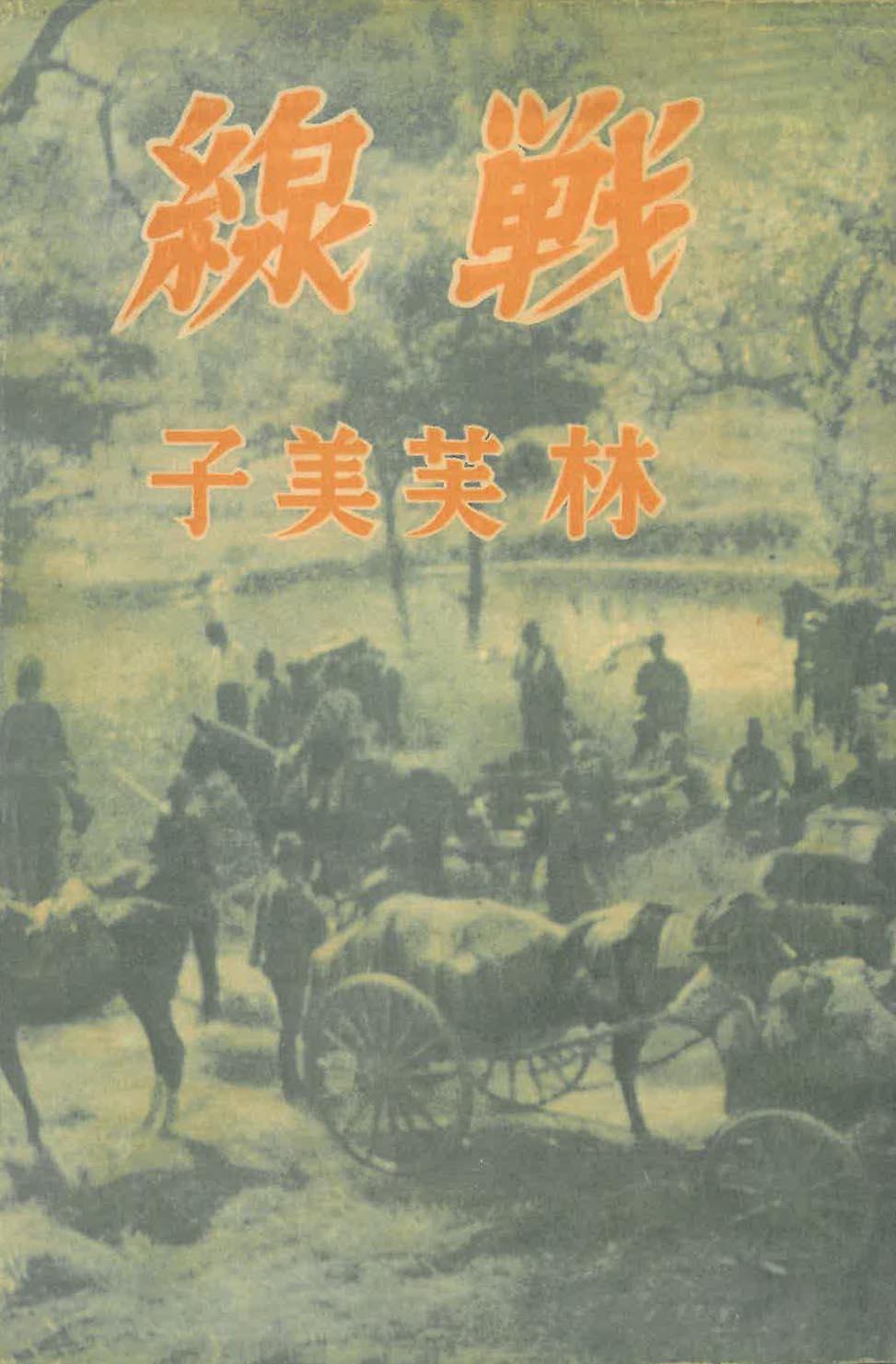

〈従軍ペン部隊〉の一人として陸軍に同行した林芙美子は、『戦線』(朝日新聞社1938・12)において戦地で湧き上がる高揚感を次のように叙述している。

一たん戦いが始まった以上は、どんな事があっても、泥をつかんでも勝たなければいけないのです。砲火の飛び散る山野を、生命を晒されてゆく、この黙々たる大群の兵隊を持っている「日本」の頼もしさを、私はこの戦線へ来て強く心に銘じました。私は私の知っているかぎりの人達に、この戦争の話を、年をとって、腰がまがるまで話しつづける事でしょう。女のアンデルセンのように、私は私のこの生涯を語りつづけるだろうと思います。

林芙美子『戦線』(1938・12)

実際の戦地に降り立ち兵士とともに戦線を移動する林芙美子自身の心情がありのままに語られている、そんな「私」のあり様が印象付けられる。〈従軍ペン部隊〉に求められたのは、戦場と銃後の「楔」としての役割であり、「前線と銃後との物理的な距離を心理的な距離としないための言葉であり、現地軍の多面的な活動を〈顔が見える〉ものにし、銃後の読者に理解させること」(五味渕)にほかならなかった。

従軍作家たちによる現地報告の文章では、作家は自身の感動をありのままに伝えることで国家にとって都合のいい真実を報じることが求められた。「私」は作家自身を直截にさらけ出したものである必要があった。こうして「私」は等身大の作家自身であるというある種の〈モード〉が、書き手と読み手双方に共有されていくことになる。

林芙美子『戦線』(朝日新聞社1938・12)

▶︎戦時下の川端の創作活動

林芙美子の小説と比べると、この時期の川端康成の時局・国策との距離の取り方は分かりにくい。軍人援護事業の一環として銃後を守る各県の「無名の母達」を取材した「日本の母」(『読売報知新聞』1942・10・30)、「『日本の母』を訪ねて」(『婦人画報』1942・12)や、戦没兵士の遺族遺友がまとめた遺文集の感想を記した「英霊の遺文」(『東京新聞』1942・12・8~1944・12・15)の年末連載、陸軍報道班員として鹿児島県鹿屋の特攻隊基地を取材した経験をもとに書かれた戦後の小説「生命の樹」(『婦人文庫』1946・7)など、戦争に対する川端の思想をうかがわせる文章は、多くはないものの残されてはいる。ただ、この時期の川端文学を見渡してみると、川端自身を想起させるような「私」を描いた小説がほぼ書かれていないことに気づく。たとえば、「年の暮」の泉太は、自身の創作姿勢について次のように考えている。

泉太は、境遇も、性格も、なるべく自分と離れた人物を登場させる習はしだつた。いわゆる私小説風な戯曲は書いたためしがなかつた。すべての作中人物は作者の分身だといふ考へ方は別として、泉太は自身の小さい生活を悲しみ叫ぶかのやうに、強い生活の男女を扱つた。

川端康成「年の暮」(『婦人公論』1940・12)

「禽獣」(『改造』1933・7)の「彼」も『雪国』(創元社1937・6 ※以降加筆改稿が繰り返される)の「島村」も、「私自身からは強ひて遠くの人物をねらつて、嫌悪と憎悪を向けたに過ぎない。落莫とした虚像である。」(改造社版『新日本文学全集・川端康成集』「あとがき」1940・9)と自己言及を繰り返す川端にとって、「当事者」としての「私」を描いた小説は書きにくかったと思われる。1943年発表の「故園」(『文芸』1943・5)の第一回で川端は次のように述べている。

一体に私は自分のことは書きづらい。自分のことを書こうとする自分に、先づ疑惑と厭悪とを感じる。それが作中人物の私をいやな人間に書かせる。つまり、自分のことを書かうとする自分のいやさを、作中の人物の自分をいやな人間にすることによつて、まぎらはすのであらうか。(中略)しかし、あらゆる自己告白は偽善か偽悪かに傾き、自己宣伝と自己弁護とを免れぬものであつて、これをつきつめてゆくところに、告白を偉大にする源の一つもあるわけだが、私はまだそれを本気に志したことはない。(中略)つまりは、自己を究明しようとしたことも、自己を告白しようとしたこともないのである。自分を人に押しつけがましい、あはよくば後世にまで自分を押し付けようとする、文学者でありながら、私は自分が忘却の世界に消え去るといふ空想に、恍惚とする。

川端康成「故園」第一回(『文芸』1943・5)

「私」に対する「疑惑と厭悪」を抱え込む川端文学において、文学は出来事の「報告」にはなり得なかった。描かれた「私」は現実の「私」を曖昧化し、「忘却の世界」に追いやってしまう。

安藤宏の言葉を借りれば「描く私」と「描かれる私」のかい離は、大正末頃を境に急速に広がった(『自意識の昭和文学』至文堂1994)。平浩一は安藤論を踏まえつつ大正末以降のジャーナリズムの大規模化にともなう「文壇」システムの変質という状態を次のように分析している。

「ジャーナリズム」の拡大とともに、作品内に表象された「私」が、圧倒的に「私」像を決定してゆく。(中略)こうした状況の中で、書けば書くほど「私」は商品と化していく。実生活上の「私」、つまり書く「私」は、ひとつの閉塞した問いに絡め取られてゆく。「私」とは何か、という根源的な出口のない問いだ。他者に広く認知されている「私」は、小説内に書かれた商品としての「私」である。自分が自分をいちばんよく知っていると思っても、その自己像は他者の知る(「演技」された)自己像とは乖離しているうえ、〈本物の私〉像などは証明できない。

平浩一『「文芸復興」の系譜学――志賀直哉から太宰治へ』(笠間書院2015)

このような大正末以降の「描く私」と「描かれる私」のかい離の問題を、川端は奇しくも戦時下にあらためて突き付けられたと言えるのではないだろうか。「私」をめぐる川端のこうした文学観は、彼に師事した作家北條民雄に向ける眼差しの内側にもうかがえる。

川端康成「故園」(『文芸』1943・5)

▶︎北條民雄文学へのまなざし

1933年、18歳の時にハンセン病の診断を下された北條民雄は、1934年5月に東村山全生病院に入院し、そこでの最初の一週間の体験を描いた小説「一週間」が起稿される。後の「いのちの初夜」(『文学界』1936・2)の原型である。北條は1934年8月に院内から川端のもとに手紙を出し、川端を「番頭」役に作家として濃密な時間を過ごすことになる。

北條文学はハンセン病を発病した一青年の告白の文学として受容され、小説内に記された出来事・心情はすべて北條自身の体験であり実際の出来事と見なす頑強な〈神話〉が形成されていく。「いわば生地のままで舞台に立ってその生地の魅力で人を引くというようなものだ。扮装や芸は第二、第三だ。」(阿部知二「分担時評(6)」,『読売新聞』1936・2・2)といった同時代評がこうした受容の枠組みを裏付ける。

こうした観点から見れば、北條文学と『麦と兵隊』の間には「当事者」としての「私」(〈素人〉)の記録という類比性を読み取ることができるだろう。しかし、「いのちの初夜」は事実をもとにした小説であり、「いのちの初夜」の「尾田」は作家北條民雄自身ではない。「いのちの初夜」は記録ではなく物語なのである。このことは川端自身の実感でもあった。北條の死を描いた小説「寒風」(『改造』1941・2, 原題「冬の事」)で川端は次のように記している。

しかし、狷介不覊の孤高ではあつた。高邁の理想は失はず、高潔の思慕に喘いでゐた。それが作品に流れ出た。作品は虚構の真実ではあつた。その爲人を知る人には作品や書簡が欺瞞と思へたかもしれぬ。だが、どんなに自虐的と見える作品でも、畢竟すべての文学は、自己弁護であり、自己宣伝でさへある。それが人間に言葉といふものを発生せしめた、そもそもの原因だ。言葉の宿命だ。つまりは自己を主張する声が言葉となつたのだ。言葉に天の真があらうはずはなかつた。言葉によつて己を飾らうとし、言葉によつて天の真に届かうとし、その矛盾にあがきながら、したりげな苦渋の身振りをしてゐた癩の青年は、力つきた今、可笑しい程可哀想な死顔で、たわいなく横たはつてゐた。

川端康成「寒風」(『改造』1941・2)

戦時下の川端が創作面で国策的な文学をほぼ残さなかった背景には、「当事者」としての「私」を求める環境に身を置きながらも、結局は自分自身に対する「疑惑と厭悪」をぬぐい切れなかったという事情があったのではないだろうか。

北條民雄「いのちの初夜」(『文学界』1936・2)

▶︎国策に協調的だった「文壇」活動

一方でこの時期の川端の「文壇」活動に注目してみると、創作面での消極的な姿勢に比べてずいぶん協調的に見える。創作面と「文壇」活動のちぐはぐさも、戦時下の川端の位置づけを分かりづらくする要因なのかもしれない。

1940年10月に文壇新体制を企図して「日本文学者会」が設立された。

所謂"文壇新体制"の胎動のなかから『日本文学者会』が誕生した――川端康成、横光利一、阿部知二、富沢有為男、高見順、伊藤整、小林秀雄、島木健作、林房雄、深田久弥、岸田国士、中島健蔵、河上徹太郎、岡田三郎、榊山潤、尾崎士郎、尾崎一雄、武田麟太郎、和田伝、火野葦平、日比野士朗、上田廣の諸氏/は体制翼賛運動への作家としての協力について協議の結果国民文学の建設、新体制下の文化創造運動の推進的一翼として『日本文学者会』を前期廿二氏をもつて結成することゝなり十四日夜七時半から同会館でその趣意書、規約等を審議結成した

「文壇の一元化 文学者会生る」(『東京朝日新聞』1940・10・15)

都築久義「日本文学報国会への道―戦時下の文学運動―」(『愛知淑徳大学論集』13,1988・2)によると、「日本文学者会」は当時の「文壇新体制協議会」設置の動きに文芸家協会が同調しなかったために「高見順ら有志のグループ」によって設立された「新体制に対応しての日本の作家の一元的組織」(高見順「日本文学者会の成立」,『文芸春秋』1940・11)を目指した団体であった。結局「日本文学者会」がこれといった活動を見せる前に文芸家協会が動き出し、同会を中心とする「日本文芸中央会」に合流・吸収されていく。

この「日本文学者会」の発起人22人の内に川端と伊藤整が名前を連ねている。1938年当時の伊藤のもとに菊池寛から〈従軍ペン部隊〉参加を呼び掛ける速達が届いたとは考えにくいが、連日報道される〈従軍ペン部隊〉の人選に思うところがあったのは間違いない。

〈従軍ペン部隊〉の一人として陸軍班に割りふられた丹羽文雄に向けた文章を伊藤は発表している。伊藤と丹羽は同じ年で、川端の「新人才華」(『新潮』1930・6)内で「感情細胞の断面」(『文芸レビユー』1930・5)と「秋」(『新正統派』1930・5)が同時評内で取り上げられているという縁があった。

伊藤と丹羽は紀伊國屋書店創業者の田辺茂一を経済的後ろ盾として発行された同人雑誌『文学者』(1939・1~1941・3,全26冊)の同人に参加し、たびたび座談会で同席している。

戦争に行こうとする作家に望みたいことは、(中略)戦争の純粋な重さと言ったようなもの、または民族とは言語とか感情とかが、戦争という危険の中でだけ見せる断面と言ったようなものを掴んでもらいたいことです。(中略)むしろ、容易に感動しない報告者こそ望ましいのではないか、と僕は思っています。そういう点では若い作家の側の君たちの方が、最も荒廃した現代の精神を潜って来ているだけ、有望のように思うのです。これまでの文学者の多くは、出掛ける前から、自分の感動の形を作って出かけたのではないかと思われるぐらいでした。そういうものを見つけ出してくれなければ、戦線まで文学者の出かける意味は、大分失われるような気がします。

伊藤整「文学全体に与えられた信任―丹羽文雄氏に」(『セルパン』1938・10)

あらかじめ「自分の感動の形を作って出かけ」て「容易に感動」してはならない、文学者にしか発見できないような戦争の「断面」をつかみ取り報告してもらいたいと伊藤は注文を付ける。こうした考え方は、1年後に『文学者』誌上で催された座談会での伊藤の発言につながっていく。

伊藤 この頃政治と文学といふことが、うるさい問題になつてゐるね。それからこの間、読売新聞であつた座談会なんかで非常に我々文学者が、暗い生活の面を多く扱つてゐるのを、悪いとしてゐるやうに論じ合つているんだけれど、僕はさういふ態度を取るといふことは、無意味だといふ気がする。(中略)急に文学者が心を改めて、今までやつてゐた仕事を否定して、別な作家精神を抱き始めたといふ風に変つてしまふことは、実際はないと思ふ。それで、何か政治的にいいものを見て、いいといふ、それはそれでいいではないか。殊に戦地に於ては色々の面を見ても政治的に言へないことがある。それは技術的に言へないといふことで、感じないといふことではない。技術的に言へないこを言はないからと言つて、文学者の思想が変つたといふのは間違ひだと思ふ。我々は文学者でもあり、国民でもあるのだから、その各々の立場を信用してもらふより仕方がない。

座談会「最近文学の諸傾向」(『文学者』1939・9)

自由な発言が許容されにくい雰囲気を感じとった伊藤は、「国民」としての「文学者」への「信用」を訴えている。1938年10月の「文学全体に与えられた信任」と比べれば明らかに腰が引けており、ずいぶん苦しい物言いである。

伊藤のこうした変化の背景には、1939年4月25日から6月12日にかけて福田清人、湯浅克衛、近藤春雄、田郷虎雄、田村泰次郎らとともに満洲を訪れた経験があったと思われる。同旅行は拓務省の要請で1939年2月に設立された国策団体「大陸開拓文芸懇話会」の事業の一環であった。この体験を経て伊藤も「当事者」として書く〈資格〉を得たわけなのだが、同時に「当事者」として何をどのように表現し得るのかという問題に苦しんだ様子も見て取れる。

移住した人達に直接感想を聞いてみると、来たことを悪かったと言う人は殆どいない。ただその人たちのなかでも、日本の人たちに伝えて欲しいと言う意見はまちまちだ。満洲を一種の夢想境のように考え、行きさえすればいくらでも金がもうかるように思ってくるものが多い。(中略)だから満洲をあまり夢のようないい処だと宣伝的に書くのは困る。生活の実情を伝えてほしいと言う。(中略)別の青年が、いやそんなことは無い、と傍から言った。(中略)とにかく日本人が出来るだけ多く満洲に来ることが必要なのだから、嘘の宣伝だって何だって構わないから、出来るだけ満洲へ来たくなるようにこっちのことを書いてほしい、(下略)

伊藤整「農業の話」(初出未詳,新世代叢書二十一『満洲の朝』収録,1941・10)

満洲移民開拓団の現状について「満洲移民を非常にいいとか、非常に悪いとか、何か極端な返事を期待している場合が多い」(「農業の話」)といった箇所に「当事者」としての伊藤の意識の持ちようが表れている。事業の正当性を喧伝するような美談をこしらえるのではなく、現地で「見たこと聞いたことを、忠実に書」(『満州の朝』「序文」)くことに注力したと伊藤は振り返る。しかし、「当事者」足り得ないがゆえの別の見方、別の「断面」を『満洲の朝』においてつかみ取ることができたとは言い難い。

ただ、この時「当事者」としての「私」を「文学者」と「国民」の両面から描き出す発想を得たことは、戦中の代表作『得能五郎の生活と意見』(河出書房1941・4)と続編『得能物語』(河出書房1942・12)での新しい「私」像の描き方を導く一因になったと思われる。

伊藤整『満洲の朝』(育生社弘道閣1941・10)

▶︎『得能五郎の生活と意見』と『得能物語』の「私」像

『得能五郎の生活と意見』は、1940年8月から河出書房発行の雑誌『知性』を中心とする諸雑誌に発表された短編をまとめ直した長編小説である。「昭和十五年の春」頃になると、東京市郊外に家族四人で暮らす文学者「得能五郎」の生活にも次第に戦争の影響が出はじめる。ヨーロッパ戦線に関心を寄せる得能の生活は、毎朝布団の中で2時間かけて3種類の新聞を読み比べ、五時には夕刊を読み、一日4回のラジオ・ニュースも欠かさないという大変暢気なものである。時折都心に出ればわざわざ電光ニュースを見物に足を伸ばす。現在の彼の生活は、海の向こうで連日繰り広げられている戦争の〈観戦〉で大忙しである。「その合ひ間」に「国策の線に沿つて」食糧増産のための空閑地耕作に精を出し、作家仲間たちとの座談に心躍らせ、友人桜谷多助の夫婦関係を取り持つといった「生活」を送る文学者の日常が書き綴られている。

得能の作家仲間の一人「桜谷多助」は、愛人の存在が妻に露見し一家離散状態に陥っている。愛人と切れたものの現在も荒んだ生活を送り、子の養育費にも事欠く「のっぴきならない」状態にある。この辺りの事情・生活、鬱屈した内面を赤裸々に綴った桜谷の「手記」を読んだ得能五郎はこう考える。

桜谷の原稿をそのまま真実の全部だと思い込んでいたから、こういう間違いが生れて来たのだ(中略)あれは文章の調子なんだな、と得能は思い当るのであった。ああいう懺悔的な文章には、それ特有の形式がある。何人もの作家たちが幾代かのあいだに作りあげた物の考えかたと、それの書き現わしかたがある。

伊藤整「五 得能と桜谷」『得能物語』(河出書房1942・12)

桜谷の「手記」は「当事者」として破滅の危機に立つ「私」(作家)の告白、伝統的な私小説作家の調子にのっとった「文学者的な姿勢を一層いやらしい形式にし」た物語であると得能には感じられる。こうした文章に「特有の形式」とは、伊藤が否定的に言及した「自分の感動の形を作って」「容易に感動」する「型」に対する意識と重なり合う。専業作家ではない〈素人〉の筆に特有の「型」や、従軍作家に特有の「型」があるように、日本の伝統的な私小説作家に特有の「型」を見出した伊藤は、桜谷をして「それから俺は、いま気づいた怖ろしいことの、蓋を取ってみた。それは『占めた、これは書けるぞ』という一つの声であった。」という発見を語らせる。

俺は、どんな犠牲をはらっても――そうだ妻や子を地獄へ落しても、いい小説を書きたいと思っていた。そして、俺はそう思って尚子との交渉を持つようになったわけではないが、決してそうではなかったが、事実、俺は自分の生活にそうなり易い傾きをいつも与えていた。そして、事実こういうことになった。あの作家たちも本当は、そう思い、生活にそういう傾向を知らず識らずにしろ、与えていたのではなかったろうか。(中略)これだけは、金輪際口に出して言うべきではない。心の奥の一番底の処へ押込めておかねばならない。だが、俺は書くぞ、この事件を書くぞ」

伊藤整「八 葛の葉」(『得能物語』河出書房1942・12)

文学者に「特有の形式」(型)を自分が内面化し、生活上にそうした「傾き」を与えられていた可能性を発見した桜谷だったが、結局「書く」ことなく応召される。桜谷は自らの事件の「当事者」ではなく、戦争の「当事者」としての「型」に沿った生き方に傾いていく。あたかも出征兵士としての「型」を意識する戦場での桜谷を予感させるかのように。出征する桜谷の姿を見つめる得能が、「過去のことは、みな、この桜谷の出征という大きな現実が洗い清めてくれるだろう」と認識する点は意味深長だろう。

一方で事件の「当事者」にも戦争の「当事者」になれない得能五郎は、日露戦争の「旅順包囲戦」、「二〇三高地」での戦闘に参加し「腹部貫通銃創」を受けて「金鵄勲章」を拝受した「亡父五助」の取材を通じて、あらためて戦争の「当事者」への接近を試みる。そんな得能の耳に、「一、帝国海軍は本八日未明ハワイ方面の米国艦隊並に航空兵力に対し決死的大空襲を敢行せり。」という「高い緊張した」ラジオの声が聞こえて来る。「たった今まで読んでいた日露戦争の一場面のような錯覚を与え」たと『得能物語』は結ばれる。

『得能五郎の生活と意見』および『得能物語』において伊藤は、出来事の当事者たる自分をありのままに描くという文学の伝統的な「型」を、当事者としての「私」から距離を取り分析的に描き出すことで可視化してみせた。言うなれば、伊藤はここで当事者であり記録者であると同時に、そうした「私」を客観的に分析する分析者として、複層的な「私」を創出してみせたと言うことができるのではないだろうか。伊藤が時局に対する客観的で厳しい分析ができたかどうかは今は問わぬとしても、こうした試みの積み重ねこそが、国策の名のもとに硬直化していた文学が戦後再建される際に重要な意味を持つと思われる。

太平洋戦争の開戦を告げるこの放送を受けて、「文壇」は「言論報国」によって時局に協力する集団としての性格をますます強めていく。伊藤は「これからの文学はどうなって行くであろうか」と自問し、「私たち文学者は、自分のなかにある民族の可能性を、目が覚めるようなこの緊張感の持続のなかで試さなければならない」(「この感動萎えざらんが為に」『都新聞』1941・12・14~17)と、「日本人」、「大和民族」としての「私たち」の使命・宿命への目覚めを訴えた。川端は「日本人の死生観、日本人の家族思想、日本人の戦友愛」とを下地とする「殉忠の精神」をまざまざと感じさせる戦死者の「遺文集は日本の心の結晶」であると書き記した(「英霊の遺文」「三」『東京新聞』1941・12・11)。

彼らの真意はともかく、当時としては珍しくないこうした発言は、戦後の戦争責任論の渦中で大きく取りざたされることはなかった。敗戦によって崩壊した「文壇」は、戦後「鎌倉文庫」を中心に再建されていくことになる。

伊藤整『得能五郎の生活と意見』(河出書房1941・4)

伊藤整『得能物語』(河出書房1942・12)