第7回「モダニズム」のなかのプロレタリア文学―小林多喜二の死から「幽鬼の街」へ●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第7回「モダニズム」のなかのプロレタリア文学―小林多喜二の死から「幽鬼の街」へ

尾形大

▶︎モダニズム文学=反プロレタリア文学?

「モダニズム」とは、第一次大戦後のヨーロッパで起こった未来派、立体派、表現主義、ダダイズム、シュルレアリスム等の既存の芸術形式の革新を目指した前衛運動であり、大正後期の日本にも流れ込んだものと一般に理解されている。

日本の「モダニズム文学」は、新しい都市風俗を描き出した新興芸術派や、文体・形式上の革新を目指した新感覚派、プルーストやジョイスの影響を受けて意識の流れや無意識的記憶の領域といった意識下の世界に注目した新心理主義、さらには主知主義までひっくるめた枠組みと見なされ、いずれも同時期に隆盛をほこったプロレタリア文学(労働者階級の立場に立ち、社会主義思想に基づいて現実を描きだそうと試みた文学)との対立構造を抱え込んだ「芸術派」の系譜に位置づけられてきた。こうした認識は佐々木基一による「モダニズム文学」の解説でも共有されている。

昭和三年前後から六、七年にかけてのプロレタリア文学運動の全盛期に、これに反旗を翻した新興芸術派の人々の作品が、アパートとかダンサーとかカフェの女給とか、いわゆるモダーンな風俗を描いたことから、こうした傾向がモダニズムと呼ばれた。しかし、より広い意味では、昭和初年代において、二〇世紀の西欧文学を日本において継承しようとした文学にはじまり、戦後のさまざまな反自然主義文学の試みもモダニズム文学と呼ばれる。(中略)プロレタリア文学が既成文学にたいしてイデオロギー的に挑戦したとすれば、横光らはむしろ文学の理念や創作方法や文体の上で伝統の変革を促したと言えよう。

「モダニズム文学」(『日本近代文学大辞典』第四巻,講談社1977)

佐々木の解説の内、「モダニズム文学」を「既成文学」に対する「挑戦」ととらえた後半部分に注目すると少し別の見方ができる。つまり、「モダニズム」を近代的・伝統的な価値観、既成の枠組みに対する「挑戦」としてとらえるとするならば、新感覚派も新興芸術派も新心理主義も、そしてプロレタリア文学もまた「モダニズム文学」と呼び得る属性を備えているのではないだろうか。

かつて関井光男は、「モダニズム」という概念について次のような問題を提起した。

関井 モダニズムという言葉が日本で盛んに使われだしたのは、『詩と詩論』が創刊された一九二八年(昭3)前後ですが、このときは二〇世紀の〈新しい精神〉の意味で使われた。注意したいのは、この時期に〈超近代〉〈ウルトラ・モダン〉という言葉が同時に使われたことです。これは〈新しい精神〉が明治以来の近代批判として出現したからであるとみてよいでしょう。この昭和初頭に使われた「モダニズム」という言葉が文学史の概念として使われるのは、一九五〇(昭25)年、河出書房から刊行された『現代日本小説大系』です。「モダニズム」の巻が「プロレタリア文学」の巻と併置されてはじめて体系化される。この解説を書いているのは伊藤整なんですね。ここでは「モダニズム」という言葉は「プロレタリア文学」と対比される「芸術派」の意味で用いられ、新しい小説技法の問題として語られる。

鼎談 関井光男・日高昭二・曾根博義「日本のモダニズムと伊藤整」(『国文学 解釈と鑑賞』1995 ・11)

同時代状況のなかで「モダニズム」という概念を紐解けば、近代的な伝統の革新を目指す「新しい精神」をその性質とするものだった。反プロレタリア文学という意味合いが強まったのは1950年代以降のことにほかならない。戦後、芸術派陣営とプロレタリア文学陣営の対立構造を前景化する文学史が形成される過程で、「既成文学」を含めた〈伝統〉的な枠組みを批判し変革しようとする「モダニズム」の意味合いが薄められ、代わってプロレタリア文学に対する芸術派としての性格が多分に付与されたという事情が浮かび上がってくる。

▶︎「誰だ? 花園を荒らす者は!」

1928年6月に『新潮』に発表された中村武羅夫の評論「誰だ? 花園を荒らす者は!」を見てみよう。同論は「誰だ? この花園に入って来て、虫食いの汚ならしい花ばかりを残して、その他の美しい花を、汚ない泥靴で、荒らして歩こうとするのは!」という後半のフレーズでよく知られている。「虫食いの汚ならしい花」とは、「マルクス主義に依る社会組織の変革」という「明確な目的意識」を持った文学を指し、反プロレタリア文学としての芸術派陣営(「花園」)の文学者たちの結束を強めたとしばしば〈誤解〉されてきた。

人間は、いろいろな面と、いろいろな要素を持っている。人間の思想や生活は単なる主義を以て統一することの出来ない複雑なものの総合であり、集積である。そして文芸家の職能は、イズムに依って截然と赤と白とに別れてしまうことではなく、簡単に赤に別れることも出来なければ、また簡単に白にも別れることの出来ない人間生活の本然の姿を指摘し、描出することでなければならないと思っている。(中略)芸術は「美」に立脚する。いろいろ複雑な意味を含んだ「美」に立脚する。人間の感情と文化の上に開く花である。赤い花もあれば、黒い花もあり、紫の花もあれば、白い花もあるだろう。よく咲いた花は、皆なそれぞれに美しい。

中村武羅夫「誰だ? 花園を荒らす者は!」(『新潮』1928・6)

中村は「赤い花」(プロレタリア文学)を否定してはいない。同論は芸術にはプロレタリア文学も芸術派もなく、「よく咲いた花」には等しく価値があるという中庸的な見解を示したものにほかならない。プロレタリア文学陣営がマルクス主義的な「目的意識」のみに価値を見出し、「赤い花」以外の文学を、たとえば「ブルジョア文学」として排撃し否定し去ろうとする姿勢を批判しているにすぎない。

▶︎プロレタリア文学への態度

当時芸術派陣営の中心に近い位置にあった川端康成も、新心理主義を模索していた伊藤整にしても、プロレタリア文学に対して露骨に敵意を向ける様子は見られない。たとえば川端は、徳永直『太陽のない街』(『戦旗』1929・6~11)を読んだ感想を次のように記している。

プロレタリア文学の分野には、突如として――全く突如として、新作家と云ふよりは素人の手から傑れた作品が続々と現れるやうだ。そしてそれらの作品が一挙にして、文壇の作家の作品よりも、本質的に高い位置を與へられねばならないやうだ。このやうに文学が生き生きと動き出している証拠は、何物を犠牲にしてもわれわれもまた喜ばねばならない現象である。

川端康成「文芸時評」(『文藝春秋』1929・8)

この時期の川端の批評は、プロレタリア文学派と芸術派(川端はしばしば「マルクス主義文学者以外の人々」という意味で用いた)の作家間の立場・目的の相違に言及するものの、基本的にいずれをも尊重する精神に貫かれている。

一方で伊藤の場合、プロレタリア文学はもう少し深刻な問題として抱え込まれ、佐々木基一の言葉を借りれば「イデオロギー」か「文学の理念や創作方法や文体」のどちらに自分の進む道を定めるかで苦悩した様子がうかがえる。

1928年11月発行の第二次『椎の木』に伊藤の「田園故郷を失ふ」という詩が発表された。第二連から引用する。

意気地のない向ひの総領息子だけが

母親のいとしいばかりに

畑でピカピカ鋤を光らしてゐるのだ。

そして巴旦杏みたいな少女たちは

思ふことも言はぬうちに売られて行つて

何処かの売春窟を出て来る頃は

紙のやうに魂がなくなり

行き倒れて慈恵院で死んでしまふ。

考へて甘い故郷なんて嘘だ。

頼り合ふには誰も彼も疲れ果ててゐる。

私なんか子供みたいな日向の老人を相手に

何時来るかも解らぬ世のことを語つたりしてゐるが

明日にでも売つた家は空けねばならないから

見も知らぬ街で わびしい人の二階を借り

たつた一つの若さを せつせと摺りへらして働くのはいいとしても

それで父が心にかけた弟たちを

暖かくし 飢ゑさせずに行ける見込もつかないのだ。

ああ 何かしらのしかかる灰色の怪物があつて

私たちを田園故郷から追ひ

遂には生きて行けない世の果てまで追ひつめるのだ。

伊藤整「田園故郷を失ふ」(第二次『椎の木』1928・11)

「灰色の怪物」と言い表された産業資本主義の波が都会から地方へと加速度的に押し寄せ人々を追い詰めていく。「見知らぬ街」での救いのない生活に疲れ果てた人々を暖かく迎えてくれる「故郷」はもはや存在しない。過酷な「現実」に浸食された社会のなかで人々は疲れ果て、転落し、「死」へと追いやられる。

比喩的な描写が目立つものの、底流する問題意識はマルクス主義の目的に呼応する部分が少なくない。同詩について伊藤は戦後次のように回想し意味づけている。

私は、この詩法の方向へもう一歩行けば、プロレタリア詩の形になるのを感じた。そしてそうなりそうな叙述を辛くも抒情の衣で包んで引きとめたのを知った。そして私は、こんな題材に引っかかったら、詩を書けなくなると思った。

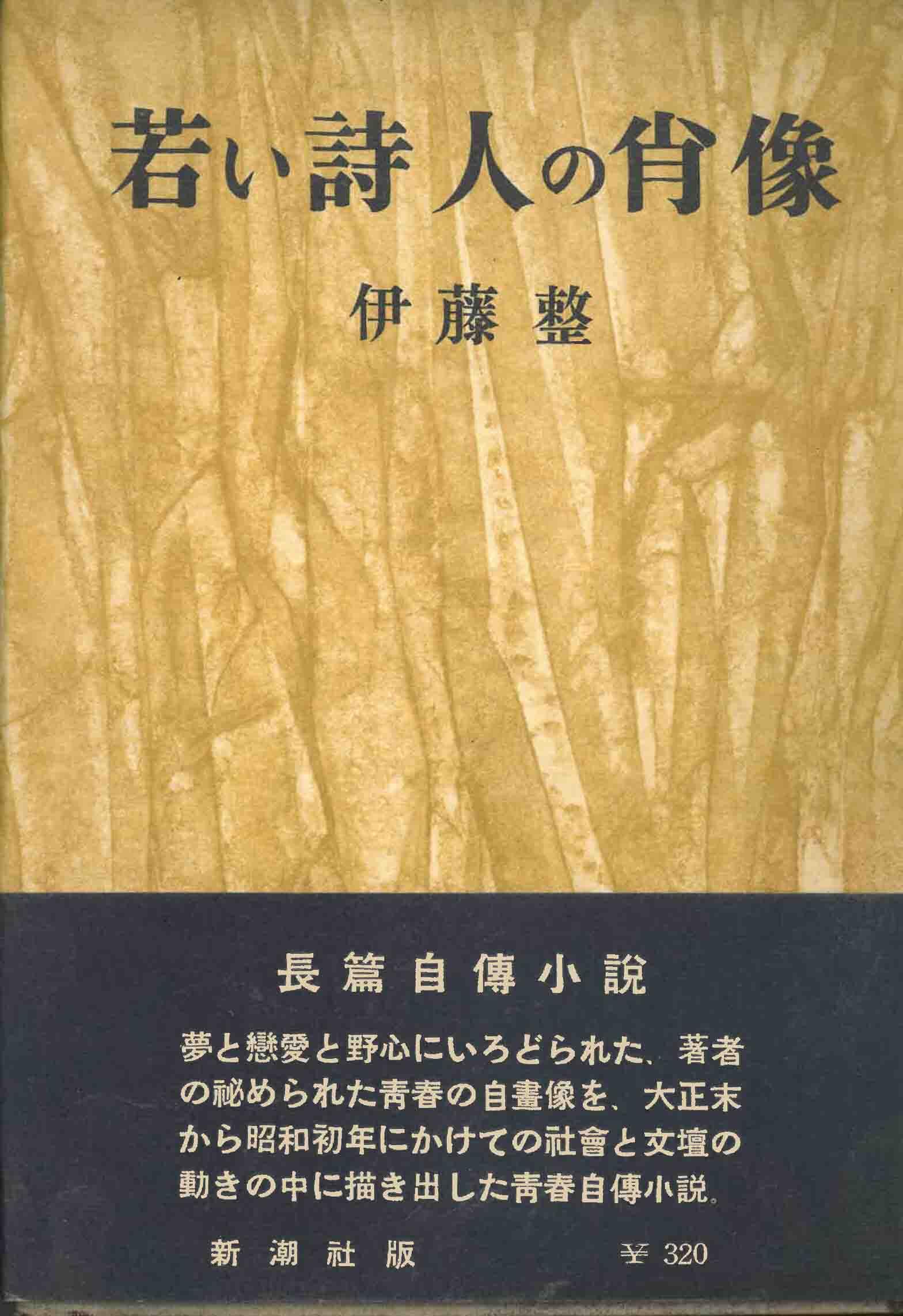

伊藤整「七 詩人たちとの出会い」(『若い詩人の肖像』新潮社1956)

こうした自作言及は、先の関井光男の発言にあった河出書房『現代日本小説大系』での「モダニズム」と「プロレタリア文学」の対立構造を鮮明化させる文学史構築の手つきと重なる。「新しい精神」という「モダニズム」の本来的な性質を分断し、「芸術派」としての意味合いを多分に担わせることで、その反プロレタリア文学的な性質を強調していく。伊藤は自身がその一端を担った文学史的見取り図の構築過程において、かつての自詩の意味づけさえ書き換えていくのである。

実際に1930年前後の伊藤の創作・評論を見てみると、プロレタリア文学への対抗意識はさほど見られず、むしろ意識的に接近している印象さえ受ける。いくつか例を挙げれば、「社会的関心なしには詩を書いて行かれない事も明かである。社会人としての我々を最も強く打つものは、我々を取り巻き、我々に不断のつながりを持っている社会現象である。」(「一九二八年の詩壇」『一橋文芸』1929・1)といった発言や、1930年に発表された「送還」(『文藝レビユー』1930・4)、「皮膚の勝利」(『新科学的文芸』1930・7)、「アカシアの匂に就て」(『文藝レビユー』1930・8)、「機構の絶対性」(『新科学的文芸』1930・11)等の小説群でマルクス主義的な使命と個人の感情の間で揺らぎ、敗北したり、敗北感に苛まれる「私」を繰り返し描き出している。

以上のように、「モダニズム」が反プロレタリア文学としての「芸術派」の意味で認識・共有されていく一因は、関井が指摘するように戦後の文学史構築の過程にあったと考えられるだろう。

伊藤整『若い詩人の肖像』(新潮社1956)

▶︎小林多喜二虐殺事件

当時のプロレタリア文学に対する異常な弾圧を物語る出来事として、小林多喜二虐殺事件がある。

小林多喜二は、一九三三年二月二十日、築地警察で拷問された結果、内出血のために死んだ。/小林多喜二の文学者としての活動が、どんなに当時の人々から高く評価され、愛されていたかということは、殺された小林多喜二の遺骸が杉並にあった住居へ運ばれてからの通夜の晩、集った人たちの種類から見ても分った。彼の作品を熱心によんでいた労働者、学生、文学上の同志たちに交って、思いもかけないような若い婦人たちも少なからず来た。これらの人々がその夜の通夜にきたという事実は全く独特な、日本らしい道を通って私に分ったのであった。/警察は、殺した小林多喜二の猶生きつづける生命の力を畏れて、通夜に来る人々を片端から杉並警察署へ検束した。供えの花をもって行った私も検束された。

宮本百合子「今日の生命」(『文学時標』1946・3)

多喜二は1933年2月20日に赤坂で逮捕され、当日築地警察署内で激しい拷問を受けた末、虐殺された。多喜二の甥にあたる赤ん坊を背負って築地署に駆け付けた母・セキをはじめ、家族・友人に加えて、貴司山治・大宅壮一・江口渙・安田徳太郎・立野信之・壷井栄・本庄陸男・鹿地渉・淀野隆三・窪川稲子・宮本百合子・原泉(当時豊多摩刑務所にいた中野重治の妻)ら30名以上が駆け付けたという。

当局は死の原因を「心臓麻痺」と発表したが、杉並の馬橋の家に移された遺体と対面した人々の眼には激しい拷問を受けた末の死であることは明白だった。当局は遺体の解剖に圧力をかけ、弔問者、通夜・告別式参列者を次々と拘束するなどの妨害を繰り返した。

この事件に関して川端康成は文芸時評のなかで次のように言及している。

このやうな小林多喜二氏の「急死」の真相は、やはりこの「文学新聞」の追悼号の「死の真相を報告する」と題する長文によつてほぼ想像することが出来るけれども、その屍骸の無残なありさまを、ここで写したところで、伏字となるばかりであらう。(中略)小林氏の急死によつて、今更世相の険しさに驚くよりも先きに、私は自らの暗さに堪え難いのである。小林氏の痛ましい死を羨む思ひが、小林氏を弔う私の心から離れない。そのやうな私は小林氏の「急死」について、なにもいふ資格がない。

川端康成「三月文壇の一印象」(『新潮』1933・4)

多くを語り得ない社会状況のなかで川端は、多喜二の「急死」を自身に引き付け哀悼の気持ちを示す。「一番いやらしいことを書いてやれといふやけ気味で」(『新日本文学全集・川端康成集』「あとがき」改造社1940)書き殴ったという「禽獣」(『改造』1933・7)や、死人に語りかける「抒情歌」(『中央公論』1932・2)、芥川龍之介を例に死を意識した眼で世界をとらえ描出することを「あらゆる芸術の極意」であるとした「末期の眼」(『文藝』1933・12)。これらに代表される同時期の「死」のイメージに貫かれた作品群の集中が、多喜二の「死を羨む思ひ」とつながるかもしれない。

▶︎伊藤の〈沈黙〉

多喜二の死の数か月後、伊藤整は短いエッセイを発表した。

学校の坂のすぐ下にパン屋があって、そこから毎朝丈が低いくせに反りかえって私達中学生と反対の方に登校して行く庁立小樽商業学校生徒があった。三四年間も私はきっと朝毎にその商業生に行き合った。(中略)小樽高商に入ると、その男は私の一年上級生で、高商の廊下のリノリウムのうえを威張って歩いていた。それが校友会誌に小説を書く小林多喜二という男だった。

伊藤整「わが郷土の地方色―非日本的なもの」(『新潮』1933・6)

多喜二との出会いに触れたこの一節は、戦後になって自伝的小説『若い詩人の肖像』(新潮社1956)で詳細に語り直され、小樽高等商業学校の1年上級の多喜二に対する嫉妬と羨望が入り混じった伊藤の心境が描かれることになる。

伊藤整『若い詩人の肖像』(多喜二との出会いの場面)

伊藤と多喜二は驚くほど似た青年期を過ごしている。ともに小樽高商出身であること、投書家として文学上の出発を果たしたこと、勤めを持ったこと(卒業後、多喜二は北海道拓殖銀行に、伊藤は小樽市中学校にそれぞれ就職)、勤めを持ちながら東京で文学をしたいと夢見て東京商科大学を受験したこと(多喜二は1925年に受験し不合格、伊藤は1927年に2度目の受験で合格)、受験と同じ時期に多喜二は父を失い、伊藤は父の病が悪化し上京を断念するように家族に懇願されたこと、家の経済的な責任が重くのしかかったこと、多喜二は『クラルテ』(1924・4~1926・3,全5冊)、伊藤は『信天翁』(1928・1~7,全5冊)という自分で物を言うための同人雑誌を故郷の地で創刊したこと。

以上のような共通性は枚挙にいとまがない。にもかかわらず、彼らが親しく交流した様子は見られない。多喜二の死を受けて、伊藤はその文学も思想も、彼を死に追いやった権力に対する批判も、さらに言えば死の事実さえ記すことはなかった。ただ多喜二の記憶だけを書いた。この〈沈黙〉に当時の伊藤の精一杯の思いが込められていたのかもしれない。

翌1934年、伊藤は非合法運動参加の容疑で豊多摩刑務所に収監中だった、やはり小樽高商の同級生鈴木信の面会に訪れ漱石全集を差し入れたという。この経験は「T刑務所」の控室で家族との面会の順番を待つ老婆の姿がスケッチされた掌編小説「老婆」(『レツェンゾ』1935・1)で描かれている。老婆のエピソードは実際の経験だったのかもしれないが、あるいは作中の老婆に多喜二の母を重ね合わせたのかもしれない。以上のような符合を拾い集めてみると、多喜二の死に複雑な思いを抱えていた当時の伊藤の内面が想像される。

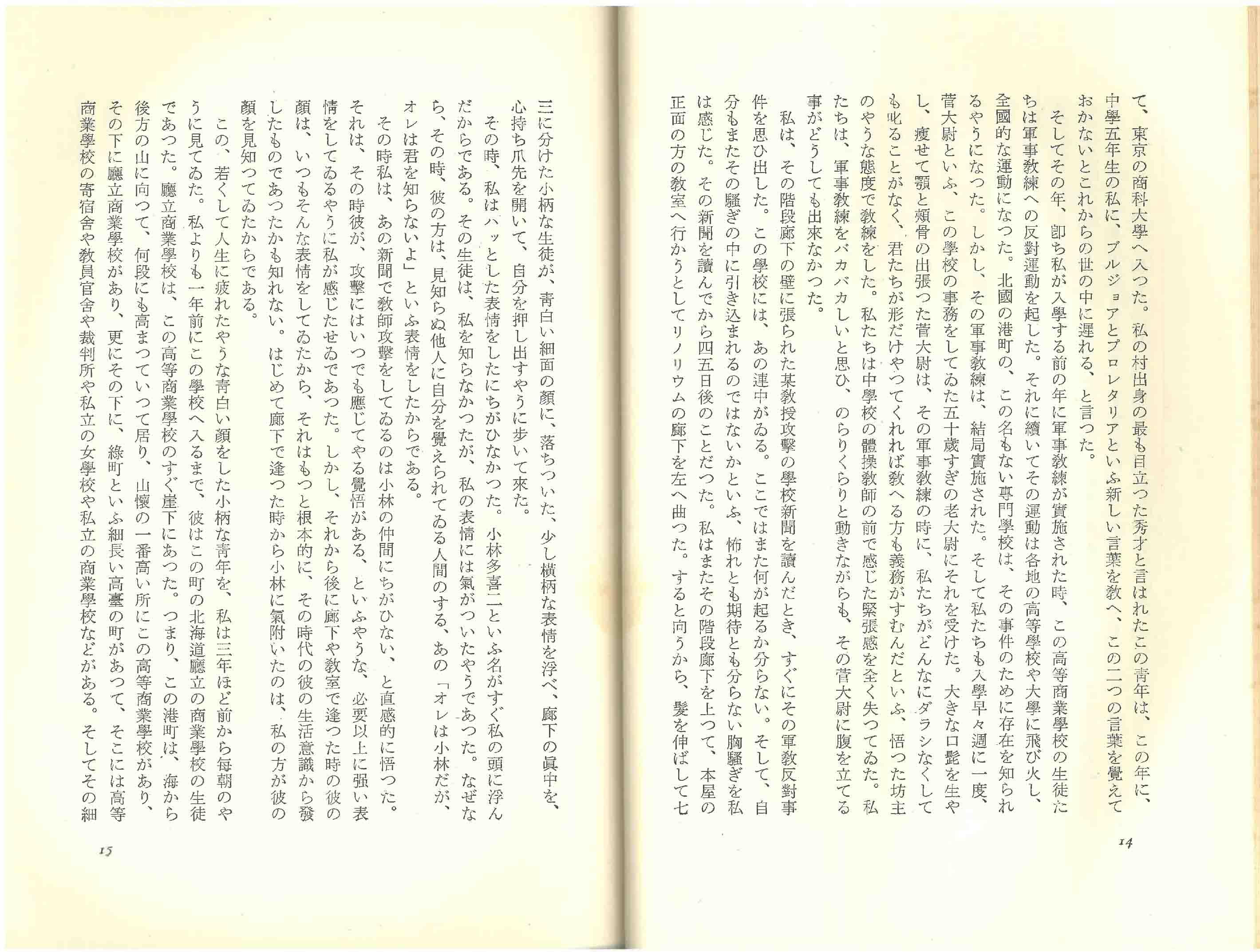

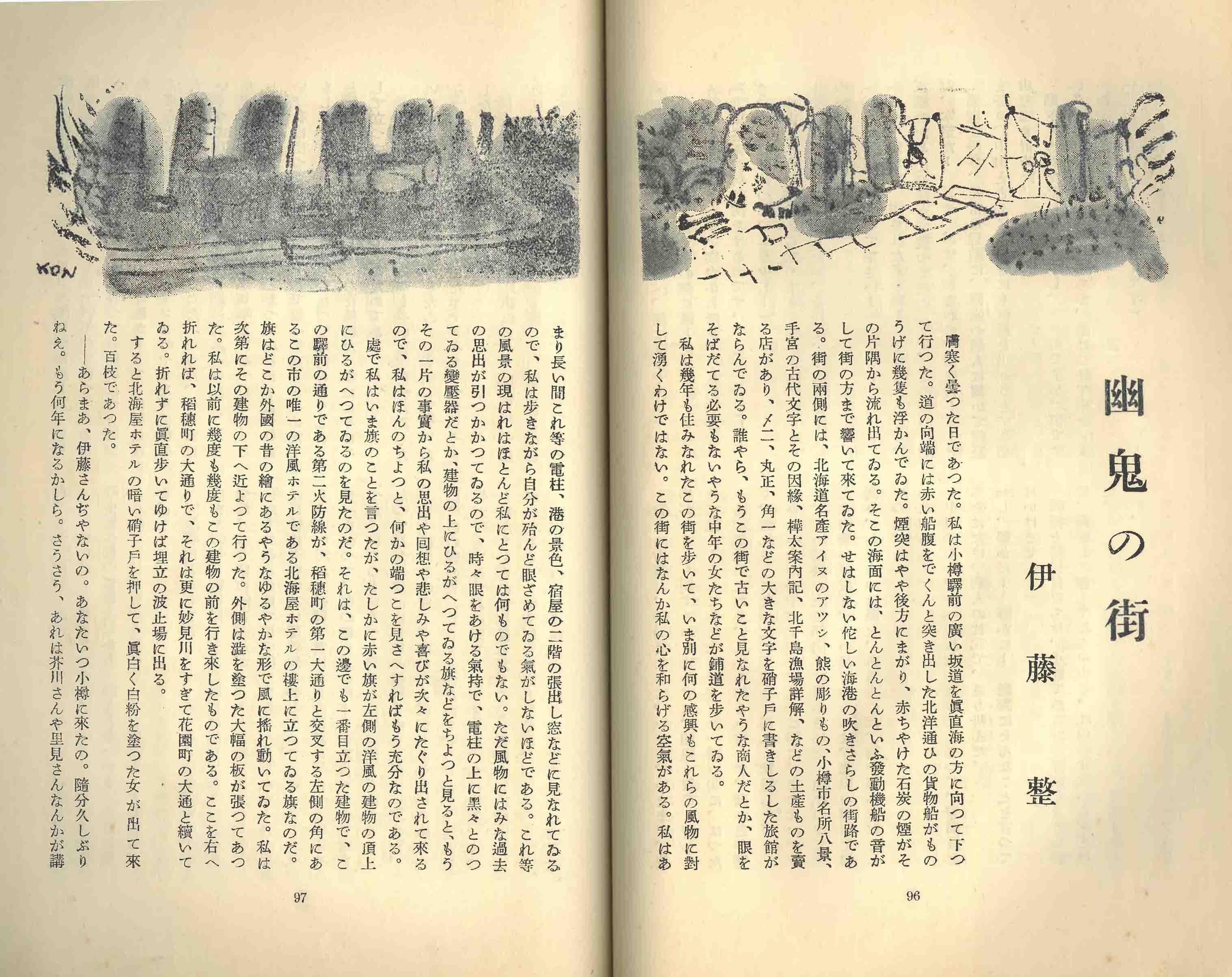

次に伊藤が多喜二に触れるのは、1937年8月号の『文藝』に掲載された「幽鬼の街」でのことになる。「幽鬼の街」は、十年ぶりに小樽の街に帰って来た主人公「伊藤ひとし」が、かつて関わり合った女性や友人・知人らの「幽鬼」に追い立てられる物語である。「幽鬼」という存在は、「私」の故郷の風景・風物に「引つかかつ」た「過去の思出」や「記憶」、「回想や悲しみや喜び」が具象化されたものになっている。

伊藤の「自作案内」(『文藝』1938・7)によると、「幽鬼の街」は「昭和十一年の末から十二年の六月末まで」に、「それ以前に短篇として書いてあった」作品を「書き直すことを考え」たものであったという。つまり、「小樽を舞台にせる長編小説」を書くという構想を立てた「昭和十一年末」以前に、後の「幽鬼の街」の原型にあたる「短編」が執筆されていた。また、「幽鬼の街」が『文藝』に掲載された翌月の『月刊文章』(1937・9)に「創作手帖」と題した「幽鬼の街」に関する創作ノートが発表されている。

「創作手帖」内で最も早い日付のメモには、「去年の夏頃、最初にこの作品の構成を思ひついた時書いたもの」、「この作は三十六年末頃六十枚余に書き上げ、更に長く書き改める決心をした」と記され、「小樽を舞台にせる長編」という見出しのもとに「一、長身の雨合羽を着た××××氏。/××氏の随筆からその口調をさぐり出す。/二、首領的説教(小林多喜二)」と記述されている。前者は芥川龍之介のことと推測される(『歯車』に登場する雨合羽をイメージしたものだろうか)。

『文藝』1937年8月号(表紙)

『文藝』目次(一部)

「幽鬼の街」初出(『文藝』1937・8)

▶︎「幽鬼の街」の多喜二と芥川が語るもの

実際の「幽鬼の街」にも小林多喜二と芥川龍之介の「幽鬼」と「伊藤ひとし」とのやり取りが組み込まれている。「小林多喜二」と「芥川龍之介」に共通する話題として、芸術上の価値基準としての「情緒のシステム」の問題が挙げられる。

「その息はたまらないほど臭くつて、死屍の匂がした」と、すでに死んでいる人物として描かれる「小林多喜二」の幽鬼は、「君を教育してやるのは僕の仕事だと思つてゐた」と親しげに「伊藤ひとし」に語り掛ける。

――あれが歌人にして経済学者なる大熊先生だ。君にはあの人の本当の偉さが解るまい。つまりあの人は芸術と経済学との合致する抽象的なある一点を考へて、自ら自分をそこに置かうとしてゐる。(中略)いいかね、それは君のためにも言つておくのだが、情緒のシステムによつて生きる人間は禍なるかなだ。(中略)君はどうだ。君は情緒のシステムで生きとほせる自信があるのか。言つてみろ。無いだらう。無いだらう」

伊藤整「幽鬼の街」(『文藝』1937・8 ※初出稿。以下同)

マルクスの『資本論』を新たな「システム」とする社会変革を掲げる「多喜二」の「教育」に対して、「伊藤」は「にこにこ笑つて彼の顔を見て」やり過ごそうとする。「多喜二」の問いに正面から答えることのできない「伊藤」の様子からは、「情緒のシステム」(芸術の意義を「美」の表現・追求に置いた文学および文学観)に信頼を持ち得ない実情がうかがい知れる。そうした「伊藤」が行き着いた先が「稲穂男子小学校」で催された「文芸大講演会」での「芥川龍之介」の講演だった。

そこで芸術として何が一番純粋であるかと言へば、音楽なのであります。音楽には、認識としての思想が存在してゐません。在るのは音によつて惹き起される美的情緒のみであります。つまり音楽は、この情緒以外の一切の他の条件を原則として持たないもので、その点において純粋な芸術なのです。さてここから芸術といふものを考へれば、芸術には言葉とか音とか色とかによつて描き出すといふ作用が根本であつて、それのみで存在することが出来るのです。認識的要素、形象とか思想とかいふものは、この美的情緒を描き出す途次において、ある場合には現はれ、ある場合には現れないとふ偶然のものに過ぎないのであります。

伊藤整「幽鬼の街」(『文藝』1937・8)

「情緒のシステム」に依拠した芸術の存在意義を論じる「芥川」は、一見すると「伊藤」に救いをもたらすかのようだ。しかし、「無益なこの聴衆のために無益に自分が喋つてゐるこの風刺的文学論の哀れな死骸を憐れむやうな眼なざしを隠しながら」という一節が挟み込まれているように、「芥川」自身すでに「情緒のシステム」が通用しない現実を自覚している様子が読み取れる。ゆえに「芥川」は「河童の国」への「移住」を表明する。

僕は近いうちに人間界に別れをつげて河童の国へ移住しようと思つてゐます。(中略)あちらへ行つたら僕はぜひとも亡き詩人トツク君の業をついで新しい理想的な文壇を作ります。そこでどういふ倫理が行はれるか諸君は知つてゐますか?「如何に美しく書くか」という原則です。「何を書くか」ではないのですよ。

伊藤整「幽鬼の街」(『文藝』1937・8)

現実の世界において「如何に美しく書くか」という「倫理」では作家として立ち行きようがないし、マルクス主義思想という「システム」もすでに失われていた。「幽鬼の街」では次に到来する「システム」の一端が書き込まれている。

その先頭に立つてゐるのは眼のしよぼりとした小柄な老人で、確かに何処かの写真で見たことのある顔であつたが名前はどうしても思ひ出せなかつた。見るとその老人は手に黒い小旗を持つてゐた。それには白抜きで、 L, academie Japonaise と書いてあつた。そのすぐ後にゐるのはまた顔の長い大男で、これも何かの大家として一度写真で見たことのある顔であつた。(中略)気をつけてみれば、その黒い小旗を持つてゐるのはぽつりぽつりと後の方までとびとびに十人ほどゐるのであつた。中にはそれが投げ棄てられて泥に踏まれてゐるのもあつた。

伊藤整「幽鬼の街」(『文藝』1937・8)

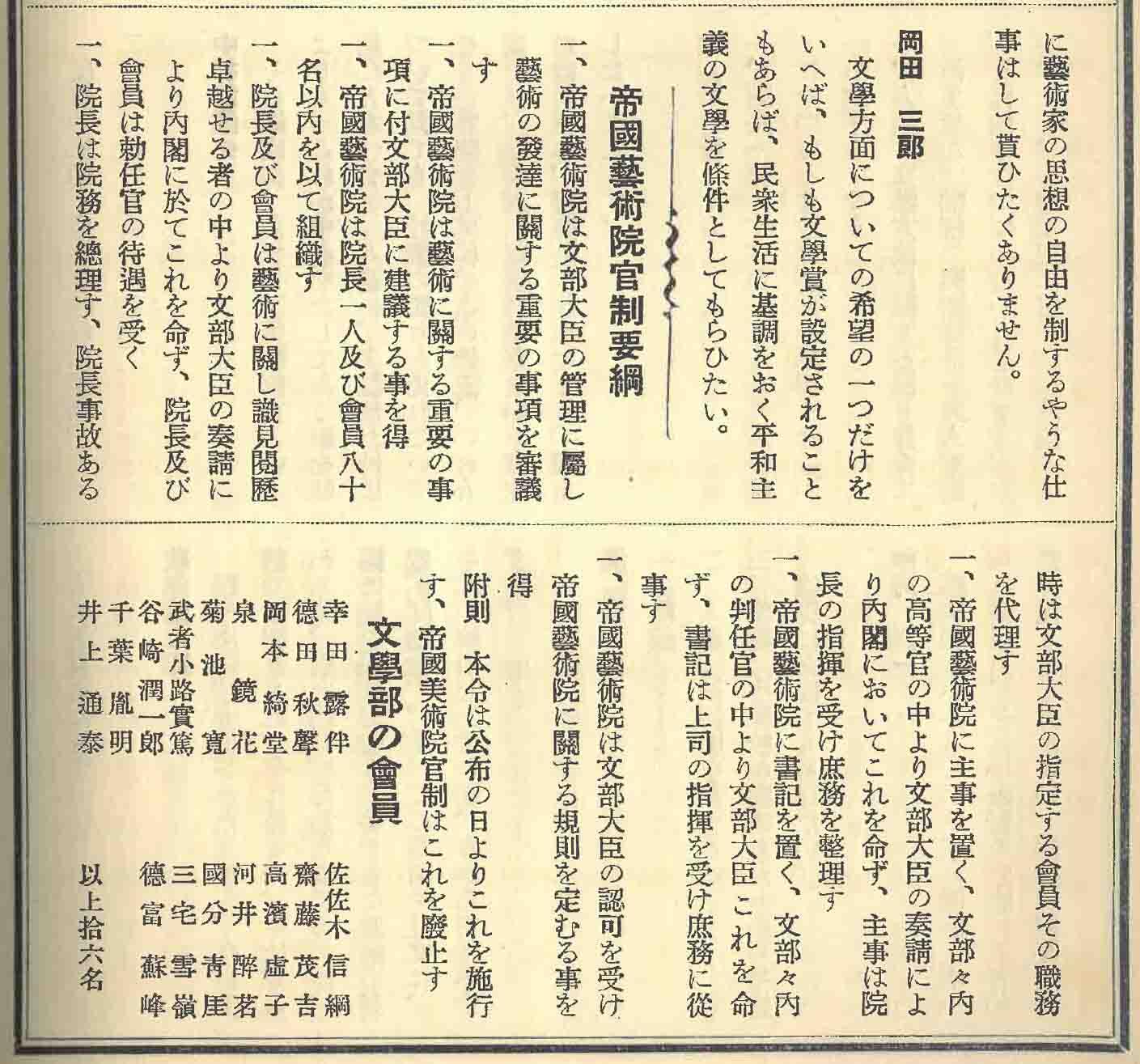

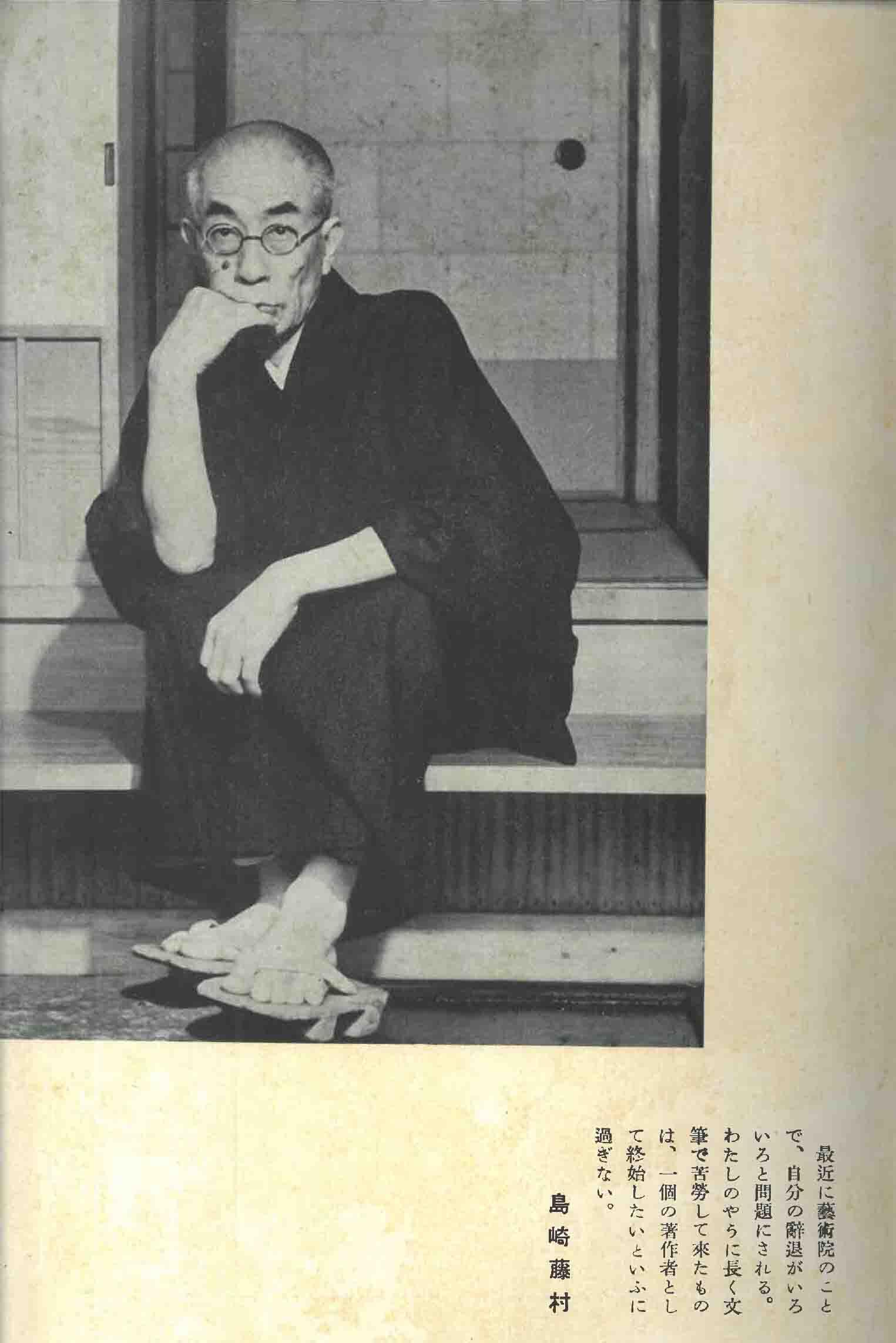

L, academie Japonaiseの旗は、1937年6月に文部大臣の諮問機関として設立された帝国芸術院を指す。同院に関しては「幽鬼の街」と同じ『文藝』誌上でも、中島健蔵「帝国芸術院への無関心」や大宅壮一「芸術院のうらおもて」、「芸術院をどう見る?」(葉書回答)等に加えて、芸術院を辞退した島崎藤村の写真が掲載されている。

同誌内の「五行言」のページでは、「政府のバツクがあるからといつて、直ちに外国のアカデミーを連想するのは、間違ひである。/官僚の絶対的な支配下にあつて、自主的な何物もない組織のもとにあつて、何のアカデミーぞ、何の芸術院ぞ。」といった国家による統制を警戒した発言が眼につく。こうした反応は作家の警戒心を刺激する社会状況の到来をうかがわせる。時代は大きな曲がり角にあった。

作家と経済という問題は重要だ。言うまでもないが、生きていくためには収入の道を探さねばならない。食べていくためには国策を受け入れ、迎合した文学活動に従事する必要性も生じてくる。

伊藤整もまた様々な収入の道を模索した。1930年には夜間学校の時間講師となって歴史・地理・物理といった専門外の教科を担当した。1932年に金星堂編集部に勤務した。1934年には川端康成の後任として大学講師となった。1935年前後には川端に代筆の斡旋を依頼したり、代作を請け負ったりもした。

伊藤と川端の関係は、次第に文学だけにとどまらぬ広がりを有していくことになる。

「帝国芸術院官制要綱」(『文藝』1937・8掲載)

『文藝』扉写真(島崎藤村)