第8回 代講から代作へ●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第8回 代講から代作へ

尾形大

▶︎作家の生活とカネ

1937年7月7日に北京南西に位置する盧溝橋で勃発した衝突は、8月15日には日中両軍の全面的な戦闘に展開し日中戦争へと突入していく。第一次近衛文麿内閣は挙国一致態勢で戦争に臨むべく国家総動員法を成立・公布し、戦争の支持・協力を国民に強要した。

当然文学者も戦争に組み込まれていくことになる。軍需景気を背景とする新しい購買読者層の拡大や、統制の強化にともなって文学の娯楽・修養面の役割が増したことで、1939年前後から文学の〈黄金時代〉が到来する。

日本の近現代文学を経済活動という観点で通史的に研究した山本芳明は、戦時中の伊藤整の印税収入について伊藤の『太平洋戦争日記』全三巻(新潮社1983)の記述を手がかりに次のように算出した。

昭和十七年は九〇六〇円、十八年は七二九二円、十九年は二四二〇円となる。例えば、昭和十六年の東京都知事の年俸は五三五〇円、第一銀行の大卒者の初任給は十六年・十七年が七〇~七五円、十八年が七五円である。印税の他に原稿料収入もあり、日本大学芸術科講師をしていたことを考えれば、伊藤は高額所得者といっていいだろう。

山本芳明『カネと文学 日本近代文学の経済史』(新潮社2013)

東京で詩人として活躍する将来を夢見た北海道の一青年伊藤整は、1928年4月に念願の上京を果たし東京商科大学に入学する。1931年3月末で同大を中退するも、1930年には小川貞子と結婚して東京で新婚生活を開始し、翌1931年7月には第一子を授かっている。『詩と詩論』や『詩・現実』等のクォータリーに執筆するものの原稿料はなく、自身が主宰した同人雑誌『文芸レビユー』も持ち出しだった。1930年前後の伊藤に文学で生計を立てることなどできようがなかった。生活は苦しかった。

1930年には目白商業学校夜間部の時間講師(非常勤講師)として専門外の歴史、地理、物理を教えた。1931年1月創刊のクォータリー『新文学研究』(全6冊)の編集費として金星堂から1冊60~80円を得ることができた。1932年5月には金星堂編集部での勤務をはじめた。雑誌仲間だった徳広巌城(上林暁)は改造社、福田清人は第一書房に勤めながら執筆をつづけていたことを考えれば、金星堂勤務という伊藤の選択は当時としては珍しくはなかった。1933年には次男が生まれ、賑やかな生活はひっ迫していった。

▶︎日大芸術科講師に着任

1934年4月に川端康成の後任として日本大学芸術科講師(非常勤)となった伊藤は、同年10月頃金星堂を退職したようだ。翌1935年5月7日付瀬沼茂樹宛書簡で「僕は金星堂をやめて、日大とペンで生きてゐます。」と記している(日本近代文学館資料叢書[第Ⅱ期]『文学者の手紙4 昭和の文学者たち』博文館新社2007)。「日大」と「ペン」という二つの言葉の背景を紐解いていきたい。

1932年11月17日付川端康成宛書簡のなかで伊藤は次のように記している。

先日外出から帰宅して見ると電報が届いて居りましたので文化学園(ママ)には参れませんでした、/最初のとき、文化学園は火曜日とのお手紙だつたので、日大と重なつてゐて、よく解らず、結局日大は三度参りましたが、文化学院は先週のみでした、/勝手でございますが、この頃小遣がなくて弱つて居りますが、十円程拝借ねがへませばありがたく存じます、最近昼は金星堂に出、夜はホンヤクに集るので、自分の仕事が出来なくて困ります、新潮一月の小説を書きかけて居ります、

川端康成宛伊藤整書簡,1932年11月17日付(『川端康成全集』補巻二)

『川端康成全集』補巻二(新潮社1984)が刊行された際、当時の「文壇」の裏事情を垣間見ることのできる書簡が複数公開され、研究者はおおいに湧いたという。上記の書簡もそのうちのひとつで、当時の伊藤の状況と川端との関係性について多くの示唆を与える貴重な資料である。

たとえば、1932年時点で伊藤が日大と文化学院で川端の代講を受け持っていたことや、金星堂編集部での勤めと第一書房版『ユリシイズ』共訳の仕事に追われている様子、翌年1月の『新潮』に小説(「仮面」)の発表が決まっていたこと、編集や翻訳を「自分の仕事」とは考えていないこと、何よりけっして多くはない額の借金を頼むほど経済的に苦しい状況にあった様子がうかがえる。

代講の件を裏付ける資料として、「川端康成の代講伊藤整」(『読売新聞(朝刊)』1932・12・25)という記事がある。同記事では「文化学院の外に日本大学の文科」の講義を担当する川端が、自身の代講として「新人、伊藤整君あたりに白羽の矢」を立てたとゴシップ風に報じられている。この「代講」の経験を経て、伊藤は1934年に川端の後任として日本大学芸術科講師の職を得、創作論などの授業を担当することになる。

文化学院は1921年に建築家の西村伊作を中心に歌人の与謝野鉄幹、与謝野晶子、画家の石井柏亭らが創設に参加した、芸術や文学による自由な教育方針を特徴とする学校で、1925年には菊池寛が文学部長に就任している。おそらく川端は菊池のルートで招き入れられたものと思われるが、その代講を後輩の伊藤に依頼(斡旋?)していたわけである。同校は2018年3月に閉校した。

▶︎文芸雑誌『新潮』への定期的な掲載

当時の『新潮』について戦後伊藤はこう回想している。

その昭和六年から七年にかけて、私と同人雑誌で一緒だった福田清人や上林暁なども『新潮』に書くようになり、私たちは舟橋、阿部の層に続く新人としてこの雑誌にものを書く機会を与えられたのである。/その頃稿料は評論が一円五〇銭、小説が二円で、枚数は評論が十五枚、小説が二十五枚というのがきまりであった。そして書く機会は年に二度か三度位であったから、夫婦きりの生活でも七十円ぐらいはかかったその当時としては、これだけでは勿論生活できなかった。私はその昭和六年頃、結婚したばかりで、中野西町で十二円の三畳と六畳の家に住んでいて、どうして暮らしていたのか分らないが、多分母からもらった最後の授業料を使い込んだり、女房が国からもらう小遣をあてにしたりして生活していたのだった。

伊藤整「昭和初期の『新潮』」(『新潮』1955・4)

ずいぶん自嘲的な回想だが、実際には時間講師や出版社勤務などの収入の手段に支えられた慎重な生活ぶりだったことは先に述べたとおりである。

1933年に改造社から『文芸』が創刊される以前、『新潮』は当時唯一の文芸雑誌として新人作家の登竜門と見なされていた。伊藤が同誌に年数度の執筆機会を得たきっかけは、短編小説「感情細胞の断面」(『文芸レビユー』1930・5)を川端が文芸時評「新人才華」(『新潮』1930・6)で高く評価し、それが編集の楢崎務の眼に留まったことにはじまる。その後伊藤は楢崎と親しく交流し、1944年には楢崎の依頼で新潮社嘱託文化部企画部長として籍を置いたりもする。

伊藤の『新潮』初掲載は評論「文学について」(1931・3)だった。その後「新心理小説は如何にして可能か」(1931・7)や「小説の心理性について」(1932・2)、「今日の小説と詩」(1932・6)等を発表している。小説では、「憎悪について」(1932・4)、「仮面」(1933・1)、「傷痕」(1934・10)、「馬喰の果」(1935・10)、「葡萄園」(1936・1)とやはり定期的に掲載されている。

『新潮』掲載作品を並べてみると、当時伊藤が作家として順調に歩を進めていたかのように見える。しかし、「ペン」の稼ぎだけでは生活は立ち行かず、経済的に苦境にあった伊藤に手を差し伸べた一人が川端だったわけである。

▶︎「原稿執筆させていただきます」

川端が差し伸べた「手」は、大学の授業の代講を依頼したり少額の借金に応じたりするだけではなかった。1933年6月27日付の川端康成宛伊藤整書簡には「原稿執筆させていただきます」という返答が記されている。この「原稿」の内容について同年8月15日付の書簡の文面から推測することができる。この時川端は千葉県夷隅郡興津町の旅館山岸屋に滞在して仕事をしていた。

講座の原稿は序論といふやうなものを三十六枚書きました、現存する作家が出て来た時を次々と書きながら、明治以来の概観のやうなものです、それを八月五日? に斉藤さんに手渡しいたしました、その折一枚一円の割で金を頂きました、その後暫く書けずにゐましたが、本論に入つて、藤村、鏡花、秋声、白鳥と書きましたので、二十枚ほど別便にてお目にかけます、

川端康成宛伊藤整書簡 1933年8月15日付(『川端康成全集』補巻二)

曾根博義はこの「原稿」について次のように説明している。

この直後に文芸春秋社から出た『新文芸思想講座』の第一巻(昭和八年九月発行)から第四巻(九年一月)まで川端康成の署名で連載された「最近小説の傾向」であり、(中略)伊藤整代筆の「最近小説の傾向」はそっくりそのまま『小説の研究』に収められた。Ⅱの「現代作家の傾向」の大半、深田久弥までの部分がそれに相当する。

曾根博義「川端康成『小説の研究』の代作者」(『伊藤整とモダニズムの時代 文学の内包と外延』花鳥社2021)

川端は自分名義の原稿の代筆を伊藤にまわし、代筆した原稿によって伊藤が出版社から原稿料を得るという、いわば元請けと下請けのような関係で結ばれていた。同書簡からは、そうした関係性が編集者や出版社によって黙認、あるいは支えられていた様子もうかがえる。

代筆・代作というと尾崎紅葉を中心とする硯友社以来の師弟関係、徒弟制度的な作家同士の結びつきが想起されるが、川端と伊藤の間にそうした前時代的な関係性は見られない。有望な後輩作家に一定の信頼を寄せた川端が、自身の多忙を理由に代講や代筆を斡旋し、経済的に困窮していた伊藤がそれに乗ったという「相互扶助」、「近代的な商取引関係」(曾根)にほかならなかったと思われる。

「最近の小説の傾向」は日本の近代文学の推移を作家・作品に沿って概説した文章である。こうした文学史的な論文は日大芸術科講師として講義にも活かされ、伊藤の「小説論」に展開していく。

▶︎作家志望者に向けた『小説論』

1920年代の西洋文学の動向について、「小説の芸術性といふ意味が、小説の詩への接近を意味するに従つて、小説論の領域でも多くの考察や批評や論争が行はれるやうになつた」と述べた春山行夫は、この時期を「小説論の時代」と呼んだ(『現代世界文学概観』新潮社1941)。その影響が日本に流れ込んだ1930年前後、プルーストやジョイスといった尖端的な文学の受容・研究をとおして新しい小説論が模索されるようになる。

伊藤の場合、その最初は作家志望者向けの『小説論』(『日本大学芸術科講座』文芸編1935・4)だった。同書は日大芸術科での講義内容をまとめ直したものと考えられる。その「第一講 小説とは何か」に次のような一節がある。

小説というものの中には議論があってもかまわないし、詩や戯曲の形が採用された部分もあるし、事実談も、夢も、お伽噺も、なんでも入る可能性がある。スコット・ジェイムズという文学批評家は、小説には何等の限定が与えられていない、と言っている。(中略)この小説の材料が人間そのものであるということ、またそれ故に芸術と言うにはあまりに汚いところを持っているのが、小説の他の芸術に見られぬ特質である。

伊藤整『小説論』(『日本大学芸術科講座』文芸編1935・4)

「小説」というジャンルを規定する枠組みを可視化し取り払うような、ある意味で総合小説的な眼差しさえうかがわせる主張と言えるだろう。ジョイスの影響を受けていた伊藤にとってジェイムズの小説観は受け入れやすかっただろうし、「純文学」の「限定」的な枠組みと対峙していた当時の伊藤に重要な示唆を与えたものと考えられる。

ジェイムズの小説観は、『小説論』以降の伊藤の小説論のなかで繰り返し引用されることになる。「小説作法 第二話」(評論集『私の小説研究』厚生閣1939)で、「小説とは何だろう。スコット・ジェイムズという英国人の書いた「文学論」という書に「小説」という項があってこの種の問題を扱っている」と紹介され、『小説の方法』(河出書房1948)の「二 理論と実作との距離」でも、「昭和十四年頃、その頃私はイギリスの文学批評家スコット・ジェイムズの"The Making of Literature"によって、近代イギリス文学における小説芸術・非芸術論議の一班を紹介した」と述べられている。

伊藤整『小説論』

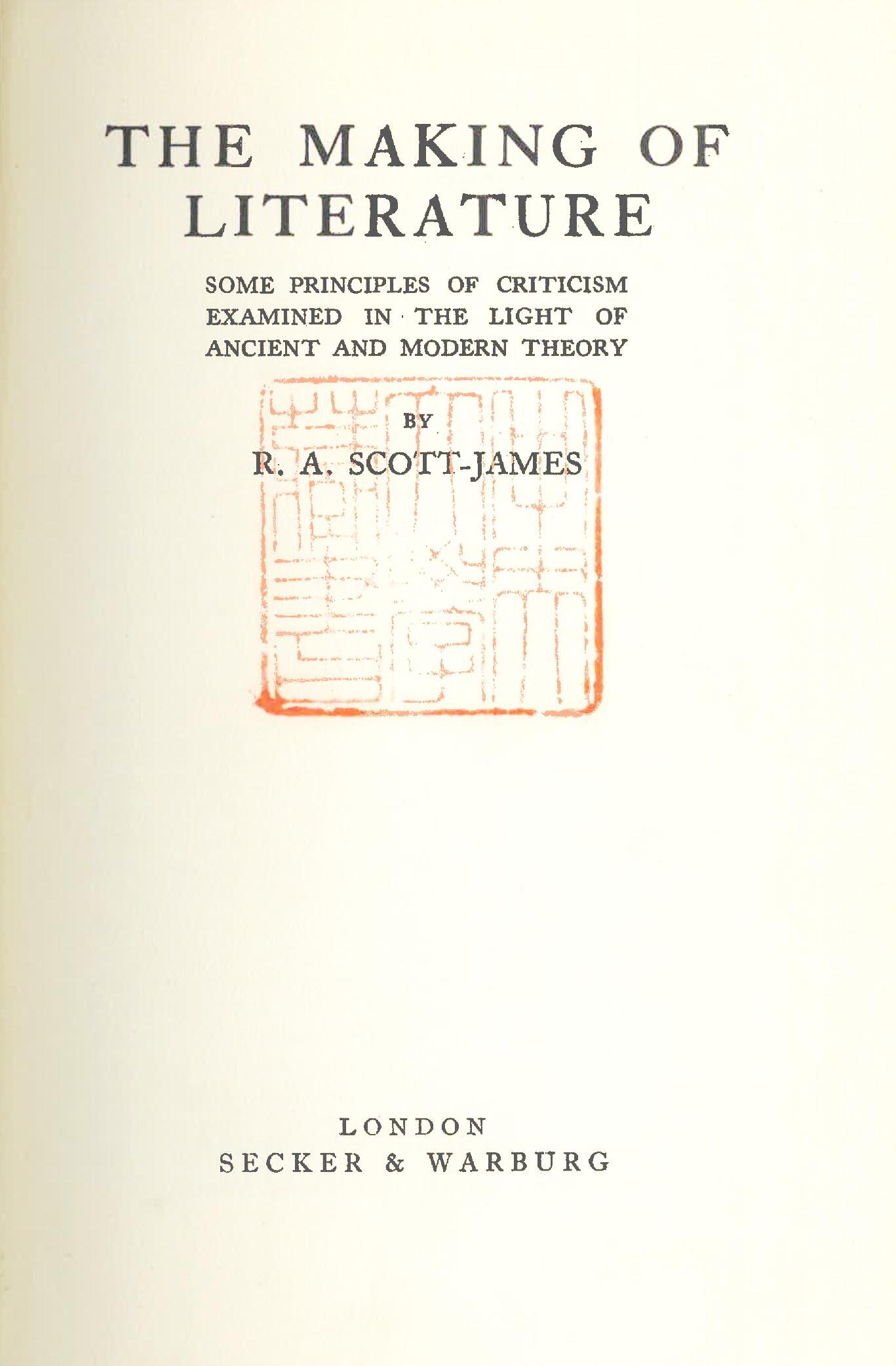

▶︎ジェイムズのThe Making of Literature

Dictionary of National Biography, 1951-1960, Edited by E. T. Williams and Helen M. Palmer :Oxford University Pressによるとスコット・ジェイムズは次のような経歴の人物であるという。

本名Rolfe Arnold Scott-James、1878年イギリス生。Daily News, London Mercury等の編集者・編集長を務めた文芸批評家。彼が編集長を務めたLondon Mercuryについて同解説内では「同誌がCriterionやScrutinyほどの批評的影響力を持ち得なかったとしても、戦間期における新しさと権威(信頼)をあわせ持つ重要な役割を果たした」(筆者訳)と記されている。

1928年刊行のThe Making of Literatureについても、「もし本書のアプローチが戦間期に刊行された既存の批評書に比べてもう少し学術的であったなら、本書は、著者の幅広い古典的学識、その探求心、そして文学の創造的過程の基礎となる一貫性への認識を確実に証明するものである」(筆者訳)と高く評価されている。同書は全396頁、29章構成というボリュームだった。おそらく伊藤は1930年に出た廉価版を入手し、そのチャプター28、The Novel(360~373頁)を参照して『小説論』を執筆している。

概略を記せば、前半では小説における記録性と芸術性の問題、芸術としての小説の位置付けが論じられている。歴史や哲学のような事実や真理の記録を目的とした領域やプロパガンダを目的とした〈非芸術的小説〉と、芸術家の筆を通して描き出された「人生の真の姿」、そこから読者が喜びを得る〈芸術的小説〉の区分を考察しつつ、複数の著名な作家の言葉を引用して小説の意義が検討されている。後半は、〈芸術的小説〉を作る上での形式や作家の心構え等に議論が移っていく。

The Making of Literature(1958年版)

Chaper Twenty-eight, The Novel

同書は当時国内では評判にならなかった。「14 Scott-James の《The Making of Literature》は評判程のものでない。Elementaryのtext-bookにすぎない。Westが賞めているが、護(ママ)者をみくびっているようなものであった」(『詩と詩論』別冊『二十世紀英国文学評論』1930・11)という西脇順三郎の同時代評がある程度である。にもかかわらず、伊藤の『小説論』と同じ時期にThe Making of Literature に言及したのが、川端の小説論『小説の研究』(第一書房1936)だった。

スコット・ジェイムズといふイギリス人の評論家によれば、小説と歴史的な記録とは甚だ似た処があつて、時にはその性質が重なり合つてゐることもある。単なる歴史的な記録であつても、その筆者が書かうとする事実をある方法で排列し、それに自分一個の秩序を与へればそれは単なる記録ではなく、それだけで芸術性が生ずるといふことができる。

川端康成『小説の研究』(第一書房1936)

川端康成『小説の研究』

▶︎書簡に残された代作の内情

川端の『小説の研究』は伊藤の代作である。曾根博義は「結論からいえば、初版のⅠ、Ⅱは伊藤整の執筆、Ⅲは伊藤整が既発表の川端康成の評論のなかから適当なものを抜粋、編集したもの」と断定している。これが伊藤が1939年刊行の自身の小説論を『私の小説研究』(厚生閣)と題した所以なのかもしれない。

代筆箇所について具体的に指摘すれば、初版本(全311頁)のうち、「例言」(1~2頁)と巻頭論文にあたる「Ⅰ」の「小説とは何か」(21~35頁)、「Ⅱ」の「現代作家の傾向」(79~176頁)が伊藤の代筆(この大部分は代筆「最近の小説の傾向」)、「Ⅲ」の「作家と作品」「小説一家言」(179~268頁)は過去の川端の文章を伊藤が抜粋・編集し直したもの、「文章論」(269~311頁)は既発表の川端の文章を再掲したものとなっている。なお、残りの箇所(36~76頁)についても、当時の伊藤の持説の焼き直しであり代筆箇所と考えた方が自然だろう。

川端康成宛伊藤整書簡には『小説の研究』に関する代作の内情も記されている。1936年8月9日付書簡では印税の話や校正、伊藤が執筆した「例言」を元にした川端の「序文」の依頼、同書のタイトルが編集者春山行夫の提案だった事実が記されている。同年8月16日付書簡では検印の件に加えて、春山が川端に校正等を見せなかったことに対して川端が「不愉快」を覚えているのではないかと心配している。

1938年5月20日付書簡では、同書の増刷と印税の報告と相談がなされている。1940年10月4日付書簡では、再度の増刷と版権の返却の申し出がなされ、同時に続編にあたる『小説の構成』(三笠書房1941)を依頼された伊藤(下請け)が多忙のため瀬沼茂樹(孫請け)に執筆を依頼した旨が報告されている。

川端宛の伊藤書簡を追いかけていくと、『小説の研究』の内容に関して川端がほぼノータッチであったという特殊な事情が浮かび上がってくる。同書の代作問題について紅野謙介は、「この代作が出版社に隠れた行為ではなく、出版社・編集者も参加しての共同作業だった」点に注目し、署名者と代作者の問題にとどまらぬ「文壇」的な共同性を指摘している(「「代作」と文学の共同性」,『川端康成スタディーズ 21世紀に読み継ぐために』笠間書院2016)。

伊藤整『私の小説研究』

▶︎The Making of Literatureの露骨な引き写し

伊藤は『小説論』や『小説の研究』において、ジェイムズの文学論をどのように参照、利用したのだろうか。実はこの時期、伊藤には「小説論」というタイトルの文章が二つある。両者は発表時期が近いためにしばしば混同されてきたようだ。

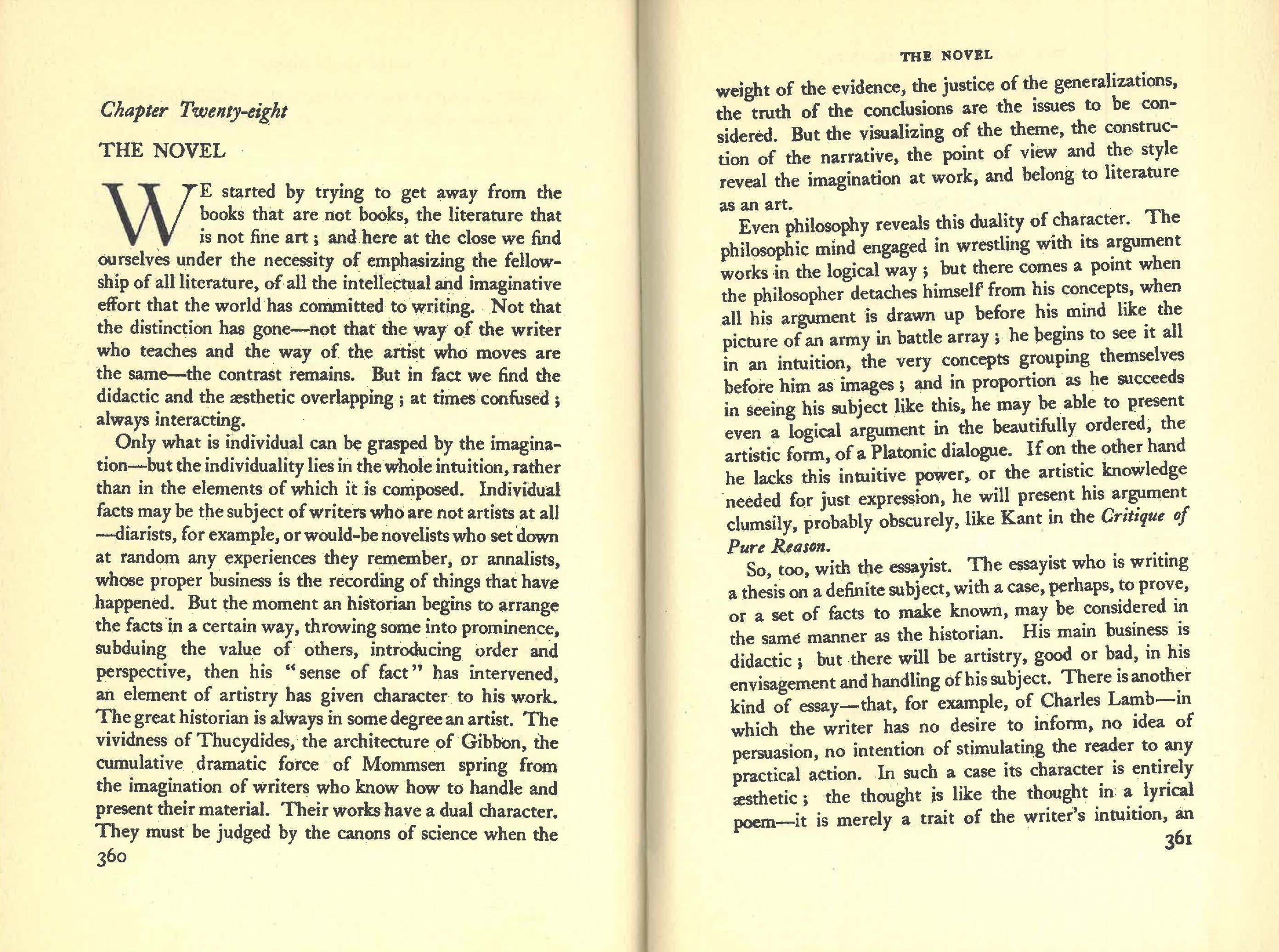

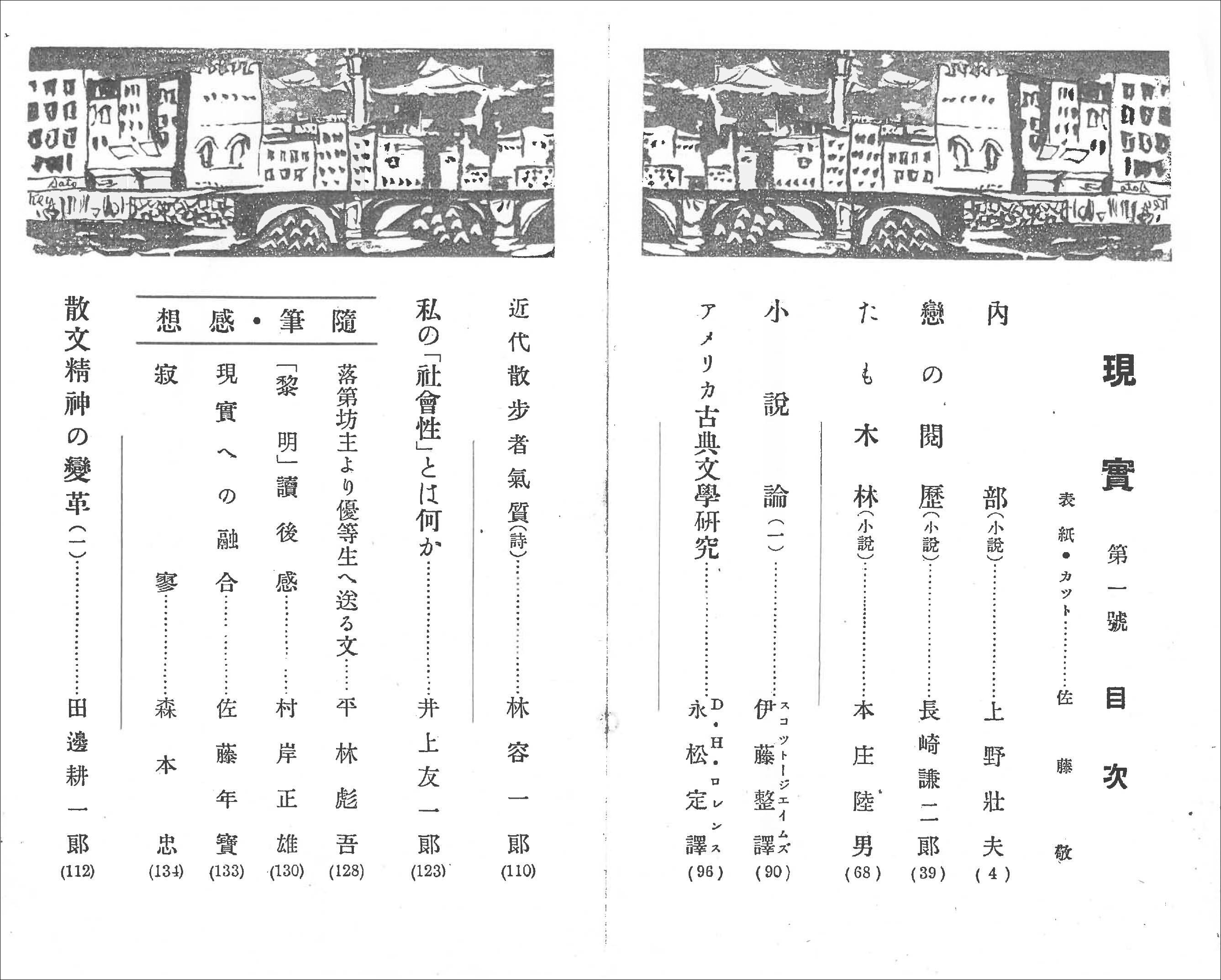

ひとつは先の日大芸術科の文学講座、そしてもうひとつが同人雑誌第二次『現実』創刊号と第二号(1936・1、3)に二回に分けて発表されたスコット・ジェイムズのThe Making of Literature、チャプター28、THE NOVELの翻訳の「小説論(一)」と「小説論(承前)」である。

同翻訳はこれまでも研究者の眼に触れてはいたのだが、その意義は看過されてきた。実はこの翻訳こそ伊藤の一連の小説論および川端名義の『小説の研究』が依拠した参照元にほかならない。原著を確認してみると伊藤の翻訳は概ね原文に忠実であることが分かる。翻訳「小説論」の存在を間に置くことで、伊藤の代作である川端の『小説の研究』についてどのような景色が見えてくるだろうか。

川端康成『小説の研究』では、巻頭論文にあたる「Ⅰ」の「小説とは何か」内の「文芸と記録」および「小説の位置」の冒頭で、それぞれスコット・ジェイムズの名前が挙げられている。しかし、当該箇所のどこまでがジェイムズの小説論からの引用で、どこからが『小説の研究』の著者の見解なのかが判然としない書き方がなされている。

この問題は翻訳「小説論」を横に置くことで明らかになる。翻訳「小説論」2編と『小説の研究』冒頭部(21~35頁)を比較すると、『小説の研究』の冒頭がThe Making of LiteratureのTHE NOVELのほぼ完全な引き写しであることが判明する。

歴史や随筆を取り上げながら小説における記録性と芸術性の問題を論じた『小説の研究』冒頭「文芸と記録」は、翻訳「小説論」の書き出し部分を一部省略してまとめ直したものになっている。これにつづく箇所はさらに露骨だ。

ラボツク氏は此処から説き起してトルストイの「戦争と平和」についてのあざやかな分析を試みてゐる。彼はトルストイが驚くべき程大きな時代と場所の拡がりに渉つてゐながらも、人物の一人々々についての生き生きした細かな扱ひをしてゐる、その巨大な才能について考察してゐる。ラボツクは、トルストイが描き得るものでれば何物でも描き出すことができたといふ点に彼の力の浪費を見てゐるのである。トルストイの unstrukturalな放漫な形式に反対してゐるのである。(中略)そこで、トルストイは、どうも、一時に二つの小説を書いてゐたらしいといふことが解つて来る。

伊藤整訳「小説論(承前)」

ラボックはかういふ点から説き起して、小説が成功してゐるか否かの解説をトルストイの大作『戦争と平和』について述べてゐる。トルストイは、驚くべき時と場所との拡がりの中に、あらゆる人間を描き出してゐながら、その一人一人については、実にあざやかな表現を為し遂げてゐる。トルストイは、まるで、描き得るものでさへあれば何ものをでも描破してゐると言つていいほどである。だがその点に彼の作家としての浪費が始まつてゐるのである。(中略)どうやらトルストイは、この小説の中で、二つの小説を同時に書こうと企て、そのために作品の構造がゆがみ(下略)

川端康成『小説の研究』内「小説の形式」

多少文言を変えたり説明の順序を入れ替えたりしているものの、両者がほぼ同一であることは一目瞭然だろう。ほかにも『小説の研究』では、イー・エム・フォースター(「小説の位置」)、ヘンリー・フィールディング(「小説の限界」)、ヴァージニア・ウルフとマシュウ・アーノルド(「小説非芸術論」)、パーシー・ラボック(「小説芸術論」)といった著名な文学者の言葉が次々と引用されるのだが、いずれも翻訳「小説論」からの引き写しであり、論旨もほぼそのままなぞられている。

つまり、伊藤整の代作の川端康成『小説の研究』巻頭の「小説とは何か」は、半年前に伊藤が第二次『現実』に発表したジェイムズの小説論の翻訳に小見出しをつけ、平易に書き直したものなのである。同人雑誌『現実』はけっしてメジャーではなかったが、実力のある文学者が多く集う場だった。その創刊号と第二号に、ほんの半年前に自らの署名で発表した翻訳をほぼそのまま流用した事実はあまりに露骨であり、代作行為の露見に対する伊藤の意識の薄さ、危機感の欠落を物語る。おそらくこの事実に気付いた関係者は少なくなかったと思われるが、管見の限り当時反応はない。つまり、翻訳「小説論」を媒介にすることで『小説の研究』の代作行為に関する伊藤の意識はもとより、代作に対する当時の「文壇」の眼差しの一端まで浮かび上がってくる。

代作の件に関して伊藤が川端にかなり気を配っていた様子は先述の書簡類からもうかがえる。付け加えれば、伊藤は後年『小説の方法』(1948)において、自分がジェイムズの小説論を紹介した最初を『私の小説研究』(1939)収録の連作の小説論「小説作法」だったと述べ、翻訳「小説論」の存在を黙殺する態度をとっている。こうした態度は、作家として名が売れるにつれて代作行為に対する伊藤自身の意識に変化が生じた結果なのかもしれない。

第二次『現実』創刊号目次

▶︎代作問題の複雑な様相

『小説の研究』の成立に関する推測をもう少し記しておきたい。第一書房発行の雑誌『セルパン』に伊藤が監修した川端の過去の文章のモンタージュ「小説一家言」が掲載されている。このことは同社編集者で『椎の木』時代からの友人だった春山行夫がこの代作に関与していた事実を強く示唆する。

『小説の研究』の企画から刊行までの経緯を推測してみると、企画の発端が1933年以降の伊藤による川端の代筆経験と、1934年に伊藤が川端から引き継いだ日大芸術科での創作論の講義にあったことはほぼ間違いないだろう。1935年に同大から薄い冊子で刊行された文学講座の一冊『小説論』に眼をつけた春山が、川端と伊藤を仲介したのではないかと思われる。1936年8月16日付書簡で春山が川端に校正を見せなかったことに伊藤は「不愉快」と書き記しているわけだが、この春山のミス(?)もあって『小説の研究』の制作・編集に川端がほぼノータッチという特殊な状況が作り出された。

1933年公開の映画『伊豆の踊子』の大ヒットや1935年の『雪国』の執筆開始など、当時高い商品価値を持ちはじめていた川端を署名者とする約束(契約)を交わしたうえで、実質的には伊藤と春山の共同作業の形で『小説の研究』が制作されたと考えられる。その意味で伊藤と川端の関係性は、いわゆるギルド的な徒弟関係を土台とする斡旋行為、代作システムとは質を異にしているのである。

このことは同企画が川端と伊藤だけの問題に収まるものではなく、出版社・編集者と代作者による共同作業という一面を持つものであったこと、同時に小説ではなかったがゆえの脇の甘さを許容する空気が「文壇」内で共有されていたことを物語るのではないだろうか。

付記すれば、『小説の研究』の2年前、伊藤と第一書房は『ユリシイズ』下巻刊行(1934・5)の際に原著者のジョイス側から著作権問題で訴えられてずいぶん痛い目を見ている。その結果、第一書房と翻訳者たちは約4年を費やした同書の収益の大半をジョイス側に支払うことになる。その経験から得たであろう〈反省〉を一切感じさせることなく、そもそも第二次『現実』に無断で翻訳を発表したジェイムズの論文を、さらに代作『小説の研究』内で無断流用したのである。

このように考えてみると『小説の研究』をめぐる代作問題はいっそう複雑な様相を呈してくる。『小説の研究』は署名者の川端康成はもちろん、代作者伊藤整のオリジナルでもない。だとしたら『小説の研究』はいったい誰のものなのだろうか。

しかし、まもなくこうした問いをかき消す戦争の時代が到来し、敗戦によって「文壇」は一度壊滅することになる。