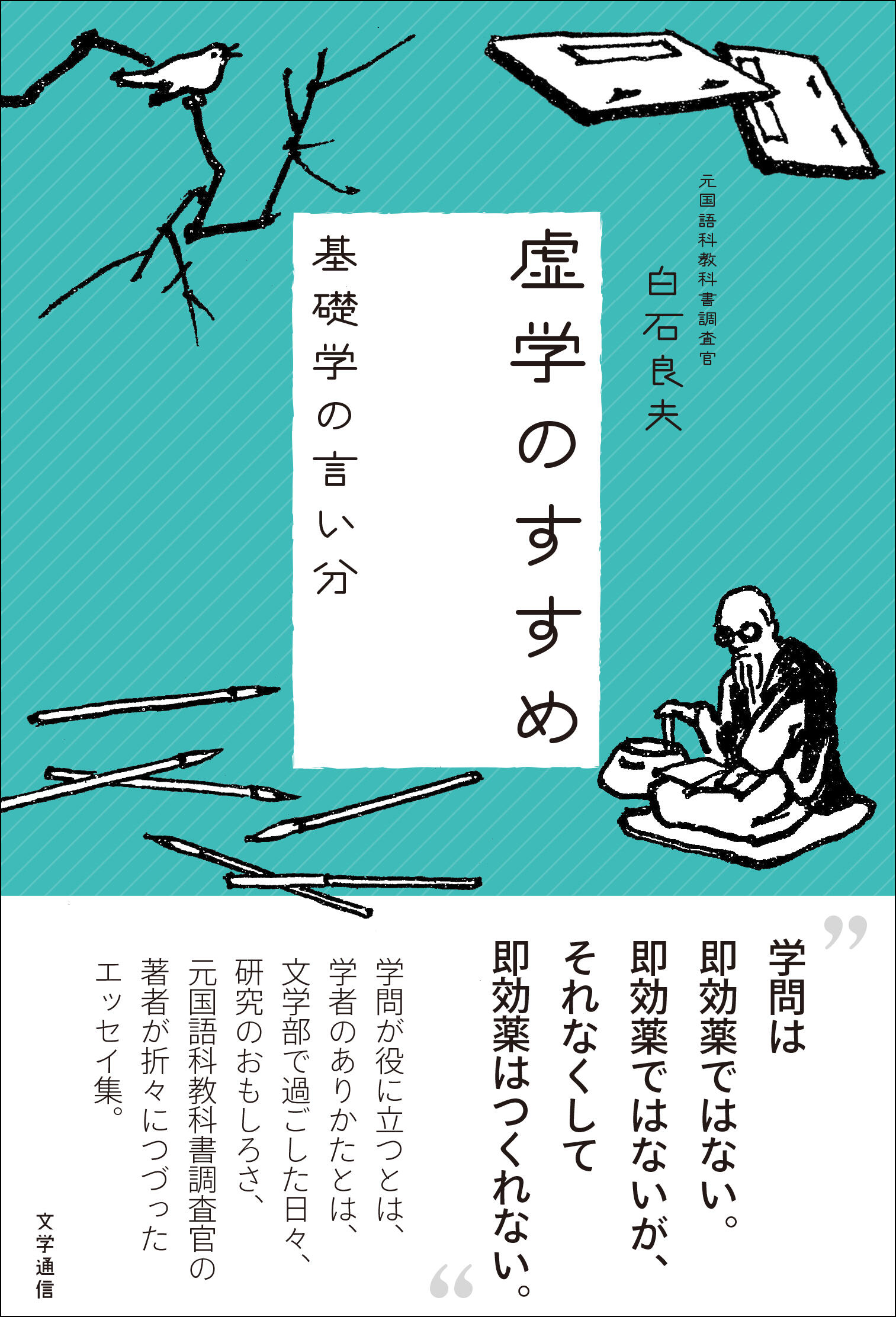

白石良夫「非の打ち所のない先行研究の功罪」●『虚学のすすめ 基礎学の言い分』(文学通信)より期間限定公開

白石良夫『虚学のすすめ 基礎学の言い分』(文学通信)より、「非の打ち所のない先行研究の功罪」を公開いたします。ぜひお読み頂ければと思います。

●本書の詳細はこちら

白石良夫『虚学のすすめ 基礎学の言い分』(文学通信)

ISBN978-4-909658-49-4 C0095

四六判・並製・カバー装・208頁

定価:本体1,900円(税別)

------

非の打ち所のない先行研究の功罪

白石良夫

★厳密な分類の索引は必要か

自著の書名索引を作っていて、

「はて、この「書名」って何だろう」

と考えることがしばしばある。

書物につけられた名前のことだろうから、厳密にいえば、国文関連の論文で使われる「源氏物語」や「好色一代男」や「我輩は猫である」などの大半は、書名ではない。あれは作品名だ。短篇集の表紙にあるのは書名といえるが、目次にあるタイトルは書名じゃない。「四谷怪談」を書名とするなら、それは台本のことしか指さないだろう。舞台で演じられた「四谷怪談」は書名じゃない。謡の曲名は書名だろうか。

こういう原理主義への冷静で常識的な対応は、─

屁理屈をこねるな。それらをひっくるめて「書名」(または「作品名」)と呼ぶのだ、そういう約束事が暗黙裏にあることぐらい、専門家なら理解しろ。専門外には、書名だろうが作品名だろうが、どうでもいいこと(混在混同しても害を感じないという意味)。索引で肝腎なのは利便性実用性機能性で、原理原則にこだわって、ことの大事を犠牲にするのは愚の骨頂、本末転倒。似た概念、まぎらわしい概念はひとくくりにしたほうがわかりやすく、効率的なのである。

むかし『学海日録』(岩波書店、一九九〇〜九三年)の索引を作るとき、索引委員会では当初、分類索引のことしかみんなの頭になかった。人名(実在・架空に分けて)・書名(作品名)・歌舞伎外題・地名・藩名・官庁名・建築名・職名・事件名等々、考えられる限りの分類目を出しているうち、日清戦争で出動した戦艦の名前はどこに入れるか? などという課題をもちだしたものがいて、これは作るほうも大変だが、使うほうはもっと大変だということになって、その場で分類索引をやめた。

国語辞典や百科事典が、アからンまで分類されていない、このことのありがたさに、われわれはもっと自覚的であるべきだろう。

★学際の境界は厳密であるべし

大学の文学部のシラバスで、日本書誌学と銘打った講義や演習を閲読していて、

「これは書誌学の授業ではない」

と思うことがしばしばある。変体仮名などの崩し字の解読に終始している授業についてである。

書誌学は書物という「モノ」を対象とする学問である(すくなくとも日本では)。であるならば、右のような授業は、文字を読む練習であって、文学部においては、書物の学ではなく、文献学のための基礎訓練に属するものであろう。学ぶことの性格や意義や内容が異なる。

そもそも文字(草書だろうと楷書だろうと活字だろうと)を読む能力は、国語国文にとって、書誌学よりも必須の科目である。むろん、書物の学にも役立つ。だが、書物そのものの学問ではない。これは拙稿「シーラカンスの年齢」(『注釈・考証・読解の方法』文学通信、二〇一九年、所収)で触れたことでもある。

このふたつは、多くの場合、隣接科学の関係にある。書誌学のための文献学、文献学のための書誌学と、垣根を越えて風通しよく行き来できることが望ましい。だからといって、索引の場合のように一緒にしていいかというと、そうではないだろう。隣接するものどうしは隣人であることをつよく意識して、そこに境界があることをけっして忘れてはいけない(のではないか)、とわたしは言いたい。

作品を語るだけなら、また書物を語るだけなら、この垣根を意識する必要はない。垣根があるという事実も無視していいし、垣根なんて知らなくても問題ない。だが、その境界をまたぐ専門家は、境界をまたいでいるがゆえに、またいでいるという感覚を持ち、その境界線がしっかり見えていて、境界線のあっちとこっちの景色を識別できる能力を持たなければならない(だろう)。

書物と作品を一緒にするのは、索引なら、効率的で実用的で現実的である。日常生活でも区別しない。だが、書誌学あるいは文献学では、ふたつ一緒にはできない。「書名」と「作品名」は違うだろう。文学史辞典の「万葉集」と蔵書目録の「万葉集」、このふたつの万葉集は違うだろう。

★蔵書目録は大雑把であれ

「理想の蔵書目録は?」と問われて、中村幸彦先生は「帝国図書館蔵書目録」と答えられたという。一方、国会図書館の目録は感心しませんネエ、と演習だったか講義だったかでうかがったのを憶えている。

ふたつの蔵書目録の大きな違いは、前者が書目の五十音順配列、後者が行き届いた分類目録ということ。帝国図書館のものは一書目につき二行以内の情報、それに対して国会図書館目録の書誌情報は詳細、という違いもあった。

中村先生ご推奨の理由はまさにそこ、分類がなされておらず、情報量が極端に少ないところにあった。先生は、

「図書館の目録は、書名と冊数と請求記号さえあれば十分です」とおっしゃった。

「分類は十人十色。内容は、出てきたものを見ればわかること。そのための蔵書目録ですから」

中野三敏先生も、自身が帝国図書館目録の愛読者であることをしばしば語られた。わたしの印象に残っている先生の手柄譚。

国会図書館に「万象随筆」という書名の本がある。明治期に受け入れたもので、当然、帝国図書館目録に著録されている。書誌情報は「森島中良著、写本(自筆)」とあるのみだが、蘭学者森島中良(一七五六〜一八一〇)の戯作号が「万象亭」だから、これだけなら、何の不自然もない。

ところが、万象亭森島中良の著作に「万象随筆」があったことを、近世文学研究者のだれも知らなかった。中野先生が退屈しのぎに帝国図書館目録を読むまでは。

「万象」といえば「森羅万象」、この四字熟語の正しい読みはシンラバンショウである。であるから、普通の人なら、この随筆を正しく「バンショウズイヒツ」と読む。帝国図書館目録にも、「バ」の箇所に正しく収まっている。

ただし、江戸文学に詳しいと自負するなら、この戯作者の名をバンショウテイと正しく読む人は、まずだれもいない。三田村鳶魚をミタムラトビウオと読み、山田孝雄をヤマダタカオと読んで許されるのは、国語国文学者を名乗らないときだけである。

これはマンゾウテイ。それが常識になっている専門家は、だから、マンゾウテイの著作を捜すのに、「バ」のところは見ない。

権威ある図書館の蔵書であり、ちゃんと目録にも登載されたのに、長いあいだ万象亭の著作から漏れていた。それは、みんな蔵書目録を検索の道具に使っていたからである。蔵書目録を読む変わった趣味の研究者だからこその新発見であった。

このエピソードを中野先生は、しかし、帝国図書館目録の杜撰さを論うために語ったのではなかった。蔵書目録かくあるべし、という逆説を込めたのである。

そもそも本好きは、整然と整理されたコレクションに興味を示さない。整理されていない山に足を踏み入れるのが楽しいのである。数百年のあいだだれも触れていない本に出会うことで高揚する。整理されていても、されかたが不正確であること、大雑把であることを期待する。行き届いた分類や正確無比な情報は、本好きの愉悦を邪魔するだけ、楽しみを奪うな。というのが稀代の本好きの中野先生の本音なのだと、わたしは勝手に推測する。

いや、これは本好き云々に限らない。「本好き」を「研究」と置き換えても、話は通じる。先行研究は杜撰であってくれたほうが、研究意欲をそそる。ちょっとつつけば、新発見にぶつかる。反対に、非のうちどころのない研究は、後進のモチベーションをいちじるしく削ぐ。国文学では、名著が出たあと、その分野の研究はしばらく停滞するのが普通である。これはけっして不健全な現象ではない。

とくに蔵書目録などは、どんなに完璧に詳細に作ったところで、現物に行き着くための道具にすぎない。中村先生がおっしゃるように、現物が出てくれば、蔵書目録で知った情報は無用になる。場合によっては、閲覧者に余計な予断を刷り込む。だから、請求記号さえ間違っていなければいいのである。いや、それさえ間違っていることで、とんでもない発見に出会わないとも限らない。

ならば、いっそのこと、荒っぽいほうが、あちこちに穴のあったほうが、大雑把であったほうが、間違いも大いにあってくれたほうが、労少なく功多きことばかり考えている怠惰な研究者のわたしなどには論文ネタに尽きない、蔵書目録冥利には尽きる。

と言ったら、お叱りをうけるだろうか。

★「帝国図書館蔵書目録」の使い勝手

想像だが、中野先生が「帝国図書館目録」を愛読するようになったのは、これがはなはだ機能性に欠ける蔵書目録だったからではないか、と思う。

機能性に欠ける蔵書目録とは、すなわち検索に手間がかかるということである。天下の帝国図書館の目録、しかも五十音順配列で検索に手間がかかるなどというと、奇異に感じる向きがあるかもしれない。が、古典籍資料室がなかった国会図書館で和本を閲覧していた世代、コンピュータ検索など思いもよらなかった世代なら、懐かしく想い出すだろう。帝国図書館の目録は、頻繁に出掛けて行って慣れないと使いこなせないものだった。

たとえば、『広益俗説弁』の版本を閲覧するために出掛けたとする。

貴重書以外の和本(すなわち大半の和本)は、中央出納台で出し入れされた。普通の洋装本・雑誌などと一緒に請求し、一緒にカウンターで受け取る。閲覧者にとってすこぶるハードルが低いのだが、その分、資料を請求するまでが結構大変である。

目録コーナーに立てかけてある「帝国図書館和漢図書書名目録」(第一~七編)、「帝国図書館和漢図書分類目録」(五冊?)、「帝国図書館和漢書件名目録」、「帝国図書館・国立国会図書館和漢図書分類目録」など、これら一冊一冊をめくって「広益俗説弁」を捜す。さらに上野図書館(二冊)・亀田文庫・冑山文庫・白井文庫などの冊子目録も、「広益俗説弁」が出てくるまで引きつづけなければならない。

検索に手間がかかる因は、累積版になっていないこと、それは時代を考えれば無理もないが、編纂基準ぐらい統一しておいてくれと文句を言いたくなる。最悪なのは、資料の読みが歴史的仮名遣いになっていること。カウ? カフ? クワウ? それともコウ? カード目録でしか捜せない和本もあり、ただしカード目録はごく特定の期間の受け入れ分しかカバーしていない(顎軒文庫など)。

これで終わりではない。国会図書館時代になって整理された和本(弥富破摩雄旧蔵本など)は、大量の洋装本に紛れ込んで国会図書館目録に収まっている。結局、最新の冊子目録にも目をとおさなければならない。これだけ捜して「広益俗説弁」に遭遇しなければ、この図書館に版本『広益俗説弁』はない、ということになる。仄聞するところでは、それでも完璧に捜し尽したわけではないという。

わたしが国会図書館を利用しはじめたときは、すでに国書総目録があったので、あるかないかは、あらかじめ知って出掛けることができた。それでも、資料請求までは右のような手順を踏まなければならなかった。付けたりでいえば、国書総目録で「ない」ことになっている資料も、じつは「ある」ことがある。なぜなら、国書総目録には、原則として(あくまでも原則)、戦後受け入れのものは反映されていないからである。また採録漏れも多いからである。

帝国図書館時代を含めた国会図書館の目録の使い勝手の悪さは、蔵書数が日本一だけに、日本随一、世界有数であった。中野先生は、そんな不便さを逆手にとった楽しみ方を見つけたのだ。

★『新編帝国図書館和古書目録』余談

古典籍資料室で思い出したことがある。

この部屋が作られる前、『新編帝国図書館和古書目録』全三冊が刊行された(東京堂出版、一九八五年)。先にあげた帝国図書館の各種冊子目録から「和古書」だけを抜き出して、それを五十音順に並べたものである。和古書の定義がいささか不透明だが、使い勝手のわるさを解消させる、国文学者にとっては待望の、画期的な、国書(和本)専用の蔵書目録であった。あたかも古典籍資料室開設のために準備されたかのようだった。

ところが、新設された当初のこの部屋には、既存の目録類は備えられていたが、便利きわまりない新版目録だけは置かれていなかった。それどころか、カウンターでこの目録のことを口にすると、係員からあからさまに嫌な顔をされた。というのは、国会図書館が作ったものではなかったからである。編者は東京堂出版編集部になっており、どこにも国会図書館の文字がない。そのころ、館員がこれを話題にするのは、国会図書館の沽券にかかわったのである。

いまでは古典籍室に置いてある。ほとんど毎ページに、これ見よがしに朱の訂正がほどこされて、いかに大雑把であったかが暴露される。そして、今後も朱入れが続いていくだろう。ということはいつまでも生命力を失わない、入室者専用の、知的好奇心をそそる、貴重な冊子目録となっている。

★大雑把な先行研究に導かれて

朝倉無声の小説年表(新修版、大正十五年)、その浮世草子の部に『新古事談』『新続古事談』という作品がある。作者は井沢蟠龍、刊行はともに元文二年(一七三七)となっている。以来、この二作は、蟠龍にしては珍しい浮世草子作品と見なされていた。だが、この二作は、中世から近世初期にかけての軍記や説話集や地誌などを抜粋した読み物であった。浮世草子とは非なるもの(似てさえいない)。分類されるなら説話集、あるいは時代遅れの仮名草子といったところである。なのに、ずっと朝倉の分類に反省がなかった。

国書総目録著者別索引に、蟠龍の著作として「犬著聞旧記」なる書が登録される。だが、このような作品は存在しない。伝存未詳なのではない、確実にはじめから存在しなかった。『群書備考』が「犬著聞(椋梨一雪著)、旧説拾遺物語(蟠龍著)」の「説」を「記」と読み間違い、書名の区切りを誤った、そこからこの架空の蟠龍著作ができて、こんにちに至っているのである。

『新古事談』『新続古事談』も『犬著聞旧記』も、文学史においてはもちろんのこと、蟠龍著作としても、まったく相手にされてこなかった。中世説話の焼き直しと実在しなかった作品なのだから、当然といえば当然。だが、蟠龍に関するわたしの著作や論文は、この大雑把で頼りない先行研究を穿鑿したことから始まった(一九八五年度日本近世文学会口頭発表「井沢蟠龍著述考」)。

★「先行研究」にまつわる誤解

先行研究といえば、卒論指導での失敗譚─。

研究の世界をほとんど知らない学生のために、まず先行研究を調べさせるのは有効である。文献目録を作らせ、必要なものは手をつくして入手させる。真面目な学生もそうでないのも、それなりに研究の世界を、それで知ってゆく。

六十を越えて四半世紀ぶりに卒論生を持ったわたしも、この定石を実行した。

が、これには問題があった。学生のほとんどが、先行文献の調査とそれを読むことに終始してしまうのである。肝腎の研究対象の分析に手がまわらない。先行研究が分厚い課題だと、荷が重すぎるかなと感じることもあった。論文を読みすぎて、そのため自分のテーマがきめられなくなる真面目な学生もいた。思考が先行研究の外に一歩も出られない。なかには、先行研究をなぞってまとめることが客観性のある論文だと思い込んでいる学生もいる。みんな先行研究にとらわれすぎる。

そこでわたしは、ある年、こんなことを言った。

「初めに先行論文を読むな。まず作品を読め。作品を読んで、テーマ、観点を自分で見つけて、自分なりに分析する。その分析を、自分の筆と頭脳で文章にしてみる。そうすれば、参照すべき先行研究が何かは見えてくる。先行論文を読むのはそれからでも遅くはない」

一年後、その結末は─、

自分なりの分析はできたが、先行文献の調査に時間がとれなかったと不満を漏らした学生がいた。が、そう言うだけあって、論文は個性的で着想が面白かった。論証も稚拙ながら手堅かった。へたに先行研究に染まらないところもいい。

「十分、きみの研究になっている。これなら、先行研究なんて気にしなくていい」

今後、研究の道に進んで論文を書くようになれば、先行研究の意味もおのずとわかるであろう、そんなことを予感させた。

「で、卒業後は?」

「佐賀県の教職に受かりました」

「教師になっても、研究はつづける?」

「いえ」

「それは残念」

これは、しかし、わたしの試みがみごとに成功した例である。つぎが失敗した話。

口頭試問で、学生は開口一番、神妙にこう言った。

「先生に謝らなければなりません。教えに背きました」

その学生は、論文執筆の過程で、自分のテーマにぴったり一致しそうな先行論文のあることを知り、それを読みたくなった。だが、わたしの指導があるから、それができなかったという(ン?)。しかし誘惑には勝てず、こっそり国会図書館に手配して論文のコピーを入手した(オー、やるではないか)。

その論文筆者はわたしも名前を知る研究者だった。

「わたしの考察は間違っていました」

学生はそう言って、論証を軌道修正して、その高名な研究者の結論に一致させました、と正直に報告した。

「答え合わせをすることではないんだよ。取り寄せたコピーが模範解答というわけじゃないし」

「..................?」

「それに、きみの論文は、そのことに一言も触れてないじゃないか」

「先生が先行論文を読んではいけないとおっしゃったので」(そんなこと言ってない!)

〔覚書〕『雅俗』十九号(雅俗の会、二〇二〇年七月)初出。