第五回「みんな」のためのコンピュータ ~ゼロとイチの多様性~●【連載】計算の歴史学とジェンダー―誰が計算をしていたのか?(前山和喜)

第五回 「みんな」のためのコンピュータ ~ゼロとイチの多様性~

前山和喜

本連載はこれまで、実際の計算行為を行なっている現場についての話をしてきた。最終回である今回は、計算機利用が広がっていく過程において、見落とされがちであった身体障害者に光を当てる。

今年も開催された「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(通称:超福祉展)」が話題になっていたが[*1]、「超福祉」と呼ばれる概念[*2]を支える技術として情報処理・コンピュータは欠かせないものになっている。このような特別な支援を必要とする人のためのコンピュータ技術の開発は、コンピュータの利用が多くの人々に広がるとともに、インターフェースやユーザビリティなどの発展を促進し、コンピュータの可能性を押し広げることにもつながっている。そのようなコンピュータ開発は"特定の誰か"のためではなく、すべての人ための技術発展である。

▶︎障害者によるコンピュータ労働

そもそも、障害者へのコンピュータ支援は、1957年の日本電信電話公社の喜安善市と東京教育大学の全盲の学生であった尾関育三による英数字・カナ文字から点字への変換に端を発する。

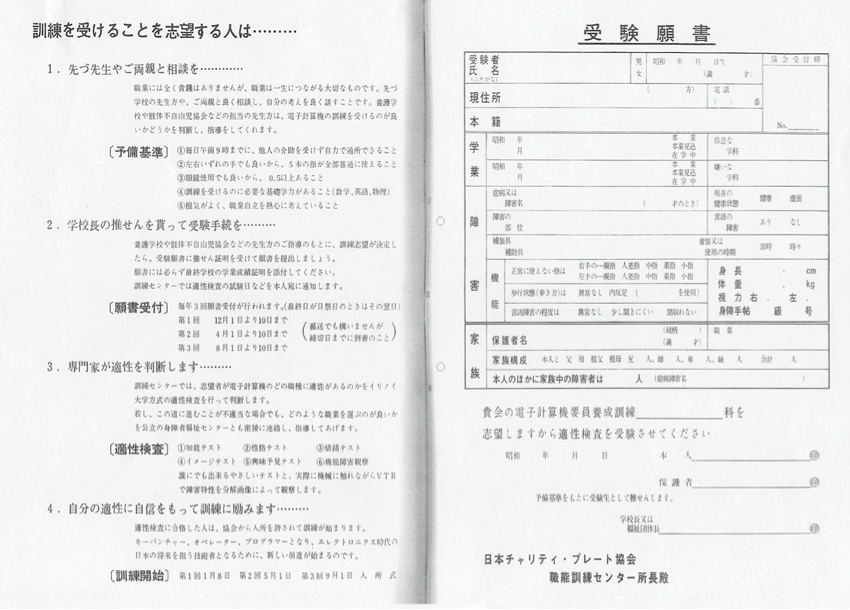

1960年代後半になると障害者の就労・自立という社会進出[*3]の実現に向けて、発展の真っ只中で将来性があり、その上人材の不足が問題となっていたコンピュータ分野への就職の可能性が検討されていた。その養成機関として、1968年に開設されたのが「電算機職能訓練センター」である。「肢体不自由を克服し、エレクトロニクス時代の専門技術者として社会に進出し、社会に貢献する人材を養成する機関」と銘打ち、通常の電算機学校で「君の障害では、プログラマーは無理だ!」と言われた肢体に障害を持つ人も、ここの専門課程を修了することで、普通の人に負けない働きをしていたという[*4]。本連載の第三回でとりあげた情報処理技術者試験に合格した人もいる。この訓練センターの実績により、コンピュータ分野への就労は、障害者の社会進出において重要な位置を占めるようになってゆく。

図1.電算機職能訓練センターの入学案内と受験願書[*5]

しかしながら、ここにもジェンダーが影響している。この訓練センターの課程は、女子はキーパンチャコース(6ヶ月)、男子はプログラマーコース(1ヶ年)となっている。期間が異なり女性の方は半分で課程が修了することは、当時の性別役割分業、女性就労者の早期退職のあり様を色濃く反映している。現在から見れば違和感があるコースの決めつけも、当時のジェンダー観からするとむしろ自然な成り行きであった。

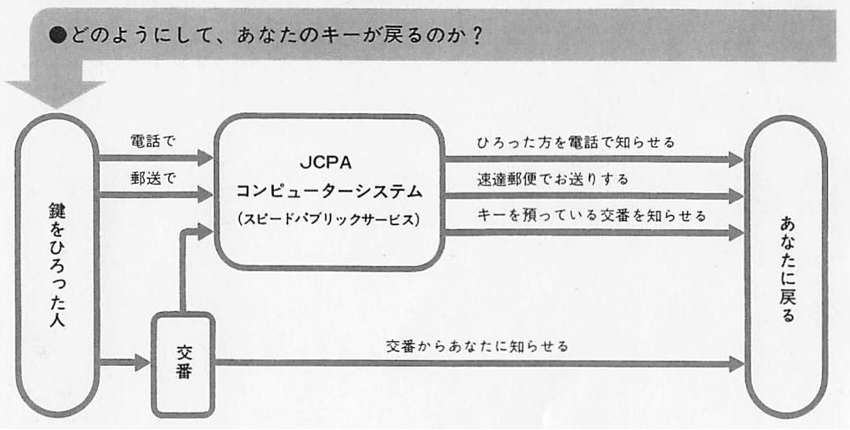

この職能訓練は寄付によって運営された。この寄付へのお礼として提供されたのが、コンピュータのデータベース機能を活用した鍵の匿名管理サービス「チャリティ・プレート」である(図2)[*6]。コンピュータといえば直接的な利用が多かった中、この取り組みは間接的な利用者に向けたサービスの先駆けでもある。

図2.チャリティ・プレートの取り組み

▶︎「コンピュータと人間の共生」

その後、障害者によるコンピュータ利用の枠組みは拡がっていく。例えば、日本IBMによるウェルフェアセミナーでは、視聴覚障害者のためのコンピュータ利用についての研究報告がなされていた。このような研究はアクセシビリティ技術として現在では多くのOSやソフトウェア、ウェブサイトにも組み込まれている[*7]。

1994年には国際シンポジウム "ISF/ACMJ International Symposium on Computers as Our Better Partners"(直訳すると「私たちのより良きパートナーとしてのコンピュータ」)が開催された[*8]。このシンポジウムには、福祉分野においてコンピュータ技術を活用する可能性について、音声処理、コンピュータグラフィックス、通信、ヒューマンコンピュータインタラクション、データベース、人工知能など、多様な分野の研究者が集まっており、シンポジウム委員は錚々たる顔ぶれである。

このシンポジウムでは、それまでの流れをくみ「障害者が利用できるようなコンピュータ」と「コンピュータ技術による障害者の補助機能の実現」という大きな2つのアジェンダが打ち立てられていた。これに加えて、障害者の社会参加を促進するための制度に関する議論が行われたことは注目すべき点である。この背景には、90年代の高度情報化社会の進展により、日常生活の中でも当たり前に「パソコン」を利用するようになりつつあり、障害者もコンピュータを利用しなければますます社会参画が難しくなってしまうと考えられていたことがある。

このシンポジウムの中で特に筆者がとりあげたいのは、「すべての人の良きパートナーとしてコンピュータ」という発表である。この研究は単に特別な支援を必要とする人のための技術追求から視座を高め、そのような人も含む世界中すべての人々に向けた機械としてのコンピュータインターフェースを目指している。これは多文化共生やダイバーシティという現代社会のあり方に向けた技術的思想の萌芽であるとみなせよう。

▶︎ゼロとイチの機械と多様性

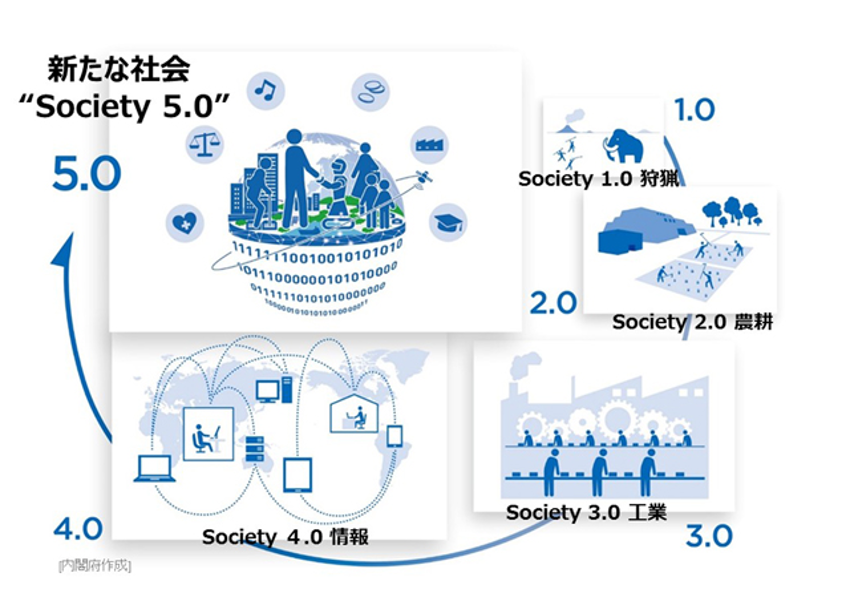

今やコンピュータという機械に対して、計算する機能しかないと思っている人はほとんどいないだろう。その印象の変化は、そのまま社会の変化として具現化されようとしている。内閣府が掲げるSociety 5.0のイラストの土台はまさにゼロとイチになっている。

図3.Society 5.0 のイメージ(内閣府作成)[*9]

ゼロとイチを処理するのはもちろん人間ではないためコンピュータは今後も社会の技術基盤として活躍し続けると予想される。しかし、ここにコンピュータが明示的に描かれていないことにも注目をしなければならない。様々な情報処理端末が描かれた「情報社会」と称する前時代(Society 4.0)に対し、Society 5.0においてコンピュータは人間社会の中に溶け込んだ存在になっているということである。

戦後日本の経済発展を支えたコンピュータ産業が成長していく過程では、社会とコンピュータ利用の様々な関わりが、技術的思想に影響を与えていた。本連載ではジェンダーとの関わりを軸にコンピュータ利用の広がりを描いたが、それはほんの一側面でしかない。現代の計算機が扱う「0」と「1」という2種類の記号の組み合わせが作り出すのは、今の時点では想像も付かないような多様性なのである。

最後に、コンピュータが多様性社会を推し進めてきたのか、多様性を大切にする社会がコンピュータという機械を必要としてきたのか、という興味深い論点が残っていることを付け加えておく。

▶︎日本計算史研究の現在とこれから

筆者が掲げる日本計算史研究が目指すのは、Society 4.0から5.0への変化をも射程に入れた歴史学の研究なのである。コンピュータそのものだけを対象にしていたら、この時代の連続的な変化やその兆しを見落としてしまうであろう。

ものすごいスピードで駆けていくコンピュータ分野の発展の背後では、同じ速さで"時代遅れ"のハードウェアやソフトウェア、マニュアルなどが積みあがっている。これらは多くの場合、産業廃棄物になるのだが、自分のような研究者にとっては宝の山である。そこから現代社会の思想を読み取れる可能性があることに気が付いているからだ。今この時も失われつつある資料は、現在そして未来を知るためのよすがになりうる。

日本計算史研究は始まったばかりである。

【注】

*1:「超福祉展の概要」http://peopledesign.or.jp/fukushi/about/

*2:本稿の焦点は身体障害者だが、「超福祉」の概念は、身体障害者だけを対象にしているわけではないことにも注意が必要である。https://ja.wikipedia.org/wiki/超福祉

*3:1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定される。

*4:日本チャリティ・プレート協会発行の『ごあんない』(パンフレット)より引用。

*5:日本チャリティ・プレート協会発行の「電子計算機要員養成 職能訓練」(パンフレット)より抜粋。

*6:この『ごあんない』となっているパンフレットは、OPACの登録上も『ごあんない』であり、なかなか探しにくい。このようなパンフレット資料はコンピューティング史研究に欠かせないが、そのアーカイビングには課題が多い。 https://corot.nise.go.jp/opc/recordID/catalog.bib/BT00004674?hit=1&caller=xc-search

*7:コンピュータのアクセシビリティに関する研究は以下の書籍に詳しい。

Elizabeth R. Petrick (2015) Making Computers Accessible, Johns Hopkins University Press

*8:情報科学国際交流財団編『コンピュータと人間の共生』(コロナ社、1994) は、そのプロシーディングスや翻訳をまとめたものである。

*9:内閣府「Society 5.0」https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/