第3回 モデルとしての『文藝春秋』と、『文藝レビユー』の始動●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第3回 モデルとしての『文藝春秋』と、『文藝レビユー』の始動

尾形大

▶︎上京と瀬沼茂樹との出会い

1928年3月31日付で小樽市中学校を退職した24歳の伊藤整は、4月のはじめ、詩人の更科源蔵と連れ立って上野行きの汽車に乗った。すでに東京の為替貯金局に勤めていた同郷の親友川崎昇が仙台まで迎えに来てくれた。伊藤が降り立ったのは、2月の第1回普通選挙以降活動が表面化した日本共産党などの関係者千数百名に対する大弾圧がなされ、さらに治安維持法違反の容疑で全国一斉検挙がおこなわれた三・一五事件から一月後の東京だった。4月14日に伊藤の上京歓迎の会が開かれたことを踏まえると、おそらく伊藤の到着は、三・一五事件の報道が解禁された4月10日前後だったと思われる。社会は騒然としていた。

川崎昇の下宿先に着いた翌日、更科とともに詩人の尾崎喜八、高村光太郎宅を訪ねて歓待を受け、伊藤は東京での生活に少し自信を持った。まもなく東京商科大学(現在の一橋大学)文芸部の部室を訪ね、そこで生涯の友人となる鈴木忠直(瀬沼茂樹)と出会う。

同年秋、東京での文学活動の拠点を作り「文壇」参入の足掛かりにしようと考えた伊藤は雑誌の計画を練りはじめる。東京帝大に進学した川端がやはり雑誌を計画し、1921年2月に後の『文藝時代』同人たちと第六次『新思潮』を創刊してから8年後にあたる。この8年の間に「文壇」を取り巻く環境は大きく変容していた。学閥も地縁も血縁も師弟関係も、何ひとつ持たなかった上京したての東京商科大学の学生・伊藤整は、はたしてどのようなルートで、どのような武器を用意して「文壇」参入の道を切り開いていくのだろうか。

この頃伊藤は文芸部の先輩だった瀬沼茂樹に次のような書簡を送っている。

大体川崎昇が経営を引受け、僕が編輯に当つて、若い文壇と詩壇とを貫いて雑文を主とし、詩・創作を配した雑誌を始めるといふのが眼目なのです。純然たる同人雑誌といふよりも、新興の詩人、小説家、劇作家の寄稿によつて満たす考です。原稿は一寸名が出てゐる人で書いてくれる人が大分ありますので(稿料は無論なしで)不足しまいと思はれます。高村光太郎、百田宗治、室生犀星等といふ人に毎月書いて頂くつもりです。/そう言ふ人たちの原稿で満たすと共に、実力ある親しい友人の作ものせて行くことは、色んな点で便宜が多からうと思ひますので、純然たる同人といふ意味でなしに、単純に仲間といふ人たちを今四、五人考へて居ります。(中略)こう書いてくると、ちやうど、文藝春秋の始め頃の様になりますが、まあ、あんな風になることと思ひます。

(瀬沼茂樹宛書簡、1928年10月 ※日は不明)

何という野心と夢想に満ちた書簡だろう。ここで語られている雑誌は翌年3月に『文藝レビユー』(1929・3~1931・1、全20冊)として実現する。雑誌運営の資金に関して言うと、「小樽の金持の息子の河原直一郎がパトロンだった」というのは噂に過ぎず、「河原が毎月二十円、伊藤と川崎がそれぞれ十円ずつ出し合い、それに広告代や書店から入るわずかな売り上げを足してやりくりした」という(曾根博義「『文藝レビユー』創刊前後」,『遡河』17、1985・7)。

その誌面を見てみると、文壇、詩壇、演劇、映画などの「レビユー」(時評)欄が巻頭に置かれ、最新の海外文芸の批評や翻訳、紹介、同時期の「文藝」に関するアンケートと諸家の回答などが掲載されている。たとえば創刊号のアンケート「近来露骨に資本主義的威力を振ひつつあるヂヤアナリズムは文芸に如何なる影響を与へる様になるか」は、同時期の「文壇」の変質を物語ると同時に、戦後の伊藤の「組織と人間」論、「文壇」論を先取りするようなテーマと言えるだろう。また、伊藤からの最初の手紙で同誌への執筆を求められた川端は、おそらくその手紙の求めには応じなかったが、1巻3号のアンケート「形式主義文学論を如何に観るか」に対しては、「当然現るべくして現れたるものと存じ候。」と律儀に短信を寄せている。

『文藝レビユー』創刊号

▶︎モデルとしての『文藝春秋』

「純然たる同人」雑誌にはせず「雑文を主」とするという『文藝レビユー』は、「私は頼まれて物を云ふことに飽いた。自分で、考へてゐることを読者や編集者に気兼ねなしに、自由な心持で云つて見たい。」(「創刊の辞」)と菊池寛が創刊号で語った『文藝春秋』(1923・1~)を意識して構想が練られたようだ。『文藝春秋』は菊池が自身の周辺の作家連中(「友人」と「私が知つてゐる若い人達」)を集めた「私」雑誌であり、直木三十五が文壇ゴシップ・評判記の類を執筆することで売れ行きを支えた雑文雑誌でもあった。もちろん一冊の詩集しか持たない上京したての大学生と、創刊当時すでに戯曲「父帰る」(『新思潮』1917・1)や短篇小説「恩讐の彼方に」(『中央公論』1919・1)、新聞小説『真珠夫人』(新潮社1920)といった多彩な創作活動で「文壇」内で確たる地位を得ていた菊池とは比べようもない。後に伊藤は『文藝春秋』について次のように解説している。

菊池寛はすでに大正期の代表的な新作家として確立した地位を持っていたが、大正九年『東京日日新聞』に「真珠夫人」を書いて新しい通俗小説の型を樹立してから、次第に純文学を遠ざかる傾向にあった。その頃彼は後進作家の育成にも心がけるようになり、かつ文壇人の社交機関としての随筆雑誌を持つ気持になった。そういう意図で大正十二年一月に創刊されたのが、『文芸春秋』であって、薄い小雑誌であった。

(伊藤整「横光利一」,『現代日本小説大系』第四十三巻1950・8)

「文壇」に参入するための経路・方法は、「資本主義的威力を振ひつつあるヂヤアナリズム」の影響を受けて、大正末以降大きく様変わりしていた。1928、29年頃に伊藤がそのための舞台をみずから主宰する道を選んだのには、5年前に『文藝春秋』によって可視化された「文壇」を模倣・踏襲・再現しようとする意図があったものと考えられる。言うなれば、「文壇ギルド」が「解体」された後の「文壇」に、伊藤は新たな「ギルド」を作って参入しようと計画したと言えるかもしれない。そのために、先輩作家たちの後ろ盾を得、非同人雑誌とし、誌面に「雑文」を組み込むことで商業ベースに乗せるといった計画が立てられた。その意味で「文藝春秋の始め頃の様」という伊藤の言葉に嘘はない。こうした発想・思惑をもって創刊された雑誌が『文藝レビユー』だったのである。

この時伊藤が新感覚派の拠点だった『文藝時代』(1924・10~1927・5、全32冊)のような文芸同人雑誌をモデルに選ばなかった背景には、プロレタリア文学の隆盛にともなう既成文学の衰退があっただろうし、文芸雑誌・総合雑誌としての『文藝春秋』をモデルにしたのには、文学者の経済上の事情も当然あっただろう。なお、後に伊藤は『文藝レビユー』に集った人々とともに『新文藝時代』(1932・1~10、全10冊)という名前の同人雑誌を金星堂から発行し、『文藝時代』の再現を試みたりもしている。

『文藝春秋』創刊号

『文藝春秋』創刊の辞

▶︎文学者とカネの問題

文学者の経済上の問題という点で言えば、川端の「詩と散文」(『若草』1928・4)という短篇小説が思い浮かぶ。家の経済に無頓着な詩人の夫と、それを必死で支える小説家の妻の姿をとおして、詩人と小説家を経済という観点から対比的に描いた短篇である。

さういふ貧しさの中でも、夫の詩は絶対至上だつた。それが彼の信仰だつた。彼女もそれを信仰とするより外はなかつた。夫婦の間に二つの信仰のあることの恐しさを彼女はよく知つてゐたからだつた。従つて彼女の小説は芸術ではなかつた。夫の詩の肥料に過ぎないものとならねばならなかつた。 (川端康成「詩と散文」)

当時(今も変わらないが)詩だけで食べていける詩人はほんの一握りしかいなかった。『椎の木』周辺で言っても、伊藤の恩人だった百田宗治は作文教育や児童詩の指導の方面の仕事に従事し、三好達治は膨大な翻訳に取り組んだ。児童文学・童謡の方面に力を注いだり、教職に就いたり、出版社・新聞社に勤務することで詩人たちは己の詩業を支えた。小説家にしても、円本ブームの恩恵を受けることのなかった若い小説家は、ジャーナリズムの要請に応じなければ生活が立ち行かず、書きたくもない小説を書きもした。

「彼女の小説は芸術ではなかつた」という自覚を持ちながら、生活無能力者たる詩人(夫)を支える小説家(妻)。夫が無邪気に作った次の詩は、そんな妻に「明るい心」をもたらす。

古い妻が新しい衣を縫つて来た

新しい針と絲で

古い感情を縫う女よ

お前の..................

...........................

「原稿紙を文字で埋め」る行為を「贋札作り」と言い表す小説(家)の価値と、経済とは無縁に人の心を動かすような詩(人)の価値の描かれ方は自嘲的だ。川端は「詩と散文」のなかで自身を「妻」の側に投影しているわけだが、詩を作らなかった川端の、詩に対する憧憬の念がうかがえる。

ただし、ここで妻に「明るい心」をもたらしたとされる前掲の夫の「詩」は、当時の「詩壇」のアクチュアルな動向のなかで考えればあまりにも素朴・古風に見える。まるで小樽時代の伊藤の第一詩集『雪明りの路』に収められ、この時期の伊藤が離れていった詩のように。

▶︎詩から小説への移行

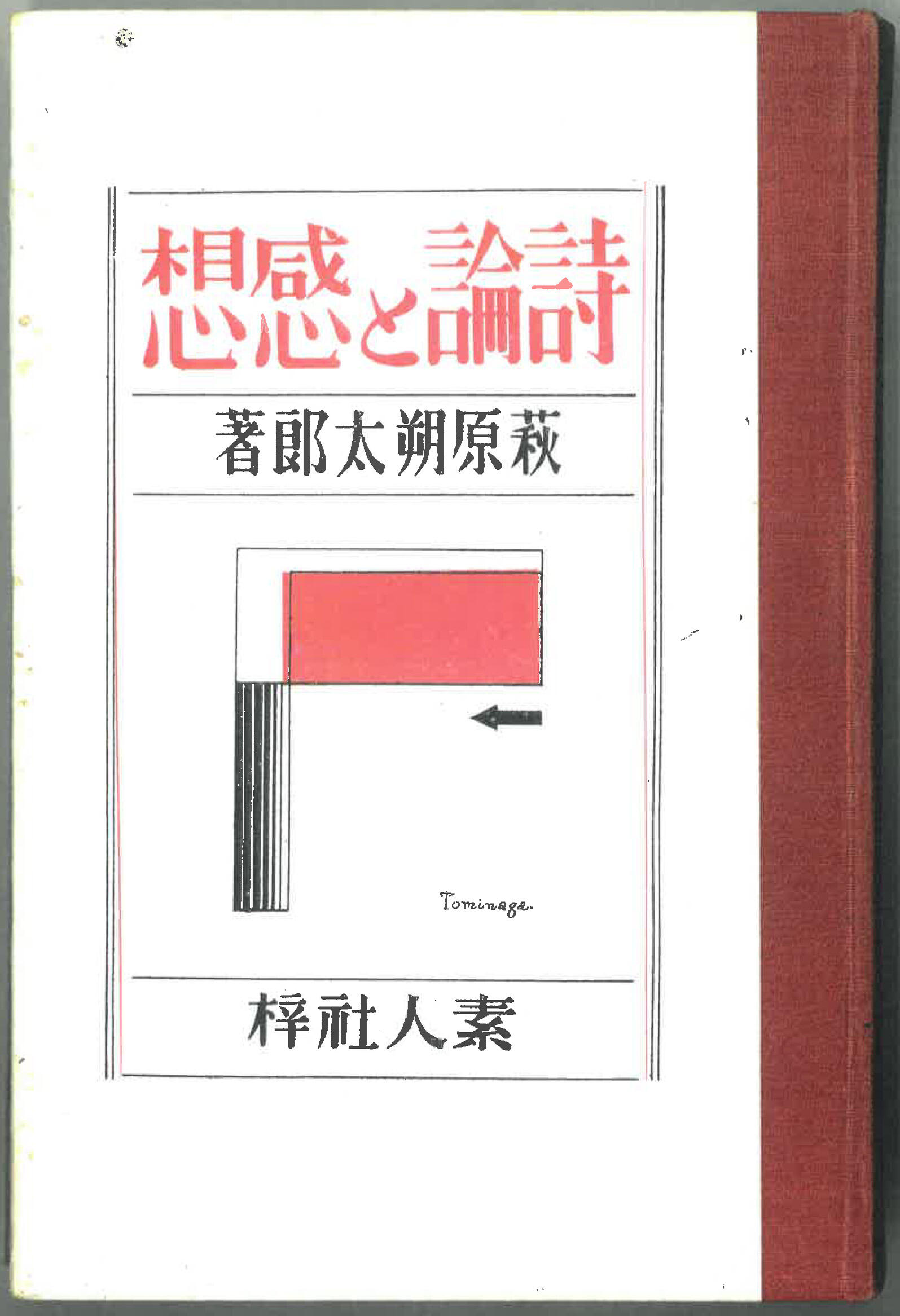

同時期の若い文学者にとって、詩と小説の区分はもはや明確なものではなかった。瀬沼宛書簡に見られる「若い文壇と詩壇とを貫」くという伊藤の発想もそうした意識から出たものと考えられる。「旧詩壇の無詩学的独裁を打破し、今日のポエジーを正当に表現し得る、新しき詩壇の主導機関」(第一冊「後記」)の確立を意図した春山行夫編集の『詩と詩論』(1929・9~1931・12、全14冊)の新詩運動(新散文詩、シュールレアリズム、フォルマリズム、シネ・ポエムなど)をとおして詩のスタイル上の革新、言語実験を模索する場に身を置いた伊藤は、「一九二八年の詩壇」(『一橋文芸』1929・1)で「最も重用視している著作」として萩原朔太郎『詩論と感想』(素人社1928)を挙げている。同書に次のような一節がある。

もし詩という言語をさらに拡大して、より広い意味で使用するならば、今日のコントや新感覚派の文学が、或る意味で「詩」と言ふことができるやうに、それのさらに一層芸術的にエキスされたこの種の印象的散文が、或る種の「詩」であることは勿論である。

(萩原朔太郎『詩論と感想』)

韻律ではなく「印象」に重点を置いた詩、散文(「印象的散文」)という方法上の問題意識を通じて詩と散文の境界を極めて接近したものととらえる思考を朔太郎や『詩と詩論』の運動を通じて獲得した伊藤は、1929年5月を最後に詩を発表しなくなる。日本語という言語、日本という文化に適した文学表現を考察した朔太郎の着想は、同時代の西洋文学を見据えていた伊藤にスタイル上の転換への確信を与えることになる。散文詩や図形、会話体の導入といった詩のスタイル上の実験を経て、伊藤の文学表現は詩から小説に移行する。

萩原朔太郎『詩論と感想』

▶︎海外文学への窓口

『文藝レビユー』の功績のひとつとして、海外文学の批評・紹介・翻訳の窓口になったことが挙げられる。時に「鳴海フイリツプ」のペンネームを用いながら、伊藤自身も創刊号にポオル・モオラン「グロゼルの喜劇」(1929・4)、1巻2号にコレツト「夜更けのレストラン」(1929・5)、1巻3号にシヤウツド・アンダアスン「クリスマスの罪悪」(1929・7)といった同時代の西洋文学の翻訳を発表している。

同時代の西洋文学の批評・研究・翻訳をとおして新しい文学を生み出す。おそらく『詩と詩論』をとおして醸成されたこうしたモダニズム的な方法意識は、『文藝レビユー』を含む当時の芸術派系の若い文学者の間で共有されていた。

たとえば、川端も編集同人として参加した堀辰雄編集の『文学』第六号(1930・3)の「編集後記」では、「僕らの紹介したランボオやプルウスト」の導きを受けて「漸く新しい傑作を生むための」準備が整ったと述べられ、その後継誌『作品』創刊号(1930・5)の「編集後記」でも小林秀雄が「雑誌界の最も信頼するに足る貿易港の一つでありたい」と外国文学の紹介・翻訳を重視する姿勢を示している。淀野隆三・北川冬彦たちの『詩・現実』創刊号(1930・6)では「世界文学への我々の不断の展望と検討」が唱えられ、『文藝レビユー』最終号と同じ月に、入れ替わるように創刊された伊藤主宰のクォータリー『新文学研究』(1931・1~1932・5、全6冊)も「日本の新しき文学がとらねばない理論と作品の上に於ける技術を吾々は提出する。何によつてであるか。世界の新しき作品と新しき文学方法の研究とによつて!」(「『新文学研究』のレエゾン・デエトル」1931・2)と、その方針を打ち出している。

▶︎「文壇」参入に足掻く伊藤

新しい翻訳対象から新しい文学を創出するという方法意識は、ジャーナリズムの巨大化やプロレタリア文学の隆盛にともなって変質しつつあった「文壇」という領域と、モダニズムの潮流を受けた若い文学者たちが向き合うなかでつかみ取られた、「文壇」参入のための新しい方法と見なすことができるかもしれない。

古風な一冊の詩集をもって上京した伊藤整は、すでに川端が参入していた「文壇」に食い込むための環境作りに取り組みはじめる。東京の文学コミュニティへの参加、雑誌の発刊、西洋の新文学の翻訳、詩のスタイル上の変革、そして詩から小説への移行と、1929年前後の伊藤は同時代の文学状況を分析しながら実に多彩な武器を用意している。当時の若い文学者たちの先頭に躍り出た感のある伊藤だったが、それでも彼の「文壇」参入はまだかなわない。

1929年冬、伊藤はフロイトの精神分析学を知る。そして同年12月に川端は評論「新人群の登場」(『大阪朝日新聞』1929・12・22)で翌30年を予想して、「新しい心理小説が芽生えるだらう」と記している。伊藤がフロイトの学説をほぼそのまま組み込んだ短篇小説「感情細胞の断面」を『文藝レビユー』に発表するのは1930年5月のことである。