小峯和明「序─「中国仏教と説話文学」の沃野へ」(校正中)●説話文学会編『説話文学研究の最前線』より公開

間もなく刊行する、説話文学会編『説話文学研究の最前線 説話文学会55周年記念・北京特別大会の記録』より、小峯和明「序─「中国仏教と説話文学」の沃野へ」を公開いたします。ぜひお読み頂ければと思います。

-------

ご予約受付中●2020.09月刊行

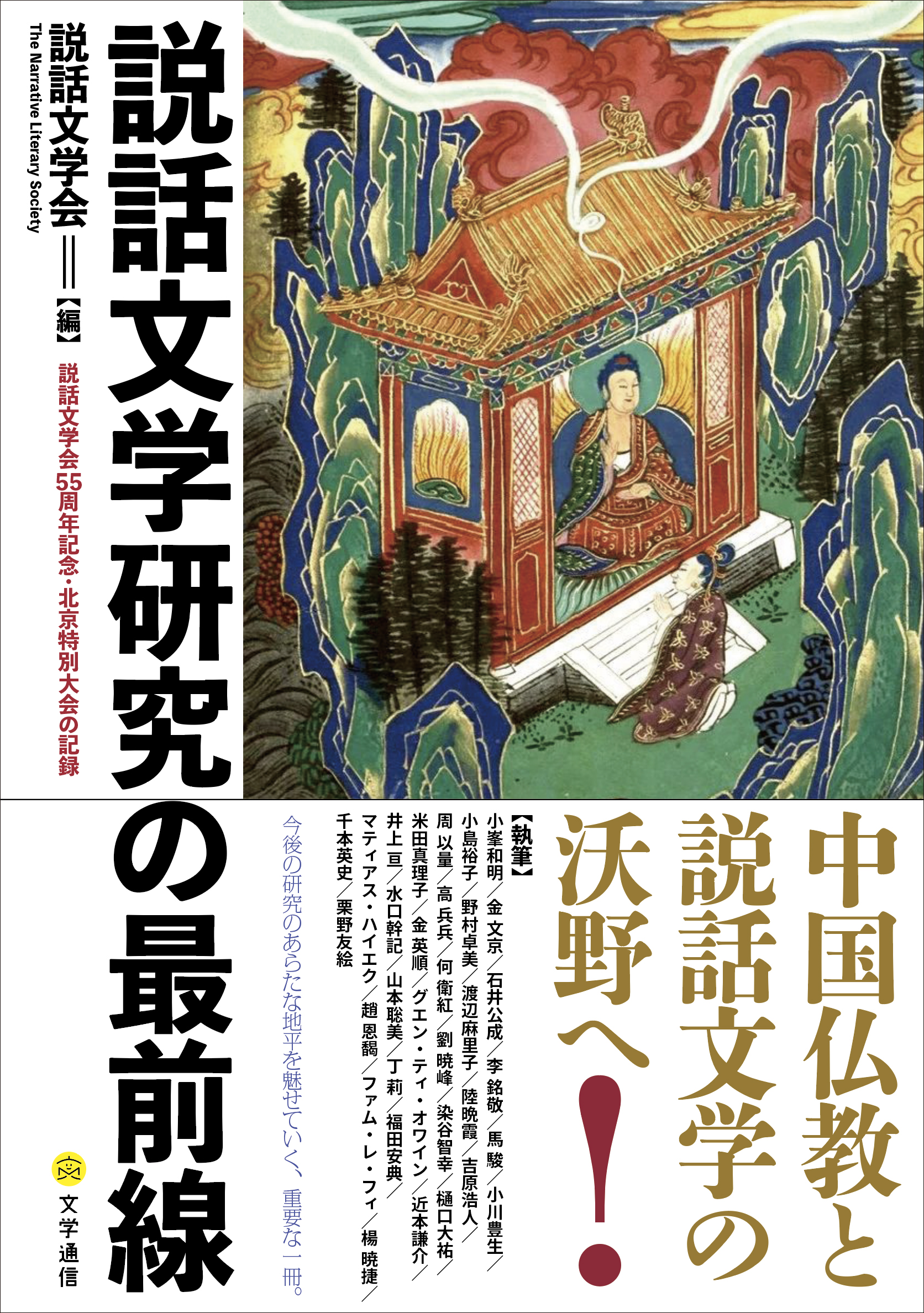

説話文学会編『説話文学研究の最前線 説話文学会55周年記念・北京特別大会の記録』(文学通信)

ISBN978-4-909658-35-7 C0095

A5判・並製・368頁

定価:本体3,000円(税別)

-------

序─「中国仏教と説話文学」の沃野へ

●小峯和明

シンポジウム開催の経緯

本書は、二〇一八年十一月三日~五日の三日間、北京の中国人民大学(崇徳楼)で開催された説話文学会五十五周年記念・北京特別大会の報告集である。

説話文学会の海外開催は、二〇一二年の韓国・崇実大学での五十周年記念以来、二度目であり、今回、日本からの参加者は四十名弱(ソウルの時は五十名を越えた)、中国側もあわせて二日間とも七十名を越える盛会となった。全体のテーマを「中国仏教と説話文学」とし、初日は、午前に基調講演、午後にシンポジウム、ついで中国の読書会メンバーによる「『釈氏源流』を読む」のラウンドテーブル、二日目は、午前に個別の研究発表、午後は「東アジアの〈環境文学〉と宗教・言説・説話」をめぐるラウンドテーブルという構成であった。三日目は、「遼代の寺院を訪ねて」と題したバス見学で、北京西郊の遼代の古刹を中心に廻った(巻末に見学配付資料を掲載)。

学会後に記念論集の編集委員会(近本謙介・開催時事務局、佐伯真一・現事務局、鈴木彰・五十周年事務局、李銘敬・開催校、小峯和明・開催校・編集実務)を組織して編集に当たり、今後の説話文学研究の展望をはかるために、編集委員会から、非会員も合わせて内外の研究者十名に依頼し、自身の研究課題と重ねつつ、今後の研究への提言を執筆いただいた。

これからの説話文学研究と東アジア

現在の人文学を取り巻く研究と教育環境はきわめて厳しいものがあり、とくに大学院生の減少は将来の学問の継承と発展におおいなる危惧をもたらしている。必然的に海外からの留学生に依存する比率が高まっているが、逆にみれば、おのずと国際的な環境が将来され、それが研究と教育のあり方にも大きな影響を及ぼしている。

ことに中国の場合、主要な大学では学部大学院を問わず、日本語科専攻の学生は日本への短期留学が一般化しており、さらに日本で学位を取得後、中国の大学に就職して学生を指導する研究者層が中心を占めるようになり、研究のあり方も大きく変わりつつある。中国や韓国、さらにはベトナムなどの研究者間の交流がますますもとめられるし、それによって日本文学研究総体が世界にどれだけ開かれていくか、試されているだろう。

近年、激動する中国や朝鮮半島との関係をはじめ、周辺の国際情勢を背景にしつつ、東アジアをめぐる漢文訓読、歴史文化、宗教、美術等々の研究もまた活況を呈している。これは日本に限らず、中国、韓国などでも同様で、東アジア研究が主要な路線となっている(中国の域外漢籍文学など)。日本文学研究も内向きの状態ではもはやどこにも対応できず、閉塞に陥らざるを得なくなっているが、打開策に向けた動きは緩慢である。文科省の促進する英語化路線を一方の策とすれば、〈漢字漢文文化圏〉を基軸とする東アジア研究路線はもう一方の策の要の一つであると考えられる(かつて東洋史や東洋思想・哲学・美術はあっても、東洋文学は領域化されなかった)。

とりわけ説話文学研究は、「説話」の語彙自体が中国の唐宋代には話芸全般を指す用語であり、話芸の専門家は「説話人」と呼ばれていたように、東アジアに共有されていた概念であり、中国、朝鮮半島、琉球、ベトナムにおよぶ広範の文化圏から考究されるべき課題であるといえる。〈漢字漢文文化圏〉には、南限のベトナムまで含まれるので、「東北・北東アジア」は用語として不適切である。

ことに、近年の東アジア仏教を主とする宗教研究は、欧米の研究者も合わせて著しく進展しており、世界的な視野の目配りが欠かせない状況になっている。従来、和漢比較研究は漢籍主体であったが、漢訳仏典の意義が広範に再注目されつつあり、漢訳の具体相や教学面の注釈(注疏)をはじめ、唱導面からもさまざまに検証されている。

本書の構成

そこでここでは、中国仏教に焦点を当てて、講演とシンポジウムに加え、『釈氏源流』を事例とするラウンドテーブル、さらなる問題展開として〈環境文学〉を軸に東アジアの宗教言説と説話をめぐるラウンドテーブルを行った。以下、概要のみ摘記しておこう。

最初の講演の金文京論は、従来、朝鮮半島の高麗時代の作とされていた仏伝文学の一つ、釈迦の前世を語る本生譚を集成した『釈迦仏十地修行記』が、実は中国明代の出版をもとにする偽撰であったことを明らかにし、さらに漢訳仏典の典拠のない金牛太子伝についても検証し、中国から朝鮮への流伝や、中国の民間の語り物「宝巻」への影響など多角的に論じた。従前の仏伝文学史の変更を迫る刺激的な論であった。

ついで、石井公成論では、近年研究が活性化している擬経(偽経)を取り上げ、東アジアの漢訳仏典の三分の一がインドの原典のない擬経であるとし、『大方便仏報恩経』を中心に、漢文仏典が説話文学としての意義をも持つことを強調した。学会の翌年に公刊された氏の『東アジア仏教史』(岩波新書)は、この「擬経」を中心に論じた浩瀚かつ画期的な研究であり、本講演と関連が深い。「擬経」という表記は、一般的には「偽経」「疑経」とされるが、あまりにインドの原典をカノン化した呼称であり、東アジア産の漢文仏典の意義を再評価するのに不適切である。私見では、経典に擬する意味で「擬経」の表記につくべきと主張しており、石井氏はこれに即応したものである。

李銘敬論は唐宋代の往生伝の編纂、とくに遼代の非濁撰『新編随願往生集』を中心に、日本での改編や偽撰、引用等々、東アジアへの影響を取り上げる。非濁は『三宝感応要略録』で有名だが、それ以上にこの『往生集』の重要性を主張、埋もれていた感のある往生伝の大作の意義を浮き彫りにした。説話集の編纂が時代や地域、享受の要請によって幾重にも改編、抄出、増補される動的な位相にあることを東アジアレベルで立証したものである。

いずれも従来の知見を刷新し、今後の研究動向を左右する重要な論として印象深く、三者に共通して言えることは、かつての研究ではカノン化した仏典や中国古典が規範となり、それをいかに受容したかの一方通行的な出典、典拠論一辺倒だったのが、カノンそのものの見直しや解析による相対化の時代になったことを痛感させられる。

また、九十年代以降、中世を中心に「偽書」の問題が着目され、歴史学の偽文書や偽史研究とも響き合って研究が注目されたが、それもカノンの再定位の動向と密接する。とりわけ偽撰や擬経論は、まさに東アジアの〈漢字漢文文化圏〉の所産であり、中国仏教の枢要にかかわり、その意義が今後ますます重要視され、波及する問題が大きいことが予想される。

次のシンポジウムも、講演を引き継ぐかたちで「中国仏教と説話文学」の統一テーマでのぞんだが、馬駿論は上代文学にみる時空の表現を事例に、漢訳仏典の表現がいかに深く関わっていたかを豊富な実例で精緻に立証する論。翌年に刊行された大著『漢文仏経文体影響下的日本上古文学』全三巻(社会科学文献出版社、二〇一九年)に結実する一端を披瀝したもので、当著書は上代文学の語彙表現と漢訳仏典類との関係を精密に検証した労作であり、中国語版であるため、まだ日本では認識されていないが今後の研究動向に大きくかかわる重要な成果といえる。

小川豊生論は夢窓疎石の『夢中問答』を例に、如来蔵思想など東アジアに共有される宗教世界を深い視座からとらえた。ここでもとくに擬経の『首楞厳経』の重要性が指摘され、石井論とも共鳴するが、さらには世阿弥の能楽論の真髄とされる「離見」(の見)が、その源泉はこれら擬経にあることを明らかにし、あらたな研究の地平が拓かれたといえる。

小島裕子論は、東アジアにおける華厳や文殊の聖地であった五台山の意義をめぐり、東大寺創建の聖武、良弁、菩提僧正、行基らを聖化した『四聖御影』を中心にとらえ、四聖観が影響を及ぼす説話言説の展開相を検証する。聖地もまたさまざまな人やものが行き交う、説話に欠かせない磁場であり、さらには三国伝来や菩薩化身や東大寺創生神話等々、多面的な説話の機能や生態を浮き彫りにしている。

野村卓美論はコメンテーターであったが、観音化身で名高い宝誌の墓や廟のある南京の霊谷寺のフィールドワークをふまえつつ、李白の詩、呉道子の肖像画、顔真卿の書による「三絶碑」に関する報告が詳細で、特論のかたちで掲載することになった(ちなみに「三絶詩」に関しては近時、金文京論〈新釈漢文大系『李白』上・月報〉もある)。

以上の発表をもとに、渡辺麻里子、陸晩霞、吉原浩人各氏がコメンテーターとしてそれぞれの立場から意見を述べ、あわせて『鷲林拾葉鈔』などの天台談義書(渡辺)、補陀落渡海と普陀山(陸)、日本偽撰とされる『心性罪福因縁集』(吉原)等々と関連づけて自説を展開し、「中国仏教と説話文学」の議論をより深化(進化)することができた。

ついで、初日と二日目とそれぞれ「中国仏教と説話文学」の課題の延長及び個的展開としてラウンドテーブルを行ったが、初日「『釈氏源流』を読む」は、二〇一二年以来継続している北京を主とする内外の「東アジア古典研究会」メンバーによる『釈氏源流』読書会の成果報告である。

『釈氏源流』は明代の十五世紀、南京の大報恩寺の宝成の編、前半は仏伝(釈迦の伝記)、後半は中国への仏教伝来を主題に僧伝形式で語る挿絵付きの刊本で、全四百段からなる。個々の段は「双林涅槃」のごとく、四字句の表題が提示される。明代にも複数の改編があり、十八世紀の清朝に仏伝のみの大幅な改編本が作られ、書名も『釈迦如来応化事蹟』になり、挿絵もまったく変わり、段や本文にも出入りがある。朝鮮版や和刻本(挿絵なし)、ベトナム版なども作られ、文字通り東アジアの〈漢字漢文文化圏〉を代表する作例である。小峯論は東アジアや欧米にもひろまった『釈氏源流』伝本の紹介、周以量論は『釈氏源流』と出典との関連、高兵兵及び何衛紅論はそれぞれ具体的な章段例からの検討であった。

読書会では、基礎的な翻刻注解をふまえ、漢訳仏典や仏典類書など出典との関連、仏教史や文学史上の意義、あるいは挿絵の意義等々について多角的な検証を行っており、いずれ成果を集約したいと考えている。

二日目のラウンドテーブル「東アジアの〈環境文学〉と宗教・言説・説話」は、近年関心の高まっている〈環境文学〉を軸に、中国仏教と説話の課題をさらに相対化しようとしたもので、その年の夏に立教大学で開催されたシンポジウム「日本と東アジアの〈環境文学〉」の続編的な意義をも持つ。劉暁峰論は年中行事研究の立場から東アジアにひろがる「鼠の嫁入り」説話から習俗と環境を照射した。染谷智幸論は、東アジアの〈性〉と〈環境文学〉を探る立場から、遊郭文化とシラネ・ハルオ氏の提唱する二次的自然との相関をとらえようとする。樋口大祐論は歴史叙述(時間)と類書(空間)の対比を軸に延慶本『平家物語』、『古今著聞集』『塵袋』などを事例に動植物表象の位相差を取り上げた。

米田真理子論は栄西による菩提樹の将来説話を中心に、それが仏法伝来や再興に深くかかわることを精細に跡づけた。金英順論は朝鮮の説話集といえる野談集の代表作『於于野談』を例に災害説話と龍や鰐、蛇、烏、梟等々、異類や動物との関わりから検証した。グエン・ティ・オワイン論は、ベトナムの〈環境文学〉研究の現状を紹介し、ベトナム古典から神話伝説集の『嶺南摭怪列伝』の「傘円山伝」及び説話的類書の『公余捷記』の「強暴大王」「崑崙三海記」等々を例に洪水、治水の説話を取り上げた。

〈環境文学〉の具体的な対象からみれば、劉・樋口・米田・金論は動植物・異類、金・オワイン論は災害、劉論は年中行事の時間と習俗、染谷論は遊郭という場、社会環境がそれぞれ対象となり、これらに宗教の言説が深くかかわることが明らかにされた。とくに米田論の菩提樹は釈迦の成道にまつわる聖なるイメージが付与され、仏法の伝来や中興の象徴となり、同時に〈異文化交流文学〉を際立たせる聖樹をめぐる論として意義深いものがある。

以上、新見に富んだきわめて興味深い議論が展開され、今後の研究のあらたな地平が開拓できたといえよう。

見学をめぐって

北京周辺は、十世紀初頭に北方の契丹・遼が渤海を滅ぼして勢力を延ばし、朝鮮半島(高麗)にも侵攻、中国東北部を中心に広大な王国を築き、仏教文化が花開くが、十二世紀前半に金(女真)に滅ぼされ、各地に塔や遺跡が多く残る。中京を中心に東南西北にそれぞれ都を置くが、その南京が現在の北京に相当するため、現在の北京郊外の西部に遼の寺院が多く残っており、「中国仏教と説話文学」の課題にもふさわしい場であった。

三日目の見学はこれに合わせて、西北部の龍泉寺(背後に山並みが聳え、北京市街が遠望できる景勝地)、大覚寺(遼代の碑文あり、大銀杏でも有名、精進の昼食)、潭柘寺(創建は晋代にさかのぼり、北京周辺で最古に属する。群小石塔が貴重)、最後に北京市街の天寧寺の塔をめぐった。

今後さらに説話文学会が世界に開かれ、海外で説話や古典研究を進めている若い人たちが共に自由に参加できる広場となるよう祈念したい。本書がその一つの道標とならば幸いである。