小林ふみ子「古き江戸をいかにたずねたか─はじめに」●『好古趣味の歴史 江戸東京からたどる』(文学通信)より期間限定全文公開

『好古趣味の歴史 江戸東京からたどる』(文学通信)より、小林ふみ子「古き江戸をいかにたずねたか─はじめに」を期間限定全文公開いたします。

------

●本書の詳細はこちらから

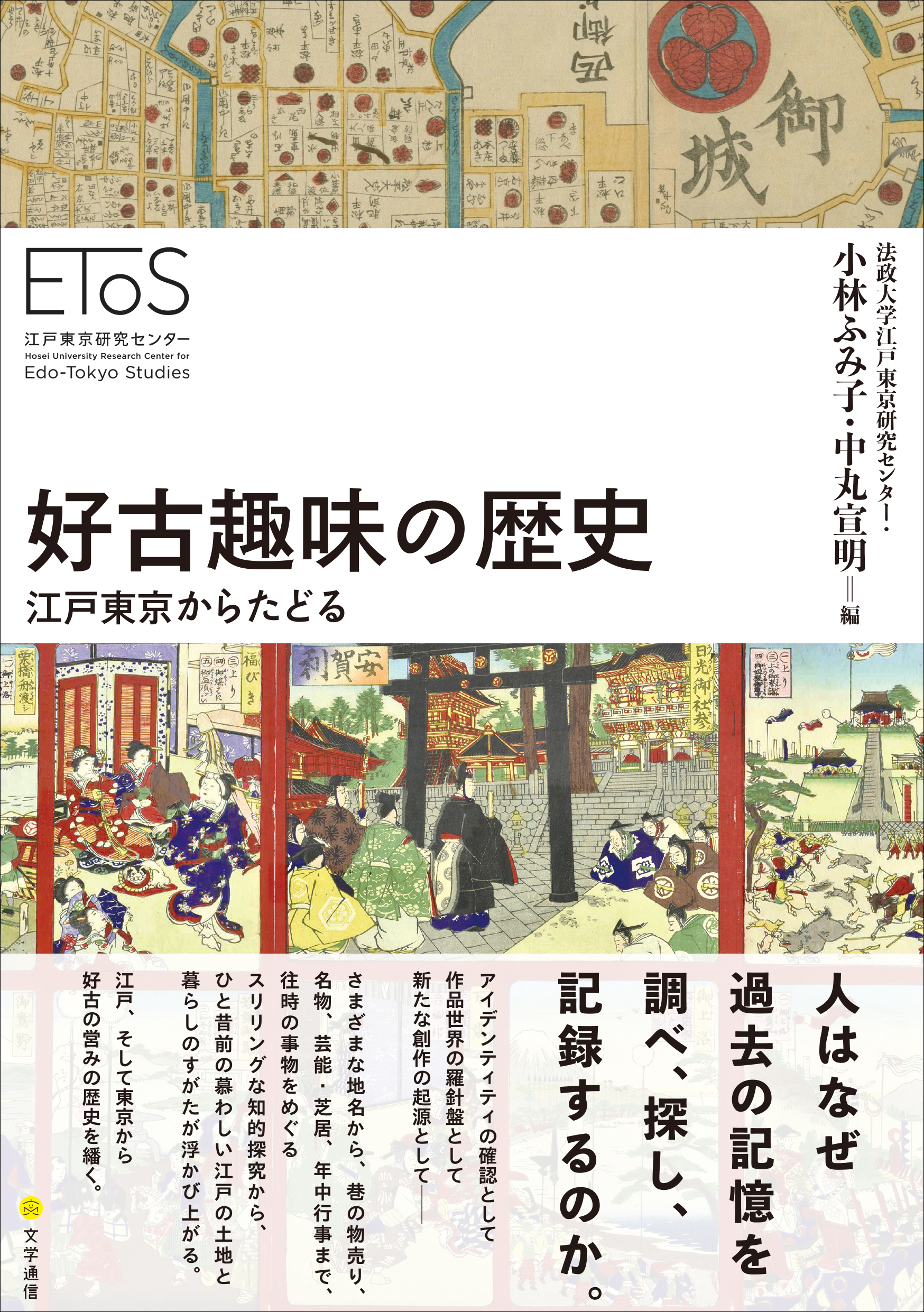

法政大学江戸東京研究センター・小林ふみ子・中丸宣明編

『好古趣味の歴史 江戸東京からたどる』(文学通信)

ISBN978-4-909658-29-6 C0095

A5判・並製・272頁

定価:本体2,800円(税別)

------

古き江戸をいかにたずねたか─はじめに

●小林ふみ子

「古いモノ・コト」─そう聞いて、魅力を感じるか、どうか。現代では人それぞれの価値観によって大きく分かれるところであろう。しかし、そのように意見が割れるどころか、「新しいモノ・コト」を好む人が多くなったのは明治以降、「文明」の「進歩」が目に見えるようになってからのことで、圧倒的多数派になったのはあるいは第二次大戦後のことかもしれない。

○実用性を超えた「好古」の営み

それ以前には、そうではなかった。広く記録をたどっていにしえの諸事象のさまを考究することは、日本では古来行われてきた。宮廷周辺の儀礼、しきたりなどの有職故実が平安時代より孜々として研究され続け、武士に政治の実権が移ってからは武家方の故実の探究が発達した。時代が下るにつれて世が衰えていくとした仏教の教えをはじめとする下降史観が底流した前近代、古きを貴ぶのは、いってみれば当然のことであったろう。

公家の有職故実にしても、武家故実にしても、「事実」を調べて、その結果を当代の儀礼や制度など活かすというような意図が、なんらかのかたちで前提とされていた。それがいつしか、そうした広い意味での実用性を離れ、純粋に学問的ないし趣味的な「好古」の営みとして行われるようにもなる。

「好古」がそんな実用的な目的を超越して大きく展開されはじめたのは、十八世紀なかばのことであった。まさに「好古」を号として古きを追い求めた京都の和学者藤貞幹(一七三二〜一七九七)、あるいは老中退任後の白河藩主時代に学者・絵師らに命じて大部な古器物図録『集古十種』を編纂させたことでも知られる松平定信(一七五八〜一八二九)あたりが、その代表格といってよかろうか。そのような営みは個々に進められただけでなく、学者・文人たちが会集し、情報を共有するかたちで、各地で広がりをみせたこともよく知られている。

こうした動きは、歴史ある都を擁する上方にあっては、貞幹のように、より古いものをめざして古代・中世へとさかのぼることが志向され、実際、それが可能であった。

○新興都市江戸の「事実」考証と記録

それに対して、新興都市江戸では事情が大きく異なっていたらしい。なにしろ都市としての歴史が十六世紀末の徳川家康の入府以降にほぼ限られ、それ以前のありようを伝える史資料が乏しかった。中世にさかのぼろうとすると、とたんに来歴の怪しい文書に頼らざるをえなかったことは、本書の神田稿(Chapter2)が詳らかにしている。いきおい徳川の世を迎えて以降に関心を集中せざるをえない。その結果として、尊卑雅俗を問わずさまざまな物事が関心の対象となった。歴史・地理はもちろん、古器物、慣習、行事から、流行や風俗まであらゆる物事について、書籍・文書や碑銘、伝聞・伝承、絵画など、多くの資料を集め、それらにもとづいて「事実」が考証、記録されることになる。そのような営みを記録したのがいわゆる「考証随筆」であった。

近世日本において、「随筆」と総称される、文体も内容も多種多様な書き物が制作されたことは、少しこの時代のことを調べたことがある人のあいだではよく知られている。近世という時代は、中国においても「筆記小説」と称される同種の書物が多数編まれたように、知識人の裾野が広がり、モノを書き残す人が増えたなかで国を超えて起こった共通の現象であった。日本ではその「随筆」のなかでも、とりわけさまざまな対象についてそのなりたちや来歴などを「考証」した過程・結果をまとめたものが「考証随筆」と呼ばれ、本書でみていくような「好古」の基盤となる。本書では、さらにそれが大きな価値観の転換期を経た近代に入ってどうなってゆくのかも追っていこう。

○本書の構成

第一部「知識を集め地理をひもとく」では、江戸をめぐる地理情報がどのように探究され、それがどのような文芸的営みを生みだし、どんな都市像を描いたのか、江戸時代から明治にかけての流れをたどる。十八世紀後半以降、文人大田南畝や戯作者山東京伝、曲亭馬琴、そして近代の作家幸田露伴、森鷗外へと、それぞれの歩みをみていくなかでうかびあがるのは、近世と近代の間の断絶だけではない。地名へのこだわりに象徴されるような、なにがしか共通するこの都市への向き合い方がみえてくる。

第二部「風俗や慣習の由来を探る」では、江戸の都市生活や風俗の特徴的な物事が記録されるようになり、それが後世に考証の対象となってゆくさまをみる。十八世紀前半から、江戸の都市文化の成熟とともに、新奇な風俗として、一見、とるにたらないようなものごと、たとえば名物や街頭の物売りや芸能、行事などが記録され始める。のちの考証家たちがそれらに驚くべき関心と労力をふり向けたことと、その意味を探る。このうち金稿(Chapter6)では、朝鮮通信使たちのまなざしと、日本人の書き残したものを交差させることで、両者の認識の違いまでもうかびあがってくる。

第三部「盛時の歌舞伎と遊里の面影を求めて」では、「悪所」と呼ばれて人びとを魅了した江戸の華に対する好古趣味、そしてそれが生みだしたものについて考察する。「元禄」という年号に象徴される往時に活躍した名優、名妓、その姿を描いた絵師菱川師宣や英一蝶、彼らとゆかりの深かった俳人其角、また鳥居派の浮世絵師らの絵画や句作が愛好され、それを元にさまざまな作品が生みだされたさまをみる。

第四部「響き続ける江戸」では、明治に入ってからの古物に向けられたまなざしの変化、また新旧の価値観の交錯を眺める。「趣味」という価値判断で「好古」の対象を選別するようになったこの時代、方法として継承された考証随筆も書画骨董という美的な価値のあるものに重きがおかれるようになっていた。また、江戸を愛したことで知られる作家永井荷風、そして石川淳が、近代人としてそれぞれに〈江戸〉との距離を測りながら、自らの文学のなかにそこから得たものを再生したことが描きだされる。

○江戸東京流の記憶のとどめ方

このように近世から近代にかけて、江戸東京という都市の空間や広い意味でのその文化は、かずかずの作者・作家たちにとって自分たちの拠りどころ、いってみればアイデンティティ探究のよすがとなり、ときにその作品世界の羅針盤とされ、あるいは新たな創作の着想源ともなった。その興味が向けられたのは、都市を代表する「名所」─寺社や橋梁などの大きな建築構造物、あるいは隅田川のような象徴的な地形、多くの人を集めた盛り場などもあるいっぽうで、小さな地名の一つひとつ、なんでもない事物、かたちのない慣習や行事、身分階層や活躍した分野の貴賤、客観的な功績の大小を問わない、さまざまな先人たちにまで及んでいたことがみえてくる。

災害の多い日本列島で、この都市は、大地震や洪水、高潮にたびたび見舞われただけでなく、海外の大都市に較べると、木造建築が圧倒的多数を占めたために火災に対しても脆弱であった。しかも、さきに記したように歴史が比較的浅く、残すべきモノゴトが数百年のうちに集中していた。そのなかで記録、記憶・口碑、また残された事物を最大限に活用し、風俗や慣習に至るまですべてを書きとめ、あるいは再現しようとし、またそれらを生かして新たな世界を築きあげようとした、それが江戸東京流の記憶のとどめ方であったのではないか─そんな見通しのもとに本書を読みすすめていただきたい。