「お墨付き」とメディア――『土偶を読むを読む』編集余滴

「お墨付き」とメディア――『土偶を読むを読む』編集余滴

を公開します。ぜひご一読ください。

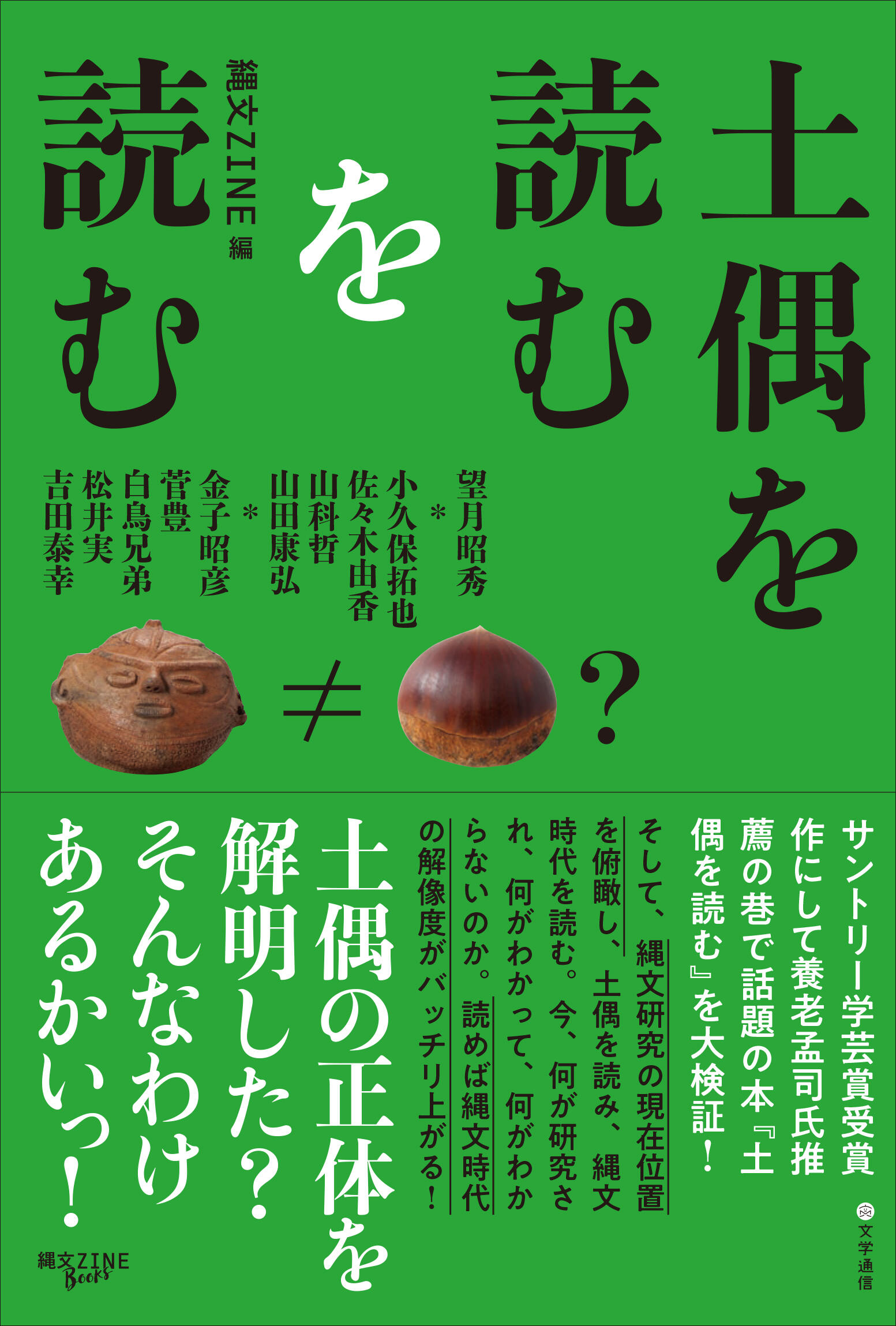

望月昭秀編『土偶を読むを読む』(文学通信)

ISBN978-4-86766-006-5 C0021

四六判・上製・432頁

定価:本体2,000円(税別)

「お墨付き」とメディア――『土偶を読むを読む』編集余滴

岡田圭介(文学通信)

「お墨付き」とメディアについてである。

『土偶を読む』の著者竹倉氏は以下のように、「「お墨付き」を付与できるいかなる「権威」もこの世に存在しない。」と述べている。

さんざん探してはみたものの、結局、私の研究に「お墨付き」を付与できるいかなる「権威」もこの世に存在しない(新しい挑戦とはどうやらそういうものらしい)ことを理解した私は、自分で大学の施設を借り、そこで講演会を行って研究成果を発表することにした。

(竹倉史人『土偶を読む――130年間解かれなかった縄文神話の謎』晶文社、2021。引用は2022年8刷、343-344頁)

本書の編集者のインタビュー記事によると、晶文社で刊行されることになった事情は、以下のように記されている。

「「お墨付きは?」と思わず竹倉さんが聞くと、江坂さんは笑って「不要です」と即答した」と。

資料を読み、竹倉さんの話を聞いた江坂さんは、その場で書籍化を約束した。「お墨付きは?」と思わず竹倉さんが聞くと、江坂さんは笑って「不要です」と即答したという。

「この本は『考古学』の研究書ではなく、人類学・神話学・美術・認知科学等さまざまな視点から、これまでは考古学が専門としていると思われていた『土偶』あるいは『縄文人のこころ』にアプローチしたものです。それゆえ、考古学研究者のお墨付きは特に必要ないと考えました。基本的に研究というものは何か新しい見解をそこに付け加えない限り、意味がない。今までにないまったく新しい視点を提示したこの本は、まさに真の研究だと思います」

出典 話題の本『土偶を読む』の編集者 「そこにしかないものの痕跡を残したい」|じんぶん堂

https://book.asahi.com/jinbun/article/14370659

※ちなみに「じんぶん堂」とは、発起人:晶文社、筑摩書房、白水社、平凡社、朝日新聞社による、共同運営サイト(https://book.asahi.com/jinbun/about/)であり、この記事は掲載媒体を考えるに広告的色彩が強いことはあらかじめ指摘しておきたい。

また『土偶を読む』は、晶文社の紹介によると「「考古学×イコノロジー研究」から気鋭の研究者が秘められた謎を読み解く、スリリングな最新研究書」とされたものだ(https://www.shobunsha.co.jp/?p=6333 最終閲覧2023.5.31)。本書を研究書として話を進める。

■無批判に用いられる「お墨付き」という単語

広告的色彩が強いせいか、上の記事「話題の本『土偶を読む』の編集者」では、竹倉氏のいう「お墨付き」という単語をそのまま用い構成しているので、記事を編集したライターも「お墨付き」を無批判に用いている。「お墨付き」という単語は、その文脈のなかで、権威を揶揄するイメージも付されている。『土偶を読むを読む』でも明らかにされていることであるが、既存の権威を仮想敵に設定しそれを批判することで『土偶を読む』は正統性を主張しようとしている。この記事はその言説をスライドさせ語っているのである。

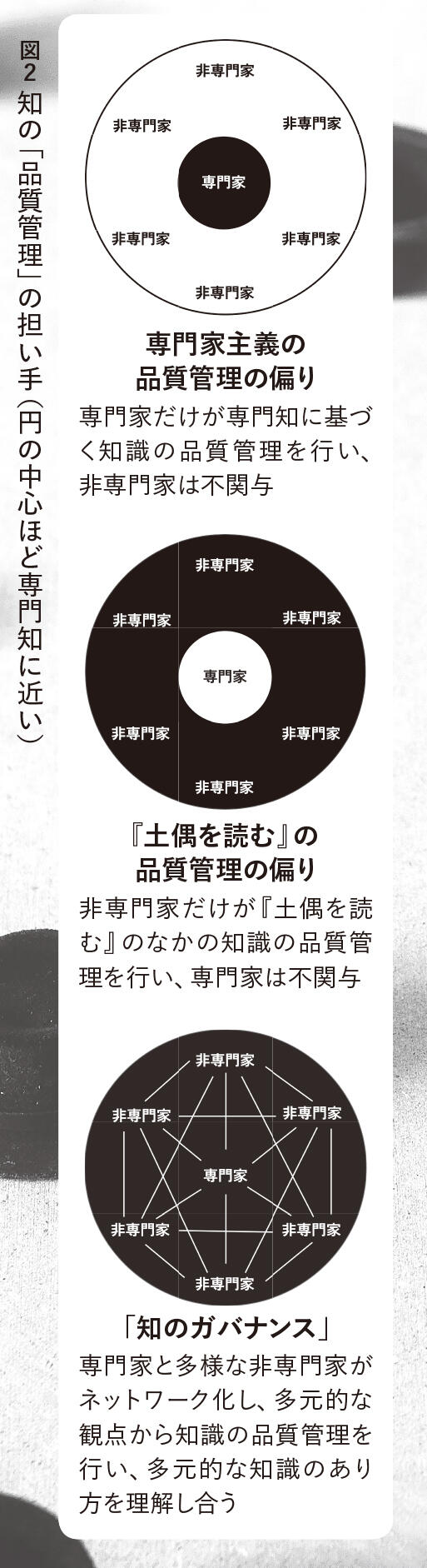

たとえば弊社のような学術出版社は、学会誌を読み、学会発表を聞き、研究者と話をする。そのなかで、自身の対象とする出版ジャンルの研究について認識を深め、それを出版活動に結びつけていく。ある原稿を出版しようとなった場合、編集者は自身の知見やネットワークを動員し、それが刊行すべきものかどうか考える。専門出版社の編集者といえども、決して専門家ではない(研究者出身の編集者で、ほとんど専門家といってよい編集者もいることはいるが)。『土偶を読むを読む』掲載の、菅豊「知の「鑑定人」――専門知批判は専門知否定であってはならない」の図2(419頁、下図参照)の真ん中の図でいう「非専門家」に専門出版社の編集者も基本的には属するのである。

■出版と事前リサーチ

学術出版社の編集者は「非専門家」であるがゆえに、刊行前、事前にリサーチすることになる。

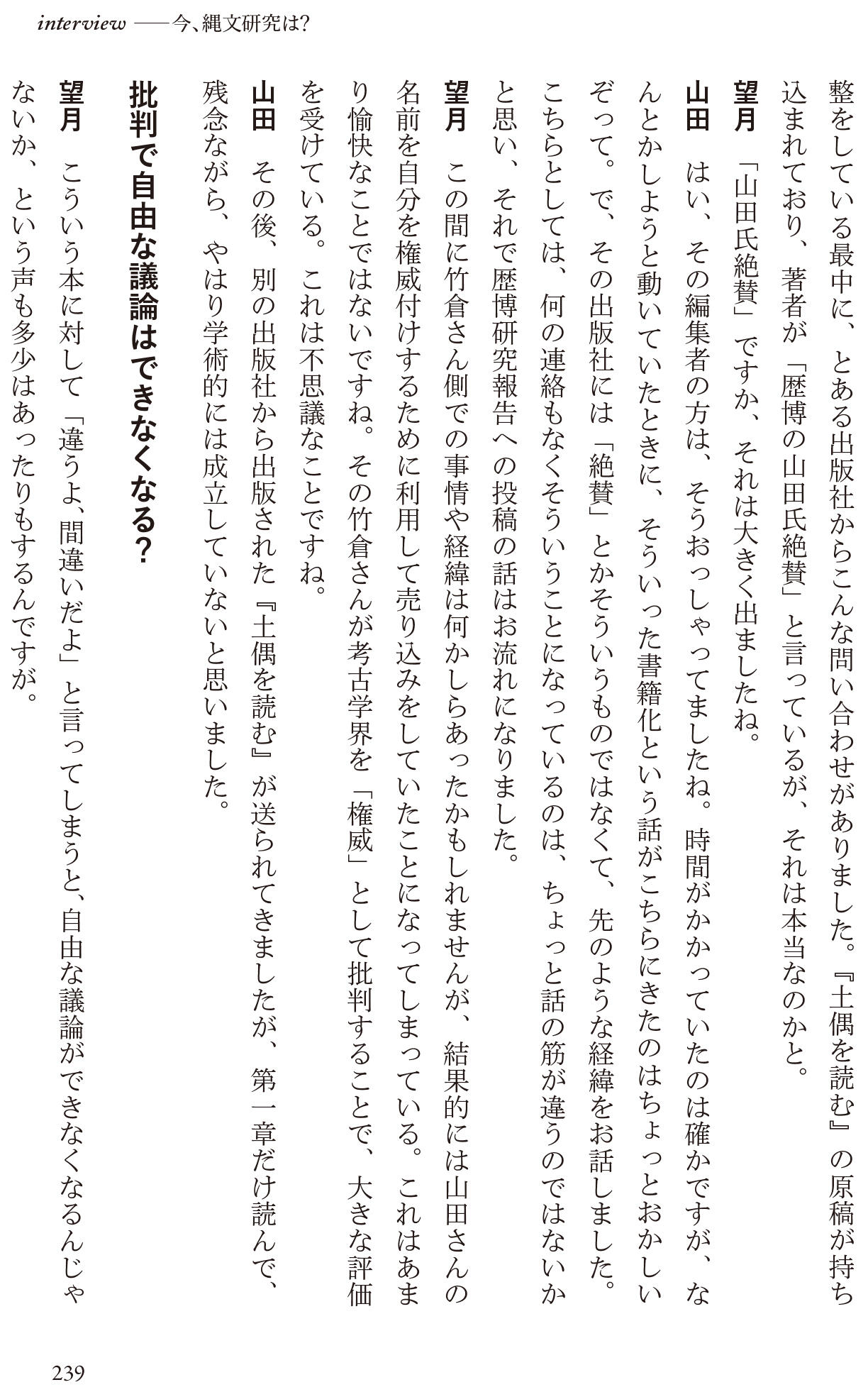

『土偶を読むを読む』(239頁、下記図参照)には、山田康弘氏に出版社から事前の問い合わせが来た様子が書かれているが、このようなことをしたり、その原稿にまつわる資料を集めたりする。これを完璧にやれるかというと、限度はある。弊社でもやれているかと問われれば、とてもそうと言い切れない。だが、それはやるべきであるし、それを緻密にやらなくてもよい程度の関係性を研究者たちと作っておくべきであろう。

『土偶を読む』の担当編集者は、上述サイトではそれを「不要です」とした。

先駆的な研究を扱う場合や、判断の参考となる研究者が身近にいない場合は、出版社が自らの意志で刊行することは十分ありうることである。それでも刊行しようと思ったらそうすべきであるが、しかし最低限のファクトチェックは必須である。ファクトチェックを怠った結果、『土偶を読む』は、『土偶を読むを読む』において「間違いの多さと、「皆目見当違い」で破綻した内容」と編者が指摘する結果になってしまった。

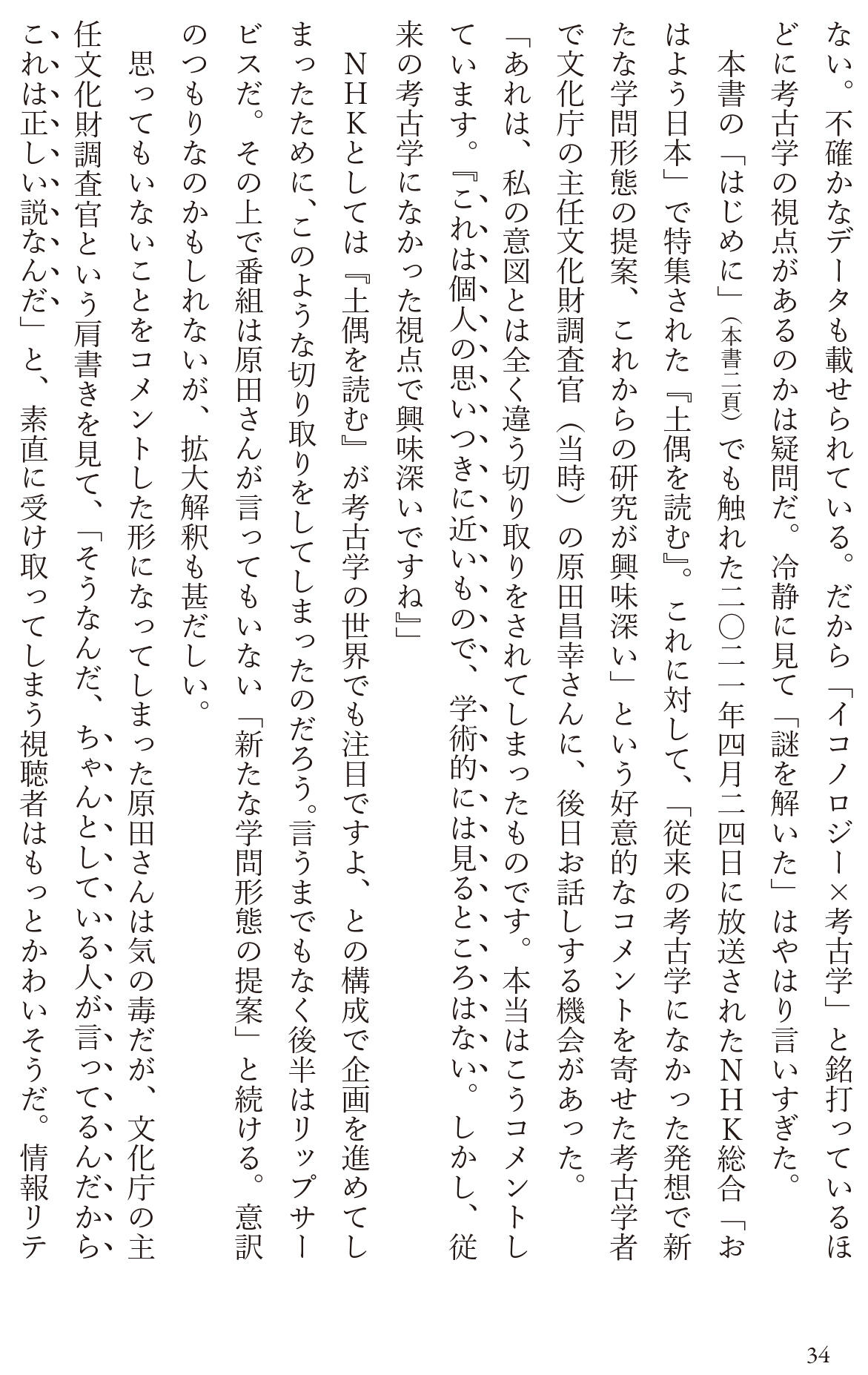

■間違いの連鎖

出版社が間違いに気がつくことなく刊行までいたってしまった場合、またそれが強力なプロモーションもともなう場合、下記のようなことも起こってしまう(『土偶を読むを読む』34頁、下記図参照)。出版社が出しているちゃんとした本だからと「お墨付き」を感じたメディアは、簡単に騙されてしまったうえに、無批判に本の主張に沿った内容を再発信することになってしまった。こういった現象はどうやったら起こるのか、本当のところを解明してみたいものであるが、難しいであろう。

■出版社をはじめとして、メディア関係者に

今回、「『土偶を読む』はどうメディアで取り上げられてきたか」というコーナーを作った。ある言説がどのように広まっていくのか概観することが可能である(発売日当日にNHKの朝のニュースになっていることや、発売から3週間足らずで毎日新聞に書評が掲載されていることなど。とても興味深い)。また出版社をはじめメディア関係者の方々には、『土偶を読むを読む』掲載の、菅豊「知の「鑑定人」――専門知批判は専門知否定であってはならない」をぜひお読みいただきたい。メディアと専門性をめぐる問題を考えるよき手がかりとなるはずである。