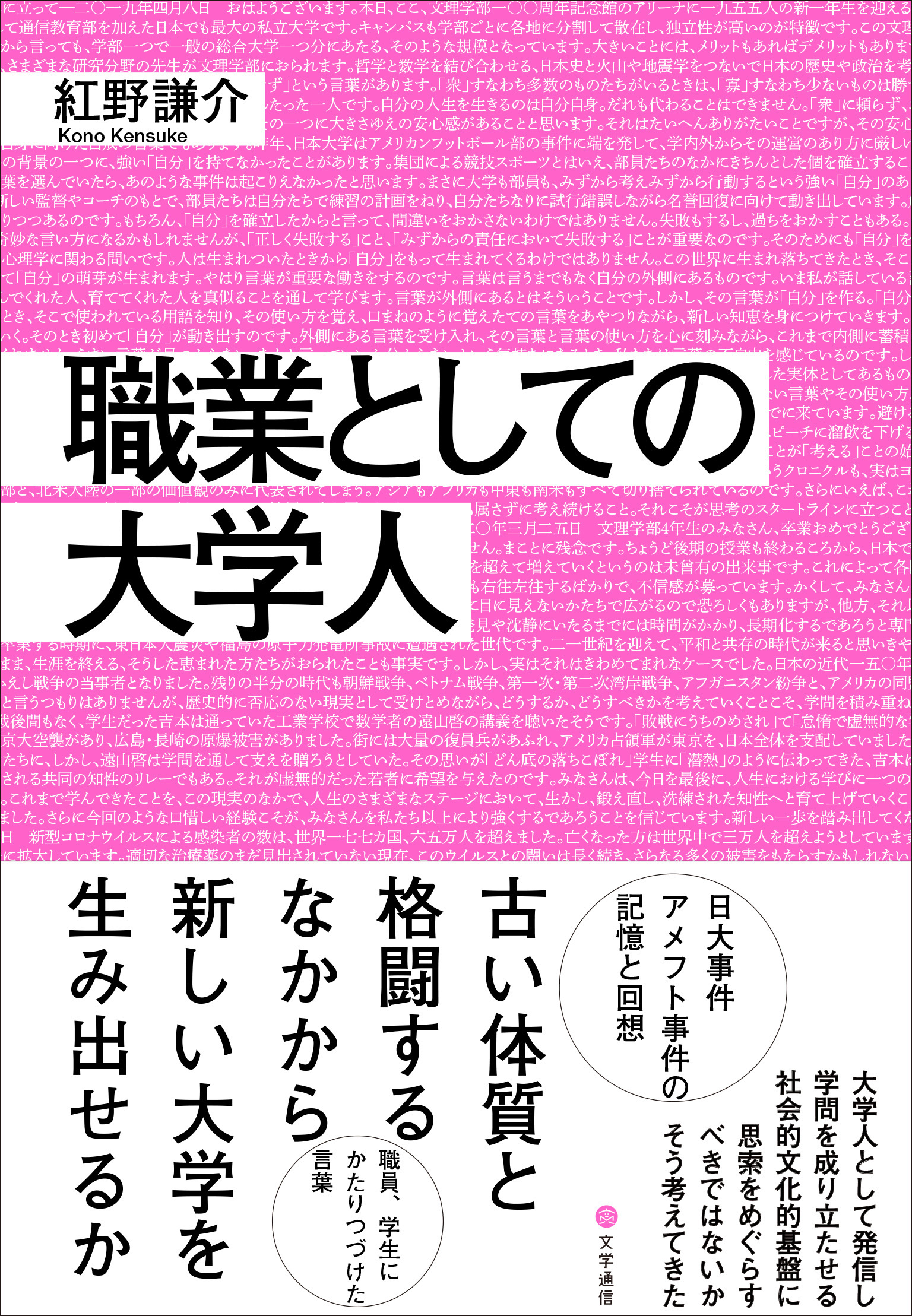

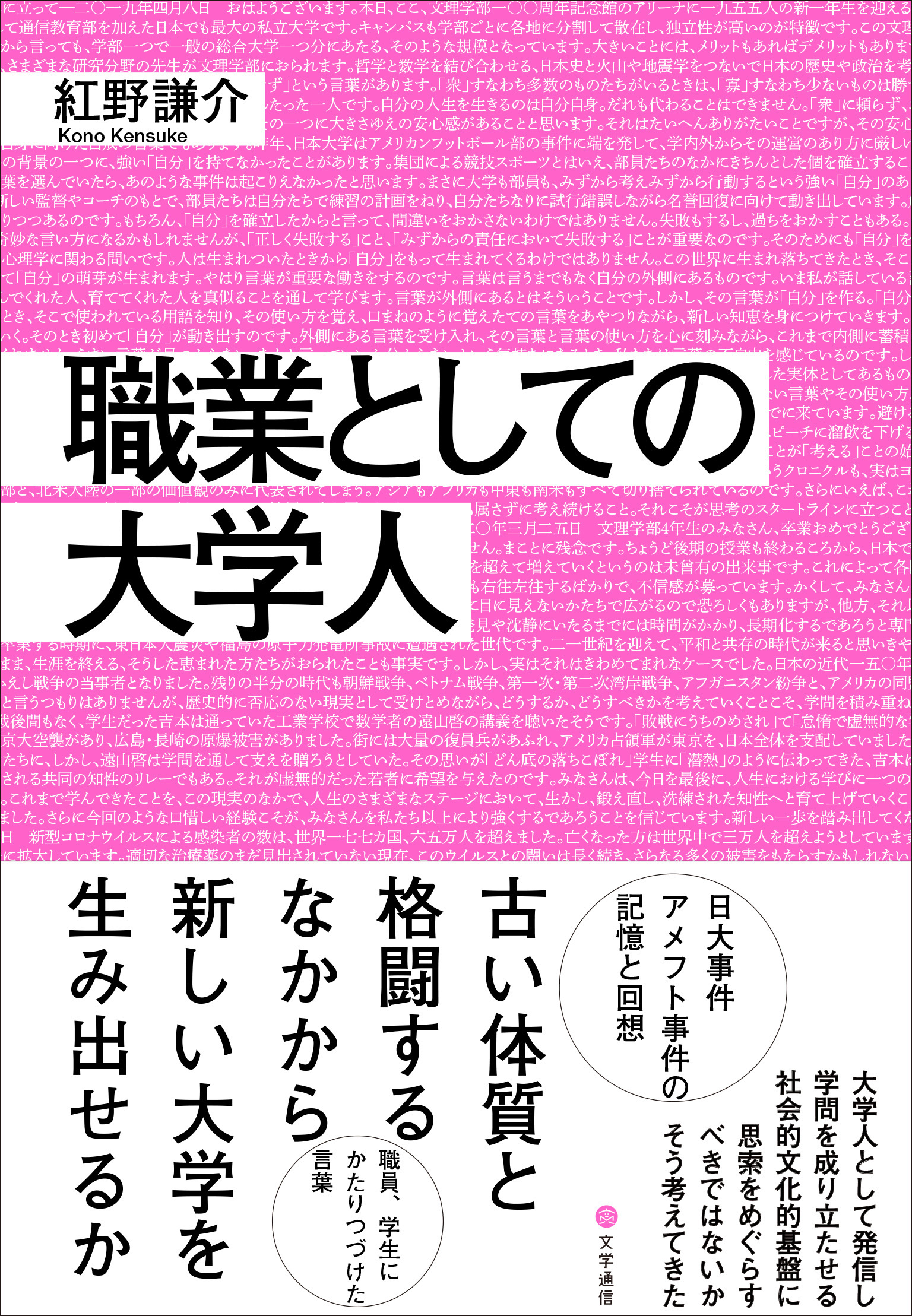

紅野謙介「学校法人のガバナンスをめぐる臨床的研究 ─日本大学で何が起きていたのか」の冒頭「日比谷公園の向かい側で」を公開(近刊『職業としての大学人』より)

近刊・紅野謙介『職業としての大学人』より、冒頭テキストを公開いたします。

「この困難な時代の大学に携わる方たち、大学での仕事に関心を持っている方たちに」向けた書です。

ぜひご一読ください。

紅野謙介『職業としての大学人』

ISBN978-4-909658-77-7 C0037

四六判・並製・336頁

定価:本体1,800円(税別)

*****************

学校法人のガバナンスをめぐる臨床的研究

─日本大学で何が起きていたのか

日比谷公園の向かい側で

二〇二一年一一月二日、この日、私は東京地方検察庁特捜部に呼び出されていた。

日本大学元理事による背任事件にからんで事情をうかがいたいという電話が前日にあり、都合を聞かれて、千代田区霞が関一丁目にある弁護士会館前に一六時に来るようにという指示を受けた。そこに事務官が迎えに来るという。定刻に弁護士会館の前にたたずんでいると、それらしき女性事務官が現れ、二つ隣の検察合同庁舎に案内された。わざわざ離れたビルの前を指定するとは、どうやら直接、検察庁を訪ねられることは避けているらしい。同じように事情聴取を受ける他の関係者とはちあわせしないようにしていると推測された。

東京地方検察庁特捜部は千代田区九段南にある九段合同庁舎にある。しかし、案内されたのは、霞が関一丁目一番一号、中央合同庁舎第六号館A棟であった。東京高等検察庁、公安調査庁、最高検察庁などが入って、検察合同庁舎といわれる建物で、すぐ裏が法務省、内堀通りをはさんで日比谷公園が前に広がる高層ビルである。かつて特捜部もここに入居していた。いまも使用しているのだろう。あるいは他の部署からも応援の検事たちが導入されているのかもしれない。いずれにせよもともとはここが本拠地である。

東京地方検察庁とは、直接的な実力組織である警察と連携し、被疑者を裁判にかけるか否か、起訴の最終的な判断を下し、いったん判断すれば裁判の当事者として犯罪を追及する。権力行使によって国家の治安を維持する行政機関の一角である。なかでも特捜部は、政治犯罪、経済犯罪を扱う検察庁のエリート部署であった。

庁舎前に広がる日比谷公園の木々を目にして、おやおやと思わず口元がゆるんだ。この日、私は午前中に文理学部で教職課程科目「国語科教育法Ⅳ」を終え、昼すぎには大学院の「近現代文学専門演習3」の授業を行っていた。演習では二〇〇〇年代以降の現代小説を扱っているのだが、その日はたまたま前週に決めた柴崎友香の「宇宙の日」(『文藝』二〇〇八年冬号)という短篇小説をめぐって議論をしていたのである。

この小説は、語り手の「私」が日比谷の野外音楽堂でROVOのライブを見た体験が書かれている。ROVOは一九九五年から活躍している日本の音楽バンドで、ツインドラムによる爆発的なリズムとエレクトリックギターやヴァイオリンを駆使したトランス系の音楽で評判を呼んだグループである。宇宙的な音楽を目指す、そう彼らは言っていた。二〇〇三年からは日比谷の野外音楽堂で毎年、ゴールデンウィークに「ROVO presents MDT Festival」というライブを開催していた。そこに登場人物が参加する。それだけの話である。

登場人物の葛藤や挫折、心の変化や成長を描くのが一般的な小説の常套である。そのオーソドックスを外して、ただひたすらライブを聴いて小説は進む。大きな展開のないストーリーで、それだけで果たして小説にできるかどうかに挑戦した、実はかなり野心的で実験的な短篇である。

ライブで「私」は宇宙にまで響くようなトランス・ミュージックのグルーヴに巻き込まれながら、それを拒むような庁舎の建物を見続ける。

右側を見上げると、夏の始まりの新緑が盛り上がった木々の向こうに、大きな建物が見える。四角い建物に四角い窓が並ぶ、その単調さのせいなのか、どこがどうってはっきり指摘できるわけではないものの、とにかくさえないデザインのせいなのか、知らないけど絶対官公庁関係の建物だと分かる。五月五日という、黄金週間を象徴するような日。明日もまだもう一日休みがある日。そして夕方六時過ぎ。それなのに、いくつかの、だいたい建物の五分の一ぐらいの窓には明かりがついている。

おそらく窓からは日比谷野外音楽堂で演奏している人たちがよく見えるだろう。「うらやましくてずるいと思った。この距離なら、きっと音も聞こえるだろう」。しかし、窓の明かりの向こうに人影が浮かぶこともなく、ライブに参加している「私」が彼らに手を振ることもなかった。静まりかえった庁舎。トランス系の音楽と好対照な庁舎は、霞が関と日比谷の野外音楽堂の内堀通り一本を隔てた距離を示している。音楽に憑かれた「私」の妄想は、やがてあの建物のなかにいる人たちが音楽に反応し、トランス状態になって「いてもたってもいられなくなって」抜けだし、音楽に熱狂し、踊っているすがたを思い浮かべていく。

熱狂と沈鬱とをこもごも描いたこの短篇をどう読んだらいいのか、大学院生たちとそんな議論をしていた私が、三時間後に立っていたのは、まさにその日比谷公園前、野外音楽堂をそばに控えた庁舎の建物だった。あまりの奇遇に驚きながら、事務官に導かれるまま、灰色の建物に入った。正面からではなく業務用のエレベーターで高層階にあがる。大きな建物にかかわらず、細かく仕切られていて、廊下は広くはない。壁も床も天井も基本的には同じくくすんだグレーで、色調の変化を極端に嫌っているのが分かる。

通された部屋は、しかし、予想以上にひたすら広い。三分の一ほどパーティションが仕切られていて、向こう側には別の係官が一人で事務仕事をしているらしい。こちらには大きなデスクが三台。二台は向かい合わせに、一台は横に置かれ、コの字型に配置されていた。コロナ禍もあり、デスクのあいだはアクリル板が設置されている。デスクの横と背後には長机がおかれ、そこには山のように書類がつまれているが、すべて平積みで、書架やキャビネット類は一つもない。殺風景すぎる部屋で、ただ書類の山とデスクが並び、パーティションの向こうでだれかの気配がする。

現れた男性の検事は、まだ若く、四〇歳前後に見えた。挨拶し、名乗り合ってから、私と検事が向かい合わせに座り、女性事務官が横に位置し、コンピュータのモニター、プリンターを駆使している。おもむろに検事はこう切り出した。

先生が今回の背任事件にまったく関与していないことは分かっています。しかし、この事件では事件自体よりも、背景についてよく分からないことが多い。とりわけ大学の理事会、学部長会議など、本部の機構や仕組みがよく分かりません。こういう事件がなぜ大学の中枢で起きたのかが分からないのです。

「学部長の理事はたくさんいますが、みなさんにも聴取しているのですか。なかでも私を指名してきたのはなぜですか」。そう尋ねると検事は答えた。「だれに聴取したかはお答えできません。理事会のなかで日本大学の出身者でない人は三人いますが、先生はその一人ですね。そして先月、文理学部のホームページに出された学部長のメッセージを見るかぎり、組織の問題として今回の事件を把握し、大学本部に対して批判的に見ている数少ない人物のようなので、お話をお聞きすることにしました」。

そして「これは必ず、こういうときに前置きとして申し上げるのですが、このあとお話になることは記録として残していきます。正直に話していただきたいと思いますが、ご自身にとって話したくないことについては答えないという権利が先生にはあります。そこを留意してお話ししてください」と、いかにもありがちな前置きがあってから聴取が始まった。

私自身、まさか東京地方検察庁特捜部に呼び出されて、聴取を受けるようなことがあるとは、これまで想像したこともなかった。日本近代文学の研究者・教員として過ごしてきた私が仮に法律違反を犯したとしても、特捜部の扱う案件ではないだろう。思いがけない事態に好奇心をかきたてられつつ、テレビドラマとあまりに違う殺風景な室内と、男性検事と女性事務官という性別分担の典型ぶりにあきれながらも、こうして私が見てきたそれまでの日本大学の学内状況、理事会や学部長会議における会議への感想や、逮捕・起訴された元理事、そして田中英壽理事長、および事件についての認識について語ることになった。

ただ、当初は一、二時間程度で終わるだろうと考えていた。しかし、問われるまま話すごとにさらにさまざまな質問が出る。結局、聴取は四時間近くに及んだ。ようやく質問も尽きて、私の方からの話も出尽くしたとき、検事は「このまましばらくお待ちください」と立ち上がり、部屋を出ていった。おそらく上司の検事に報告と打ち合わせにいったのだろう。そのあと放置されて、長い待ち時間となった。三〇分以上たって、さすがに待ちくたびれる。かばんも携帯も離れた場所に置かれ、ふれることができないようになっている。女性事務官はただ黙って書類をタイピングしている。最初に「飲み物が必要であれば言ってください、硬貨をあずかって買ってきます。そしてトイレに行きたいときは言ってください。ご案内します」と言われた。そうか、勝手に部屋を出てはいけないし、出るときは監視付きなのだと気づいた。

いつまで待てばいいのか分からぬまま、沈黙していたが、とうとう退屈のあまり事務官に話しかけた。

「ここは日比谷公園の真ん前ですね」

「そうです」

「野外音楽堂もすぐそばですね」

「そうなんです。ライブがあるとよく音楽が聞こえてきて、にぎやかですよ」

ほどけるように、そこで柴崎友香の小説の話をした。事務官はそれまでの無表情から一転して、「その小説の話、よく分かりますね。音楽の高まりを聞いていると、思わず抜けだして聞きにいきたくなりますが、なかなかそうはできません」と静かにほほ笑みながら語った。

「その小説の中心人物は、宇宙に向かってトランスするような熱狂がある一方、道路一本隔てて、法律や国家というか、秩序を守る強い意思を感じとったんでしょうね」

事務官はほほ笑んだまま答えなかった。

四五分ほどたって、ようやく検事が戻ってきた。「お待たせしました。おつかれさまでした。今回、調書として残すかどうかは保留にします。調書として残す場合はあらためてお呼びして署名捺印をお願いします」。

ふたたび事務官に案内されて、業務用エレベーターで一階まで導かれた。途中で、「もう九時になりますが、いつもこういう時間まで仕事なんですか」と尋ねたら、「そういうことが多いですね」と、やはりほほ笑みながら答えが返ってきた。帰宅して、この人は今日一日をふりかえり、何を思うのだろう。検事と私のやりとりを思い出すのだろうか。

真っ暗になった内堀通りに出て、タクシーを探しながら、あらためて聴取の内容を反芻した。今回、日本大学の中枢で起きた事件は、役職者による恥ずべき背任行為だが、それを引き起こした要因は必ずしもだれか、特定の個人の悪意だけではない。明らかに構造として、仕組みとして、違法行為が起きる素地ができていた。そこには日本大学固有の特殊事情もあったが、それだけではなかった。管理職となった教員にも多くの問題があった。多くの大学で同じような問題が起こりえたし、高等教育をめぐる文教行政や、リーダーシップの名のもとにトップダウン決断を促す政界や経済界の改革モードがさらにそれを助長した。その浅薄や上滑りを見抜きながら運営できなかった大学経営陣の愚かしさは指摘しても尽きることはないが、行政や社会も無関係ではない。検事に私が主張したことは、ほぼこうした考えに近い。

むしろ、あえて調書として残してほしいと言うべきだったかどうか。その是非について迷いを覚えながら、私は通りをしばらくうろうろしていた。検事が田中英壽理事長の逮捕をターゲットにしていることは分かったが、その通りにいくかどうか、まだ不透明であった。そこまで行けば、事は大きく動く。しかし、そうならなければ学内では曖昧にすまされていくだろう。まだ、このときははっきりとその見通しがつかなかった。

続きは以下、本書にて。

紅野謙介『職業としての大学人』

ISBN978-4-909658-77-7 C0037

四六判・並製・336頁

定価:本体1,800円(税別)