第5回 文学史の構築と「心理小説」●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第5回 文学史の構築と「心理小説」

尾形大

▶︎1930年代の「歴史意識」と文学場

1928年11月、昭和天皇即位の礼(昭和大礼)が京都御所でとりおこなわれた。前年には大政奉還の立役者の一人だった坂本龍馬暗殺の跡地に石碑が建てられ、28年には京都三条大橋に江戸後期の尊王思想家高山彦九郎の拝礼の像が建立されている。いまだ1923年の関東大震災からの復興の道半ばだった1928年の世は、明治維新から満60年を迎えての明治維新ブームに沸いていた。しかし、新天皇の即位を記念して王政復古の出発点を振り返るという祝賀的な意味づけは、29年10月に発生した世界恐慌にともなう景気の減速、社会不安の拡大などによって変化していく。1930年代の「歴史意識」について成田龍一は次のように論じている。

明治維新から六〇年がたち、近代化という目標の達成が実感される一方、近代への不信感もまた醸し出されるという状況の下で、従来の歴史観が問われ、あらたな歴史像が求められはじめたのである。/このとき、一九三〇年代の歴史意識は、現時の「モダン日本」の出発点――すなわち明治維新の再検討へと赴く。明治維新とそれにつづく過程とは一体なんであったのか、という問いがあらためて社会の表面に浮上してきたのである。明治維新の再検討と再解釈が、こうして歴史意識の焦点となっていく。成田龍一『〈歴史〉はいかに語られるか』(日本放送出版協会2001)

明治維新および明治という時代を振り返り再検討することで、現在の社会を再解釈しようという「歴史意識」は、1930年代の文学の領域にも流れ込み、自分たちの文学の「伝統」を掘り起こし、検証する姿勢をうながした。『岩波講座 日本文学』(岩波書店1931-1933)の1冊『文学論』のなかで土居光知は次のように述べている。

文学の伝統とはいかなるものであるか。(中略)伝統とは過去の芸術を滋養として自分の中にとり入れた芸術家が表現に際して感ずる歴史的知覚、彼の心をして源泉の遙かな流れの中にあることを感ぜしめるその流れ、有機的な生命を有しつゝ成長するものとして文学を展開の相のもとに眺めるものが、現在の文学を推進せしむる力として感ずる弁証法的な力である。

土居光知『文学論』(『岩波講座 日本文学』1933)

土居の言葉は1931年の満州事変以後の国体論、日本回帰の動きと重なり合うものだが、文学もまた「伝統」という言葉のなかで系譜づけられていった様子がうかがえる。ただ、1931、32年頃までの文学場においては、「伝統」は必ずしも肯定的に受け取られるばかりではなかった。

第一次大戦後の西洋モダニズムの文芸思潮をどん欲に摂取し、旧来の文学の革新を訴えて新文学の建設を目指した日本のモダニズム作家たちは、ある意味で「伝統」を否定し、過去の文学と断絶した地点に自らの文学活動の場を建設したものと認識され、しばしばそれを自認した。萩原朔太郎らを「無詩学時代」の詩人たちと批判した『詩と詩論』の春山行夫然り、徳田秋声の短編小説「老苦」(『文藝春秋』1930・9)について「読んで暗然とする。挨拶のしやうがない。」(「九月作品評」『新潮』1930・10)という辛らつな批評を加えた川端康成然りである。

▶︎「新」しい心理を「新」しい方法で表現する「新」しい文学

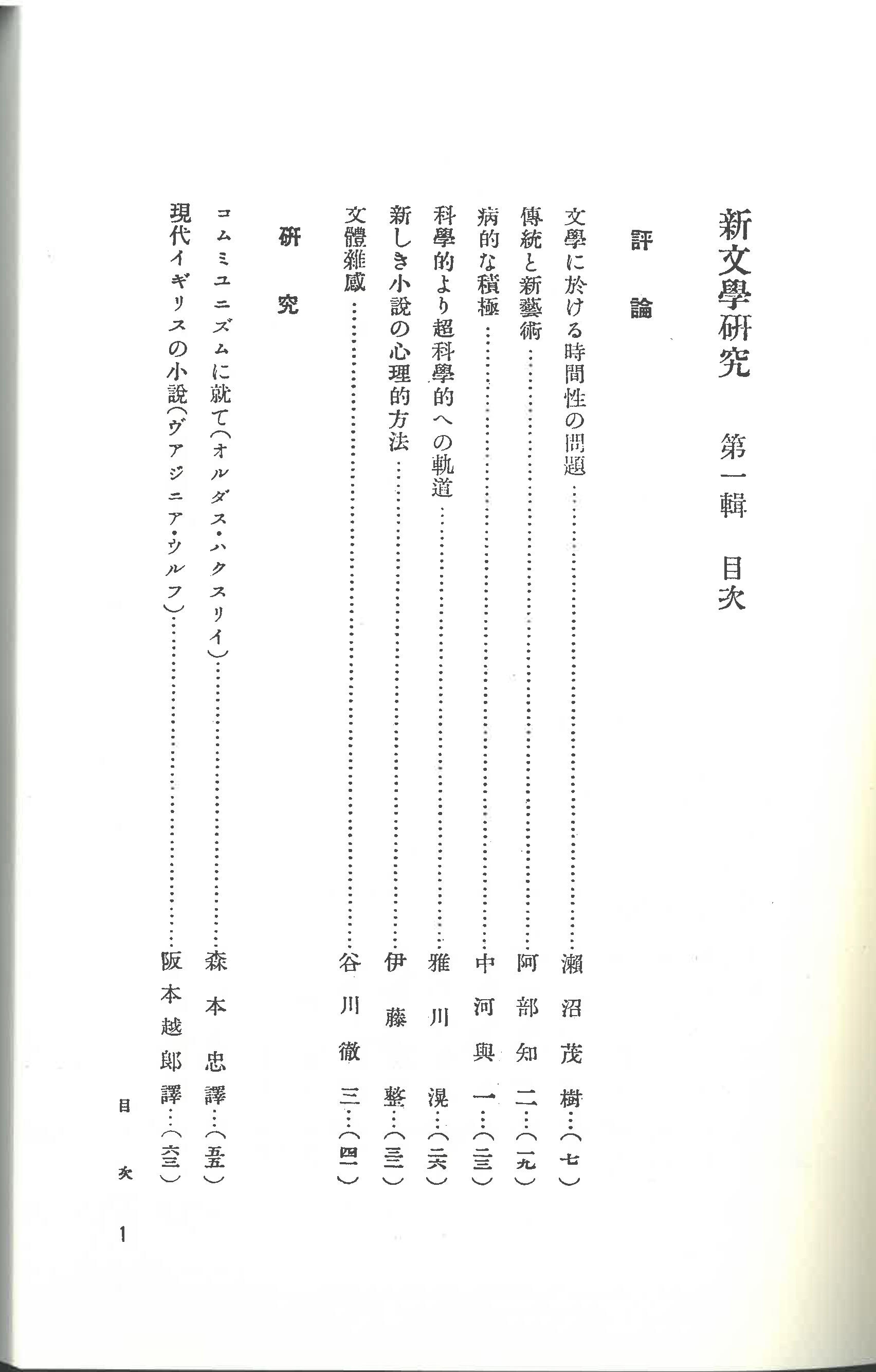

伊藤整は自ら主宰したクォータリー『新文学研究』(1931・1~1932・5)の役割を、「日本のあたらしき文学がとらねばならない理論と作品の上に於ける技術」を「世界の新しき作品と新しき文学方法の研究」によって「提出する」こととした。また、1932年1月刊行の第一評論集『新心理主義文学』(厚生閣書店)では、「新」しい心理を「新」しい方法で表現する「新」しい文学、「新」しい「心理小説」の必要性を訴えた。

ただ、「新」を標榜し「旧」を打破する身振りが眼に付く『新心理主義文学』の刊行を一区切りとするかのように、1932年以降の伊藤は新心理主義文学を「伝統」と接続しようとする動きを見せはじめる。このように「旧」の側に眼を向ける姿勢は、1930年の文学動向を「古い心理小説は滅びるかもしれないが、新しい心理小説が芽生えるだらう」(「新人群の登場」『大阪朝日新聞』1929・12・22)と予想した川端康成や、新興芸術派を念頭に書かれた阿部知二の「伝統と新芸術」(『新文学研究』1931・1)と思考の根を一にしているようにも見える。

まづ新芸術派が為すべき仕事は、既成芸術とその伝統をまづ正しく見直ほすといふことであつた。(中略)1、我々の直系の既成芸術から遡つて、国文学的、民族感情的伝統への考察。2、明治以後の文学的主流となつた西洋文学的系統を、彼らの伝統にそつて遡ること。――この二者が如何なる関係に於て新しい文学にむすびつくかは、興味の深い問題であるとおもふ。

阿部知二「伝統と新芸術」

『新文学研究』第一輯目次(一部)

伊藤は1932年4月の「現代文学の芸術的方向」(『教育・国語教育』特別号)を皮切りに「既成芸術とその伝統」に関する考察を深めていく。(なお、「現代文学の芸術的方向」について、新潮社版『伊藤整全集』第13巻「編集後記」には1932年10月刊行の『最近の文学・文章研究と国語教育』に掲載とあるが、これは誤りである。)

日本文学の種々なる形態に生きている諸精神のうち最も重要なのは、明治以後、それも田山花袋氏等によって主張され、当時のもっとも有力な文壇雑誌であった『文章世界』『早稲田文学』等によって支持された自然主義の革命以来、非常に強力な伝統となって、特に小説を支配している伝統的精神である。そのことに関して、所謂日本自然主義の伝統を負う小説が、果して正しい意味に於て小説と言われうるものであるか否かということを私は長い間疑っていたのであるが、(下略)

伊藤整「現代文学の芸術的方向」(1932・4)

古くから日本文学に内在する「作家人格尊重主義」的な「伝統」と、日本の自然主義文学の「作家及その生活を作品よりも重視する」という「極度に個人主義的」な思想が結びついたことで、「小説とは常に作家の生活告白、それも露出症的なもののみが特に尊重される風潮を生」み、それが「文壇全体にひろがってしま」い、「今日」まで文学を「害」す結果を招いていると伊藤はつづける。

▶︎伊藤が考えた文学の「正しい道」と「新心理主義文学」

同論は日本の自然主義文学を批判的に位置づけ、江戸の戯作者文学の系譜をひく硯友社までの「人間を、その緊密な社会との接触に於て描出する」姿勢の文学を、文学の「正しい道」ととらえる。そうした「伝統」が自然主義文学によって「切断」され、新たな「伝統」として取って代わったとする。そのうえで、自然主義文学という新しい「伝統」を革新した文学運動として新感覚派を位置づけ、さらに新感覚派が描き切れなかった人間の「精神生活」を理論面と方法面で実現したものとして新心理主義文学を意義づけようと論を進める。

文学の「正しい道」を江戸から明治期の文学の「伝統」の上に見、それを押しのける形で新しい「伝統」としての地位を得た自然主義文学を想定する伊藤の「文学史」は、その「正しさ」に修正を加えながら、同年後半以降「心理小説」という問題に軸を移し展開していく。

明治文学に西欧文学に於いての所謂心理小説があったかどうかと言うことは問題である。だが明治文学の発達全体が、外国文学の輸入に沿うてあるいはそれの摂取に努め、あるいはそれに抗した自国文学の再生運動であったと見ることができるのであるから、この二本の糸の経緯のうちに心理的な要素も小説にとり入れられたと考えられる。

伊藤整「明治に於ける心理小説の発達」(1933・3)

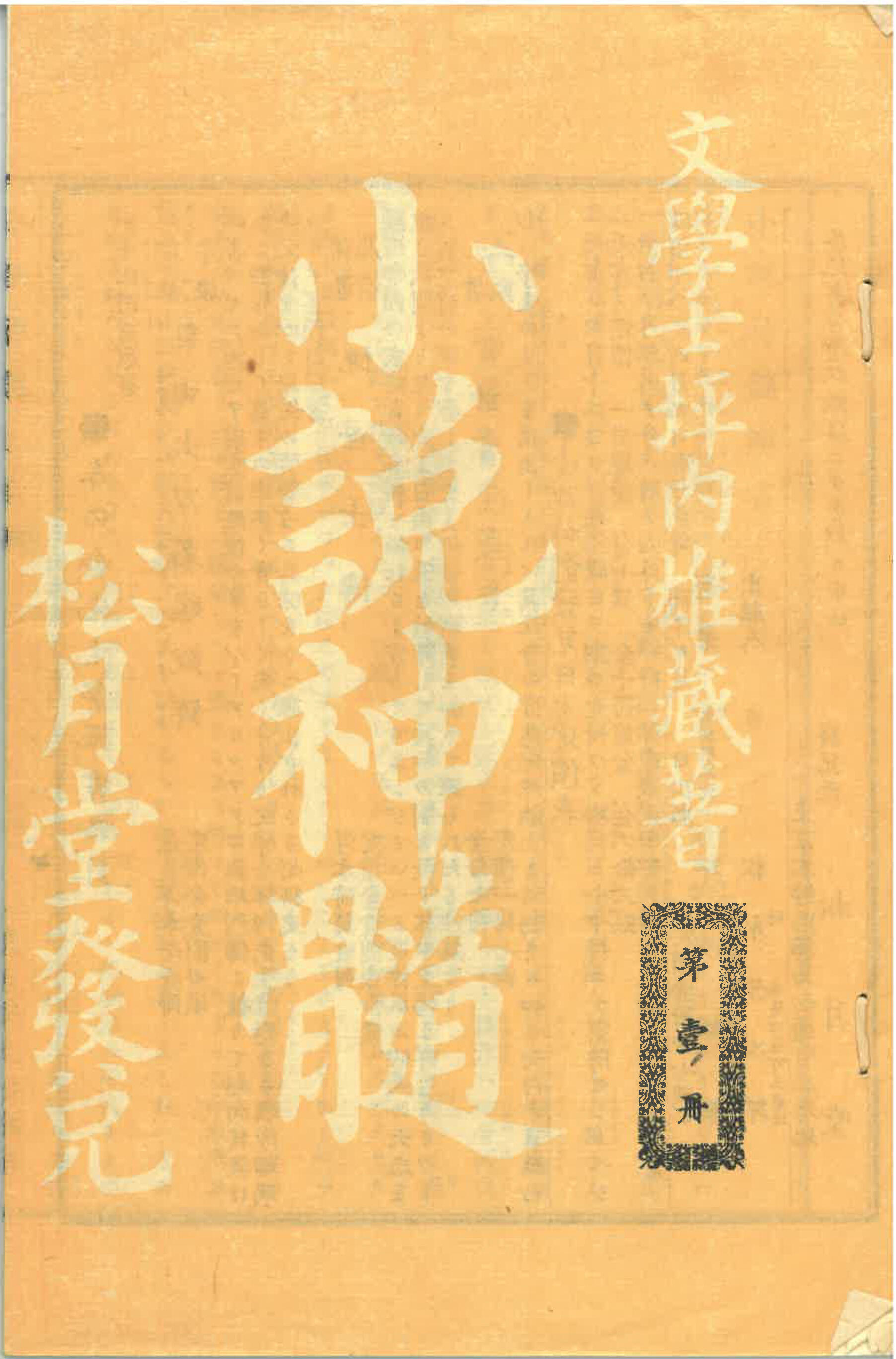

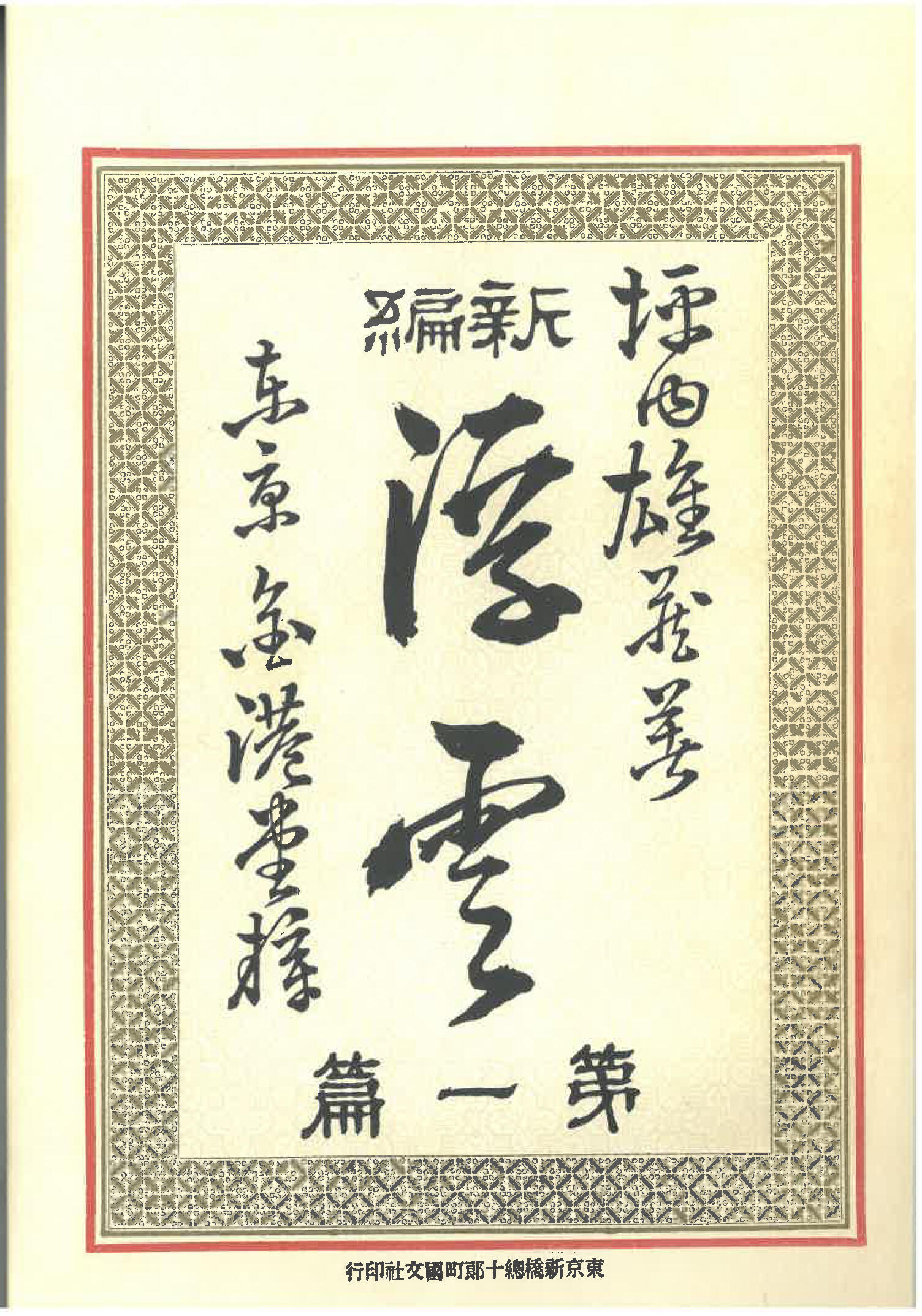

伊藤は明治文学において「小説に於ける心理性」を実現した作家・作品として、坪内逍遥『小説神髄』(1885~86)を理論面の、二葉亭四迷『浮雲』(1887~1890)を実作面の嚆矢としてそれぞれ位置付ける。

小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ。人情とはいかなるものをいふや。曰く、人情とは人間の情欲にて、所謂百八煩悩是れなり。夫れ人間は情欲の動物なれば、いかなる賢人、善者なりとて、未だ情欲を有ぬは稀れなり。(中略)よしや人情を写せばとて、其皮相のみを写したるものは、未だ之れを真の小説とはいふべからず。其骨髄を穿つに及び、はじめて小説の小説たるを見るなり。

坪内逍遥『小説神髄』(1885~1886)

坪内逍遥『小説神髄』第一冊(表紙)

二葉亭四迷『浮雲』第一編(表紙)

通常日本の近代文学史は、逍遙のこの発言をもって江戸戯作文学との決別を果たし、人間の「内面的な世界」を描写する「心理文学」、「心理小説」として新たな出発を遂げ、その方法を模索・深化したという見取り図で語られる。すなわち、明治以降に誕生した近代文学を考える上で「心理」の描かれ方という視点は欠かせない要素と見なされてきた。

つまり文学テクストというものは、外部の行ないを描くだけでは十分ではない。内部に隠れている思想を描かなければいけない。むしろ内部に隠れている思想を描くところに、文学テクスト、つまり小説の目的がある、そのように主張している。

前田愛『増補 文学テクスト入門』(筑摩書房1993)

日本の近代文学の成立を『小説神髄』に置く前田愛は、逍遙が「内部に隠れている思想」、「内面の世界」を「心理学の知見を応用」して「視覚的に描き出す」ことを小説の本質ととらえたと説明する。もちろん、逍遙が想定した「心理学」はフロイトの学説ではなく、英国の心理学者アレクサンダー・ベインの影響によるものである。

また、柄谷行人は『日本近代文学の起源』(講談社1980)のなかで、近代文学の要を「『近代的自我』の深化」にあるとし、「言文一致」という制度の確立によって表現され得る「内面」が発見・獲得されていく地点を二葉亭の『浮雲』から国木田独歩までの文学作品の系譜に具体的に見出していく。とくに独歩にいたって「内面にはじまり内面に終るような『心理的人間』が存在しはじめる」と述べている。

以上のように、従来の日本近代文学史において「心理小説」というジャンルの成立は概ね逍遥の発言に帰され、「内面」の発見、人間の「心理」、科学に裏づけられた新しい心理描写をもって近代文学の出発と見なす認識が共有されてきた。しかし、そこでの「心理」の内実は精査されることはなかった。日本において「心理」という概念は、1930年前後のフロイトの本格的な受容以前/以後で大きく転換するわけだが、明治期の「心理小説」の地点でフロイト以降の無意識を含む構造的心理の認識まで見据え、包含するかのようにとらえられてきたのではないだろうか。

▶︎「心理小説」を軸とする文学史の発見

「心理小説」とは何だろう。『最新文学批評用語辞典』(研究社1998)によると、「心理小説」とは「外面的な行動よりは、認識、感情、精神的成長などキャラクターの内面的な世界に焦点をあてた小説」と定義されている。しかし、近代以降の日本文学に「キャラクターの内面」に触れない小説が存在するはずがなく、その意味で「心理小説」というジャンルの曖昧さが際立つ。また、定義内で「内面的な世界」は「認識、感情、精神的成長」と説明されているのだが、「心理」という概念がフロイト以降の無意識を念頭に構造的な心理観を含みこむものである以上、「心理小説」というジャンルの曖昧性はいっそう大きくなる。

さて、論文「明治に於ける心理小説の発達」(1933・3)で逍遥・二葉亭につづく成果として尾崎紅葉『多情多恨』(1896)を挙げた伊藤は、同作を芸術的には失敗だが登場人物の心理を「かなり切迫した見方、書き方」を意図した「心理小説」として評価し直す。そのうえで、「明治の小説壇に於いておぼつかなげに続いて来た心理小説の連鎖」は自然主義文学によって一度完全に断たれたという見取り図を繰り返す。

以上のような「心理小説」を軸とする文学史は、1932年前後に伊藤らによって「発見」され、その時点から遡及的に立ち上げられた「文学史」なのではないだろうか。つまり、この時期に、川端の言葉を借りれば「新しい心理小説」という枠組みが設定されたことで、それに対応する「古い心理小説」があたかも元から存在していたかのように想定され、「新しい心理小説」の模索・構築と並行して「古い心理小説」の「伝統」に実体性が付与されていったと考えられる。あたかも明治期の文学者が人間の「内面」=「心理」を明確に意識した創作に取り組んでいた事実があるかのように、そしてそれが自然主義文学によって一度失われた「伝統」であるかのように。

新心理主義時代の伊藤は、「新」の内実の理論化に懸命に取り組む一方で、旧来の「心理主義」の内実を実体化する必要にも迫られていた。自然主義文学によって「切断」された明治期の文学を「古い心理小説」と位置づけ、再び新感覚派によって回復され新心理主義文学によって新しい方向に転回したものと見なす。こう考えれば、新心理主義文学は「心理小説」という線で明治文学の正統な後継者として定置される。こうした伊藤の「文学史」構築の動きに多くの示唆を与え、同時に影響を受けながら、互いに歩調を合わせたのが盟友瀬沼茂樹だった。

▶︎同伴者・瀬沼茂樹

日本の「心理小説」史を体系的に概説した最初期の研究として、瀬沼茂樹の第一評論集『現代文学』(木星社書院1933)が挙げられる。同書で瀬沼は「第四章 心理文学の発展とその帰趨」(同論は1930年1月に『思想』に発表した論文の訂正・増補)と題した章を設けて、二葉亭四迷(「類型的心理描写」)から北村透谷・樋口一葉(「個性的心理描写」)、泉鏡花(「浪漫的心理描写」)、正宗白鳥(「平面的心理描写」)、夏目漱石(「立体的心理描写」)、志賀直哉・横光利一・川端康成(「自我の解体と現代心理小説」)、そして堀辰雄、伊藤整の「新心理主義」までを項目立てた見取り図を示す。その冒頭には『小説神髄』の例の一節が引かれ、「心理学的方法を基準とする近代文学の成立」について次のように説明する。

この新しい発足において、近代文学は、小説といふ文学形式のもつ特性・即ち心理性と吻合し、ここに心理描写は近代小説の核心をなし、小説文学の急速な発展と未曾有の繁栄とを齎らした。のみならず、特に心理描写をもつて文学の特有なる領域となす新しい心理文学を成立せしめた。(中略)ここにおいて近代小説は何よりもこの心理文学にその精華をみるとまで考へられ、あらゆる文学はその所謂「心理描写」を主眼とする心理文学において始めて真の文学たり得ると見做された。

瀬沼茂樹『現代文学』(1933)

瀬沼茂樹『現代文学』「心理学の発展とその帰趨」

このような「心理小説」史を構築した立役者の一人が瀬沼であり、同時期に新心理主義という方法で「新しい心理小説」を模索し、「心理小説」という概念を形成したのが伊藤だったという図が浮かび上がってくる。

付け加えれば、『岩波講座 日本文学』の1冊に瀬沼が師事していた谷川徹三『自然主義の作家』(1931)がある。同書で谷川は、田山花袋や徳田秋声を取り上げて、硯友社文学との非連続性の問題、自然主義文学の社会と人生に働きかける意力の弱さと無気力さ、性生活のだらしなさの問題、あるいは一見すると「人生そのままをそこに投げ出してゐる」かのような秋声文学に底流する「曇らぬ観照」を指摘している。同書が当時の伊藤や瀬沼の「文学史」の形成に何かしらの影響を及ぼした可能性は十分に考えられる。

谷川徹三『自然主義の作家』

こうした「文学史」は、『文藝レビユー』や『新文学研究』等を拠点に活動した伊藤とその周辺の若い文学者たちによって〈共犯的〉に形成され、いつしか彼らの文学史が定着し共有されていく。1932年前後の伊藤には新心理主義文学の担い手としての「文壇」参入の正統性を担保する意図があったろうし、「文学史」はそのための「伝統」との紐づけにほかならなかった。そして、そうした伊藤の活動を支えたのが、新心理主義文学を一貫して擁護しつづけた川端康成だったことは見落とせない。

一方で、1932年頃の伊藤や川端の創作を見てみると、「作家の生活告白」と言わざるを得ないような「私小説」風小説を発表してもいる。伊藤の短編小説「生物祭」(『新文芸時代』1932・1)と、川端の連載「父母への手紙」(『若草』他,全5回,1932・1~1934・1)である。