第4回 フロイト精神分析学とジョイス『ユリシーズ』の摂取●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史(尾形 大)

第4回 フロイト精神分析学とジョイス『ユリシーズ』の摂取

尾形大

▶︎フロイトとジョイスの輸入

1929年10月24日、ニューヨーク株式市場が大暴落し世界恐慌がはじまった。それまでの不況も相まって日本経済は深刻な打撃を受ける。

この年、日本でフロイトの著作が本格的に翻訳・紹介されはじめた。1929年末にアルス版『フロイド精神分析大系』(全15巻)と春陽堂版『フロイド精神分析学全集』(全10巻)の二種の全集の配本が開始され、精神分析学関連の文章も相次いで発表されている。

『フロイド精神分析学全集』をほぼ単独で翻訳した大槻憲二は、全集刊行に先立ち「無意識心理派の文学」(『東京朝日新聞』1929・6・4)や「精神分析派の文芸作品出でよ」(『文藝レビユー』1929・7)を発表し、精神分析学と文学との密接な結び付きを説いた。大槻は「精神分せき学によつて、従来解くことの出来なかつた幾多の文学上の疑問、芸術作品の不可解な問題が氷解してゐる」と主張し、その上で「日本の文壇ではまだかういふ方面に注意を払つてゐる人はあまり多くはない」ものの、「文芸作品としてはヂヨイスの『ユリシズ』が近頃紹介せられた」と続ける(「無意識心理派の文学」)。これは2月に『改造』誌上に土居光知が発表した論文「ヂヨイスのユリシイズ」を念頭に置いた発言で、土居は川端康成が東京帝大英文科在学時に講師として同大で教鞭をとっていた英文学者だった。1929年当時東北帝大教授をつとめていた土居の論文は、翌1930年以降伊藤を中心とする「ジョイス・ブーム」の呼び水となり、ジョイス文学を理解するための基礎文献となった。

余談になるが、土居は戦後のチャタレイ裁判第18回法廷に検察側証人として召喚される。その際の印象を伊藤は『裁判』(筑摩書房1952・7)で次のように記している。

ことに氏が日本においてのジェームズ・ジョイスの最も早い紹介者であったことから、私はかねて敬意を表していたのである。だが私はこの日、この老英文学者の証言が我々に有利であったか不利であったかということを別にして、その人の文学理解能力に全く失望してしまった。

(伊藤整『裁判』)

さて、川端は評論「新人群の登場」(『大阪朝日新聞』1929・12・22)で、「文壇の作家は殆ど一人残らず、作家としても人間としても、ここ一二年は苦しみ、また迷ひ通した。」と振り返り、その原因を社会問題(プロレタリア文学)に対する作家の態度表明の問題、資本主義の拡大にともなうジャーナリズムの巨大化と純文学の危機、そして世界的な経済恐慌の3つに置く。そのうえで1930年を「古い心理小説は滅びるかもしれないが、新しい心理小説が芽生えるだらう」と予想する背景に同年のフロイト・ブームがあったことは明らかだろう。

当時『文藝レビユー』の編集に励んでいた伊藤整の眼にフロイトの学説は輝いて映った。

一九二九年の冬頃、僕はフロイドの学説に非常に興味を持ちはじめた。(中略)もっとも、フロイドの「精神分析入門」から後を読んだものは、「入門」の演繹であるといふ感もないではなかつたが、一九三〇年の春にかけて、約半歳の間、ほとんど文学書から離れて、古い中村古峡氏や久保良英氏の紹介まで探し出して熱中してゐた。(伊藤整「フロイドからジヨイスへ」,『都新聞』1932・5・19-20)

この時伊藤が手にした「精神分析入門」はアルス版『フロイド精神分析大系』の第1回配本『精神分析入門』上下巻(第7・8巻)を指す。全15巻の同全集は、医師で社会運動家の安田徳太郎を中心に翻訳が進められ1933年10月に完結した。また、「中村古狭氏」の「紹介」とは、やはり1929年刊行の『世界大思想全集』第22巻「精神分析」である。前年には映画『心も不思議』が公開されるなど、人間の「心」に関心が向けられる土壌がたしかに耕されていた。

▶︎創作への影響

1930年1月発行の『文藝レビユー』(1巻9号)の「編集後記」で伊藤は、「僕も計画中の分析小説に灯をともして後から歩いていく事とする」と述べ、2月に「錯覚のある配列」(『文藝レビユー』)、3月に「夢のクロニイク」(『詩と詩論』)、5月に「感情細胞の断面」(『文藝レビユー』)を発表する。

「感情細胞の断面」は「君が昌子に関心を持ちすぎることを、僕はこの十数日来の観察の結果明かにしたと信じる。(中略)次に君の好意を観察記録したノオトの数頁を添える」と書き出され、次のような「ノオト」がつづく。

*鳴海ガ同人ニナッテ居ル雑誌「エスプリ」第六号ニ彼ガ発表シタ詩七篇ノ中カラ、masa, misa アルイハ musaノ音ヲ持ツ言葉ヲ算出スル。「勝ル」「ミサ」「摩擦」「岬」「ムササビ」「貪ル」「咽ル」ナド、十頁中ニ累計二十七個アル。(中略)

*自分ト昌子トデ写シタ写真ガ見エナクナッタノデ、鳴海ノ処ニアルノヲ呉レト言ウト彼ハ「アノ昌子サンノ写真カ」ト言ッタ。「君ト昌子サンノ写真」トハ言ワズニ。コレハ写真ノ中ノ昌子ニノミ彼ノ注意ガ集中シテ居ル結果生レタ言イ間違イナノデアル。......今度持ッテ来ルト言ッタガ、ソレ以来スデニ四度彼ハ催促サレナガラ忘レテキテ居ル。フロイトニ依ルト繰リ返シテ物ヲ忘レルノハソノ行為ヲシタクナイトイウ潜在意識ノ現ワレナノデアル。......(十五日)

(伊藤整「感情細胞の断面」)

全体の半分程を占める漢字片仮名混じりの文体や日付の挿入、対象の潜在的欲求の分析など、「医師の病床日記」が意識されている。観察対象の錯誤行為や物忘れ、寝言といった外部に漏出した断片情報を手がかりに、「無意識」下の欲望の内実を明らかにするという手法はフロイトの精神分析学そのものであり、川端が1930年に予想した「新しい心理小説」のたしかな実践だった。

伊藤整「感情細胞の断面」(『文藝レビユー』1930・5)

▶︎川端による絶賛と伊藤の行き詰まり

当時唯一の文芸誌『新潮』の時評「新人才華」(1930・6)の冒頭に、川端は「伊藤整氏の作品」という見出しを立てて「感情細胞の断面」を取りあげる。一般には、この批評によって伊藤は「文壇」に登録された、「文壇」への足掛かりを得たと言われている。

この作品の手法が新しいのであるが、その新しさが消化されてゐるのである。/その新しさは(中略)心理描写の新しい方法なのである。(中略)精神分析派的な、または無意識心理派的な、心理の書き方なのである。

(川端康成「新人才華」)

小説に科学的な学説を組み込み、「無意識」という構造的な心理を描いた「感情細胞の断面」の新しさを川端は絶賛する。しかし、伊藤本人は精神分析学を直接導入した小説をいくつか書いてみて、「それの実際に適用される範囲がかなり狭いものであること」(「フロイドからジヨイスへ」)に当惑を覚えていた。伊藤の精神分析小説の行き詰まりの原因として、その多くが医師の立場から患者を観察するものだったことが挙げられる。他者の「無意識」を外部から観察し、写しとろうとしても、そのパターンは限られる。概してこの時期の伊藤の小説では、男性(医師の立場)が女性(患者の立場)の「無意識」を観察・記録するスタイルの三人称小説が多く見られる。

この方法に行き詰まった伊藤はまもなくジョイスを知り、意識の流れの手法を取り入れた小説を書きはじめるわけだが、そうすると今度は男性一人称で「私」の「無意識」を描くスタイルに変化していく。

川端康成「新人才華」(『新潮』1930・6)

▶︎「無意識」を描く

同じ時期、川端もフロイトを意識した小説を発表している。「或る詩風と画風」(『文藝春秋』1929・10)では心理学や多重人格がテーマに組み込まれ、「真夏の盛装」(『週刊朝日』1930・7・20)では「僕の遺言の心理を探偵しないでくれ給へ。」という心理分析を念頭に置いた登場人物同士のやり取りが描かれている。

川端も伊藤と同様に女性の「無意識」を繰り返し描いているのだが、伊藤が男女の三角関係を繰り返し題材に選んだのに対して、川端の場合、既婚女性が夫との関係に思い悩むといった題材が多く見られる。また、川端の描く女性の多くは子を失った経験を持つ。1927年夏に妻の川端秀子が死産した経験、さらに翌年の流産といった出来事が背景にあったと思われる。川端秀子は『川端康成とともに』(新潮社1983)のなかで「子供はすぐ亡くなって、顔を見ているのは主人だけで、私は見ておりません。「可愛い女の子だよ」って主人が申しましたのでびっくりしましたが。」と回想している。この件は同じ時期の梶井基次郎の川端宛書簡のなかにも見られる。

それから申遅れましたが奥様がこの夏お悪かつたさうで、それは確か宇野さんから聞いたのだと思つてゐますが 直ぐ御見舞いも申上げませんでしたがさぞ御残念だつたことと思ひます

(1927年10月31日付)

この出来事をもとにした川端の「保護色の希望」(『サンデー毎日』1928・3)は、子を失った君子という女性に内的焦点化した三人称小説である。妊娠から出産、生後間もなく子が亡くなるという出来事のなかで大きく動揺する君子の心情が描かれている。失恋体験や〈孤児意識〉を描いた小説で自身を連想させる「私」を繰り返し表現した川端が、精神分析小説、さらにはジョイスの影響を受けた「針と硝子と霧」(『文學時代』1930・11)や「水晶幻想」(『改造』1931・1に前半、同1931・7に「鏡」と題して後半を発表)といった意識の流れ小説では、子を失った既婚女性を題材に選んでいる事実は何を物語るのだろうか。

▶︎『ユリシイズ』共訳と方法としての「意識の流れ」

1929年夏、『詩・現実』の主催者の一人の淀野隆三は三人の大学生を自宅に呼び集める。東京商大の伊藤整、ジョイス関連の訳業が複数あった東京帝大英文科の永松定、Ulysses.関連論文の翻訳実績のあった東京帝大仏文科の辻野久憲。淀野は彼ら三人の若手に共訳『ユリシイズ』(『詩・現実』1930・9~1931・6、全4回)の話を持ち掛ける。同連載は後に加筆・修正のうえ第一書房から前編(1931・12)、後編(1934・6)として刊行される。当時法政大学講師を勤めていた淀野は元『青空』同人で、湯ヶ島以来川端と親しく交流していたし、北川冬彦の紹介で『青空』の元発行所に下宿先を決めた伊藤とも交流があった。この時期の淀野は、春山行夫編集の『詩と詩論』の前衛的な方針に飽き足らず、北川冬彦や神原泰らとともに「社会的現実」を重視する『詩・現実』(武蔵野書院1930・6~1931・6、全5冊)の創刊・発刊に奔走していた。

こうして『ユリシイズ』の翻訳に取り掛かった伊藤は、並行してジョイスの意識の流れの手法に関する評論と小説を発表しはじめる。「P座」の脚本家「鳴海」と舞台女優「キリ子」を中心とする恋愛心理の交錯を描いた「蕾の中のキリ子」(『文藝レビユー』1930・11)から「歯は微笑からこぼれる」(『創造』1931・12)までの六つが、いわゆる伊藤の「キリ子もの」と称される意識の流れ小説群である。

私は身を起す。畳を敷き、衝立で小さく仕切った広い二等船室。向隅にいる学生。〔帰省か。K区の学生街。交叉点の書店に張り出したビラ。東亜の将来。我国の金融はどうなるか。A教授の休講。郊外の二階貸間〕。子どもをつれて坐って林檎を食べている会社員夫妻。〔六歳。子供にかける自分の夢全部。土木技師にします、と東は言って自分の三歳の幼児を抱き上げた。(下略)〕

(伊藤整「蕾の中のキリ子」)

引用部では「私」(鳴海)の「心理内の現実」と「心理外の現実」(伊藤整「方法としての「意識の流れ」」,『新文学研究』1931・1)は〔 〕で区分され、〔 〕内は「私」の内的独白のスタイルで直接叙述されていく。「私」の「心理内」は、地の文で記される「外部現実」によって断片的に呼び起こされ、連想の形で駆け抜けていくわけだが、全体をとおして「キリ子」が他の男に奪われるのではないかという「私」の恐怖が連想を貫いている。

意識の流れと内的独白の差異については諸説あるが、ここでは『最新文芸批評用語辞典』(研究社出版1998)の定義に拠る。「内的独白」とは「登場人物の内面の思考、印象、記憶などを焦点人物以外の語り手の介入なしに直接描写する方法」を言うが、その「もっと限定的、人物の厳密な意識の再現を目指したもの」を「意識の流れ」と呼び、「言語化される以前の意識のレベル」を「文法的論理や統語法を無視した、分節化されない(ときに断片的な)心の反応」として描出するものを指す。

▶︎類似する物語構造

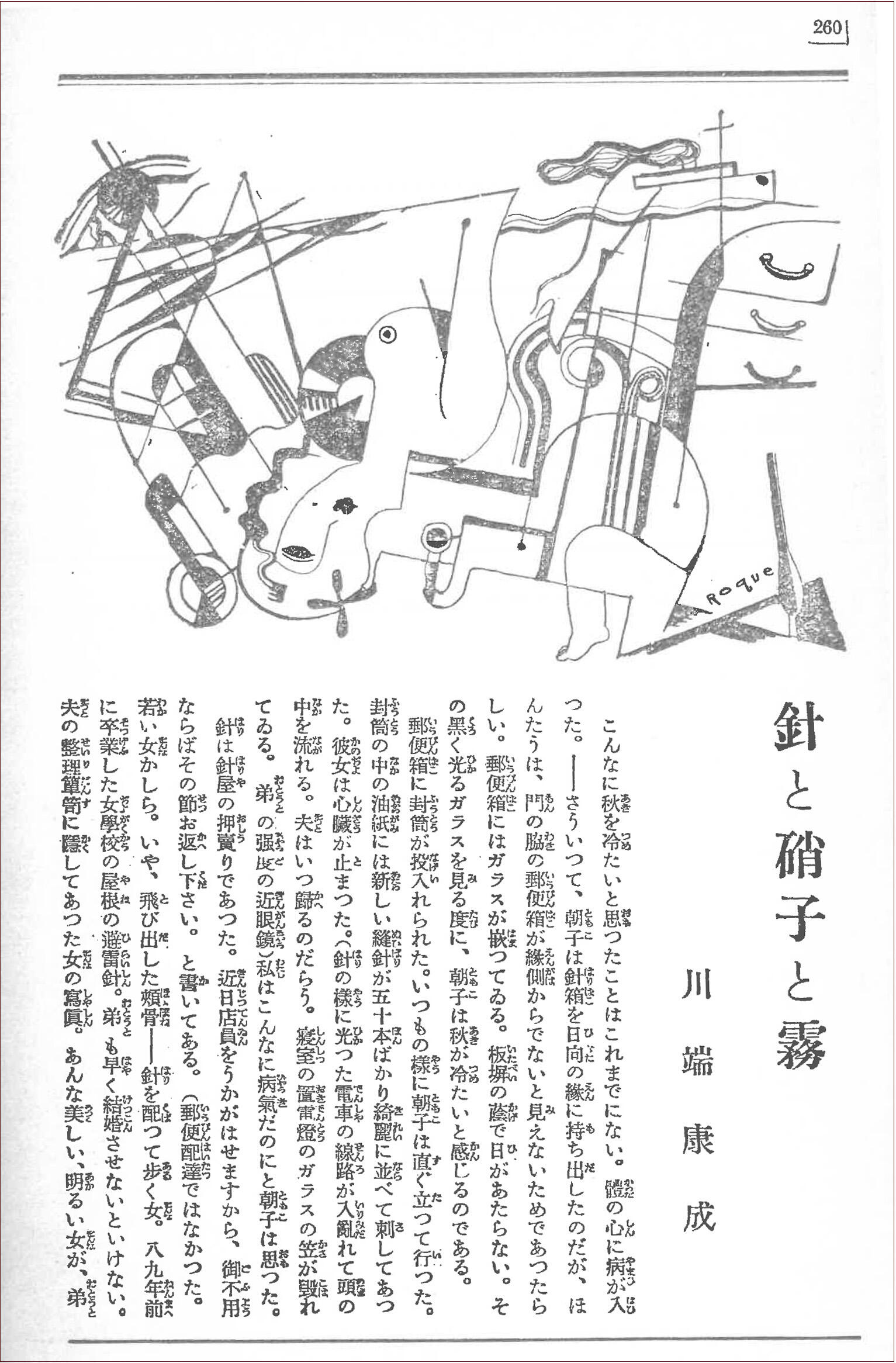

川端の「針と硝子と霧」(『文學時代』1930・11)は、フロイトとジョイス両方の影響を受けた短篇小説と言うことができる。愛人らしき女の影に気づいているものの夫に直接確かめられない朝子は、知らず知らずに夫の羽織に縫い針を残したり、女の写真の裏に同じ文字をいくつも書きつけたりしてしまう。また、その女を家に入れて弟と結婚させるという空想を抱いたり、亡き母に手紙を書いたりと、彼女は次第に正気を失っていく。夫と弟に病院に連れて行かれる道すがら、彼女は深い霧に覆われた遊郭へと迷い込んでいく。そこで朝子の物語は結ばれ、唐突に「作者はまだこれからさき、書きつづける必要があるだらうか。」と「作者」による解説が挿入される。「作者」はその後朝子に生じる「恐怖症の兆候」を示し、「弟」が「写真の女」に恋をするといった朝子の物語の先を予告して筆を置く。こうした物語構造は、対象を「観察記録」した「ノオト」を突き付けるという構造の「感情細胞の断面」と類比性を持つ。

朝子も子を失った経験を持つ。

またしかし、街に出ると彼女の眼は人間の顔形を感じる力を失つたかのやうに、女たちの肌ばかりを見てゐる。朝子は一度死産をしただけであるけれども、下腹にはちやんと妊娠線が残つてゐる。自分の体にあることさへ忘れてゐた妊娠線が、彼女はまたこの頃気になつてしかたがない。肌のしみだと思ふ。さう思ひながら彼女は足を洗つてゐる。

朝子自身、自らの体に刻まれた「妊娠線」を意識する様子は見られないが(もちろん「作者」は注視しているが)、彼女の「無意識」下には、思い描いていた子との生活、理想の世界が確実に存在し、夫の不義をきっかけにその夢の世界が次第に浮上してくる。理想の世界が前景化すればするほど、彼女の狂気は深刻化していく。なぜなら、彼女の理想の世界は現実にすべて否定されているのだから。彼女は「霧が深」く立ち込めた「壮麗な夢の国」である「遊郭」、すなわち「無意識」の世界へと迷い込んでいく。

朝子の意識には、たびたび「子供」にまつわる断片が浮かび上がる。

しかし寝床へ帰つてから、朝子は夫の掛布団をそつとはがして、夫の体に触れるのを恐れながら、糊の新しい敷布を撫でまはしてゐた。(私はなにも悪いことをしてゐるのではない。びくびくしなくともいい。夫は安心してぐつすり眠つてゐる。ほんたうに、私はこの頃夫の顔をしみじみと見たことがない。弟がうちへ来てから、私達夫婦の生活はふしあわせになつた。田舎の柿の木。吹矢で小鳥をねらつてゐる子供姿の弟。水車。死人花。私はお医者にみてもらはう。背中を切り裂いて、そこへ鉛の煮え立つたのを流す昔の拷問。どんなにせいせいするだらう。髪鏝。ああ危ない。ぴかぴか光る金属の医療器具。刃物の触れ合ふ音。医者の白い診察着。敷布。血。いけない。医療器具を入れた明るいガラスの棚。明るい光。美しいガラスと光金属の器具との、明るい広い部屋。

朝子の連想は妊娠・死産・堕胎手術という特定の経験の周辺をさ迷いつづける。寝室の布団にかけられた「敷布」から病院の手術室を、弟から「子供」を、「死人花」は亡き子への思いを、「髪鏝(かみばさみ)」は堕胎の際の医療器具を...朝子の連想はこのように連ねられるが、それを貫く要素に朝子は気づかない(気づきたくない)。

川端の「針と硝子と霧」(『文學時代』1930・11)

▶︎手法の違いはどこから生まれたか

意識の流れを取り入れた実験小説について、当時蒔田廉(蒲池歓一)はこう評している。

川端康成氏、伊藤整氏、永松定氏等の作品は主としてジョイスの「意識の流れ」によるものを云ふ。(中略)電光の様な意識の断面を極めて正確に描き出してゐる点に従来見なかつた良さを見出すのであるが、又一方に之等に共通の難点を挙ぐれば、其錯綜した心理描写の為に非常に読みづらくなつてゐる

蒔田は伊藤と川端を一括りにしているが、両者の間には明確な相違が見られる。伊藤が精神分析学を直接組み込んだ三人称小説に行き詰まりを覚え、ジョイス受容以降は男性一人称の意識の流れ小説に方向転換したのに対して、川端は地の文を三人称で記述し、( )内の意識の流れのパートを一人称でそれぞれ記述し、加えて「作者」という統括する機能を組み込む。「針と硝子と霧」でいえば、朝子の「内部現実」と「外部現実」がいずれも「作者」によって統括されることで、「読みづら」い意識の流れ小説に一定の筋道を付与している。もちろんこれはリアリズム小説を追求する方法上の〈後退〉にほかならない。

両者の相違の原因として、翻訳に従事したか否かという問題が考えられる。伊藤がジョイス文学や当時最新の西洋文芸思潮を原文(多くは英文)で受容し、文学におけるリアリズムを追求するなかでゼロベースで自身の文学を構築したのに対して、自分で翻訳をしなかった川端は日本語に翻訳されたものをとおして新しい文学方法に接し、それを自身の文学に取り入れる形で小説を書いた。

1933年、川端はジョイス文学に関して次のように発言している。

ジエイムス・ジヨイスの「ユリシイズ」は、文学の未曾有の破壊であり、同時にまた建設であつた。文学のための新しい宇宙の創造であつた。既に発達の極に着して、衰退の外なきかに見えた小説は、ここに未耕の緑野、未踏の道を発見して、開拓の希望に甦つた。ジヨイスを知ることなしに、新しい文学の出発はない。従来の小説は廣い人間の心の半ばに盲目であつた。深い現実の扉をたたいてみようともしなかつたと、我々は彼の作品からはじめて教へられて、愕然とするのである。

(「ジエイムス・ジヨイス「若き日の芸術家の肖像」,『時事新報』1933・1・6)

小野松二・横堀富雄訳『若き日の芸術家の肖像』(創元社1932)の紹介・批評として書かれた文章だが、ずいぶん大仰で調子の高い発言になっているように思える。

『ユリシイズ』が一度刊行されるや、世界文学にその類を見なかつた魁偉なる面貌と痛烈なる精神は、二十世紀文学に最大なる問題を提出し、本書を除外して新しき文学を云々することを不可能ならしめた。

(第一書房版『ユリシイズ』前編「訳者の序」1931・12)

わが国に於ても文学、殊に小説が行き詰つたといふ声を聞くことは久しい。しかもこの難関を打開するためには、何うすれば可いのか。只一つそこに『ユリシーズ』がある。(中略)如何にしてもこの新しい文学の金字塔に攀じ登つて、その仄暗き内奥を探検し、それに依つて唯一の開かれたる道を求めようとする熾烈な要請である。

(岩波文庫版『ユリシーズ(一)』「序」1932・2)

▶︎海外文学を摂取する

当時国内ではUlysses.翻訳がほぼ同時に2種類刊行された。長谷川巳之吉の第一書房から刊行された伊藤整らの第一書房版『ユリシイズ』と、法政大学の森田草平を中心とする岩波文庫版(全5巻、1932・2~1935・10)『ユリシーズ』である。いずれもUlysses.を「新しき文学」の象徴とし、現在の文学上の沈滞を打破し得ると声高に唱えている。言うなれば、川端の発言は同時期のジョイスおよびUlysses.の受容の受け売りであって、けっして実感から出た発言ではない。戦後の回想も先の発言との間にずいぶん落差がある。

概して私には、外国文学の影響はほとんどない。ジョイスなども、一時原書を買って来て、原文と比較してみたり、ちょっと真似してみたようなこともあるが、結局大して影響はなかった。

(川端康成「作家に聞く」,『文学』1953・3)

同じ文章のなかで「外国文学はあまり読む方でない」と断る川端は、「だいたいロシア文学が多い。中学時代から読み出したが、ドストエフスキー、チェホフ、それからロシア文学ではないが、ストリンドベリ―など」の名前を挙げ、「ほかにはメーテルリンク、タゴール、チェホフ、モーパッサンなどを英訳で読んだ。みんな英語でも、やさしいからだ。」と述べている。みずから翻訳をしたり海外のリトル・マガジンを手に研究することがほぼなかった川端は、基本的に日本語に翻訳された小説や評論をとおして最新の外国文学を摂取した。ここに名前の挙がったジョイスに関しては、伊藤らの紹介を通じて受容したと考えられる。

彼らは西洋のモダニズムを別々の形で自身の文学に取り込みながら、「文壇」に参入し、その地位を獲得していく。そしてちょうど伊藤の第一評論集『新心理主義文学』が刊行された1932年頃から、彼らは日本文学の「伝統」という問題に注目しはじめることになる。