全分野結集型シンポジウム「学問の世界 The academic world」参加報告○藤巻和宏(近畿大学)

しばらく実験的に、各学会大会等で開催されたシンポジウムのレポートを掲載していきます。

ここに掲載されたテキストは、2018年秋から刊行する雑誌『文学通信』に再掲載いたします。

※改行等はweb用に適宜改変しています。ご了承下さい。

---------

全分野結集型シンポジウム「学問の世界 The academic world」参加報告

藤巻和宏(近畿大学)

日にち 二〇一八年二月二十二日(木)

場所 京都大学吉田キャンパス

主催 京都大学学際融合教育研究推進センター

司会 宮野公樹(同センター准教授)

イベント公式サイト

http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/2017/12/theword/

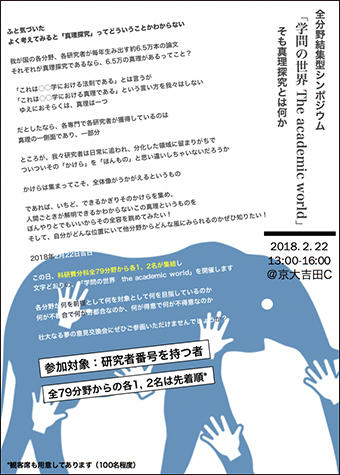

表題のシンポジウムに、「文学」分野のパネリストとして参加した。まず、「全分野結集」という言葉に驚く。例えば人文科学の諸分野から研究者を集めるシンポというものを想像しても、ものすごいメンバーとなりそうだが、本シンポの射程はそんなものではない。人文・社会・自然にわたる文字どおりすべての学問分野を結集するということだが、そんなことが果たして可能なのだろうか?

我々日本文学研究者は、例えば外国文学の研究者と、あるいは史学や思想史、美術史等の研究者と共同研究をする機会があったりする。また、昨今の大学では「国際」「学際」「異分野融合」等をキーワードとして、種々の試みがなされたりもしている。そういった活動は、我々になにをもたらしてくれたのだろうか。他分野の方法論によりある問題を扱うことで、新たな視野が開けることは少なくない。そしてそれは、我々の研究・教育活動にも還元できる。一方、この全分野結集型シンポは、特定の問題を設定して議論するというよりは、まずは可能な限り多くの分野の研究者を集め、それぞれの分野の「常識」「特殊事情」「世界観」等の情報を提供しあうというものだ。タイトルに「学問の世界」とあり、またポスターには副題として「そも真理探究とは何か」とあるように、「学問」「真理」といった、特定分野のみの視角からはとても手に負えないような問題を追究するには、大きな枠組みが必要である。その枠組みを創るため、個々の分野でなにがなされ、研究者がどんなことを考えているのかということを俯瞰し、そこから学問とはなにかということを考えてみようという試みだ。

しかし、「全分野」といっても、学問分野の数え方はいくらでもある。大学の学部学科や図書館のインデックス......等々。本シンポでは、研究者の世界でもっとも普遍性を獲得しているといってよい科研費の「分科細目表」を用いている。これは科研費の審査領域を「系」「分野」「分科」「細目」によって表すコード番号表であり、二〇一八年度より「審査区分表」★注[1]にリニューアルされたが、二〇一七年度の最終版★注[2]では、4系、14分野、79分科、321細目に分かれる。数字でいわれてもピンと来ないだろうから、4系のひとつ、「人文社会」により具体例を示そう。この系は、分野は「総合人文社会」「人文学」「社会科学」の3分野、分科は「地域研究」「ジェンダー」「哲学」「文学」「法学」「経済学」......等の17分科、そして細目は56に分かれるが、例えば分科「文学」内の細目は「日本文学」「英米・英語圏文学」「ヨーロッパ文学」「中国文学」「文学一般」となる(表1)。4つの系や14の分野から代表者を集めて議論しても、それぞれのカバーすべき領域が広すぎて抽象論による空中戦にしかならないだろう。具体的な議論をするには細目レベルでやりたいところだが、321という数は多すぎて現実的ではないし、蛸壺化して議論が噛み合わなくなるおそれもある。ほどよく抽象的で、しかしそれなりに具体的なイメージが湧く分科レベルは、その数も79と多すぎず少なすぎず、学問の全体像を示すにはうってつけである(なので、「全分野」は正確には「全分科」というべきところだが、一般的な表現ではないので「全分野」でよいだろう)。

表1 分科細目表「人文社会系」の一部

パネリストは、79の各分野から最大2名という条件で、学際融合教育研究推進センターのサイトで公募しつつ、併せて企画者から諸方面に参加を依頼し、最終的に75分野から93名の研究者が集まった。全分野コンプリートは叶わなかったものの、これだけの研究者が一堂に会するのは壮観である。

しかし、93名ものパネリストで議論するというのは、一般的なシンポ方式では不可能である。本シンポでは、司会者からの質問に対し、sli.do★注[3]による特設サイトに、スマホやPCからコメントを書き込むという形式でおこなわれた。その際、個人名ではなく分野名で発信し、同分野2名の場合でも識別はしない。会場正面に映し出されたその画面を見て、さらに司会者とパネリストが反応し、音声と文字とによる対話が展開していく。また「裏アカウント」として、Twitterでは#gakusekaというハッシュタグにより、パネリスト以外の聴衆も加わって同時中継がおこなわれた。

シンポ序盤は、それぞれの分野の「論文1本のページ数」「論文の著者数」「学会誌の発行頻度」「学会の発表と質問の時間」「学会の会員数(国内)」「国際学会での服装」......といった基本的な質問がいくつか投げかけられた。93名が一斉に回答を書き込むため流れが速く、じっくりと読むことができない。書き込んでいるあいだにコメントを見逃すこともあったが、それでも次々と示される情報の前に、自分がこれまで常識だと思っていたことが、いかに狭い世界のものであるかということを実感させられた。例えば日本文学系の学会会員数はたいていは数百人、大きなところでもせいぜい千〜二千人程度であるが、他分野では四千人、五千人というところも多く、なかには基礎化学/複合化学四万人、機械工学五万一千五百人、内科系臨床医学十一万二百十人......等、文字どおり桁違いの数値が出てきて面食らう。これは単に研究者人口が多いということではなく、おそらく学会というものの性質も、会員の属性もずいぶん異なるのではないだろうか。

続いて、「あなたの分野のまあ普通の研究者の年間研究費は?」「書籍と論文、どっちを高く評価する?」「あなたの分野で『これは他の分野からみたら絶対に意味不明やろ〜』っていう専門用語は?」「あなたの分野と仲良しの(仲が悪い)分野は? その理由も」といった質問で、徐々に研究生活の実態に迫っていく。書籍と論文の評価については、「そもそも書籍ってなに?」という認識の分野もあり、論文という回答が比較的多かった。なお、この場合の論文とは査読付き国際ジャーナルを想定しているものと思われ、我々日本文学研究者がまず思い浮かべるであろう国内学会誌のようなものではなかろう。逆に、若い頃は査読誌に投稿して一喜一憂するが研究者としてある程度評価されるようになれば商業誌や各種企画本等からの原稿依頼が増えてくるとか、それまでの論文をまとめて書籍(単著)として刊行するとか、そういう慣例のない分野から見れば、なぜ論文と書籍とが比較されるのか不思議でしょうがないという感覚かもしれない。分野による"文化"の違いが端的に表れる質問である。その点は「他分野からみたら意味不明」という質問も同様であるが、しかし特殊な専門用語の存在はどの分野でもお互い様なので、次々と画面に現れる未知の言葉の羅列にやや退屈しかかっていたところ、生物科学「STAP」という書き込みにより会場が一気に笑いに包まれた。分野名と発言内容との、絶妙の組みあわせである。

ここで休憩を挟み、後半はそれぞれの分野における研究の目的や理想、そして学問というものの認識を比較するという方向へと向かった。「中学生から『○○分野って何? どんなの?』って聞かれたら、どう説明する?」「あなたの分野のめざすところは? そのうたい文句など」といった質問は、当該分野において説明不要の大前提となっていることを改めて言語化することで、他分野の研究者と共感・共有できるものを探りつつ、自身の再認識を促すことにもなった。私は前者の質問に対して「文字で書かれたものと、『書かれなかったもの』すべてを対象とする」とコメントしたが、文学分野のもうひとり(ドイツ文学出身の人間情報学分野の研究者。都合により文学分野で参加)は「文章表現の技術を勉強する。作者の思想や感性を深く理解すること」と回答した。私は、文学研究の対象を作家・作品という枠組みに限定せず、言説全般を対象とするスタンスをとっているが、作家・作品ありきという認識も当然あるわけで、同分野での認識・方向性の相違を見るのも面白いかもしれない。

さらに、「あなたの分野の禁句は? 『それ聞いちゃおしまいよ』」「あなたの分野で暗黙的に前提としていることは? それを疑うと、その分野がなりたたなくなるもの」といった質問からも、学問や真理ということを再考し、自らが拠って立つ思考基盤の再認識と相対化を促される。

終盤では、「『より良い社会、より良い人生』あなたの分野ならどう語る? 何がどうなったら『良い』のか」「記号(言語、数式など)で世界が記述できると思いますか?」という質問が投げかけられたが、これらに対する回答からは、まさに学問というもののあり方と、それに取り組む研究者の思想といったものを見ることができるだろう。以下にいくつか紹介する。

より良い社会・人生については、計算科学「より正確でより速い数値予測ができる」、水圏応用科学「限られた自然資源を持続的に使う社会」といった研究の社会還元による実学的な側面だけでなく、物理学「『よい社会』という問いの立て方自体、『役に立とう』という意識的背景があるかも」、基礎生物学「研究成果をすぐにお金に換算しようとしない社会」と、実学優先という見方への懐疑も示され、史学「過去と今がつながっている社会」、基礎化学「自然に隠れた面白いストーリーが明らかになる」といった、利益や効率といったものとは異なる位相での研究の有効性が提示された。そう考えた時、情報学フロンティア「研究者の数だけ、ターゲットユーザの数だけ『よりよい』の基準がある。だから、研究に多様性が生まれる」というコメントには強く賛同できる。

記号による世界記述については、プロセス・化学工学「現象をモデル化することができる」、計算科学「計算科学ではむろんそれを前提としています。逆に、表せないものは研究対象になりません」と、記述可能であることを前提とする意見が出た一方で、文化人類学「世界を記述可能な部分に定義すれば可能」、基礎化学「出来る部分と出来ない部分があると思う。自然科学では出来る部分を対象にしている」と、記述可能な範囲の限界を強調する意見があったり、また「世界を記述する」こと自体をどう解釈するかという観点から、文化財科学・博物館学「記述する側にとっての世界であって、記述される側はその世界ではない」、機械工学「モデル化のことですよね。対象システムの一定程度を記述できるが、すべてを記述できることはない。その『一定程度』を本質というか否かはモデルの性能や観測者の主観による」、計算科学「ただ、通常数式による記述はモデル化をともなうので、ありのままの世界を記述しているわけではないです」等の見解も示された。これは、文学「記述から恣意性を排除することはできない」ことを考えれば当然のことであり、それゆえ、芸術学「イメージは記号に還元できない」と言い換えることもできるが、しかし、文学「ヒトは記述しようと努力している」、ゲノム科学「それを知るために生きてる」、総合工学「できると信じてみんなやっている永遠のテーマ」であって、このことは結局、情報学基礎「『記述できないことだらけの中で、記述できることの範囲を少しずつ広げている』のが科学だと思う」という、世界を記述すること、それ則ち研究という営為そのものという認識へと帰結する。

学問とは、森羅万象を明らかにするための営為である。そして、学問に種々の分野があるのは研究対象の違いではなく、世界にアプローチするための方法論の違いである。一方で、種々の方法論=学問分野はアプリオリに存在しているのではなく、制度によって構築・保証されているという側面もある。実際のところ、本シンポは科研費の分科細目表によって79の分野からパネリストを集めたが、二〇一八年度から施行され、系・分野・分科・細目を大区分・中区分・小区分に分類し直した審査区分表では、79の分科は64の中区分にほぼ相当する★注[4]。つまり、「文学」「経済学」「物理学」......といった学問分野は確固たる実在ではなく、あくまで制度によって可視化された選択肢にほかならない。心理学「制度の中で生きているけど、制度にとらわれてはいけない。研究も人生も」という意見もあったが、これは、かつて私が『近代学問の起源と編成』★注[5]で追究したテーマとも響きあう考え方である。我々は○○学という限られた分野における真理を探究しているのではなく、○○学という方法論を身に付け、それを駆使することにより世界を解明しようとしているのだ。このことを改めて自覚しつつ、今後も学問の世界を楽しんでいきたい。その思いを新たにしたシンポジウムであった。

★注

[1]https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_160224/data/shinsakubunhyou.pdf

[2]https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h29/h29_koubo_06.pdf

[3]https://www.sli.do/

[4]藤巻和宏「これからの学問と科研費――科研費審査システム改革2018・再論」(『リポート笠間』63、二〇一七年)。

http://kasamashoin.jp/2017/12/2018163.html

[5]井田太郎・藤巻和宏編『近代学問の起源と編成』(勉誠出版、二〇一四年)。